"أليس الأدب(كما الفلسفة) مجابهة لا تملّ لوضعية إلغازية هي وضعيتنا؟"

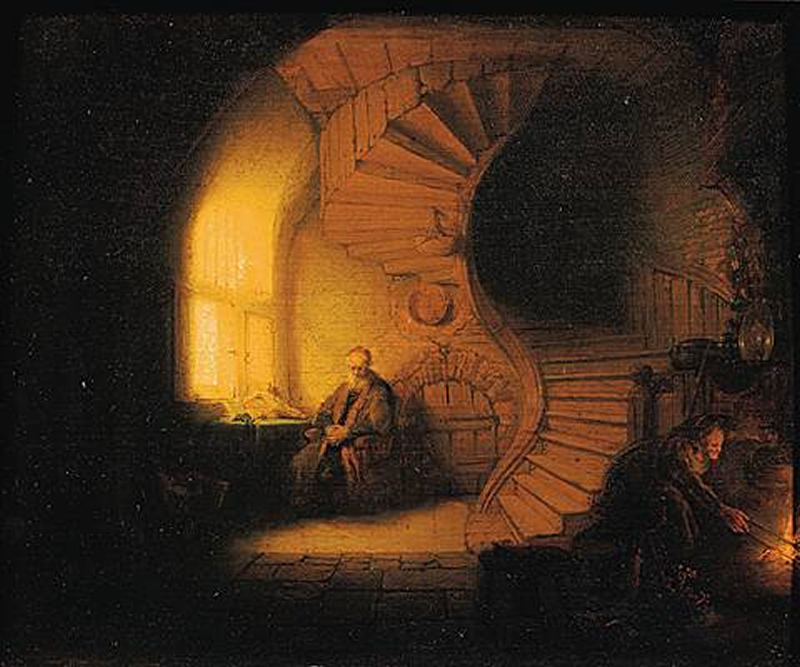

" الشعراء والمفكرون" هم بالتحديد أولئك الذين هم في مقدورهم تذكيرنا بكثافة العالم ووضع المألوف الظاهر والمسلّم به في علاقتنا بالعالم ، موضع السؤال."م. بلانت

"ينمّي الأدب والميتافيزيقا إذن خطابهما انطلاقا من هذا العدم الذي، مع ذلك يدفعنا إلى التفكير؛ أحدهما من خلال العبثي والشعريّ، في الرجّة التي يحدثها فينا، والآخر من خلال الدهشة الفلسفية ، التي تفهم بوصفها الشرارة التي تُلهب الفكر وتقذف به في غرابة وضعيته، باستثارة التساؤل الموجّه صوب العالم وصوب الكائن."م. بلانت***

" كتب دوستويفسكي برهافة حسّ أنّه:" إذا ما سمح العالم لوحش بتعذيب طفل ، فلن أجادل الإله ، بل سأعيد له تذكرتي. " هذه الجملة التي جاءت على لسان إيفان كرامازوف، تصوّر برقّة أبعاد ما نسمّيه بكلّ أريحية منذ ألبار كامي عبثية الوجود البشري. وليس من قبيل الصدفة أن التفكير في العبثية قد كان في البداية تفكيرا في العدالة. لكن هل يمكن لمثل هذا التفكير أن يتجنّب التحوّل إلى استفهام لاهوتيّ وأن يضع موضع السؤال حتى لطف - إن لم يكن وجود- الله، طالما قد صار من المستحيل تجاوز المأزق بشأن أحداث مفزعة و مفجعة تجرح في الإنسان شعوره بالإنصاف الأشدّ أولية؟ وبما أننا قد جعلنا للإله مَهمَّة تحقيق العدالة ، فهل بالإمكان تجنّب انهياره كأصل لمعنى كلّ الأشياء حينما أضحى من البيّن أنّ المبادئ اللاهوتية حتّى لا تستطيع بصورة معقولة أن توفّر تفسيرا للواقع دون أن تتناقض مع ذاتها؟

لا يمكننا مع ذلك أن نتغافل عن وجود أشكال من العبث تبدو قد تخلصت من النسبة إلى تفرّد الوضع البشري. لكن تظهر هذه الأشكال - التناقضات المنطقية والنحوية والتركيبية - في حياتنا اليومية بوصفها أخطاء واستثناءات وأمور غير منتظرة ومزعجة، يتعلّق الأمر بتجنّبها واستبعادها بأقصى سرعة ممكنة من الفضاء الحواري والعقلاني بوصفها مخالفات لا معنى لها. وقد يكون من المفيد بالفعل التذكير بأن أول أهداف فلسفات اللغة ومشاريع أخرى للغة الصورية هو استبعاد إمكانية ورود لامعنىnon-sens وقضايا باطلة، وتعتبر هذه الأخيرة قضايا إشكالية من حيث أنها تُلقي غموضا على الحقل الخاص للتفاهم والفهم والفكر. إذن حينما ننظر في ذلك عن قرب ، يبدو أن جميع أشكال العبث تجتمع وتلتحق بالمنبوذية l’ostracisme التي تصدمها وتنفي عنها كلّ قيمة وضعية أو خلاّقة. يصبح العبث ، - في كلّ المجالات ماعدا ربّما في الفكاهة - ، اللاقيمة non-valeur بامتياز، والخطاب الهذياني و الملتبس أو غير المعقول؛ وفي أفضل الحالات المضحك ، وإلاّ كان خطابا مُدانا وموضع ارتياب دائما. يبدو إذن أنّ العبث " الوجودي" والعبث " المنطقي" يجتمعان في نمط باريدغماتي لغياب المعنى. من هنا نبحث عن تمعين شيئين في آن واحد:1) غياب الوجهة التيلولوجية ( الغائية)، لغائية مرسومة وثابتة . نلاحظ إذن ، على نحو ساخر، بأنّ العبث ، سواء كان وجوديا أو منطقيا، يظلّ تابعا داخل نسق ذهني، في حين أنه يجب عليه أن يكون ذاك الذي يخترق ويعيد النظر في القدرة المطلقة للمعنى. تزعم الفلسفة على هذا النحو بأنها استنفدت مقولة العبث. لكن، في الحقيقة، هل فعلت شيئا آخر غير تحييدها؟ هل توصلت الفلسفة حقّا إلى التفكير فيما يحمل على التفكير في العبث ؟ ألا تعلمنا تجربة الأدب أنه يوجد شيء من العبث ينفلت عن قراءته الفلسفية الخالصة؟ ما هو هذا الإفراط وإلى ماذا يشير؟

نسند هنا القول بأنّ العبث قد يُفكَّر فيه بفضل مقولة الشعري poétique. نستعير هذه المقولة من جورج باتاي، الذي يمثّل لديه العبث ، ما " يمكن أن ينفتح ( في الأثر) على فقدان مطلق لمعناه" ، وما " يستدعي التعليق( المستحيل) على غياب معناه" . ليس الشعري حاملا لمعنى، وليس العبث بالأحرى مؤشّرا على غيابه؛ هما بالأحرى شجن وانفتاح. وسنبيّن أن الشعري هو هذه اللحظة للأثر الأدبي حيث المعنى متروك لفقدان وجهة ( تيه) جذريّ. يمكّن هذا الفقدان للوجهة من اتصال لا على صعيد تبليغ رسالة، بل بواسطته سنجد أنفسنا في النهاية وقد تحرّرنا، لأجل تجربة تعالٍ هي محض إمكانية لقاء. وما يكشف عنه العبث ليس إذن غياب المعنى من الوجود بقدر ما هي الغرابة الجذرية للعالم، أنه قد وجد شيء ما مثل العالم وليس لاشيء ، وأنّ هذا " اليوجد" يرنّ صداه مع ذلك بوصفه لغزا يتعذّر تجاوزه. أليس الأدب مجابهة لا تملّ لوضعية إلغازية هي وضعيتنا؟

الأدب والتيه أو فقدان الوجهة

يقول بول سيلان عن القصيدة - غير أننا نقرّ بذلك أيضا في شأن النص بوجه عام- إنها بمثل قارورة قُذف بها في البحر، متروكة لأهواء الأمواج والمدّ والجزر. هكذا النص في التيّار، مستقبله غير مؤكّد. لكن ، وبمثل القارورة التي قذفنا بها في البحر، رُميت فيه على أمل أن تصل يوما ما إلى الشاطئ المقصود- لكل مرسل إليه- فإنّ النص قد رَسَم في ذاته إمكانيته الجوهرية ، مصيره بأن يُقرأ. بيد أنه (القصيدة/ النص) من هذه القراءات التي تنطبع فينا بالتأكيد أكثر من أيّ خطاب عقل . ومن هذه القراءات التي تفعل في القلب أكثر من فعلها في الفكر. هذه القراءات التي تلامسنا ، وتؤثّر فينا، وقد نقول تقريبا: تصيبنا بالعدوى. نرى أنفسنا وقد حلّ بنا جسد غريب جاء ليقلب موازين عقولنا الهشة ولا يتسامح مع عدم استقرار عالم تكون فيه حساسيتنا جريحة وموضع اختبار باستمرار.

تفسح القراءة دائما بهذا المعنى، مكانا للخشية من التيه. والقارئ ، بعجزه عن إزالة هذه الخشية ، هو دوما مكره على تطوير استراتيجياته لجعل القراءة مهادنة. لهذا السبب كانت القراءة بالنسبة إلينا نحن جميعا وقبل كل شيء تجربة معنى :إنّ المعنى هو البوصلة التي توجّهنا عبر التعرجات المراوغة للأثر. وبفضل المعنى، نعثر على الخيط الناظم لقراءتنا، ونثبّت إشارةً يمكننا الاحتفاظ بها بعزم لأجل عبور الكتاب من غلاف إلى آخر. وهو ما ينتج عنه، في النهاية ، أننا نبلغ دائما وجهتنا. وها نحن ، وقد أُغْلِق الكتاب ، قد وصلنا بأمان. بينما يمكن للقراءة أيضا أن تكون إبحارا في أعلي البحار . فعندما لا تلوح لنا في الأفق أيّ أرض ، وعندما يجعل غضب العواصف من المستحيل المواصلة في المسار، وعندما يكون الوسط مليئا بالكراهية بحيث يردّ إلينا أدواتنا غير المجدية، فلن يكون السفر إبحارا، بل زيغا. حينئذ تكون القراءة فقدانا للوجهة جذريا أكثر من كونها اقتفاء لأثر معنى.

لماذا فقدان الوجهة هذا؟ يقترح بلانشو بعدُ جوابا باقراره أن الشعريّ مرتبط" بما هو " خارج" العالم، و(أنه) يعبّر إذن عن عمق هذا الخارجي دون حميميةّ ودون سكون ". تصبح القراءة مجابهة مع الخارجي، وهو ما يعني طبعا مجابهة مع ما هو خارجي عنّا. بيد أنّ مقولة الخارجي تظلّ للوقت الحاضر جدّ ضبابية كي توضّح نهائيا فهمنا للشعريّ والعبثي. إنّ هذه الحالة المتفرّدة تتوافق تمام التوافق تقريبا مع ما سمّاه فرويد " الغرابة المثيرة للقلق" l’« inquiétante étrangeté » (das unheimliche) بوصفها ما يصاحب الشعور بانّ فقدان الوجهة ( التيه) الذي هو مألوف لدينا شيئا ما ، هو فجأة غريب عنّا، أو أن شيئا ما غريب يحمل شيئا ما مألوفا لا أعرف ما هو. ينأى " الغريب المثير للقلق" L’unheimlich عن الإمساك به: يعذّبنا القلق، لكنّنا لا نصل إلى وضع إصبعنا عليه والعثور على أثر هذا الانطباع : يمكننا حينئذ أن نقول بأنّ الأمر يتعلّق بانطباع هروب الشعور إلى الأمام. إنّ لاقابلية الاختزال هي التي توحّد، في نفس الجسد، الخاص والغريب الذي تترجمه عبارة L’unheimlich ( الغرابة المثيرة للقلق"). هذه الغرابة لا يمكن برمجتها. يعود هذا إلى واقع أن الشعريّ، حتى نستخدم عبارات بول كلين،" يتضمن شيئا مُرْبكا". لنذهب إلى أبعد من هذا : يُهاجم الشعريّ فجائيا، يفاجئ ، يقتحم بصورة غير منتظرة ، وينبثق ويستدعي نفسه في القراءة. إنّ القراءة الشعرية هي إذن هذا الاتصال العنيف مع الخارج، مع ما هو غريب عنّا لكنه يدعونا بسيادة ، ويفرض نفسه علينا. يترجم هذا الاتصال جيدا ما يقوله جورج باتاي عن الشعر بوصفه " الأساسيُّ الذي يَلْمِس". هذا الفعل ، الجد بسيط في ظاهره، هو مع ذلك ما يحمل كلّ ثقل الشعري. سنلاحظ، ودون أي شيء من السخرية ، بأنّ باتاي ، بعد أن بحث عن تعريف ماهية الشعر في مجموع مؤلفاته، توصّل إليه ربما بصياغة جدّ بسيطة. وإذا ما بدا أن اللمس ، مقولة فقيرة ، فإنّها تملك بالفعل ثراء في المعنى لا ريب فيه، قد يخوّل لنا ربما فهما أفضل للأثر الشعري وللأدب عامّة والعبث بوجه خاص.

اللمس ، القبضة ومقبض اليد

اللمس ، في تعريفه، اتصال ملامسة تؤدّي إلى لقاء واقعين ، جسدين ، مساحتين. هذا الأمر مثير من حيث أنه يُظهر بوضوح بأن تجربة اللمس تقيم الصلة بين المماثل لنفسه والغيرية. صلة بين مساحتين. يقتضي اللمس إذن أكثر من كائن منعزل كي يتحقّق. هذه المساحات أو الأجساد المتناهية هي، للتوّ محدودة ، مُحدَّدَة. يبني اتصالها مشاركةً هي في الآن نفسه تشريكٌ وتعيينُ حدودٍ لما يملكه كل شخص. ومن المفيد بالمناسبةُ ملاحظة أن عبارة " مشاركة " partage تتضمن في ذاتها هذه المشاركة للمعنى . يُولّد اللمس إذن الحدَّ ؛ فليس هو انصهارا أو امتزاجا بل هو تجربة الحدِّ. ولا يختبر كائنُ الحدّ L’être de la limite والكائن على أقصى حدّ l’être à la limite ، نفسه إلا في لقاء بحدّ آخر . يخوّل لنا اللمس تجربة ما يوجد في أقصى نقطة وضئيل بين المعلوم والمجهول؛ يحدّد الحدّ داخل الخارج. للّمس معاني عدّة . فهو يُفهم غالبا بوصفه احتكاكا، مسّا أو تلمّسا، أي بوصفه حركة تؤثّر سطحيّا على الجسد الملموس. وفي الهندسة ، يقال عن المستقيم الذي يلامس في نقطة واحدة منحنى بأنه مُماسّ tangente. يعبّر المُماس جيدا عن السطحية وخاصية التفادي التي للّمس. ومع ذلك فهو يكشف عن معنى آخر، عن التضارب في اللمس. فأن نُلمس Être touché ، ليس أن نتأثّر بشكل سطحيّ ، بل أن يقع عُبورنا واختراقنا تماما بخطّ خاطف. يؤثّر الجرح، وهو أبعد عن أن يكون على السطح، بعمق في الجسد الملموس. من هنا، يأخذ هذا ربما بعين الاعتبار الاشتقاق اللاتيني للفعل-– toccare – الذي يعني اصطدم ، ضرب . ويترجم كوننا نلمس عن احتكاك. وفي معنى شاذّ ، يملك الشعريّ إذن أثرا توصيليّا « phatique » مُنْشِأ للتوّ علاقة تواصل« communication » بين الكتاب والقارئ. لن نستغرب من أنّ بول سولان بقول ، في رسالة كتبها إلى هانس باندر، بأنّه " لا يرى أيّ فرق بين قبضة يد وقصيدة شعر". إنّ الشعريّ، قبل أن يكون محتوى مجازيّا، هو مجرّد إقحام ، مجرد ملامسة تتنزّل في مستوى " ماقبل - كاشف"« pré-dévoilant للتجربة؛ لحظة اختلاجةٍ، وقبضٍ ( لليد). إنه لحظة لقاء خالص لا ننتظره: أليس من غير المنتظر لنا العثور علي ذاتنا حيث ستوجد فعلا مع ذلك؟- مصادفة، إذ ، من وراء الفعل الفضوليّ و المُنقّب للّمس، يتنزّل غير المُتعدّي ، وتأثّر كائن ملموس حيث قبضة يد الشعريّ هي "علامة تشير إلى الآخر،(...) ، قول بلا مَقُول، أشياء مهمّة بانحنائها، باستجوابها بالأحرى بدل رسالتها." يكون الشعريّ في هذا توصيليا؛ فهو ليس تعبيريّا أو إعلاميا، وأثره ليس ناتجا عن مضمونه بل عن " فورته irruptivité " ، إذ أن "مواجهة كلمة- كلمة تأتي نحونا- يعني أنها تبدو مستقلّة عن أيّ إدعاء تأويليّ ، كشيء ، وليس كعلامة". إنّ الشيء ، يُنبئ ، يتعارض مع العلامة مكوّنا سيميائيّا ليمثّل محتوى. إّنّ اللقاء مع هذا "الشيء" هو الذي ينبئ ويؤثّر في القارئ من حيث هو متعذّر التعرف عليه، إذ " تحلّ غرابة متفرّدة، أثناء لقاء فريد ، وبالتالي لا يعوّض ، لتتمازج دون فكاك بألفة هي الآن نفسه حميميّة ومُربكة ، ومقلقة أحيانا. إنّ الأنا ، وقد أصابته الدهشة وقع لُمسه حيث لا ينتظر- في كيانه بالذات- هو مخترقٌ ببريق لقاء. يدرك الشعريّ إذن بشكل مميت الذات. يجرحها جرحا فاغرا لا يشفى لوقت طويل. فيم يتمثّل هذا الجرح؟ هو أولا أسًى ، في معنًى نقدر فيه أن نقول لأنفسنا بأننا نأسى لألم أو مرض. يكون القارئ في هذا المعنى موضوعا لباتوس ( مرض) لا يقدر، على مراقبته ولا حتى التفكير فيه. يجب أن نرفض ببساطة القراءة البسيكولوجية أو التي تُكرّس من منظور بسيكولوجي لمثل هذا الاستعداد. فلا يتعلّق الأمر هنا بجعلنا نعتقد بأنّ الشعريّ يضعنا في حالة لاوعي أو أن عملياته لا تتحقّق إلاّ على نمط لاواع. يمكننا أن نعتقد على العكس - مع بلانشو بالمناسبة - أن إدراك الشعريّ لا يفترض المرور إلى اللاوعي، بل الشفافية القصوى . عبّر عن ذلك روني شار بشكل رائع حينما كتب بأنّ " الشفافية هي الجرح الأقرب من الشمس"، مريدا بهذا ربّما ملاحظة أن الوعي بالذات المحمول إلى أقصاه يُعاش بوصفه استحالة الاختفاء أو بوصفه إكراها مزدوجا: استحالة تحمّل الاحتراق غير المحتمل للشمس و، في نفس الوقت ، شدّة هذا الاحتراق واستحالة التهرّب منه. إنها الشفافية وليس اللاوعي الذي يعيد الوعي ويمتلك الذات.

التعرّض والتواصل

تتعرّض الذات في قراءتها للشعريّ لـ" صدمة" يمكن أن تلمسها وتجعلها ترتجف. تعبّر هشاشة الذات المنزوعة من السلاح عن نفسها في هذا التعرّض، مكشوفة ، وعن عجزها عن الدفاع عن نفسها ضدّ تهديدات يمكن أن تأتي في لقاءها بالكتاب. أن نكون عُرضة، هو أيضا أن نعجز عن الاختفاء، وعدم امتلاك أيّ ملاذ نختبئ فيه. يمنح هذا التعرّض إذن الفرصة للكتاب ليكون له أثره على القارئ. ولا يمكن لهذا الأخير ، بتعرّضه، مواجهة الشعريّ والانغلاق فيه، إذ هو لا يتحكّم بالأساس في القراءة . لقد ضلّل الشعريّ بَوْصَلته، فأصبحت غير صالحة لتيهِهِ ولخلاصه. ولما كانت القراءة الشعريّة هي اللمس أو أن يلمسنا المستحيل- هذا اللقاء الذي لاشيء ينبأ به- فإنّ الذات تتدفّق لاتصالها به . إنّ الفرد ، وقد تحرّر من المنطق الوجودي الذي ينظّم وجوده في العالم ويشغله، يبقى في العراء. هل يمكن لهذا الانفتاح أن يكون رهنا لتواصل جديد ومغاير تماما. في أيّ معنى ؟

إذا كان التواصل يثير منذ البدء فكرة الوجود في علاقة مع، والمشاركة و التشريك، فمن غير اليقينيّ أنّه يجب علينا الاكتفاء بمثل هذا التعريف. إذ هو تعريف له أثر ه في جعل التواصل لا أداة فحسب بواسطتها يمكننا النقل، بل أيضا نتيجة للمشاركة. إذن، وهذا بديهي بالخصوص منذ نظرية الفعل التواصلي لهابرماس ، فإنّ التواصل لا قيمة له إلاّ إذا سمح بالوصول إلى انتصار العقل التواصليّ في شكل أفضل رابح. إنّ التواصل إذن هو أيضا حالة نصل إليها عندما تكون الأفكار قد وزنت وتمّ تقييمها، الأمر الذي يسمح بترجيحها. وفي نهاية الحوار، يفترض التواصل إذن التفاهم البينذاتي، أي القبول بمعيار. فالمشترك هو مخرج لا من عنفِ الإكراه بل من قيمةِ " لا إلزامية لأفضل حجّة".

إنّ المشكل الذي يطرحه ذلك هو التالي: سيكون التواصل إذن أشبه بتشارك. communionبيد أن التشارك ، بما هي وحدة بين أولئك الذين يتقاسمون نفس العقيدة، تفترض اتفاقا وإزالة الاختلافات. في هذا المعنى يكون التشارك تجاوزا للاختلافات وإدراكا للانسجام في التحام كائنات بفعل التقاسم لنفس المبدأ. لهذا السبب، قد يبدو دقيقا إتباع ج. ل نانسي Nancy واستخدام عبارة مثول comparution بدل تشارك للتأكيد على خصوصية التواصل الذي يشيّده الشعريّ وحالة الانفتاح. وبالفعل، إذا كان التشارك هو حذف للاختلافات في اتفاق أسمى، فإنّ المثول هو بالأحرى عرض لخصوصيات كل شخص.لا يفترض مثل هذا العرض التفاهم أو الاتفاق. بل على العكس ، يشير إلى اللقاء بين اختلافات تسمح لاقياسيتها أو لا تناظريتها بالظهور في كل امتلاءها. لن يكون التواصل إذن منظورا إليه بوصفه تشييدا وحفاظا لمسترسل continuum ؛ ولن يرتبط بالشرط الوحيد وهو تجنّب القطيعة( للحوار في النهاية) وسنقدر على أن نرى في قطيعة المسترسل للتواصل تواصلا أكثر اعتيادية وأكثر قوّة.

علينا إذن أن نرفض هنا كلّ تصوّر للتواصل يجعل منه حيّزا لضرب من التشريك. يسمح التواصل الذي سيتمّ خلال اللقاء الشعري الذي يحتوي الذات، باكتشاف " حيّز ينبثق فيه الشخص ، في إدراكه لذاته- بوصفه غريبا عنها." يشهد الانبثاق الذي يتحدّث عنه هنا سيلان بقذف الشعريّ بنا في الهواء الطلق ويُعَرِضّنا. يسمح مثل هذا الانفتاح إذن بخوض تجربة التواصل بوصفها تجربة تعال للآخر. فقبالته لا يمكننا سوى" أن نعيش، في الفراغ والعوز، وحضور الخارجي ، متصلا بهذا الحضور، وكوننا خارج الخارجي بشكل لا رادّ له. (...)[أن نختبر] أن الخارجي هنا ، مفتوح، دون حميميّة ، ودون حماية ولا تحفّظ (...) لكن دون إمكان النفاذ إلى هذا الانفتاح.. وهو أن نخوض تجربة ، على نحو ما ، استحالة المشاركة مع هذا الآخر الذي يناشدنا قربه بشكل كبير، لكن تمنعنا مسافة جدّ هشّة بقدر ما يتعذّر تجاوزها ، عن الالتحاق به.

الأدب ، الغيريّة والميتافيزيقا

إنّ تجربة هذه اللاعلاقة الخاصة تبدو مع ذلك ضمنية وتطلب التصريح. يدمجنا شعر سيلان جيدا في هذا التعالي حتى لو ظللنا مجرّدين من الأسلحة، للتفكير فيه. " من هو"إذن هذا الآخر؛ وما هو هذا التعالي ؟ سؤال شاسع، للأدب كل المزيّة في أن يظلّ سؤالا مفتوحا. لا يجب التسرّع في إعطاءه جوابا، سواء كان أخلاقيا ، إيتيقيا أو منطقيا. ليس الآخر تماما وبشكل مباشر قريبنا notre prochain ، " الغير" الذي يتحدّث عنه الكتاب المقدّس والذي ، يحيلنا ، في النهاية إلى تعالي الإله- " الآخر" le « Tout-Autre » - للعهد القديم. وليس الآخر ببساطة " ما يَختلف« ce qui diffère » " أو " المختلف" le différent . لا تقدّم لنا هذه المعاني المختلفة سوى تقديرا أوليا؛ وفي الحقيقة ، هي تعريفات جدّ غامضة كي نقدر على الترفيع في مستوى فهمنا لما هو موضوع رهانٍ في الغيريّة التي يوحي بها الشعريّ والعبثيّ. أُحِطْنا علما فيما يتبقّى ، ومنذ البدء ، بعجز الفلسفة عن نجدتنا. و بالمناسبة، ميّز ألبار كامي، بفضل هذا العجز، الفلسفة في أسطورة سيزيف بكونها متحوّلة variante " الانتحار الفلسفي".

هذا التصوّر للفلسفة بوصفها شيئا " عقليا " أو" دماغيا"« cérébral » جدّا وباردا جدا، حتى نتوصّل بواسطته إلى الإمساك بالعبثيّ الذي يتأكّد في فيض الحياة ، هو تصوّر يجد نفسه مع ذلك موضوع مناهضة جذرية ، من الداخل ، في فكر مارتان هيدجر الذي هو ربما أكثر من ألهم الحركة الوجودية . يصبح التعارض بين الأدب والفلسفة من خلال هذا الفكر، أكثر من أي وقت، موضع شكّ. فالأدب والفلسفة بالنسبة إليه ( هيدجر) هما أبعدا ما يكون عن اللاتجانس، هما "على نفس الصعيد" لأنّهما الوحيدان اللذان ، بحسب أنماط مختلفة بالتأكيد، في مستوى قول العدم و، بفعل ذلك ، يمنحان التفكير. لا يمكننا هنا تعميق العلاقة المميزة التي تصل الفلسفة بالأدب في فكر هيدجر. نكتفي فحسب ببيان كيف يمنع هذا الفكر عن نفسه الاختزال في فكرانيةintellectualisme ويسمح بمصالحة التجربة الشعرية ، مع التساؤل الميتافيزيقي والحياة اليومية. وأيّ كان اعتقادنا فيه، فإن هيدجر لا يحمل أي حكم مسبق سلبي عن الحياة اليومية . بل على العكس تمثل هذه الأخيرة شأنا مركزيا على وجه الإطلاق في تحليلاته للدزاين ، إذ هي المَنْفَذُ الوحيد الممكن إلى التجربة وبالتالي فهي الأرض الوحيدة التي عليها يتأسس كل بحث. ولا يتعلق خطاب الفيلسوف بتجربة فلسفية لا يقدر عليها غيره . فلا يوجد فصل ممكن بين موضوع البحث الفلسفي والحياة " الملموسة" . لأجل هذا سيكون، في "الكائن والزمن"، أحد الخصائص الأساسية للإنسان، أحد" الموجودات" ، الكائن - في- العالم (In-der-Welt-sein). يحاول هيدجر بهذا ملاحظة شيئين. أولا ، استحالة إثارتنا لقطيعة بين الإنسان وعالمه، واقعا لا مفرّ منه وهو أن يعثر على نفسه فيه وأنه لا يمكنه" الخروج منه". ثمّ ، كون هذا الحضور في العالم وعلاقته به تُعاش على نمط "انشغال" لأجل أحد أو شيء ما . فإذا كان الإنسان انشغالا، فذاك لأن علاقته بالعالم تُعاش على نمط استحالة ، حيث يجب عليه في كلّ مرّة اتخاذ قرار " اللماذا le pour-quoi والـ "من أجل ماذا "l’en-vue-de-quoi هذه العلاقة. يكون الإنسان، في هذا المعنى ، في تعامل مستمر مع العالم ومنشغل به أي يفكّر فيه من ثمّ، لأجل.. هذا pour… cela ، مثل... هذا comme…ceci ومن أجل ..en-vue-de...ذاك الاستخدام المحدّد.

تطرح بنية الانشغال التكويني للإنسان مع ذلك مشكلا من حيث أنها تجعل علاقته بالعالم آلية، بأن يُعْهد به لبعض نماذج الفكر والعمل التي جرى اختبارها وثبّتتها العادة. إنّ هذه الطريقة للإنسان في الانشغال بالعالم هي مُطَمْئِنة بالتأكيد ، إذ تخوّل له الاقتصاد في التساؤل المتجدّد دوما عن لِمِيّة علاقته بالعالم. لكنها أيضا مستلِبة من حيث أنّ الإنسان يصل فيها إلى عدم " النظر" إلى غيريّة العالم بمماثلته بشيء مألوف لديه. يكون كلّ التاريخ الإنساني وتحديدا بعده التاريخاني موجّها بطريقة متزايدة صوب هذا الضرب من ترويض domestication العالم .

بيد أنه، يمكننا الاعتقاد مع هيدجر بأنّ " الشعراء والمفكرين" هم تحديدا أولئك الذين هم في مقدورهم تذكيرنا بكثافة العالم ووضع المألوف الظاهر وغير القابل للمناقشة لعلاقتنا بالعالم ، موضع السؤال . هذا ما يبدو لنا منبثقا من قراءة محاضرة " ما الميتافيزيقا؟" المتميّزة جدّا، لأجل تقارب موضوعاتها مع موضوعاتنا بواسطة الانقلاب المذهل في المنظور الذي توصلت إليه. تنتظم المحاضرة حول وضعية أساسية، هي وضعية القلق. يمثل القلق، منذ كيركجارد مبرّرا متكرّرا إن لم نقل مركزيا في الأدب العبثي ؛ فهو علاوة على ذلك، يبدو متضامنا مع عدّة موضوعات تكوينية لهذا الأدب: العزلة ، والنفي والإهمال والموت والإلحاد، الخ. لماذا هذا التضامن؟ بإمكاننا أن نعتقد بأنّ القلق هو هذه الحالة المتفرّدة للإنسان حيث تردّ كل ظواهره إلى بساطتها الأولية. يعبّر بلانشو جيدا عن هذه البساطة حينما يكتب بأن:" ... ليس للقلق شيئا خَلْفيتَه مُلْغزة ؛ هو بأكمله في البداهة التي تجعلنا نحسّ بأنه موجود(...) يمكننا وصفه في أشكاله النفسية الملفتة أكثر، وقد نضعه في علاقة مع مقولات ميتافيزيقية أساسية؛ لن يوجد شيء أكثر في هذا الحشو إلاّ في الكلمات: أنا قلق، وهذه الكلمات ذاتها تعني أنه لا يوجد شيء آخر غير القلق."

يضعنا التفكير في الموت والإحساس بالوحدة وبالإهمال أو بالنفي، في حضرة القلق لأنه العنصر البسيط الذي تتأسّس عليه هذه الأشياء.

ويبدو أن الأدب يملك امتياز قول مثل هذه الحالة للعوز، تحديدا لأنه مجال تعبير الكاتب.فكوني "كاتبا "، لا يحيل ذلك ببساطة إلى وظيفةٍ يمكن للإنسان الاضطلاع بها من وقت لآخر، من باب المتعة أو الموهبة. ينشأ الأدب على العكس، من مطلب الكتابة في مواجهة غرور هذا المشروع، تماما مثل العبث ينشأ من " مجابهة بين النداء البشري والصمت غير المعقول للعالم". إن الكاتب هو ذاك الذي عاش هذه الضرورة واختبرها كاستحالة. إنّ هذا الشعور بالعوز وبالافتقار إلى اللغة في اللغة ، هو ذا حالة الكاتب وهو الذي يرأس الأدب بوصفه تعبيرا عن القلق:

" تختصّ حالة الكاتب بكونها تمثّل بطريقة مميّزة مفارقة القلق. يضع القلق موضع السؤال كلّ واقع العقل، مناهجه وإمكاناته ، وإمكانيته، وغاياته، لكنه يفرض عليه أن يكون هنا؛ ويسرّ له بأن يكون عقلا كاملا قدر المستطاع؛ وهو ذاته غير ممكن إلاّ من حيث أنه يظلّ في كامل قوّته المَلَكَةَ التي تصنع الاستحالة وتُعد". يجد الأدب إذن تفوّقه: إنه الأقرب إلى التجربة. وما يتحدّث عنه هو ما اختبره في جسده.

هل تحمل محاضرة" ما الميتافيزيقا؟" في تقاطعها مع هذا المبحث الجوهريّ للقلق، إضاءة مكمّلة للتجربة الإنسانية؟ ما هي خصوصية هذه الإضاءة؟ يمثّل القلق عند هيدجر هذه العاطفة المتفرّدة التي بواسطتها يبدأ العدم في الانكشاف لنا. وقبل توضيح معنى هذا اللفظ، لنعد إلى الوراء. تشير محاضرة هيدجر بأنّ القلق هو تعرية طابع الترنّح للموجود ( للعالم)، من حيث أنه ينفلت منّا، ويضحى بعيد المنال. يكون القلق في هذا المعنى إفناء un néantir ، يدشّن حركة إبعاد و طرد بواسطته تنكشف لنا مسافة الموجود في كامل غرابته التي هي حتّئذ محجّبة . إن علاقة الإلف التي أقيمت تقريبا بشكل طبيعي مع العالم تبدو من هنا فصاعدا غير بديهيّة.

أيّ علاقة بالحياة الملموسة يعبّر عنها الأدب؟ ألا يوجد هنا أيضا نفي لهذه الحياة وانفصال بين التجربة اليومية وتجربة الفلسفة؟ ليس تماما. ليس النفي موضوع السؤال إجراء الفلسفة. فلا تفعل هذه الأخيرة على نحو ما، سوى ملاحظة شيء ما يحدث بطريقة مثالية صلب التجربة الملموسة ومقبول كونيا، هو القلق. وفي تفكيرها ( أي الفلسفة) في هذه التجربة يحدث انقلاب للمنظور يلزم إلى حدّ ما علاقتنا بالعالم. وبالفعل، فمع القلق ، تجد البنية الأولية لهذه العلاقة مع العالم والطريقة التي بها " نكون نحن" فيه ، نفسها واضحة بطريقة جديدة جذريّا، وتحديدا من حيث أن هذه العلاقة تثير السؤال. إنّ إثارة السؤال تنبثق من تصريف معطى أساسي: ملكة بناء العلاقة مع العالم- " يوجد" العالم وهذا الأخير يُعطى لنا في قربٍ لا يمكن تفاديه-، ومن كثافة هذه الهبة: اللاتحفيزية الجذرية لهذه العلاقة نفسها- استحالة معرفة لماذا " يكون الأمر هكذا" واستمراريته كلغز مستغلق.

الخاتمة

ينمّي الأدب والميتافيزيقا إذن خطابهما انطلاقا من هذا العدم الذي ، مع ذلك يدفعنا إلى التفكير؛ أحدهما من خلال العبثي والشعريّ ، في الرجّة التي يحدثها فينا، والآخر من خلال الدهشة الفلسفية ، التي تفهم بوصفها الشرارة التي تلهب الفكر وتقذف به في غرابة وضعيتها ، باستثارة تساؤل موجّه صوب العالم وصوب الكائن.ألا يعلمنا العبثي والشعريّ والقلق، في النهاية شيئا من معنى التعالي البشري، ولكونه من الضروريّ الانبثاق خارج العالم ( فيه) لمساندة علاقة أصيلة معه؟ أليس هذا أن نحيا- – ek-sister ؟" .

المصدر: من هنا

مــــــــــراجع:

1-جورج بتاي ، الأعمال الكاملة - غاليمار 1988.

2- موريس بلانشو ، الخطوة الخاطئة ، باريس غاليمار 1943، الفضاء الأدبي - غاليمار 1955.

3- ألبار كامي "اسطورة سيزيف" غاليمار 1955.

4- بول كلين، الميريديان، فاتا مورغانا 1995.

5- جاك داريدا " الحوار المستمرّ: بينلانهائيين ، القصيدة.باريس غاليلي 2003.

6- فيدور دوستويفسكي / الإخوة كارامازوف، قاليمار 1952.

7- ميشيل فوكو" فكر الخارجي" ، أقوال وكتابات غاليمار 2001.

8- فرويد" الغرابة المقلقة" . ومحاولات اخرى غاليمار 1985.

9- غادامير " فنّ الفهم" أوبي مونتاني 1982.

10- هابرماس" التواطىء بين الأسطورة والأنوار هوركهايمر وادرنو" الخطاب الفلسفي للحداثة" غاليمار 1985-ص128-156.

11- هيدجر" رسالة في النزعة افنسانية" مسائل 3،4، غاليمار 1966-ص56-127. - ما الميتافيزيقا؟" غالمار 1968.ص23-84. - مدخل إلى الميتافيزيقا " غلمار 1980- الكينونة والزمن" نسخة الكترونية 1985.

12- لوفيناس"، بول كلين " من الكائن إلى الآخر" فاتا موغانا 2008.

13- جون لوك نانسي " لجماعة العاطلة" باريس بورجوا 1986.