مُبرّر اختيار هذا العنوان، هو البيت التّالي للمتنبّي الذي نقترحه للتّحليل:

وَشَرُّ مَا قَنَصَتْهُ رَاحتي قَنَصٌ***شُهْبُ البُزَاةِ سَوَاءٌ فِيهِ وَالرَّخَمُ

ومن السّياقات العامّة الحاضنة لقصيدة هذا البيت، ما ذكره الخطيب التّبريزي أنّ المتنبّي نظمها مُعاتبًا، وأنشدها في محفلٍ من العَرَبِ، أمّا السّياق الخاصّ فيروي الشّارحُ أنّ سيف الدّولة إذا تأخّر المتنبّي عن مدحه شقّ عليه ذلك وأحضر من لا خير فيه، وتقدّم إليه بالتّعرّض له في مجلسه بما لا يُحبّ، أمّا السّياق الثّالث الأخصّ فيُذكر أنّ القصيدة قيلت لمّا أكثر سيف الدّولة في التّعريض بالمتنبّي مرّة بعد مرّة، وعندها قال يُعاتبه.

ثلاث سياقات متداخلة، ولكنّها متباينة من حيثُ طبيعة العلاقة بين الشّاعر والأمير، فنجدها عتابًا في السّياق العامّ الأوّل وتعرّضًا أو تعريضًا في السيّاقيْن الثّانييْن. والعتاب يقع في درجة أقلّ من التّعريض لأنّه خطابٌ يضمر مودّة ورغبة في إدامة الوصال، وإذا ما تجاوز حدّه شارف التوبيخ والتعريض وربّما تحوّل هجاءً. وفي العتاب قال ابن رشيق في كتاب العمدة: "العتابُ وإن كان حياة المودّة، وشاهد الوفاء فإنّه باب من أبواب الخديعة، يُسرعُ إلى الهجاء، وسببٌ وكيدٌ من أسبابِ القطيعةِ والجفاء، فإذا قلّ كان داعية الألفة، وقيد الصّحبة، وإذا كثُر خشُن جانبه وثقُل صاحبه"[1].

فالعتاب واقعٌ بين الودِّ والصدِّ، والولاءِ والبغضاءِ، والقطيعةِ والجفوةِ. منطقةٌ وُسطى يمكن أن يزلّ فيها اللّسانُ ويُغالى فيها بالكلام الموحش، فتُحزّ الرقابُ بسببه وتطيرُ الأرواح. فالعتابُ موضوعٌ زلقٌ رخوٌ لأنّه مزيجٌ من الشيء ونقيضه، ولذلك أوردَ ابن رشيق خبرًا حول قصيدة المتنبّي التي تضمّنت البيت المُصدّر يقول أنّه "كاد يُقتل عند انصرافه من مجلسِ إنشادها وهذا الغرورُ بعينه"[2]. ويبدو من خلال الخبر أنّ الشّاعر قد أضرعته حمّى العتاب فأفرط وتجاوز الحدّ وخرج من تلك المنطقة الوسطى الرجراجة إلى "السُّباب" وشارف تخوم الهجاء. وما يؤكّد ذلك شواهد كثيرة منها أنّ المتنبّي غيّر عجز بيت في المقطع الأخير من القصيدة فقال في الأوّل [البسيط]:

لَئِنْ تَرَكْنَ ضُمَيْرًا عَنْ مَيَامِنِنَا*** لَيَحْدُثنَّ لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ النَّدَمُ

ثمّ بدّل العجُز مستدركًا بالتكنية عليه بضمير الغيبة الجمع قائلاً:

لَئِنْ تَرَكْنَ ضُمَيْرًا عَنْ مَيَامِنِنَا*** لَيَحْدُثنَّ لِمَنْ وَدَّعْتُهُمْ نَدَمُ

ويكاد ابن رشيق ينفرد بهذا الخبر وقد رأى فيه رغم جودته "غايةً من القبح والرّداءة"[3] من جهة الواجب والسّياسة. وعلى الرّغم من خروج المتنبّي من التّصريح (لسيف الدّولة) إلى التّعريض والتّلميح (لمن ودّعتهم)، فإنّه في كلّ الأحوال قد جاوز العتاب لا محالة، وربّما كان التّعريض والتّورية بضمير الغيبة الجمع، أهجى من التّصريح.

وإذا ما تجاوزنا مسألة السّياق ونظرنا في البيت المذكور من حيثُ موضعُه من القصيدة ككلّ، لألفيناه واقعا في المقطع الأخير، فهو البيت الخامس والثّلاثين من جُملة سبعٍ وثلاثين بيتًا للقصيدة ككلّ. فالبيت ينضوي ضمن قفلة القصيدة وحصيلة العتاب ومآل الكلام، سبقته شكوى من برود قلب الممدوح وعدم الاحتفال به والإقبال عليه، إلى مدحٍ خفيف لسيف الدّولة بعلوّ الهمّة ووقوع مهابته في قلوب الأعداء أبلغَ من الأبطال والسّيوف التي معه، ثمّ يستأنف العتاب من جديد فيذكره بأنّه لم يشمله عدلُه ولم ينصفه وقد استوت في عينيه "الأنوارُ والظّلمُ"، وفي قسمٍ لاحق يتحوّل العتاب إلى فخرٍ بالقلم والسّيف وركوب الأهوال، ثمّ يستأنف اللّوم والعتاب في مقطع ثالث مع تلميح بالرّحيل والانقطاع بقوله "أرَى النّوى تَقْتَضِينِي كُلَّ مَرِحَلَةٍ"، ثمّ تأتي القفلة المتكوّنة من ثلاثة أبيات أخيرة يمكن أن نختزلها في معنييْن: حصيلة ما كسبَ (مَا قَنَصَتْهُ رَاحَتِي) وحصيلة ما قال (عتابٌ إلاّ أنّه مِقَةٌ، درٌّ إلاّ أنّه كَلِمُ)، أو لنُسمّها حَصِيلَة المال والأقوال، المالُ يستوي فيه الشّاعر مع أراذل الشّعراء وخِساسهم (البُزاة والرّخم)، وكذلك القول الشّعري الذي يستوي فيه الحبّ مع العتاب فهو درٌّ وكَلِمٌ في آنٍ.

وإذا ما نظرنا إلى البيت المذكور في مستوى بنية القصيدة ككلّ، وجدناه أقرب إلى بيت التّخلّص باعتباره يأتي بعد أن أزمع المتنبّي الرّحيل إلى مصر وقرّر الانقطاع النّهائي عن الممدوح. مثلما تشِي صياغته التركيبيّة القائمة على الإخبار بجملة تقريريّة مثبتة ومُصدّرة بواو الاستئناف الدالّة على الجمع والترتيب والتّعقيب. إذْ تأتي جملة البيت وصلاً معنويّا على ما سبق من ثلاثة شُرور جناها الشّاعرُ خلال صحبته لسيف الدّولة وهي على التّوالي:

- شرُّ الصُّحبةِ من خلال قولِه في البيت الذي سبِقَ: "شرُّ البلادِ مَكَانٌ لاَ صَدِيقَ بِهِ"

- شرُّ الكَسْبِ عامّة في قوله في نفس البيت: "وشرُّ ما يكسبُ الإنسانُ ما يَصِمُ"، أي ما شرّ ما كسبه هو ما عابه وأذلّه في إشارة خفيّة إلى أنّ هبات وعطايا سيف الدّولة وإن كثرت، فهي لا تُعادلُ تقصيره في حقّة وإيثاره لحُسّاده.

- شرُّ الكسب بالشّعر خاصّة في البيت المذكور "وشرُّ ما قَنَصَتْهُ راحتي".

فالاستئناف في جملة البيت الأخير، جاء على معنى التّعقيب إذْ هان الكسبُ والرّبحُ عَقِبَ انتفاء الصّحبة والمعاملة اللائقة بالشّاعر، وكذلك على معنى التّرتيب أو الترتّب في الشدّة نزولاً، إذْ لا قيمة ولا مذاق لما يكسبُ من عطى الممدوح إذا اهتزّت العلاقة وشابتْها الجفوة والتبرّمُ.

البيتُ يعتريه الكثير من اللَّبس والإبهام لغويًّا ومعجميّا وبلاغيّا ودلاليّاً، فعلى المستوى النّحوي جملةٌ اسمية واحدة: مبتدأ "شرُّ ما قنصته راحتي" وخبر قائم على مركّب تمييز "قَنَصٌ شهبُ البُزاة سواءٌ فيه والرَّخمُ"، وصرفيًّا هو مُركّب تفضيل صيغته "شرُّ"، وهي من الصّيغ الخلافيّة بين النّحاة فثمّة من يراها صيغة سماعيّة جامدة مثلها مثل "خير"، وثمّة من يُجوّز إرجاعها إلى صيغة "أَخْيَرًا وأشَرًّا" وسقطت الهمزة لكثرة استعمالها حذفًا شاذًّا. غير أنّ اللَّبس يلامس التّفضيل نفسه، فإن كان يُوحي في ظاهره التركيبي بالتفضيل على الزّيادة من قبيل "وأفعلُ ما"، فإنّنا نُلفيه في مستوى المعنى "وشرُّ" دالاًّ على التّفضيل على النّقصان، أي الزّيادة طردًا في أمرٍ سيّء وقبيح. فكأنّ ظاهر القالب التركيبي الشكّلي مدحٌ وتفضيلٌ، أمّا معناه ومقصده فذمٌّ وعتاب.

وقد لا يقف اللّبس والاشتباه عند الجانب التّركيبي، فبلاغيّا يحقّق البيتُ حُكما خبريًّا ذا فائدة، إلاّ أنّه قد يخرجُ عن مقصوده الإخباري إلى معانٍ سياقيّة ثاوية فيه كإظهار الضّعف والتحسّر على انفراط العلاقة بسيف الدّولة وخيبة الأمل، وقد لا يخلو البيتُ أيضًا من معنى الإنكار وإن جاء على صيغة جملة خبريّة مثبتة شكلًا. أمّا على مستوى الأسلوب فلو اختزلنا البيت في معنى "أسوأ القنص ما اشترك فيه شهبُ البُزاة والرَّخم"، لألفيناه محقّقا لظاهرة التّناصّ مع مثلٍ عربيّ قديم تعاورته كتب الأمثال ونصّه "شرّ صيدٍ صِدْتُه، ما شاركتني فيه اللّئامُ". فهل يمكن القول بالتّالي أنّ البيت المذكور هو إخراجٌ للمثل القديم من مستوى الإطلاق والإرسال إلى مستوى التّقييد والتّخصيص على سيف الدّولة وشُعرائه؟ وقد يمتدّ التناصّ إلى الشّعر أيضا إذْ رأى أصحاب كتب السّرقات والمآخذ مثل أبي العبّاس المهلّبي ومحمد بن أحمد العميدي[4] أنّ المتنبّي قد أخذ المعنى بغير اللفظ من بيتٍ لشاعر اسمه الحسن بن القاسم ويُلقّب بالدّاعي العلوي وفيه يقول:

إذا كُنتَ ذا بَصَرٍ فميّزْ فضْلَ مَا*** بين الفَراءِ وبينَ صَيْدِ الأرنبِ

ويعتقد العميدي أنّ المتنبّي قد قلبَ الفَراءَ وهو حمار الوحش بازًا والأرنب رخمةً.

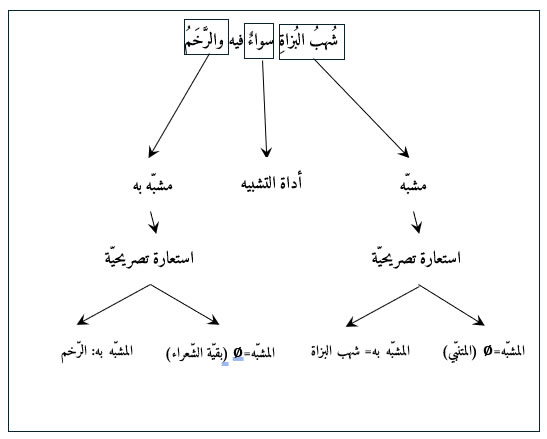

أمّا إذا يمّمنا النّظر في عجز البيت من النّاحية البلاغيّة، سنكتشف تداخُلاً آخر أساسه تركيب الاستعارة على التّشبيه، فداخل كلّ من المشبّه والمشبّه به استعارة تصريحيّة، ويمكن تمثيل هذا التّداخل والتّراكب بالخُطاطة التّالية:

ولئن تساءلنا عن سرّ الاستعارة الكامنة في التّشبيه، لِمَ أرسى اختيار المتنبّي على صورة الباز وطائر الرّخمة لإجراء المقارنة بينه وبين خِساس الشّعراء في بلاط سيف الدّولة؟

مرّة أخرى، نرى وأنّ مبدأ اللَّبس والتّماهي هو النّواة المولّدة للصّور والمعاجم في القصيدة، فيبدو الاختيار المعجمي متناسبًا ومعقودًا على ما قبله وتحديدا على ما جاء في شكل قالبٍ حكميّ في أبيات المطلع وفيه يقول:

وَمَا انْتِفَاعُ أَخِي الدُّنْيَا بِنَاظِرِهِ***إِذَا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأَنوَارُ وَالظُّلَمُ

ومغزى الحكمة في المُطلق هو أنّه لا نفعَ للإنسان البصير إذا لم يُميّز بين الأنوار والظّلم، وتخصيصًا تصبح الحكمة موجّهة لسيف الدّولة ليُميّز بين المتنبّي وغيره من الشّعراء ممّن لم يبلغوا درجته، فلا ينبغي أن يستويا في عينيْ الممدوح. وبالتالي نستطيع أن نفهم مبرّر الاختيار على الباز والرّخمة بناءً على مبدأ الخلط والتماهي في عين الممدوح التي لم تميّز الشّاعر الباز من بقيّة الطّيور الرّخم. غير أنّه مرّة أخرى قد لا تفي فكرة التماهي بالإجابة إذا لم نتساءل عن سبب الاختيار للباز والرّخمة عن دونها من بقيّة الطّيور. وهنا تُسعفنا الدّلالة المعجميّة بأحد مكوّنات التّناسب في القصيدة بين الصّورة والمعجم والسّياق. فبالعودة إلى المعاجم نكتشف أنّ الباز والرّخمة يتعارضان في أغلب الخصائص والطّباع ويتشابهان في اثنين فقط وهما: اللّون والشّكل، ويمكن أن نتمثّل المقارنة بينهما بالجدول الموضّح التّالي:

|

|

الباز |

الرّخمة |

|

نقاط التّعارض |

- يصطادُ بالانقضاض على الفريسة. - يعشّشُ في الأماكن العالية. - يُضرب به المثل في الذّكاء وحدّة البصر. - قالوا: "إنّ المعالي لها بازٌ به افتخرت". - من فصيلة النّسور. |

- لا تصطاد، وإنّما تعيش على أكل الجيف وجثث الموتى المتعفّنة - تعشّش في المنحدرات والأماكن الواطئة. - يضرب بها المثل في الغدر والموق والقذارة. تأكل العذرة (مجمع الأمثال للميداني). - قالوا في كتب الأمثال: "أمْوَقُ من الرَّخْمَةْ" والموقُ هو الحمق في غباوة. - من فصيلة العقبان النسريّة. |

|

نقاط التّشابه |

- الباز أشهبُ، وهو ما فيه بياضٌ يصدعه سوادٌ. |

- الرخمة طائرٌ أبقعُ على شكل النّسر خلقةً، إلاّ أنّه مبقّعٌ بسوادٍ وبياضٍ يقالُ له الأَنُوقُ. |

بين بياضٍ غلبَ على السّواد (أشهب) وسوادٍ غلبَ على بياضٍ (أَنُوق)، اختلطت الألوان على سيف الدّولة ولم يعد يفرزُ بَازِيه عن فصيلة العقبان النّسريّة، ولا صوتَ "طائره المحكيّ" عن الصّدى، تماهت أمام عينيه الألوان، فزاغت بصيرته وصار يراه ولا يراه، بل يراهم ولا يراه، وهو "أخيرُ زمانه" "والنّفيسُ الغريبُ حيثما كان"، فهو النّسرُ وسط العقبان وشتّان بين الأصيلِ والهَجينِ، ولذلك لامه وأغلظ في عتابه ليقول له سائلاً: كيفَ يُساويهم في المَنْزِلَةِ والنّوالِ وهمْ دونَهُ في القِيمة والمَقَالِ؟ وكيف يكون بينهم ومنهم وهو الصّوتُ وهمُ "الصّدى"؟

وليست سمة التناسب وحدها هي ما يبرّر تركيزنا على هذا البيت بعينه، بل ظاهرة أخرى تكادُ تخترق الشّعر العربي والإنساني بقديمه وحديثه، ألا وهي استعارة "الشّاعر الطّائر" وفي مقابلها صورة سلطان المجلس ناثر الحَبَّ، والأديبُ طائر يحطّ ويلقطُه من هُنا وهُناك. صورة اعتورها الشّعراءُ قبل المتنبّي وبعده باستعارات متقاربة. فها هو الشّاعر اليمنيّ محمد بن حمير الهمداني يقول[البسيط]:

مُيمِّمًا قَصْدَ أبوابِ المُلوكِ ولي...قَدْرٌ يُجَلُّ وحظٌّ عِنْدَهُمْ يَفِـــرُ

إِذَا الغَوِيرُ نَبَا بي زُرْتُ دُمْلُوةً...فالطّيرُ يسقُطُ حيثُ الحَبُّ ينتَثِرُ

وقريبٌ من هذه الصّورة يقول بشّار بن بُرد في والي البصرة في خلافة المنصور عُقبة بن سلم مُشيدًا بجزالة عطاياه[الخفيف]:

حَرَّمَ اللّهُ أنْ ترى كابنِ سَلـْـمٍ...عُقْبةِ الخَيْرِ مُطْعِمِ الفُقَـــراءِ

يسْقُطُ الطّيرُ حيثُ ينْتثِرُ الحَبـْ...بُ وتُغْشَى مَنَازِلُ الكُرَمــَـاءِ

غير أنّ المتنبّي وإن سار على سَمت القالب الاستعاري القديم، فإنّه وسّع من طاقة التّرميز والتّخييل، فزاغَ عن صورة الطّائر اللاّقط للحَبّ إلى الطّائر الصّائد من الجوارح، يصيد الفريسة الحيّة ولا يقتات من الجيف. وكأنّه بذلك يحاول إسْماء منزلة الشّاعر الطّائر من مجرّد فرخٍ داجنٍ لاقطٍ للحبّ، إلى كاسرٍ حُرٍّ متوحّشٍ يتأبّى عن التّرويض والتّدجين، بل شحنه بسمة الكبرياء والتّعالي وعزّة النّفس، فهو الطّائر الصّادح الذي يظلّ مستعليًا منفصلاً ولا يحطّ وسط العقبان والرّخم.

وداخل نفس الحيّز التّصوّري للشّاعر الطّائر، استطاع المتنبّي أيضًا أن يلعبَ على رمزيّة الألوان لا سيما ثنائيّة الأبيض والأسود، فصوّر لنا طائر الباز الأشهب (بياضٌ غالبٌ على قليل من السّواد) وهو يحطّ وسط أسراب الرّخم فينطمسُ بياضه ولم يعد يُرى وسط السّواد الغالب على الرّخم الحمّاء. فبين الشُّهْبَةِ التي هي بياضٌ مُشربٌ بأدنى سوادٍ والحَمْأةِ وهي السّوادُ الغالبُ على البياض، انطمست الألوان وتشابهت ولم يعد يُرى النّسرُ الأشهبُ وسط العقبان السّوداء المُدجّنة. تماهت الأشياء وضاعت الرؤية بضياع النّظر والتّمييز والكلُّ معقودٌ بما سبق من كلامٍ في أوّل القصيدة وهو استواء "الأنوار والظّلم".

هكذا شكّلت استعارة الطّائر مَحْمَلاً خصبًا اصطفى منه الشّعراء عديد المعاني مثل الإباء والانعتاق والتّسامي، فبعد ما يقارب عشرة قرون من الزّمان سيكتب الشّاعر الفرنسي "شارل بودلير" قصيدة "طائر القطرس" بنفس الأحياز التّصوريّة القائمة على ثنائيّة الشّاعر الطّائر. وبحسّ فنّي بديع اختار "بودلير" القطرس ملك السّماء الذي يقضي جلّ حياته مُحلّقا ولا يحطّ على اليابسة إلاّ نادرا ليمارس الحبّ. غير أنّه أحيانا قد يحطّ في المكان الخطأ فيقع على دفّة السّفن وعندها يقبض عليه البحارة، فيتسلّون بنتف ريشه وقتله مغالبةً للسّأم والملل.

وبين قطرس بودلير "ملك الغيوم"، وباز المتنبّي "الصّادح المحكيّ" تواشجات وتقاطعات كثيرة وإن تباعدا في الزمان والمكان، وقد يكون من أهمّ ما يجمع بين المثاليْن خاصّيتان يشترك فيها المتنبّي مع بودليير: الأولى هو فكرة الشاعر الطائر الممزّق بين الأرض والسّماء، بين حاجيات اليومي ومنشود العالم المثالي، والثانية هو إمكانيّة أن يحطّ الشّاعر الطّائر في المكان الخطأ فيصبح محلاّ للسّخرية والتّشنيع والإذلال مثلما حطّ القطرس على دفّة السّفن فعبث به البحاّرة وحطّ الباز وسط العقبان الدّاجنة فتلوّث بهم. فكأنّ الصّوت الخفيّ بين الشاعريْن يقول لنا وللشّعراء: أيّها الشّاعر، إذا رمت أن تعيش عظيما عزيز النّفس فلا تحطّ في المكان الخطأ.

بهذا البيت الواقع في نهاية القصيدة أصاب المتنبّي مقاتل الكلام، بلطف الخروج وذكاء التخلّص. وقد اعتبر القدامى أنّ من بين أسرار حذق صناعة الشّعر حسن خاتمة الكلام باعتبارها أبقى في السّمع، وألصق بالنّفس؛ لقرب العهد بها؛ فإن حسُنت حسن، وإن قبحت قبح، والأعمال بخواتيمها. ولعلّ آخرَ ما علق بالنّفس في هذه القصيدة صورتان أو حالتان: بازٌ يتأهّب للطّيران والرّحيل ليحطّ في أرضٍ أخرى (مصر) وقد ضاق بالمكان، وقولٌ يتلجلجُ بين المودّة والقسوة، ظاهرهُ كَلِمٌ وباطنه كَلْمٌ.

[1] ابن رشيق القيرواني. كتاب العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، باب العتاب. بيروت، دار الجيل، 1981، ص160.

[2] المرجع نفسه، ص 165.

[3] المرجع نفسه، ص 165.

[4] محمد بن أحمد بن محمد العميدي. الإبانة عن سرقات المتنبّي لفظا ومعنا. القاهرة، دار المعارف، سنة 1961، ص125.