تعدّ مجموعة جويس القصصية "أهالِي دَبْلِن" (1914) من الأعمال العالمية المهمة، فقد ساهم جيمس جويس في تطوير حَركةِ الحداثةِ في الأدب فِي مطلع القرن العشرين. وتتمحورُ معظم قصص "أهالي دبلن" حولَ سكّان المدينةِ العاجزينَ عن التّغيير – سَواء كانَ هذَا علَى صعيد شخصياتهم أو على صعيد مدينتهم. فالاثنانِ يرتبطانِ ببعضهمَا ارتباطاً وثيقاً – المكان والزّمان والشّخصيّة يتفاعلونَ في فضاء سرديّ متكامل يضيءُ بإشعاعاتٍ ترميزيّة مُتعددة. إذ يعبّر جويس عن إحباط وعجز الشّخصية عن طريقِ الإشارةِ إلى البيئةِ المُحيطة/المكان. ومثال ذلك وصفه لشخصية إيفلاين الّتي ((جلست عند النافذة تراقب المساء يغير على الطريق. رأسها منحني على ستائر النافذة، وفي خياشيمها عبق الكريتون المغبر. كانت مرهقة)) (جويس، 37). فالغبارُ واللّون الأسودُ والرّماديّ والبنّي كلّها تعبّر عن وهن الشّخصيّة، وهذا النّمط يتكرّر في جميعِ القصصِ الجويسيّة. نراهُ في قصّة "متأنقان" التي يبدأها بوصفِ "دبلن" وحُشود البشر فيها من بعيد، ثم تقتربُ الكامِيرا أكثرَ فأكثر من الشّخصيات الرّئيسيّة. ويتميّزُ هذا الوصف بالرّتابة المملّة المكرُورة: ((حط المساء الحار الشاحب من آب على المدينة...))، وأرسلَ ضوء المصابيحِ ((همهمة رتيبة، لا تتوقف في المساء الدافئ المغبر)) (جويس، 51). الـ ((همهمة الرتيبة)) تحاكي جملة ((عبق الكريتون المغبر)) في قصّة "إيفلاين" وكل هذه الصّفات تشيرُ إلى "الشّلل" الذي تعاني منهُ مدينة "دبلن".

المحاضرة والمناظرة، في تأسيس البلاغة العامة: تَنْبيهات - البشير النحلي

"وَلوْ قيل: هاتوا حَقِّقوا لم يُحقِّق"[1]

فاتحة:

أُخصِّص الفقرات التالية للنَّظر في قراءة محمد العمري للبلاغة العربية القديمة في كتابه «المحاضرة والمناظرة، في تأسيس البلاغة العامة». وسأسعى ما وسعني الجهد ألّا أنساق إلى التّأويل لاعتبارات تصوّريّة ومنهاجيّة ليس هذا مقام تفصيلها. [2] والفرض الأساسي الذي أنطلق منه وأنظر إلى مسائل الخطاب في ضوئه أن سيرورة الدّليل مفتوحةٌ وغير محدودة لكنها مراقبة بقواعد يضفي"عليها التّاريخ الثّقافي نوعا من الشرعيّة"،[3]مما يعني أن الخطابات والنّصوص إنْ كانت مفتوحة وقابلة لأن تُسعف القراء والمؤولين وتتيح لهم إمكانيات تأويلية غير متناهية فإنها – مع ذلك –تُقيّدهم وتفرض على قراءاتهم أن تراعي أنساقها وسياقاتها.

تزداد قيمة إيراد هذا الاحتراز إذا علم القارئ أن المسعى في الفقر القابلة لا يتعلّق بِفَحْص قراءة تنشغل بتأويل نصٍ ذي بنية منفتحة على نحو قصدي؛ بل يتعلّق بالنّظر في قراءة بلاغيٍّ حديث هو محمد العمري للبلاغة العربية القديمة بِقَصْدِ "مناجزة النّكوص والتّزييف المتناميين في مجال البحث البلاغي".[4]المتوقّع أنْ يحفظ خطاب محمد العمري الفرق بينه وبين خطابات البلاغيين القدامى الذين يلجأ للاستعانة بآرائهم وأن يتجنّب الإسقاط ويستعمل الضبط. إلا أنّ تَتبّع كلامه يُبيِّن أنّه ينزلق من قراءة أقوالهم إلى استعمالها، ويقع في تَخْليطٍ يُلْحِقُ قَوْلَهُ بِقَوْلِ مَنْ يُناجِزه؛ وهو ما لا يُمْكِن أنْ يكونَ"لصالح الطّالب الباحث"[5] وفقا للقصد المعلن عنه في تقديمه للقسم الأول من كتابه.

1. السياق:

ألّفَ محمد العمري"المحاضرة والمناظرة" ليناقش دعاوى رشيد يحياوي في كتابه "التّبالغ والتّبالغية" وردودَه على النّقد الّذي وجهه إليه. يقول إنّ دراسته:«مرصودة لشيء واحد، لولاه لم تكن، وهو محاولة بيان موقع البلاغة في هذا الكتاب، والتوتّر الذي أحدثه الجوارُ الذي وضعها الباحث فيه. وذلك بعد الذي لاحظتُه من تعامل المتلقين(من أدنى السلم إلى أعلاه) مع الكتاب على أنه كتاب في البلاغة، وكتاب في الدراسات الأدبية بالتبعية، وكتاب في النقد الأدبي بالسماع ومتابعة الأتباع في «حَلْب السِّباع!». نحاول رفع هذا اللبس لأن السكوتَ عليه يُحَوِّل الكتاب عن مغزاه، من جهة، ويهدد الجهود التي بُذلت، على مدى أربعة عقود، من أجل إعادة الاعتبار للبلاغة، بتنسيقها وتدليلها في حوار بين التراث العربي الغني تنوعا وعمقا، وبين المعطيات المنهاجية التي يتيحها البحث الحديث في الموضوع. نحن نحاور مشروعَ المؤلف كمغامرة علمية مشروعة ومحبذة ولا نُقَوِّمُه، وندافع عن حمى البلاغة ولن نُسْلِمها للمُتوهمين»؛[6] وهو يضع دراسته بين أعماله الموزّعة بين الكتابة الأكاديميّة الّتي يهيمن فيها الموضوع والمنهج والكتابة التّطبيقية الحوارية البيداغوجية الّتي تكون فيها الهيمنة للمتلقي[7] في منحى ثالث:«يدمج المنحيين السّابقين ويدعِّمهما كلا من جهته: يخوض في القضايا الابّستملوجية المؤسّسة للعلم عامّة، ولتخصّصه حصرا (أي البلاغة التي صارت إمبراطوريّة، واسترجعت صفة العلم الكلي لعلوم الإنسان واللسان)، ويخوض في المعرفة النّسقيّة الدّقيقة للبلاغة العربيّة(وهي تقتضي التّفكيك والتّركيب، وضبط المحيط).

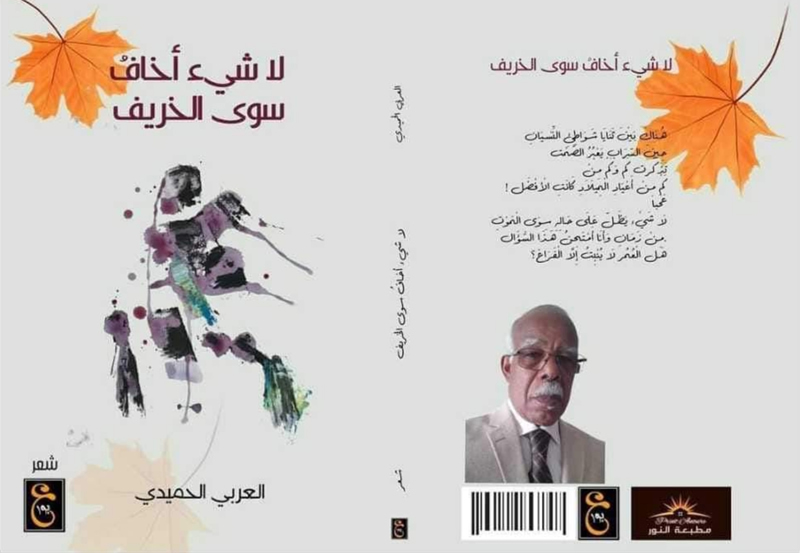

شعرية الذبول اللحظي “ لا شيء أخافُ سوى الخريف” للعربي الحميدي - أحمد الشيخاوي

بداية، لا بد من الإشادة بما راكمه، ولم يزل، الشاعر المغربي المجدِّد، العربي الحميدي، فهو صاحب مشروع شعري، يؤمن بثقافة المحو، أي جبّ السابق، وعيش هواجس المستقبل، بذاكرة حية، ترعى أدقّ التفاصيل، وتصون نثار الكامن، بوعي جمالي متوهِّج.

إنه شاعر البلاغة الجديدة، ما ننفكّ نستقي مثل هذا النزوع في جديده الذي يحاول جبّ كل ما هو قديم، ضمن حدود ما يمكن أن نصطلح عليه” نيوكلاسيكية النسخ”، أو بعث الكامن.

بتسليط الضوء على عتبة هذا المنجز الجديد، يتبيَّنُ حجم تغليف أسلوبية المغامرة الشعرية لدى الحميدي، ودائما على المنوال الذي يكرّس لمفاهيم بلاغية جديدة، تثري لغة الضاد، مثلما تخضّب وتخصِّب مدلولاتها.

فبوادر الاستثناء، ليس تنبت سوى في مِخيال الشخصية المتردّدة، أو الذات الشّكَّاكة القلقة، بمعزل عن الاضطراب بالطبع، أو الطّبعْ المرضي، الذي ليس هذا سياقه.

فالشّك” الشعري”، هنا، هو بمثابة النار الهادئة التي تُنْضج حمولات بلاغة التجاوز، وتتماهى مع عوالمها المغرقة في الوهم الذاتي، فينقل الذات، بالتالي من خندق العذابات والمكابدات، إلى ربيع الإبداع، المعطّل لصيرورة الزمن، والمجمِّل للعبور الحالم في كل الأمكنة.

الذات الشاعرة، من خلال هذه الأضمومة، تحصر خوفها في خريف العمر، وأشواط انقطاعه المذيَّلة بفَناء حتمي ومؤكد، وقد تمّ الاستهلالُ بما يفيدُ هذا، وفي ذلك مدعاة للتّمني، بل إنه أشبه بالتجديف الجواني، قصد خلق مخرج، أو منعطف إلى قناعة واهمة أيضا، بالتوحّد مع الموت كلغز وجودي كبير، ضاجّ بكل ما هو فلسفي وعميق.

يقول:

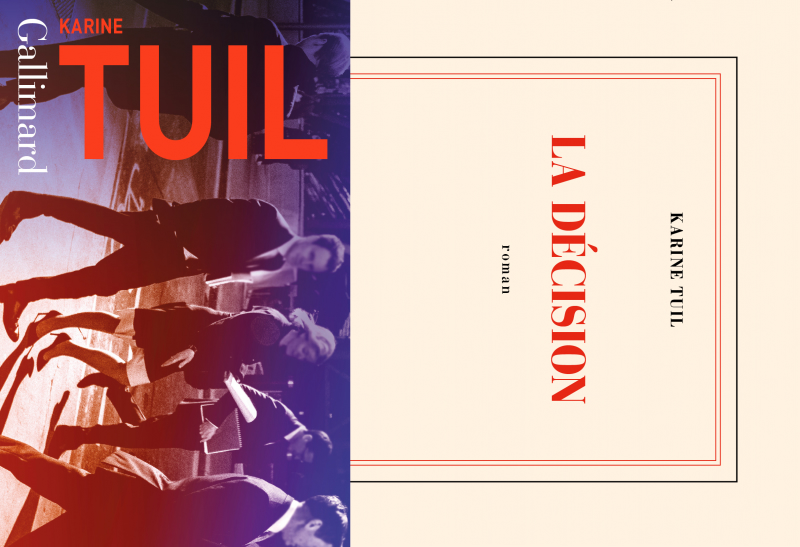

قراءة في رواية القرار للكاتبة الفرنسية كارين تويل - إعداد: فراس ميهوب

العنوان الأصلي للكتاب: LA DÉCISION

المؤلفة: كارين تويلKarine TUIL

اللغة: الفرنسية

الناشر: غاليمار- فرنسا

تاريخ النشر: ٢٠٢٢

عدد الصفحات: ٣٠٠

حظيت رواية "القرار" لكارين تويل، باهتمام كبير من نقاد الأدب في فرنسا، واحتلت مكانا متقدما في أغلب القوائم التي ضمَّت أفضل روايات العام المنصرم ٢٠٢٢.

تتمحور الرواية حول حياة قاضية فرنسية في محكمة الإرهاب في باريس، تدعى ألما رافيل في التاسعة والأربعين من عمرها، متزوجة ولديها ثلاثة أولاد، تدور أحداث الرواية في أشهر قليلة من عام ٢٠١٦، وهو العام الذي تلا تعرض فرنسا لهجمات إرهابية أصابت فريق صحيفة شارلي إيبدو، ومحيط ستاد دو فرانس، ومسرح الباتاكلان، وغيرها وخلَّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.

تعيش ألما أحداثا جسيمة على المستويين الشخصي والمهني، فعلاقتها بزوجها إيزرا هاليفي تتدهور حتى مشارف الطلاق، وضغوط العمل القاسية لا ترحم، تتصاعد عليها التهديدات من المتهمين وأقربائهم بل تتعرض لاعتداء جسدي من أحدهم.

تُسَردُ الرواية بضمير الأنا، والقارئ يرى الأحداث بعيني ألما، ما عدا محاضر التحقيق مع متهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية بعد عودتهم من سوريا، والتي تنتثر بين فصول الرواية.

المشهد الأول للرواية يعرض قضاة محكمة الإرهاب وهم يتابعون مشاهد القتل التي يصورها إرهابيو داعش بكاميرا معلقة على صدورهم.

تواجه ألما في حياتها الشخصية مشاكل جمة، تنحدر علاقتها مع زوجها إلى القطيعة العاطفية والجسدية، فإيزرا من عائلة يهودية شرقية، كان في البدء لا دينيا فقاطعته عائلته، ورفضت زواجه من امرأة مسيحية، كان كاتبا أدبيا ناجحا في بدء مسيرته، وحصل على جائزة غونكور ثم تراجع وسقط ضحية الإدمان على الكحول والعلاقات النسائية المتعددة.

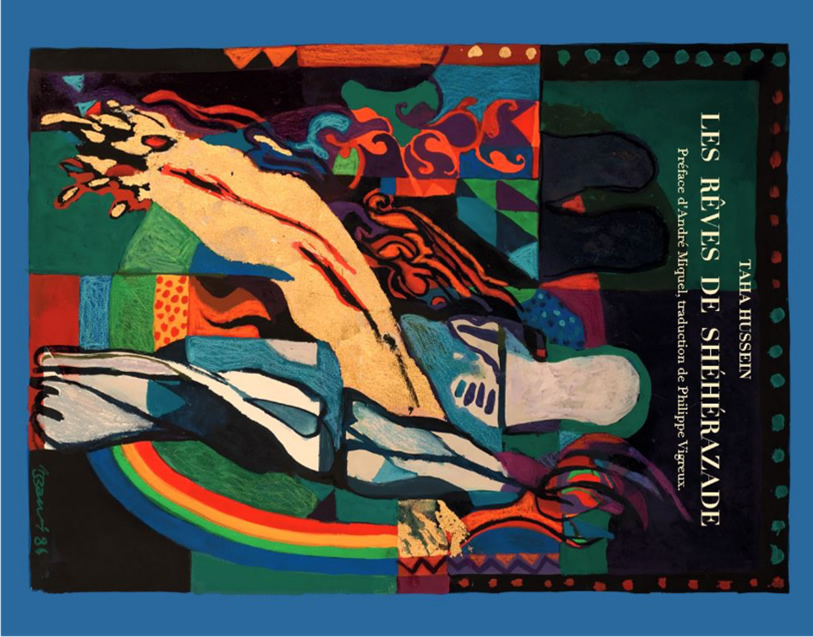

(احلام شهرزاد) لطه حسين بالفرنسية لأول مرة Les Rêves de Shéhérazade - د. حسين الهنداوي

لأكثر من عشرة قرون، وشهرزاد تغمرنا بقصصها الساحرة الواحدة بعد الاخرى مثيرة اعجابنا ودهشتنا احيانا وحتى تعاطفنا كما لو انها قريبة جدا منا، وكل هذا دون ان نعرف من يقف وراء تلك القصص ولا فصول القصة الكاملة لشهرزاد وما وراء شخصيتها الغامضة من عوالم واسرار، كما لو كان ينبغي انتظار عميد الادب العربي طه حسين ليزيل الستار عن كل ذلك ويجعلنا نستمتع بحكاياتها المليئة بالحيوية والحكم والاخبار والغرائب وهي تقصها على شهريار.

ورواية "أحلام شهرزاد" هي من أجمل أعمال هذا الأديب المصري الكبير، وهي تروي ضمنا قصة تلك المرأة الرائعة شهرزاد ومن خلالها قصص ألف ليلة وليلة، بصورة غير مسبوقة بفضل اللغة الراقية والأسلوب الشيق والمعلومات المستفيضة التي يسردها. ورواية "احلام شهرزاد"، التي لم تُترجم إلى الفرنسية مطلقًا من قبل، تكتسب في ترجمتها هذه الصادرة مؤخرا عن منشورات "اورينت" (Orients Éditions)، اهمية خاصة من خلال محاولتها ابراز الدور الحضاري لهذه الشخصية النسوية اللامعة. وفيما يقدم لنا المستشرق الفرنسي الراحل أندريه ميكيل André Miquel نصًا وداعيا رائعا كمقدمة لهذا الكتاب الجديد الذي قام بترجمته الى الفرنسية فيليب فيغرو، يضيف الرسام العراقي الكبير ضياء العزاوي جمالية خاصة عليه عبر خمسة عشر رسما وغلافا في غابة الروعة يبرز فيها صورة هذه الشخصية العالمية وعن احداث هذه الرواية المثيرة عموما.

وكتب طه حسين رواية "أحلام شهرزاد" في 1943 ونشرها لأول مرة في 1949، وتعد من أشهر مؤلفاته حتى أن البعض عدها أحد أفضل كتاباته وأهمها لغويًا، وقد لاقت منذ نشرها قبل نحو ثمانين سنة وحتى اليوم، ترحابًا واسعا في العالم العربي وخارجه. ومن الواضح ان طه حسين عمل في هذه الرواية على إعادة قراءة التراث وتقديمه في شكل روائي قصصي جديد ومبتكر وهذا نجده جليا في "أحلام شهرزاد" التي تعد بمثابة المحاولة الأولى من نوعها على الإطلاق، وقد تأثر بها عددٌ كبير فيما بعد.

وتتناول هذه الرواية قصة الملك شهريار التي تتوزع فصولها وموضوعاتها ما بين الحقيقة والخيال وبين الواقع والأحلام فيما تواصل ابنته شهرزاد، رواية الكثير من الأحداث المفعمة بالمشاعر والاثارة والشديدة التنوع في موضوعاتها والزاخرة بالتناقضات والمفارقات الى جانب المعلومات والتصورات، حيث تتقاطع فيها صور الظلم والطغيان مع صور نماذج انسانية جادة وأخرى هزلية.

نازك الملائكة رائدة الشعر العربي الحديث - د. حسين الهنداوي

الليلُ يسألُ مَن أنا

أنا سرُّهُ القلقُ العميقُ الأسودُ

أنا صمتُهُ المتمرِّدُ

قنّعتُ كنهي بالسكونْ

ولففتُ قلبي بالظنون ْ...

الريحُ تسألُ مَنْ أنا

أنا روحُهَا الحيرانُ أنكرني الزمانْ

أنا مثلها في لا مكان..

قصيدة "انا" هذه، التي كتبتها الشاعرة العراقية الراحلة نازك الملائكة في عام 1948 هي، في رأينا، النص المؤسس لولادة الشعر العربي الحديث. نعرف، ان قصيدتها "الكوليرا" التي سبقتها بعام واحد، هي ما اعتاد النقاد على اعتباره ذلك النص الأول. وهو اعتبار مشروع بلا شك انما من وجهة النظر الشكلية وحسب. اذ ان هيمنة الصوت الجماعي او العام في قصيدة "الكوليرا"، تسمح بموضعة قصيدة "انا" كمحطة انتقال فعلية اولى بين نمطي الشعر العمودي والحر، وهو ترتيب يسمح به واقع ان هذه القصيدة تبدو أنضج فكريا وفنيا من التي سبقتها فضلا عن تواري الذات الجماعية فيها امام الذات الفردية للشاعر، والحال في قصيدة "الكوليرا" عبرت نازك الملائكة عن مشاعرها الحزينة وأحاسيسها التضامنية تجاه مصر حين داهمها ذلك الوباء، ومن ابياتها:

في كلِّ مكانٍ جَسَدٌ يندُبُه محزونْ

لا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْ

هذا ما فعلتْ كفُّ الموتْ

الموتُ، الموتُ، الموتْ

تشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكبُ الموتْ،

في كل مكانٍ روحٌ تصرخُ في الظُلُماتْ..

وفي كلِّ مكانٍ يبكي صوتْ..

الأدب الدنمركي من الواقعية إلى النقد الاجتماعي - د. حسن العاصي

في الأدب الدنماركي، يُظهر الانتقال من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين اتجاهاً واضحاً هو التحول من الجمالية المنغلقة والمؤكدة دينياً إلى الواقعية اليومية الجديدة.

اجتمع الشعراء والكتاب الرمزيون في تسعينيات القرن التاسع عشر، في وقت قريب من تغيير "تارنيت" Taarnet 1893-1894 مع الشاعر "يوهانس يورجنسن" Johannes Jørgensen 1866-1956، ودافعوا عن شعر يرى الحياة في مجملها الصوفي وليس فقط في الأدب مجرد المظهر. لقد كان الواقع دائماً رمزاً لشيء آخر وأكثر مما يبدو. هذه النغمة الميتافيزيقية حيث تُرى الحياة في طبقة مزدوجة، هي ما تم التخلص منه في العقود الأولى من القرن الجديد، وكان حامل لواء الشعرية اليومية الجديدة هو يوهانس آخر، وهو "يوهانس ف. جنسن" 1873-1950 Johannes V. Jensen الذي نشر قصائده في عام 1906، والتي لا يمكن المبالغة في تقدير أهميتها بالنسبة للأدب الدنماركي بشكل عام والحداثة بشكل خاص.

باستخدام شكل النثر المستوحى من الشاعر الأمريكي "والت ويتمان" Walt Whitman 1819-1892، بشرت القصائد عام 1906 بثورة في الشكل، حيث كان الإلقاء وبناء الجملة أقرب إلى الكلام اليومي من الأشكال الإيقاعية المقفّاة بإحكام التي اعتاد المرء عليها حتى ذلك الوقت. ولكن لم يقتصر الأمر على الجانب الشكلي فقط، فقد تخلص يوهانس ف. جنسن من الرمزية، وحقق أيضاً نغمة جديدة إلى حد كبير، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال القصيدة الختامية في المجموعة بعنوان "كل يوم". هنا، من بين أمور أخرى، يمكنك قراءة السطور التالية:

"دعونا ندخل في الحياة اليومية دون خوف / نحن الذين ليس لدينا ما نكسبه/ دعونا نجعلها لعبة لاذعة / اجتماع صلاة صعب / للملونين من سكان المدينة المشهورين.

مرحلة الاختراق الشعبي

في نفس الوقت الذي حدث فيه تغيير النظام السياسي في الدنمرك عام 1901، حدث انقطاع في الرسم وتأسست مجموعة Fynboerneللفنانين التشكيليين الذين تأثروا بالرسام "كريستيان زهرتمان" Kristian Zahrtmann.

استنكار الجبروت والنضال لإحقاق العدالة الاجتماعية - مالكة عسال

1ـــ الممر الوضيء إلى محتوى النص

للمرة الثالثة تطل علينا المبدعة والروائية المغربية مليكة رتنان برواية من الحجم الكبير بعنوان ( مايا صدى الجبال )، وقد كان لي شرف الاطلاع على بعض أعمالها السابقة في الرواية، تحت عنوان (لبؤة حاحا) بقراءة متواضعة، في حين لم يسعفني الحظ ، لأُشرع نافذتي على الرواية الثانية ( محاسني والقبة)، التي ستبقى دينا معلقا على ذمتي حتى أؤديه.. فمالكة رتنان تشتغل تحت الظل، لا تحب البهرجة، ولا التسابق على الأضواء، ولا لقب أديبة؛ تراها في المحافل الأدبية تتربع على كرسيها في زاوية بهدوء تام، ورصانة ملفتة، تتابع بنظراتها الثاقبة فقرات التظاهرة الثقافية؛ سألتها ذات مرة ماهي الأوقات التي يأتيك فيها جموح الكتابة؟؟؟، فردت بكلمة واحدة مع ابتسامة أنيقة: في الليل، فأدركت أنها تعانق الظلام في صمت، وتشق جيوب جبته على كنوزها في عزلة تامة.. والرواية التي بين يدي هي المنجز الثالث من إبداع روائيتنا المغربية مليكة رتنان، شاءت أن تضع لها عنوانا مميزا ((ماياصدى الجبال)).. تمتد الرواية على 480 صفحة، صدرت في طبعتها الأولى عن مطابع النجاح الجديدة، ((شركة النشر والتوزيع المدارس)) سنة 2023..استهلتها بإهداء جميل إلى الأسرة، وبصفة خاصة الوالدين والأخ..

2ــ عناصر العتبة النصية والذوق الفني في الانتقاء

إذا تصفحنا الكتاب من حيث عتبته النصية، نجد أن الأديبة المغربية مليكة رتنان، لم تضع الأشياء عبثا أو على عواهنها، وإنما اختارت كل عنصر بعناية فائقة، من حيث لون الغلاف، والعنوان، واللوحة، حيث رفل الكتاب في حلة مبهرة، تجذب مهجة القارئ من أول نظرة ..

ـــ الغلاف إطار ورقي يضم المحتوى

لقد اختارت المبدعة اللون الأبيض، ونحن نعرف ما للون الأبيض من مزايا متعددة، تختلف دلالاتها ومعانيها، فهو رمز للراحة النفسية، لذا يُختار لباساً للعروس، ويعد تعبيرا عن النظافة، فيرتديه الأساتذة وزراتٍ بيضاءَ في المدارس، والأطباء في المستشفيات، وتُطلى به جدران المرافق الصحية، ويستعمل كأفرشة وأغطية للمرضى في المصحات، نظرا لما يخلقه من اطمئنان في النفوس، وأمل جديد في الاستشفاء.. ويستخدم اللون الأبيض في الأماكن الضيقة، لإعطائها امتدادات جديدة توحي بالاتساع.. وهناك من يفضل اللون الأبيض على سائر الألوان الأخرى، فيستعمله في أفرشته وطلاء بيته ولباسه باعتباره عنوانَ السلام والهدوء، والبراءة وصفاء النفس، والمرونة والليونة في التعامل مع الآخرين بلطف؛ كما يُعتبر اللون الأبيض لوناً روحانياً، يبعث في النفوس الانسجام والطمأنينة وفقاً لمعتقدات الدين الإسلامي، لذا كان الكفن باللون الأبيض، ويوضح لنا ذلك بعمق، توجه المسلمون إلى المسجد أيام الجمعة والأعياد بألبسة تقليدية بيضاء.. ومن وجهة أخرى نلاحظ أن البشرة البيضاء، تعطي نضارة جمالية للعيون السوداء، والشعر الأسود ...