آخر مقالات الفلسفة والتربية

المزيد

فلسفـة و تربية

كانت الأسئلة ولا تزال مفاتيح لتبديد حيرة الإنسان إزاء ذاته والموجودات من حوله. كلما استوقفه غموض أو غرابة، إلا وتوسل بتلك العملية الفطرية التي حقق بفضلها قفزات علمية وحضارية هائلة. بل ليس من المبالغة القول بأن أي حدث تاريخي أو علمي أو حتى مأساوي لم يخلُ من سؤال أو أسئلة سبقته، وحفزت البشرية للبحث عن أجوبة.

نتساءل عن كل شيء في حياتنا اليومية، لكن تكمن المشكلة في عدم امتلاكنا المسبق لصيغة تحدد الأسئلة التي يجب طرحها، وتلك التي ينبغي تنحيتها. وحتى يكون السؤال في محله فالمرء بحاجة إلى ما يشبه الموهبة التي يمكن أن يتعلمها؛ كأن النجابة تتوقف على طرح السؤال الجيد الذي يتناسب مع السياق، أي مع البيئة العامة التي توفر للسائل والمتلقي فهما أفضل للتوقعات. لذا تضعنا كتب اللغة والأدب أمام آلاف الوضعيات التي تختبر مقدرتنا على تفكيك الغامض والمبهم والمدهش، بنحت مثير عقلي واضح، يتوقف عليه حدوث استجابة ملائمة، وذلك هو السؤال!

ضمن حكايات وأخبار متفرقة، يحيل ظاهرها على الطرفة والإمتاع، ينبه ابن الجوزي قارئ كتابه (أخبار الأذكياء) إلى ثلاثة أغراض ينشد تحقيقها وهي:

- معرفة أقدارهم (الأذكياء) بذكر أحوالهم.

- تلقيح ألباب السامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيل تلك المرتبة.

- تأديب المعجب برأيه إذا سمع أخبار من يعسر عليه لَحاقه.

وبين المعرفة والتلقيح والتأديب يتشكل فن السؤال باعتباره مرآة النجابة، ومظهرا أساسيا يكشف عن قوة الفطنة، وقوة جوهرية العقول:

" قال رجل لهشام بن عمرو القرَظي: كم تعُدّ؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأكثر، قال: لم أرد هذا، قال: فما أردتَ؟ قال: كم تعدّ من السن؟ قال: اثنتين وثلاثين سِنّة، ستة عشر من أعلى وستة عشر من أسفل، قال: لم أرد هذا، قال: فما أردتَ؟ قال: كم لك من السنين؟ قال: مالي منها شيء، كلها لله عز وجل، قال: فما سنك؟ قال: عظم، قال: فابنُ كم أنت؟ قال: ابن اثنين، أب وأم، قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى عليّ شيء لقتلني، قال: فكيف أقول؟ قال: قل: كم مضى من عمرك؟".

تفتح الأسئلة إذن خيارات التعلم للانتقال بالفرد من وضع التلقي السلبي إلى وضع التعلم النشط والحيوي والمتكامل. لا غرو إذن أن تشكل الأسئلة جوهر العملية التعليمية في فضائنا المدرسي، إذ لا يتصور في الأذهان تدريس خال من طرح الأسئلة، خاصة في ظل المقاربات الحديثة التي تبدي وعيا أكبر بضرورة التمحور حول المتعلم وتلبية احتياجاته.

إن كتاب جان جاك روسو، الذي ولد في 28 يونيو 1712 في جنيف وتوفي في 2 يوليو 1778 في إرمينونفيل، "إميل" أو "في التعليم" هو عبارة عن نصف أطروحة ونصف رواية تحكي قصة حياة رجل خيالي يدعى إميل. في هذا الكتاب، يتتبع روسو مسار تطور إميل والتعليم الذي تلقاه، وهو تعليم مصمم ليخلق فيه كل فضائل "الشخص الطبيعي" المثالي لروسو، والذي لم يفسده المجتمع الحديث. وفقًا لروسو، لا يمكن رعاية الخير الطبيعي للإنسان والحفاظ عليه إلا وفقًا لهذا النموذج التوجيهي للغاية للتعليم، ويذكر روسو أن هدفه في إميل هو تحديد الخطوط العريضة لهذا النموذج - وهو نموذج يختلف بشكل حاد عن جميع الأشكال المقبولة من التعليم. يقترح نظام روسو التعليمي تفاصيل طرق تدريس محددة لكل مرحلة من مراحل الحياة، وطريقة تعليمية تتوافق مع الخصائص الخاصة لتلك المرحلة من التطور البشري. وبناء على ذلك، تم تقسيم إميل إلى خمسة كتب، كل منها يتوافق مع مرحلة من مراحل النمو. يصف الكتابان الأول والثاني عصر الطبيعة حتى سن الثانية عشرة؛ يصف الكتابان الثالث والرابع المراحل الانتقالية للمراهقة؛ ويصف الكتاب الخامس عصر الحكمة، الذي يتوافق تقريبًا مع الأعمار من عشرين إلى خمسة وعشرين عامًا. يدعي روسو أن هذه المرحلة يتبعها عصر السعادة، وهي المرحلة الأخيرة من التطور، والتي لم يتناولها في إميل. في الكتابين الأول والثاني، يصر روسو على أن الأطفال الصغار في عصر الطبيعة يجب أن يركزوا على الجانب الجسدي لتعليمهم. مثل الحيوانات الصغيرة، يجب تحريرهم من القماط الضيق، وإرضاعهم من أمهاتهم، والسماح لهم باللعب في الخارج، وبالتالي تنمية الحواس الجسدية التي ستكون أهم الأدوات في اكتسابهم للمعرفة. لاحقًا، عندما يقتربون من سن البلوغ، يجب تعليمهم حرفة يدوية، مثل النجارة، والسماح لهم بالتطور فيها، مما يزيد من قدراتهم البدنية والتنسيق بين اليد والعقل. ويواصل روسو القول إنه عندما يدخل إميل سنوات مراهقته، عليه أن يبدأ التعليم الرسمي. ومع ذلك، فإن التعليم الذي يقترحه روسو يتضمن العمل فقط مع مدرس خاص ودراسة وقراءة فقط ما يثير فضوله، فقط ما هو "مفيد" أو "ممتع". يوضح روسو أنه بهذه الطريقة سوف يقوم إميل بتثقيف نفسه بشكل أساسي وسيكون متحمسًا للتعلم. سوف يغذي حبه لكل الأشياء الجميلة ويتعلم ألا يقمع انجذابه الطبيعي نحوها. يقول روسو أن فترة المراهقة المبكرة هي أفضل وقت لبدء مثل هذه الدراسة، لأنه بعد البلوغ يكتمل نمو الشاب جسديًا ولكنه لا يزال غير فاسد بسبب عواطف السنوات اللاحقة. إنه قادر على تطوير قدراته العقلية، تحت إشراف معلم يحرص على ملاحظة الخصائص الشخصية لطالبه ويقترح المواد الدراسية وفقًا لطبيعته الفردية.

" الحكايات تُحَف الجنة." مالك بن دينار

مثلما يقف الشعب باعتزاز على الأرض التي حررها بدماء أسلافه وبطولاتهم، فإنه يستلهم كيانه وهويته، ومُثُله وقيمه من ثقافته الشعبية التي تشكلت على مدار أزمان غابرة، لتصبح ذخيرته الحية، وعملته الحقيقية المتداولة في حاضره وغده.

ولأن الحكاية الشعبية جزء أصيل من تلك الثقافة، ووسيلة كل شعب لحفظ ذاكرته وخياله المشترك، فإنها لقيت عناية كبيرة لما تعكسه من تجارب حياتية، وأحلام ومخاوف، وآمال تلتمس التعويض في عالم مثالي. كذلك كانت الحكاية الشعبية حتى وقت قريب، قبل أن تداهمها التكنولوجيا بترسانة هائلة من وسائل الترفيه والتسلية، وتنزع عن الجدّات ثياب الحكواتي!

إن وظيفة حفظ التاريخ والذاكرة لا تمنع الحكاية الشعبية من أن تظل إنتاجا حيا ومتواصلا، ينسج من خلالها العقل البشري عالما مثاليا يطمح لتجسيده في واقعه، ويستدرك من خلاله نقائص المجتمع وخطاياه. تلك الاستمرارية رهينة إلى حد كبير باستثمارها كمدخل بيداغوجي، واعتمادها أداة ناجعة للتعلم، وتمرير القيم الأخلاقية، وتأسيس جمالية الحكي داخل فضاء تعلمي تفاعلي.

لهذا الفن القديم خصائصه ومرتكزاته التي تميزه عن سائر الأجناس الأدبية؛ حيث تتمتع الحكاية الشعبية ببساطة البناء والأسلوب، وبلغة خاصة ومتميزة تحقق الإيحاء والإثارة الفنية المطلوبة. للحبكة فيها دلائل نفسية وقيمية يصل دويها إلى أعماق المستمع. متحررة من خصوصيات الزمان والمكان والشخوص، مما أتاح لبنائها وتركيبها أن يكتسب سمات العالمية. هكذا تنقلت حكاية "سندريلا" من خلال ثلاثمئة وخمسة وأربعين نصا مختلفا، عبر رقعة تمتد بين روسيا وإيرلندا، فهي في إيطاليا "سينيرنتولا"، وفي فرنسا" سندريلون"، وفي ألمانيا" اشينبويل"، وفي المجر "بوبلوث"، وفي روسيا" جيرنوشكا"، بينما يرقى تاريخها في الصين إلى ما قبل سنة 800 ميلادية تحت اسم" يه هسين"، قبل أن تأخذ في الشرق لقب "ست الحسن".

تقوم الحكاية الشعبية على سرد مباشر يروم الإقناع والتأثير، ويتخذ من المغامرات الخيالية والأحداث الغريبة موضوعا له. وقد تكون الأحداث حقيقية، غير أنها مُزجت بآمال الناس وأحلامهم وخلاصات تجاربهم، فحررتها من صلتها المباشرة بالواقع لتعتمد على الخوارق والعجائب، وتضفي على الطبيعة الإنسانية المتشابهة في كل مكان وزمان، أزياء محلية متنوعة. ولذلك التشابه العالمي تفسيراته، من بينها الترجمة، والنشاط التجاري بين البلدان، بالإضافة إلى تحركات الجموع البشرية الموسومة بالهجرة.

مقدمة :

يعتبر كارل يونغ (1875 - 1961) مؤسس علم النفس التحليلي و واحدا من أهم رواد مجاله. أسس ما يسمى اليوم ب "علم النفس اليونغي" و الذي يختلف عن غيره من فروع علم النفس بعدة مميزات، من ضمنها بعض المفاهيم الجديدة التي صاغها و عرفها من خلال كتبه، إضافة إلى نظرياته التي باتت جزءا لا يتجزأ من الأدبيات العلمية المتعلقة بعلم النفس.

يركز علم النفسي اليونغي على الطفولة كونها فترة جد مهمة للنمو النفسي لدى الفرد، إذ أنها الفترة التي تتشكل فيها الأنماط الأولية و يكتشف الطفل ذاته ويبني تكامله النفسي و العاطفي خلالها. و في نفس السياق، فإن أدب الأطفال شكل من أشكال الفنون التي تقوي اتصال الفرد بالعالم حوله و تصقل إنسانيته و حسه الفني لتجعل منه كائنا حساسا ينتمي إلى مدرسة الرومانسية و تعلمه كيفية التواصل مع أحاسيسه الأكثر تعقيدا. فكيف يؤثر أدب الأطفال في نموهم السيكولوجي و كيف له أن يساهم في تكوين شخصيتهم؟

أدب الأطفال كوسيلة للتربية و التعليم :

إلى جانب سبل التعليم التقليدية التي تعتمدها معظم المدارس الحكومية في العالم، شهد المجال التربوي ظهور أساليب جديدة تهدف إلى جعل عملية التعلم أكثر متعة بالنسبة للطفل. من بين هذه الأساليب نجد القصة المصورة التي تمكن المعلم من تحقيق أهداف دراسية عديدة من خلال نشاط واحد، إذ أن القصة المصورة تساعد الطفل على تعلم القراءة والتعود عليها، و تلقنه الأخلاق و القيم الحسنة، كما تمده بالمعرفة الثقافية و العلمية.

من الطبيعي جدا أن يجد الطفل ذاته من خلال التعرف عليها في شخصيات خيالية معينة و أن يتعاطف معها و مع قضاياها؛ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة الطفل على رصد الأنماط الأولية (Archetypes) التي تحتوي عليها معظم الكتب و الروايات، سواء أ كانت للصغار أم للبالغين. تعتبر هاته الأنماط الأولية لدى كارل يونغ إمكانات فطرية يتم التعبير عنها في السلوك والتجارب البشرية و تعززها التجارب الفردية والثقافية[1]. انطلاقا من ملاحظة هذه الأنماط و رصدها من خلال التفاعلات الاجتماعية التي تحدث خلال فترة الطفولة، يتمكن الطفل من بناء نظرة أولية على المجتمع و فهم مكامن النفس البشرية المعقدة بطبيعتها. إضافة إلى الملاحظة التي تعد أداة من أدوات التعلم، فإن القراءة وما تقدمه من رصيد معرفي للأطفال كما للبالغين تغنيهم علما و اطلاعا على اﻷنماط اليونغية التي تؤطر تفاعلاتهم الاجتماعية خلال حياتهم البالغة. يعد أدب الأطفال بمثابة وسيلة لدمقرطة القيم و الروح الأخلاقية، وذلك بفضل العنصر القيمي الذي يزخر به هذا الصنف الأدبي، إذ يقدم الكاتب عادة شخصيات خيالية عديدة منها الخَيِّرُ و منها الشرير، كما ينشر من خلال اللغة و جماليتها حب الجمال و تفضيله، و يقدم دروسا حياتية للقارئ عبر حبكة أدبية مميزة من شأنها أن تنمي الحس الإبداعي لدى الطفل. ثم إن تشجيع الأطفال على القراءة يدفعهم إلى التعود على هذا النشاط التعلمي، مما يجعل مسارهم الدراسي حافلا بالنجاح و التميز الأكاديمي، و يغرس حس الفضول وحب المعرفة فيهم منذ الطفولة ليعودهم على ما فيه نفع لهم.

قبل أن يوجد المخرج كانت النصوص المسرحية تحمل في طياتها إرشادات وتوجيهات، تحدد شكل العرض وصياغته المشهدية. وبتتبع تاريخ العرض المسرحي في كل الحضارات، أمكن رصد التشكلات الأولى لدور المخرج باعتباره مسؤولا عن الولادة الثانية للنص، من خلال تنظيم مكوناته من أداء، وديكور، وموسيقى، وأضواء.

في القرون الوسطى كان ترتيب المناظر والحيل المسرحية، كما يصفها أرسطو في كتابه (فن الشعر) يقع على عاتق مدير اللعبة Meneur de jeu، وهي المهمة التي قد يتولاها الممثل الأول في الفرقة أو حتى مصمم الديكور. لكن في نهاية القرن التاسع عشر سيترافق ظهور الإخراج، كمكون أساسي في العملية المسرحية، مع ميلاد السينما، والتغيير الهائل الذي أحدثته في تركيبة الجمهور وأذواقه. وسعى منذ ظهوره إلى التجريب والبحث عن صيغ وجماليات متنوعة. لكنه خلال رحلته المديدة التي يُرجعها العلماء إلى زمن الفراعنة، لم يلتفت لجمهور الصغار إلا قبل مئة عام أو يزيد قليلا.

من المعلوم أن مسرح الطفل نشأ في سياق البحث عن طرائق تربوية جديدة لتربية وإرشاد الأطفال. وبفضل المنجز الذي حققته الأبحاث في ميادين علم النفس، برزت سمات وخصائص نمائية لمرحلة الطفولة، شجعت على توظيف المحاكاة الفطرية التي يتمتع بها الطفل منذ سنواته الأولى، ضمن إطارها الفني، عبر ثلاث محاور: التمثيل للطفل، والتمثيل مع الطفل، ثم الطفل يمثل بمفرده. هكذا نشأت بوادر الكتابة المسرحية للطفل، وتقريب مكونات العرض المسرحي من عالم الطفولة الفريد، ومن بينها الإخراج بطبيعة الحال.

إن تطوير الذوق الفني والجمالي للطفل، وبناء ثقته بنفسه، وتغيير توجهاته الفكرية والثقافية والاجتماعية لهي أهداف يلتئم حولها كاتب النص ومخرجه. بمعنى أن العرض المسرحي الذي يؤديه الطفل ويشاهده، ليس فقط وسيلة تربوية لغرس القيم، وتوجيه السلوك وجهة محمودة، وإنما هو أيضا اندماج مع عالم مواز لحياته اليومية؛ أعني عالم المسرح بتقنياته المختلفة، من اكسسوار وماكياج وإضاءة ومؤثرات صوتية. وهو الاندماج الذي يحتم العناية بالعملية الإخراجية، والتعرف على أسسها وقواعدها التي تسهم في إعداد الممثل الصغير.

يلج الطفل عالم المسرح متوسلا بميله الفطري إلى المحاكاة. تلك المهارة المتجذرة في طبيعته الإنسانية والتي تعتمد على الصوت والجسد في تقليد الآخرين، واكتساب المعارف الأولية، بالإضافة إلى التأثر بما يجري في محيطه. وهي في الوقت نفسه إحدى خواص الفن المسرحي، متى أحسن المدرس أو المنشط تحفيز أداء الطفل، وإعداده لتجربة متنوعة تعتمد الاستخدام الكامل لإمكاناته.

ليس الهدف بالضرورة خلق ممثل محترف، إذ يؤمن الطفل في النهاية بأن الأداء المسرحي هو لعبة للتنفيس عن توتره، وتنظيم انفعالاته، ومعالجة بعض مشاكله النفسية كالخجل وعيوب النطق. لكن ما الذي يمنع من الارتقاء بما يجري داخل الفصل الدراسي، أو في دور الشباب ومراكز الطفولة، إلى ممارسة واعية وممتدة، تتحرر من البساطة والتلقائية المعهودة لتربية الممثل الصغير؟

قدم المسرحي الروسي قسطنطين ستانيسلافسكي منهجا وطريقة في تدريب الممثل، تهتم بتفجير ملكات المخيلة والإبداع. وهو يؤمن بأن الممثل الذي يستشعر الموقف الوهمي، لن يجد صعوبة في التجسيد وإظهار العواطف والانفعالات الملائمة. وتعتمد طريقته على استرخاء الجسم والصوت، وتركيز الانتباه، وتحفيز الخيال دون فرض قواعد أو نماذج مسبقة.

يرتكز إذن تدريب الممثل وفق أسلوب ستانيسلافسكي على:

- الاسترخاء: وذلك من خلال تمارين يتم تنفيذها مع كل جزء من أجزاء الجسم على حدة، وتهدف لتقليل التوتر، والسيطرة التامة على الصوت والجسد. ويمكن تشبيه الاسترخاء هنا بعملية ضبط الآلة الموسيقية قبل العزف.

- التركيز: ويتضمن اختيار الممثل لموضوع أو مشكلة محددة للتدرب عليها. ويخدم التركيز هنا عدة جوانب من بينها: عزل الممثل عن التشويش الخارجي، وتحرير العقل ليتمكن من خلق المشهد المتخيل، ثم العيش في الجو التمثيلي كأنه حقيقة واقعية" مثلا التدريب على حمل كوب من الشاي، حيث يستعين الطفل بكوب حقيقي، ثم يحاول أن يستعيد تلك الخبرة مع كوب خيالي، مستحضرا وزنه وملمسه والسخونة التي يسببها".

تبدأ علاقة الطفل بالقصة والحكاية مستمعا ثم قارئا؛ لكن المسرح بإمكاناته الهائلة ينقله إلى عالم جديد قوامه التمثيل والفرجة، والمزج بين التعبيرات المتعددة على الخشبة. وهو انتقال يتطلب بالأساس اهتماما بالسمات النفسية التي تُمهّد لعلاقته بالمسرح؛ حيث إن الطفل يولد فنانا، يقول بابلو بيكاسو، لكن المشكل هي كيف نحتفظ بهذا الفنان بينما يكبر.

غير خفي إذن أن مسرح الطفل تتحكم في إنتاجه اعتبارات تربوية وفنية، متسقة بطبيعة الحال مع النمو النفسي والإدراكي والمعرفي للطفل. وهذا يعني أن إعداد عمل مسرحي ينطلق من استيعاب للخصائص السيكولوجية للطفل والمراهق؛ لأن عدم الاهتمام يؤدي في النهاية إلى تقديم عروض مسرحية ضعيفة أو مربكة لقدراته الذهنية. وبالنظر إلى عدد السنوات التي يقضيها الطفل في حضن المدرسة الابتدائية، يمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين:

- مرحلة الخيال الحر والمطلق، حيث يتطلع الطفل في الفترة ما بين 6 إلى 9 سنوات إلى عوالم خيالية، تستوعب رغبته في المتعة والانطلاق خارج حدود واقعه اليومي. لذا يُظهر ميلا شديدا لقصص الحوريات والعمالقة والأقزام، وللحكايات المستلهمة من التراث الشعبي.

- مرحلة البطولة والمغامرة والخيال الواقعي، وهي الممتدة إلى سن 12 سنة، حيث يبدأ تحرر الطفل تدريجيا من عالم الخيال، ليصير تفكيره أكثر نضجا واستعدادا لإظهار الشجاعة والمسؤولية. وخلال هذه المرحلة تستهويه قصص المغامرة التي تعتمد التفكير والتوقع، وتجعل من شخصية البطل قالبا ملائما لتمرير القيم والمواقف، وتأكيد ارتباطه بالقضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة.

تحدد تلك الخصائص وجهة المدرس أو المنشط في اختيار النص المسرحي الذي يتناسب مع إدراك الطفل واحتياجاته. نص ينبغي أن يتحقق فيه قدر من التبسيط، ووضوح العلاقات بين شخصياته، وبناء درامي تتنامى داخله الأحداث بشكل تسلسلي لا يعتمد القفزات المفاجئة.

بالنظر إلى الصعوبات التي تكتنف الكتابة المسرحية للطفل في العالم العربي، فإن المدرس أو المنشط يجد نفسه أمام خيارين: إما إيجاد نص ملائم، أو بذل جهد إضافي يتمثل في مسرحة نص أدبي " قصة، حكاية، شعر..." مع متطلبات البناء المسرحي. وفي كلتا الحالتين لابد من مراعاة بعض القواعد التي تجعل النص ملائما لنفسية الطفل وقدراته.

تشير البيداغوجيا التلقينية إلى تربية وتلقين المتعلمين مجموعة من المعارف والعلوم والفنون والقيم والمعلومات في سياق ضبطهم إياها، حيث تجعل من ضبط محتوى ومضامين المعرفة الغاية الأسمى من كل تعليم، حيث يركز الأستاذ المدرس على الجانب/البعد المعرفي في المتعلم ويقصي الجوانب الأخرى، ومن هنا تنطلق البيداغوجيا التلقينية أو كما عرفت في الأدبيات التربوية ببيداغوجيا المضامين أو المحتوى، وهي بالمناسبة بيداغوجيا تقليدية تلقينية، لأنها تنطلق من مسلمة/فرضية أساسية وهي أن عقل التلميذ صفحة بيضاء ومن ثم وجب ملؤه وشحذه بكمية من المعارف والعلوم الجاهزة، بدون مراعاة لتمثلاته الشخصية التي يكتسيها من المحيط الإجتماعي الذي يندرج منه، ومن ثم فهي تؤكد على قيمة وأهمية التلقين على حساب الإبداع، وذلك من خلال محاكاة المتعلم لسلطة النموذج السلوكي والتشبع بالعديد من القيم والمعايير والسنن والأعراف السائدة، بدون فحصها وتمحيصها لهذا يتم نعتها بالمقاربة التلقينية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه توجد العديد من الممارسات المهنية لبعض المدرسين -في جميع المواد التعليمية- لازالت تركز لنا على الجانب المعرفي والفكري للمتعلم، ويتم التركيز بالخصوص على المضامين والمحتويات المعرفية، وكأن رهان تدريس الفلسفة بالثانوي التأهيلي هو شحذ ذهن المتعلم بمنظومة من المعارف والأفكار والنظريات والمقاربات الفلسفية -التي أصبحت متجاوزة وتعرضت للكثير من النقود- فيركز الأستاذ /المدرس على سيرورتي إفهام تصور الفيلسوف وتذكير المتعلمين بحفظه وضبطه جيداً، من أجل استرجاعه أثناء المراقبة المستمرة أو الامتحان النهائي، وهكذا يتم ضمان نقطة كاملة في مادة الفلسفة وغيرها من المواد.

ما نلحظه هنا هو أن ما يميز المقاربة التلقينية هو أنها مقاربة تقليدية تركز على أسلوبي التلقين والاجترار والتكرار والاسترجاع، كما تركز على ملكة الذاكرة، بدل ملكة الفهم والإدراك والعقل، كما أن ما يميزها هو رفضها لكل إبداع وخلق وابتكار وتجديد وبحث ...

فماذا سننتظر من مادة الفلسفة في ضوء هذه البيداغوجيا التلقينية؟ سوى أن تتحول هذه المادة الفكرية والنقدية والإبداعية والتساؤلية إلى منظومة من الأفكار والتصورات والآراء والمنظورات الفلسفية الغارقة في التجريد والغموض، والتي يكررها المتعلمون كالببغاوات، فتجدهم يكررون قولة أو كوجيطو رونيه ديكارت الشهير: "أنا أفكر، إذن أنا موجود"، دون إدراك عمقها الفكري والفلسفي، بل وكيف أسست للفلسفة الحديثة، وركن الحداثة، وأن هذه المقولة ما هي سوى صَدَى وَرَدُّ فِعْلٍ للثّوْرَةِ الكُوبِّيرْنِيكِيّةِ الشهيرة لسنة 1543م.

وما يهمنا هنا في حقيقة الأمر هو سعي الأستاذ /المدرس الحثيث إلى تلقين المتعلمين المنظومة المعرفية المثقلة التي تنتمي لتاريخ الفلسفة الضخم، وهي معارف ترنسندنتالية بمعناها المتعالي والعاجي، لم يساهم المتعلم في تكوينها وتكونها نتيجة هذه البيداغوجيا التي تعتمد التلقين.

هكذا يعتمد تعريف التلقين على تلك العقيدة المرتبطة به، أو المذهب الذي يتمّ تعليمه. لهذا تهدف البيداغوجيا الحقيقية إلى تكوين أفراد مسؤولين وواعين يفكرون بأنفسهم لأنفسهم مهما حدث ويحترمون الآخرين. بالنسبة إلى أوليفيي روبول، " فإن أي تعليم ينحرف عن هذه الأهداف هو "تعليم مضاد". ويضيف أن المدرس يواجه دائمًا خطر التأثير على طلابه إما لأنه ينخرط في الدعاية أو، على العكس من ذلك، لأنه يُشْعِرُهُمْ بالمَلَلِ من تَعْلِيمِهِم. " [1].

ولهذا نلحظ العديد من المتعلمين الذين يخلق لديهم هذا الأسلوب التلقيني العقيم في التدريس، الملل والرتابة والضَّجَرِ، لهذا تجدهم يعبرون عن تذمرهم وسوء فهمهم للمعارف الفلسفية بل وكيفية تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع.

الدرجات الفخرية هي الاعتراف المرموق في التعليم العالي، مخصصة للأفراد البارزين ذوي السمعة الوطنية أو الدولية. عادةً ما يكون المتلقون هم كبار العلماء والمكتشفين والمخترعين والمؤلفين والفنانين والموسيقيين ورجال الأعمال والناشطين الاجتماعيين والقادة في السياسة أو الحكومة. في بعض الأحيان، يتم منح الدرجات الفخرية للأشخاص الذين قدموا خدمة مدى الحياة للجامعة من خلال عضوية مجلس الإدارة، أو العمل التطوعي، أو المساهمات المالية الكبيرة. وهي معروفة أيضاً بالعبارات اللاتينية Honoris Causa الدرجة عادة ما تكون درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير بصورة أقل شيوعاً.

إذن الدكتوراه الفخرية هي درجة اسمية تكريمية وتشريفية، وليست مرتبة علمية أو أكاديمية، ولا تحمل معها أي مؤهل أكاديمي رسمي. على هذا النحو، من المتوقع دائماً أن يتم إدراج هذه الدرجات العلمية في السيرة الذاتية للفرد كجائزة، وليس في قسم التعليم. وفيما يتعلق باستخدام هذا اللقب التشريفي، فإن سياسات مؤسسات التعليم العالي تطلب بشكل عام من الحاصلين عليه "الامتناع عن اعتماد اللقب المضلل" وأن الحاصل على الدكتوراه الفخرية يجب أن يقيد استخدام لقب "الدكتور" قبل اسمهم حصراً مع مؤسسة التعليم العالي المعنية وليس خارجها.

تسلط شهادات الدكتوراه الفخرية الضوء على أسئلة غير مريحة، ولكنها مهمة حول غرض الجامعة ودورها في تعزيز البحث العلمي، وفي المجتمع الأوسع. اتُهمت بعض الجامعات والكليات بمنح درجات فخرية مقابل تبرعات كبيرة. يتعرض الحاصلون على الدرجة الفخرية، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم مؤهلات أكاديمية سابقة، للانتقاد في بعض الأحيان إذا أصروا على أن يطلق عليهم لقب "دكتور" نتيجة لمنحتهم، لأن التكريم قد يضلل عامة الناس بشأن مؤهلاتهم.

الأصل التاريخي

تعود هذه الممارسة إلى العصور الوسطى، عندما يتم إقناع الجامعة، لأسباب مختلفة ـ أو تراها الجامعة مناسبة ـ بمنح الإعفاء من بعض أو كل المتطلبات القانونية المعتادة لمنح الدرجة العلمية.

لقد تم استخدام الدكتوراه الفخرية منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات المفيدة مع الأفراد أو البلدان أو المنظمات. منحت جامعة أكسفورد أول دكتوراه فخرية مسجلة في حوالي عام 1478 إلى "ليونيل وودفيل" Lionel Woodville صهر ملك إنجلترا "إدوارد الرابع" Edward IV في محاولة واضحة "للحصول على تأييد رجل يتمتع بنفوذ كبير، وأصبح فيما بعد أسقف "سالزبوري" Salisbury.

في أواخر القرن السادس عشر، أصبح منح الدرجات الفخرية أمراً شائعاً جداً، خاصة بمناسبة الزيارات الملكية إلى أكسفورد أو كامبريدج. في زيارة "جيمس الأول" James I إلى أكسفورد عام 1605، على سبيل المثال، حصل ثلاثة وأربعون عضواً من حاشيته (خمسة عشر منهم من الإيرل earls أو البارونات barons ) على درجة الماجستير في الآداب، وينص سجل الدعوة صراحة على أن هذه كانت درجات كاملة تحمل الامتيازات المعتادة (مثل حقوق التصويت في الدعوة والتجمع).

الترجمة:

"ليس من السهل بالتأكيد تحليل هذا الكتاب الضخم، الكثيف، ضعيف التأليف - أو غير مؤلف على الإطلاق - والمكتوب بشكل سيء، والذي يُثير الإزعاج باستمرار تقريبًا بسبب مظهره المتعمد الذي يُصعّب مهمة القارئ، أو بسبب التناقض الذي نراه بين دقة التفاصيل السخيفة أو المتضخمة أحيانًا والغموض التام لإطاره وبنيته. هل نُكافأ في النهاية على صبرنا الطويل؟ لا نعلم حقًا. بعض الأفكار الحاسمة، سواءً فيما يتعلق بطبيعة الموضوع أو بأسس فكر سارتر، لا تُزيل خيبة أمل كبيرة. وهذه الخيبة لا تُجنّب جوهر العمل. ففي النهاية، بعد الانتهاء من هذه القراءة، وهذه القراءة المُعادَة لأكثر القراء إصرارًا، أين نحن؟ سيستغرق الأمر مئات الصفحات الأخرى لإلقاء نظرة خاطفة عليه. ولكن دعونا نحاول أن نُقيّم الوضع. ماذا يريد سارتر؟ تُخبرنا صفحتان من المقدمة. الماركسية هي الفلسفة الحية الوحيدة في عصرنا. لنفهم أنها وحدها تُجمّل هذه المرة وتجعلها مفهومة لنا. هي وحدها التي تُعبّر عن نفسها عن حركة الوجود والمعرفة التي تُشكّل عصرنا؛ عصر هو أيضًا، كأي عصر، تكرارٌ لكل العصور الأخرى. ومع ذلك، تفتقر الماركسية إلى أنثروبولوجيا أساسية، تختلف عن الطبيعية الساذجة والعقائدية التي غالبًا ما تُشكّلها. كما تفتقر - وهي مفارقة لا تقل إثارة للدهشة ولكنها مفهومة - إلى المفكرين الأصيلين والنشطين الذين سيسمحون لها بمواصلة العمل التأملي للشمولية في العصر الناشئ. ما يُطلق عليه سارتر، دون أوهام، "الأيديولوجية" الوجودية تنبع من هذه الثغرات التي يجب أن تُسدها. ولكن إذا كانت عيوب الماركسية قد ولّدت الوجودية، فإن الماركسية - لأنها "أيديولوجية" - يجب أن تُكافح الوجودية بنفس القدر. وهذا، علاوة على ذلك، هو ما يفعله. سيشرح الكتاب كيف يمكن التوفيق بين هذه الأطروحات، وكيف يمكننا في آنٍ واحد التأكيد على أن الماركسية هي حقيقة عصرنا، وأنها تفتقر إلى الأنثروبولوجيا، وأنها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في حد ذاتها، وأن الأيديولوجية الوجودية، بتأسيسها واستكمالها، لا تنوي سوى الانغماس فيها، لا بل تغييرها. وستكون النقطة التي تتضح عندها هذه التأكيدات جليةً هي أيضًا نقطة إزالة الغموض التام. بل إننا نتساءل إن لم تكن كاملةً لدرجة أن لا شيء يفلت من هذا الوضوح. ومع ذلك، هل كان لكل هذه الطرق الملتوية، والتسويف، والعبثيات هدفٌ سريٌّ يتمثل في تأخير هذه الكارثة النهائية إلى أجلٍ غير مسمى تقريبًا: فالشر، في النهاية، لا يُقهر. كل ما تبقى هو محاربته ما استطعنا، وبكل الوسائل المتاحة. يبدأ الكتاب بسلسلة من المقالات، كانت في الأصل مخصصةً لمجلة بولندية، وأعادت نشرها مجلة "الأزمنة الحديثة". في الواقع، تفترض هذه المقالات أن المشكلات النظرية التي تناولها نقد العقل الجدلي نفسه قد حُلّت. بل إنها تهاجم فلسفة التاريخ التي تُمارسها الماركسية "المبتذلة" والمتصلبة اليوم؛ لذا تنطلق من فرضية إمكانية وجود فلسفة أخرى للتاريخ (وفلسفة تاريخ عامة)، فلسفة تاريخ لا تندرج، دون التخلي عن الماركسية، في فخ القبلية والشكلية ومثالية الأنماط الصرفة، أو بكلمة واحدة ، في فخ "المدرسية" التي كرّس لها لوكاش وغارودي وغوران، وغيرهم. ولكن هذا هو الاحتمال الذي يجب على نقد العقل الجدلي إثباته، وليس من المؤكد أنه سينجح. وأخيرًا، سيتذكر قراء سارتر المحنكون أنه، وفقًا لكتاب "الوجود والعدم"، يُعرّف مشروع الوجود في ذاته لذاته شغفًا لا طائل منه. ووفقًا لهذا المنظور نفسه، لا يُمكن تصوّر أي توافق نهائي بين الداخل والخارج. وهو ما يكفي - على ما يبدو - لجعل أي فلسفة "تجميعية" "تجميعية" على حد سواء "تجميعية" وعبثية. فكيف لنا أن نستغرب إذًا أن تكون "التجميعيات" مجردة، مقيدة، ثابتة، تزدري الملموس، "مثالية"، و"مدرسية"؟ صحيح أن الأمر بالنسبة لسارتر لا يتعدى "تجميعية" في طور التقدم، كليات في حالة اندماج، يجب استعادتها دائمًا. في أي ظروف تكون ممكنة؟

الكتابة الأركيولوجية: تقويض الجدران واستنطاق التربة الأولى.

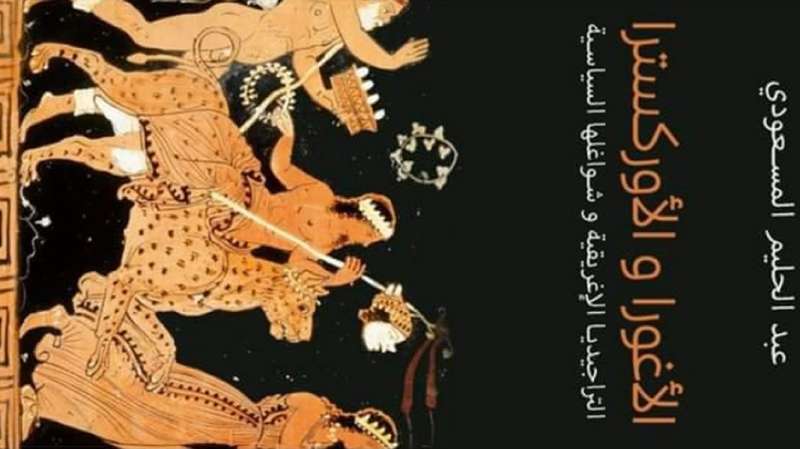

لم تكن التراجيديا الإغريقية ثمرة ولادة جمالية خالصة، إذ ظلت منذ نشأتها محاطة بالغموض والمفارقة. فهي لا تلوح إلينا كبداية فنية نقية، ولا كحالة تلقائية في المجتمع الأثيني، وإنما كحدث تأسيسي مضطرب، مشدود إلى إله مشبوه ومرفوض: ديونيزوس. كما أن صعوبة النفاذ إلى نواتها الأولى تعود إلى تشابك معطيات متباعدة حدَّ التناقض: تقاليد طقسية، تحوّلات سياسية، أشكال فرجوية، وممارسات ثقافية متداخلة، إذ تضافرت جميعها، رغم تنافرها، لتنتج التراجيديا كضرورة نفسية وجودية للفرد الإغريقي، وكتمثيل رمزي يتجاوز الذاتي والحسي ليبلغ تخوم السياسي وشروط الحكم.

في كتابه الأغورا والأوركسترا، يقترح عبد الحليم المسعودي قراءة مغايرة لهذا التأسيس، معتبرًا التراجيديا واقعة سياسية وثقافية قبل أن تكون فنًّا. فالعودة إلى هذا الشكل المسرحي لا تروم استعادة جوهر جمالي مفقود، بل تسعى إلى تفكيك سيرورة تأسيس هشّة، موسومة بالخوف من الأصل.

بهذا المعنى، لا تُفهم التراجيديا إلا ضمن محنة الظهور الأول، حيث تتقاطع الأسطورة مع السياسة، والمقدّس مع الخطر. ولعل هذا التأسيس المرتبك هو ما يجعل من سؤال الولادة مدخلًا نقديًا لا غنى عنه. فالمسرح لم ينبثق من مسار فجئي أو تراكم تاريخي فحسب، وإنما نشأ من ارتباك رمزي عميق لا يزال يشتغل فينا ويؤسّس وعينا إلى اليوم.

وقبل الولوج في أطروحة الأغورا والأوركسترا، تقتضي الضرورة الوقوف عند طبيعة الأداة والمنهج اللذين اعتمدهما المؤلّف في تشييد خطابه. فهو لا يقدّم عبر صفحات كتابه مقاربة تأريخية أو تأويلًا سرديًا خطيًا تقليديًا، متبنيا نمطًا من الكتابة يمكن وصفه بـ"الأركيولوجي"، مستلهمًا حفريات ميشيل فوكو وتقويضات ما بعد البنيوية. وبهذا التوجّه، يمتنع الباحث عن إعادة سرد تاريخ نشأة التراجيديا، ويتجه بدلًا من ذلك إلى مساءلة ما يُعتقد أنه تأسيس راسخ لها كفنّ "نبيل"، مرتبط بالفعل الأخلاقي والتطهير الأرسطي. ومن خلال تفكيك الطبقات التي راكمها العقل المسرحي الغربي، يعمل على كشف التوترات الأصلية التي طمسها النسق الكلاسيكي، وذلك عبر مساءلة أصول المعنى لا ظواهره.

وهو إذ يتبنّى هذا النمط من التشريح، لا يفعل ذلك بقصد إعادة البناء وفق سرد بديل، وإنما بهدف تقويض منطق التجانس الذي فرضه العقل الكلاسيكي، وفتح المجال أمام تشظّي المعاني وتعدّد القراءات. إنها كتابة تُفكّك التصوّرات المؤسِّسة التي رسّخت صورة التراجيديا كأداة للسمو الأخلاقي والتهذيب السياسي، من خلال تعرية التوترات التي طُمست تحت ركام التأويلات التقليدية. وبهذا المنظور، تُفهم التراجيديا لا كمجرّد شكل فنّي جمالي أو طقس جماعي، بل كبنية حاملة للعنف والقلق، تؤسّس لمساحات رمزية تضبط بها الجماعة ذاتها وتعيد إنتاج نظامها.

يقول احد الفلاسفة المعاصرين في معرض حديثه عن تعالق الدين واللغة عند الفيلسوف بروديكوس، ( ان الانسان البدائي والذي بدا له ان كثيرا من الظواهر الطبيعية معادية له، ومع ذلك كان معجبا جدا بالهبات التي تزوده بها الطبيعة لتسهيل حياته ورفاهيته).(1)، وفي تعبير ظريف ليوربيدوس: ان الارض يجب ان تثمر شيئا لاطعام قطيعي سواء اكانت الطبيعة راضية ان تفعل ذلك ام لا.

هذه الطبيعة المادية في مجموع تكويناتها وتنوعاتها الارضية، لم تكن طبيعة جامدة (روحيا) بمعنى الثبات والسكون الفيزيقي الذي يعدم تساؤلات ما وراءها، تساؤلات الانسان الكائن النوعي في ذكائه المتفرد به عن باقي المخلوقات والكائنات، (عقليا - روحيا) خياليا تأمليا ميتافيزيقيا في ماوراء ظواهر الطبيعة المادية.

(ان مصير الانسان هو ارادته وتفكيره، وبمجرد ان يتخطى المرحلة البدائية، ويصبح كائنا يقرر مصيره على اسس وقوانين تتسم بالحكمة والعقل، عندئذ تظهر له الطبيعة والعالم كشيء يعتمد على فكره وارادته وتاثره بهما). (2)

وبحسب فيورباخ : حين يرتقي الانسان بفكره واداته فوق الطبيعة، فانه يصبح خارقا للطبيعة، ويصبح الاله ايضا خارقا للطبيعة.(3) هنا يتوجب التنبيه ان لا الخالق الغيبي في السماء، ولا الاله الانساني مجسدا بالانسان نفسه في محاولته تسيّد الطبيعة، يستطيع خرق قوانين الطبيعة لتلبية رغائب الانسان، ماعدا ماجاء كمعجزات منسوبة على ايدي الانبياء لتدعيم ايمان الناس بهم.اما الانسان العادي الذي لا يمتلك معجزة او معجزات فانه سيكون محكوما بقوانين الطبيعة في الزمان والمكان ولا يقوى على خرقها منذ بدء الخليقة.

1. كثيرا ما ادين كوجيتو ديكارت " انا افكر اذن انا موجود" انه تغافل عن الموضوع، وعمد الى تجسيد الذات انطولوجيا على حساب تغييب الموضوع. ولما اراد منتقدوه تصحيح ما بدا لهم خطأ لدى ديكارت، قالوا بالوعي القصدي، بمعنى الوعي لا يكون الا حاملا لهدفه المرسوم سلفا. وعمدوا بذلك ضرورة ووجوب فصل الوعي عن فعالية التفكير وهو خطأ اشد فداحة من ادانة الكوجيتو الديكارتي في تغييبه الموضوع المفكر به. ونحن نجد ان الوعي وفعالية التفكير فعالية متداخلة لا يمكن الفصل بينهما، فالعقل لا يعقل تفكيريا واعيا شيئا لا معنى له. معنى ذلك ان فعالية التفكير تنعدم في تغييب الموضوع. لكن فعالية التفكير التي لاتنفصل عن موضوعها هي بحد ذاتها تحتوي موضوعها سواء افصحت بذلك ام لم تفصح كما فعل ديكارت. عليه ان الكوجيتو الديكارتي كاملا غير منقوص لا يمكن الطعن به.

من الطريف ان يقول رائد الفلسفة الوجودية الدانماركي سورين كيركجورد بغضب انا لا افكر اذن انا موجود. ونسبها الباحث الفلسفي جان فال الى روسو فهل هي زلة قلم ام تجنّي على كيركجورد في سرقة افكاره.

2. من خلال مقولة انجلز الدوغمائية اعتباره قوانين الطبيعة تعمل بآلية جدلية ديالكتيكية، بعيدا عن رغائب الانسان. نفس الخطأ وقع به هيجل قوله طبيعة العقل التفكيرية جدلية بالفطرة. التي ساناقشها لاحقا. ما معنى مقولة انجلز ان قوانين الطبيعة جدلية ديالكتيكية ثابتة كمعطى وجودي؟

- معناه مساواة قوانين الطبيعة مثل الجاذبية وسرعة الصوت وسرعة الضوء ودوران الارض الخ الخ، هي ذاتها قوانين الديالكتيك التي تحكم المادة والتاريخ التي هي ، قانون وحدة وصراع الاضداد، وتحول التراكم الكمي الى تراكم نوعي، وثالثا قانون نفي النفي. وهذا خطأ جسيم. لا يمكننا القول مطلقا ان قوانين الطبيعة يحكمها الجدل الديالكتيكي.

- قوانين الجدل الديالكتيكي متحركة التي يراد لها ان تعمل بنفس آلية عمل قوانين الطبيعة الثابتة، وهذا خطأ / فقوانين الطبيعة هي قوانين (فيزيائية) بخلاف قوانين الجدل الديالكتيكي فهي تعمل وفق شروط موضوعية معينة وهي ليست قوانين فيزيائية. بل هي تحكم المادة والتاريخ ولا تحكم الطبيعة ولا حتى في بعض تجليّاتها.

بعدما جعلت الماركسية من الميراث المادي الهيجلي، فلسفة مثالية ابتذالية في تفسير المادة والتاريخ، وبعد ان اعتمدها ماركس بمنهج مادي جدلي مغاير محسن، اطلق مقولته الشهيرة بانه – ماركس – اوقف التفسير المثالي الهيجلي للتاريخ على قدميه بعد ان كان اوقفه (هيجل) مقلوبا على راسه. مختتما ماركس وصف (هيجل) بعبارة لاذعة، اوردها المفكر المجري جورج لوكاتش في فصل الكتاب الذي نعرض فيه الافكار: (ان تنبيه ماركس كي لانعتبر (هيجل) كلبا فاطسا، ظل حرفا ميتا للكثير من الماركسيين المخلصين)(1)، بهذه العبارة القاسية نعت ماركس الفيلسوف الذي انار له الطريق لاول مرة في التاريخ الفلسفي في تفسيره المادة والتاريخ ماديا جدليا، وساعد هيجل بمهمته الفلسفية الرائدة الخصبة ما اطلق على تسميتهم الشبان الالمان الهيجليين من ابرزهم فويرباخ، الذي لم يخلص هو الاخر من شتائم ماركس.

يمكننا ان نقرر منذ الان وهو ما سيتوضح معنا لاحقا بأن التوسير وما صدر عنه من افكار فلسفية واراء، اعتمدناها من كتاب محمد علي الكبسي/ قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر/ الفصل الأول: التوسير ومنطق الاختلاف. متعكزاً مسندا ظهره في الهجوم على مثالية (هيجل) المدانة مع فيلسوفها منذ قرنين تقريبا، مقدما قدما، مرجعا اخرى في الوثوب على كتاب راس المال الذي وصفه (ان راس المال لم يعد شيئا منتجا، بل حاملا لمفعولات العلاقات باعتباره بنية، فهو ابعد من ان يشير إلى الواقع لانه منتج للواقع من خلال قوانينه)(2).

لابد من التنبيه بان مصطلح (بنية) لدى التوسير يعني حامل العلاقات المنفرزة عن واقع معين، أو فاعلية معينة، وليست (البنية) كما نتداولها في ادبيات ثقافاتنا انها تموضع اجتماعي في الواقع، فمرة (البنية) عنده تمثل علاقات الانتاج وفي ثانية كما مر بنا هي مرادف (كتاب راس المال)، وهكذا....

عندما نجد ان وسيلتي العقل في الادراك ومعاملته الاشياء لا تتم من غير اعتماد العقل للحواس والفكر واللغة في ادراكه الشيء والتفكير به سواء كان التفكيرداخليا (صامتا) على شكل حوارفكري ذاتي داخل العقل(الدماغ)، او افصاحا عنه في التعبير اللغوي عن وجود الاشياء المادية في الواقع او الموضوعات المتخيّلة كناتج علاقة الذاكرة بالعقل قبل كل شيء.

والوجود المادي والوجود الافتراضي التخيّلي لايختلفان في الماهية او الجوهر وحسب، وانما هما يختلفان بلغة التعبيرعن كليهما، فالوجود المادي الواقعي في عالم الاشياء والمحسوسات الخارجي تعّبر عنه اللغة المنطوقة او المكتوبة، في حين ان الوجود الخيالي الذي ابتدعته الذاكرة كموضوع او مادة تفكير العقل وتخليقه الجديد له، لا تعبّر عنه اللغة التداولية نطقا او كتابة كما في التعبير عن الوجود المادي للاشياء في العالم الخارجي، بل يبتدع العقل وسائل توصيل خيالية جمالية هي غير وسائل التواصل اللغوي التداولية المسموعة او المكتوبة، مثل لغة رسم لوحة او نحت تشكيلي في الفنون والجمال التي هي لغة الابداع الخيالي الذي تكون فيه اللغة والفكر وجود مضمر في مضمون اللوحة او التشكيل الجمالي.فالتعبيرالفني الجمالي لا يحتاج اللغة التعبيرية الفكرية التواصلية المجتمعية في التعبير عن وجوده المادي. ولغة الجمال والفنون التشكيلية هي ما يطلق عليه اصطلاحا ما فوق اللغة. كونها تعطي المتلقي ايحاءات ادراكية ومرموزات تلغي معها خاصية الصوت التي تلازم اللغة الابجدية في امتلاكها التعبيري خاصيتي الصوت والمعنى المعبّر عنه . عليه يمكننا ايجاز تعريف اللغة على انها صوت له معنى.

يصبح تساؤلنا كيف يفكّر العقل وما وسيلة التفكير التي يعتمدها، تقودنا الى طريق مسدود عند عدم الاقرار ان وسيلة العقل في التفكير وادراك الاشياء لا يمكن ان تتم خارج فعالية الدماغ بتخليق موضوعاته وفي توظيفه الفكر – اللغة وسيلة التعبير عن مدركات العقل من وجود الاشياء في العالم الخارجي المستقل التي هي نفسها في داخل الدماغ تكون تفكيرا تجريديا يقوم بصنع الوعي المفهومي للمدركات الواصلة اليه ايضا.

لا يمكننا تمييز الفكرعن اللغة داخل فعالية العقل تخليق الافكار بالصمت التفكيري داخل العقل، وانما يتاح لنا ذلك في الوجود المستقل لادراك الاشياء خارج العقل التي يصدر العقل والجهاز العصبي التعبير عن وجودها الفكري – اللغوي بعد تخليق العقل لها من جديد كناتج اجابته عما وصله عن طريق الحواس من مدركات.

في اليقين الحسي، يكون اليقين والحقيقة متساويين، في هوية مباشرة: ما أنا متأكد منه صحيح. هذه الهوية، التي سنرى تفككها، لن يُعاد اكتشافها، كوسيطة، إلا في نهاية كتاب "ظاهريات الروح". ذلك لأنه من الواضح أن المعرفة التي هي معرفة اليقين الحسي تبدو أفقر بكثير من كونها ثرية: “مما تعرفه لا تقول إلا هذا: هذا هو؛ وحقيقتها لا تتضمن إلا وجود الشيء [المعني]” (174/63). إن المحتوى الموضوعي لليقين الحسي هو بلا شك غني بالنسبة للوعي في اللحظة التي يدركه فيها بشكل وثيق، ولكن من هذا المحتوى يقول فقط: "هذا هو". إن الوعي متأكد من "الشيء [ die Sache ]" الذي يدركه، لكن حقيقة هذا اليقين، كما ذكرنا، تظل غير محددة تماما. لا خصائص، لا مفاهيم ولا وصف؛ يصر هيغل على أن الشيء المستهدف باليقين الحسي لا يعرف بواسطة الفكر.

جانب الذات، الأنا المتيقنة من هذا، تبدو أنها غير محددة تماما، لأنه لا يمكن وصفها بخلاف الذات المفردة الخالصة، في علاقة مباشرة مع وجود مفرد. وبلغة هيجلية: الأنا، هذا الكائن، متيقنة من هذا الشيء، من هذا. ولذلك فإن اليقين الحسي، في طرفيه، هو علاقة مباشرة وفردية بحتة، حيث يتناسب وفقر الحقيقة المعروفة والمعلنة مع الغنى الذي يعتقد المقصود الذاتي أنه يدركه.

ولكن هناك أيضا فرقا، في مباشرية اليقين الحسي، بين مقصودي الذاتي والوجود المتعارض-مع. عبر عنه هيغل بطريقة غريبة على ما يبدو: “إن اليقين الحسي الفعال ليس فقط هذه المباشرية المحضة، بل هو شيء يأتي ليقوم على نفسه كمثال لذاته” (175/64). ويضيف على الفور أن "التنوع الرئيس" (١٧٥/ ٦٤) يتعلق بالتنوع الذي يميز بين هذا الشخص والهذا، اللذين "ينفصلان على الفور عن الوجود الخالص" ( المرجع نفسه ). هناك إذن جانبان، أحدهما ذاتي، والآخر موضوعي، وكلاهما "مثالان" للوجود المفرد والمباشر.

الترجمة

"إن تاريخ الطبيعة، أو ما نسميه "العلوم الطبيعية"، لا يهمنا هنا؛ ولكن "سيتعين علينا أن نتعامل مع تاريخ البشر، لأن الأيديولوجية بأكملها تقريبًا قد تم تقليصها إما إلى مفهوم خاطئ لهذا التاريخ أو إلى تجريد كامل من هذا التاريخ. " (كارل ماركس: الأعمال الفلسفية، المجلد السادس، ص 153-154).

تتعلق مشكلة الوعي الزائف بالتاريخ الألماني الحديث بطريقتين. ومن ناحية أخرى، يعود الفضل في وضع الأسس الفلسفية لهذه المشكلة إلى المنظرين الماركسيين غير التقليديين في ألمانيا في عهد جمهورية فايمار. علاوة على ذلك، فإن العقيدة الاشتراكية الوطنية تمثل بلا شك مثالاً نموذجياً للأيديولوجية بالمعنى الماركسي للمصطلح، أي على وجه التحديد نظام أفكار غريب عن الواقع وحامل لوعي زائف. ومن الواضح أن هذا التفسير للاشتراكية الوطنية باعتبارها وعياً زائفاً له تأثير على مسألة المسؤولية الألمانية التي أثارت الكثير من الجدل، ولكن ليس من شأننا الخوض في تفاصيل هذه المسألة هنا. ومن المؤكد أن النقاد الألمان لكتابنا سوف ينظرون فيه ويناقشونه. إن وضع الماركسية ككل فيما يتصل بمشكلة الوعي الزائف مماثل. إن نظرية الأيديولوجية ونتيجتها، نظرية الوعي الزائف، هي من أصل ماركسي؛ إنها تشكل فصلاً - بالنسبة لنا الفصل الرئيسي - من مجال الاغتراب العظيم. ولكن إذا كانت الماركسية قد قدمت المقدمة لموقف نظري بشأن هذه المسألة، فإنها قدمت أيضاً توضيحها غير الطوعي: فلم يكن اغتراب الروح الإنسانية في أي مكان أكثر عمقاً مما كان عليه في الستالينية، ولم يكن أي شكل من أشكال الوعي السياسي أكثر زيفاً من هذا. لكن النظرية التي أصبحت أيديولوجية سياسية لا تستطيع أن تدين نفسها. وإلى جانب الوعي الزائف، فقد أصبح هذا بمثابة تبلور للطلاق بين الماركسية النظرية والماركسية السياسية؛ نقطة اللاعودة التي قد تتحول عندها الماركسية إلى نظرية مدمرة للذات.

تحية عطرة

تحية عطرة لك أيضاً! أتمنى أن تكون قد استمتعت بالمحادثة التي دارت بيننا. إذا كنت ترغب في مواصلة النقاش أو طرح أسئلة جديدة، فأنا هنا لمساعدتك. شكراً لك على الوقت الذي قضيته معي!

لدي بعض الاستفسارات

أنا هنا لمساعدتك! ما هي الاستفسارات التي لديك؟ هل هي متعلقة بموضوع معين أو فكرة محددة؟ أو ربما لديك أسئلة عامة؟ أنا هنا للإجابة على أسئلتك ومساعدتك في أي شيء تحتاجه.

1.ما قيمة الرؤى الأخلاقية للعالم في زمن العدمية واللايقين؟

الرؤى الأخلاقية للعالم في زمن العدمية واللايقين تحمل قيمة كبيرة، حيث يمكن أن تساعد في:

1. *توجيه السلوك البشري*: الرؤى الأخلاقية توفر إطارًا أخلاقيًا يمكن أن يوجّه السلوك البشري في مواجهة التحديات المعقدة.

2. *تعزيز القيم الإنسانية*: تساهم الرؤى الأخلاقية في تعزيز القيم الإنسانية مثل العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.

3. *توفير منظور أخلاقي*: في زمن اللايقين، يمكن للرؤى الأخلاقية أن توفر منظورًا أخلاقيًا يمكن أن يساعد في فهم وتفسير الأحداث والقرارات.

4. *تعزيز الحوار والتفاهم*: الرؤى الأخلاقية يمكن أن تعزز الحوار والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات المختلفة.

5. *توجيه القرارات السياسية والاجتماعية*: الرؤى الأخلاقية يمكن أن توجّه القرارات السياسية والاجتماعية، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة.

في زمن العدمية واللايقين، يمكن أن تكون الرؤى الأخلاقية بمثابة مرشد أخلاقي يمكن أن يساعد في فهم وتفسير العالم من حولنا.