تقديم

حينما يكون موضوع حديثنا عن فلسفة التاريخ، فإنه يكون بشكل أو بآخر مرتبطا بالحديث عن أعظم عقل في التاريخ، وهو نفسه صاحب كتاب "العقل في التاريخ" ونعني به "جورج وليام فرديريك هيغل" [1831-1770]، الذي نظر إلى التاريخ على نحو مختلف عن كل الأحداث التاريخية وأخبار الممالك والدول التي كانت في القرون الأولى والتي سجلات من لدن المؤرخين في سجلات التاريخ. إن النظرة الهيجيلية للتاريخ هي نظرة لتاريخ العالم نفسِه؛ أو بالأحرى هي نظرة للتاريخ من حيث هو مسار صراع الروح وهي في رحلتها لكي تصل إلى مرحلة الوعي بذاتها. وهذا يعني في حقيقته أن للتاريخ غاية يسعى إلى تحقيقها، وليس هذه الغاية إلا تحقيق الوعي الذاتي للروح الذي لاينفك بأي حال من الأحوال عن الحرية؛ فالروح حرية، والحرية هي ماهية الروح وحقيقته. تاريخ العالم إذن هو مسار تكافح فيه الروح لكي تصل الى وعيها بذاتها؛ أعني أن تكون حرة. فلفهم هذا المسار، والمنظور الهيغيلي للتاريخ، نجد أنفسنا أمام اشكالات تكون هي محور اشتغالنا في هذه الدراسة، وهي كالآتي: ما المقصود بالتاريخ حسب هيغل؟ ما هي غايته؟ وهل له أي اتجاه؟ من أين يبدأ وأين ينتهي؟والآن، بعد أن حصرنا موضوع مقالنا في هذه الإشكالات، كان لابد من أن نضع خطة منهجة، ولذلك عملنا على تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين ومبحثين لكل منهما، وذلك على النحو التالي:

- الفصل الأول: هيغل وعصره.

- المبحث الأول: هيغل حياته وبعض أهم أعماله.

- المبحث الثاني: الثورة الفرنسية وآثارها على هيغل.

- الفصل الثاني: التاريخ والحرية في فلسفة هيغل.

- المبحث الأول: التاريخ غايته ومسار تقدمه.

- المبحث الثاني: الدولة البروسية ونهاية التاريخ.

- الفصل الأول: هيغل وعصره.

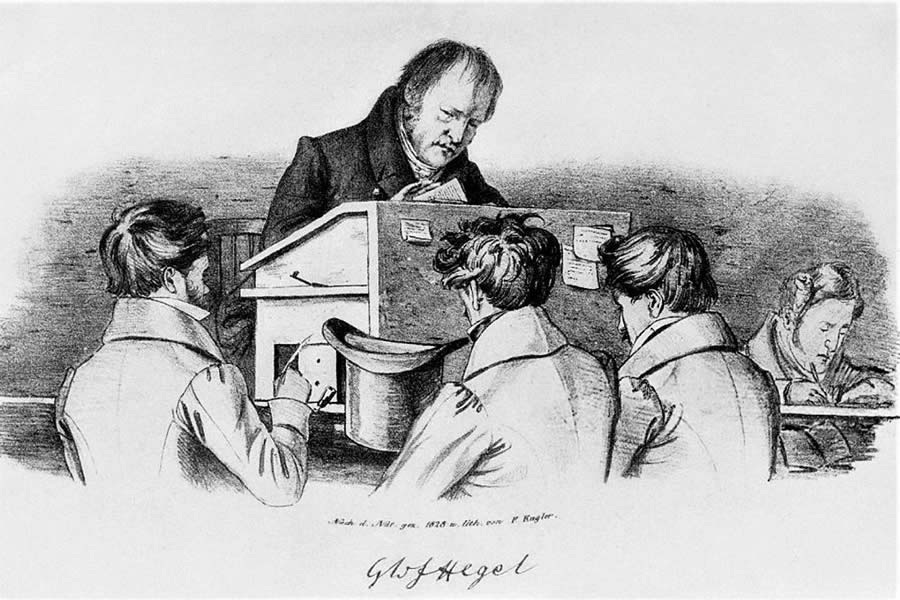

- المبحث الأول: هيغل حياته وبعض أهم أعماله.

- حياته:

هو جورج ويليام فردريك هيجل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)، ولد في ولايــة بادن فورتمبرغ الألمانية، في 27 أغسطس 1770، وكان الإبن الأكبر في أسرة متواضعة، حيث يعمل الأب كموظف صغير في الحكومة. وأظهر هيجل منذ سن مبكر ميلا قويا نحو دراسة التاريخ والآداب اليوناني واللاتيني، ولما بلغ الثامنة عشر إلتحق بجامعة توبنغن، واختار التخصص في دراسة اللاهوت، لكنه كان مدفوعا بطموح أكبر يتجاوز هذا اللون من الدراسة إلى دراسة الطبيعة والفلسفة. لقد أعجب هيغل إلى حد كبير بأفكار جان جاك روسو، خصوصا تلك المتضمنة في كتابه ”العقد الإجتماعي“، كما انجذب إلى أفكار كانط وأفلاطون وغيرهم من الفلاسة الذين كان لهم الفضل في توجيهه الفلسفي.[2]

اشتغل هيغل في الفترة بين عامي 1793م و 1800م مدرّسا في سويسريا وألمانيا، وخلال هذه الفترة كانت له آراء عديدة حول فلسفة الأديان، غير أن آراءه هذه تميزت بنزعة عقلية تحررية تجاه الدين. كما استحوذ على تفكيره مسائل تتعلق بالإقصاد السايسي. وتعتبر هذه المرحلة تأســيــسـيّـة لفلستفته.

وفي عام 1801 اشتغل هيغل مدرسا في جامعة يـيـنـا (Jenna) الألمانية، في وقت كانت فيه هذه الجامعة مكانا مرموقا لحركة فكرية وفلسفية. وقد اشتملت المحاضرات التي كان يلقيها هيغل على طلابه علوم كثيرة، منها: المنطق، والميتافيزيقا، وتاريخ الفلسفة، وفلسفة التاريخ الخ...

وفي عام 1816م عُــيّن هيغل جامعة هايدلبرغ، وبعد سنتين فقط؛ أي في عام 1818م ترقى إلى كرسي أستاذ الفلسفة في جامعة برلين، وشكلت هذه المرحلة نقطة مهمة في مساره الفكري، بحيث ظل في هذا المركز الرفيع ثلاثة عشر سنة، بلغ فيها قمة الهرم العلمي، وظل زعيم الفكر الفلسفي في ألمانيا حتى وفاته في 14 نوفومبر 1831م.[3]

- مؤلفاته:

أما عن مؤلفاته فقد ترك هيغل تراثا فكريا شمل المنطق والطبيعة والفلسفة، وفلسفة التاريخ.

ومن أبرز هذه الأعمال نجد كتابه ”فينومينولوجيا الروح“ الذي ألفه عام 1807م، ويعتبر هذا الكتاب بمثابة تقديم وعرض للخطوط الكبرى لفلسفته، وفيه يطرح هيغل نظريته حول تطور الوعي والفكر البشري، حيث يرى أن الوعي يمر بعبر مراحل تطورية مختلفة، بدءا من الوعي الذاتي وصولا إلى الوعي الموضوعي، ويُظهر هيغل كيف أن مرحلة من مراحل الوعي تؤدي إلى المرحلة التالية من خلال عملية الصراع أو الجدال (الدياليكتيك) الذي يؤدي إلى التطور. ويكشف فيه عن الوحدة التي تربط بين الوعي الذاتي والوعي الموضوعي، وأن تطور أحدهما إلى الأخرى لا يتم دفعة واحدة وإنما يتم بتدرج عبر أشكال ودرجات يصل فيها الإنسان إلى معرفة الحقيقة التي تجمع بين الذاتي"(الجزئي) والموضوعي(الكلي)[4]

بالإضافة إلى ثلاث مجلدات في علم المنطق، حيث نشر منها مجلدين في عام 1812م، والأخير في عام 1816. وفي عام 1817م نشر هيغل كتابه "موسوعة العلوم الفلسفية"، وبعد مرور ثلاث سنوات نشر كتابه الآخر "أسس فلسفة الحق" (1820م). أما ما تبقى من أعماله الفلسفية فقد تكلف طلابه والمهتمون بفلسفته بنشر ذلك التراث الفكري الضخم.[5]

- المبحث الثاني: الثورة الفرنسية وآثارها على هيغل.

عاش هيغل في فترة قال عنها الشاعر وردزوورث: «أن تكون على قيد الحياة في فجر تلك الأحداث، فتلك نعمة، أما أن تكون شابا فقد أدركت الفردوس بعينه.»[6] مما يعني أنها فترة عرفت أوضاعا صعبة ومضطربة سياسيا واقتصادا وثقافيا، وعرفت حروبا وثورات عدة، من أهمها الثورة الفرنسية (1789م-1799م) بزعامة نابليون بونبارت، والتي كان لها تأثيرا بالغا على فكر هيغل.

في عام 1789م، كان هيغل حينها قد أوشك على إتمام عامه التاسع عشر، وكانت حروب الثورة الفرنسية قد اندلعت، وكان معجبا وسعيدا بهذه الثورة التي كانت بالنسبة له بمثابة «الفجر الجديد»، وعبر عن سعادته بها يوما في صبيحة الأحد، في فصل الربيع، حين ذهب مع زملائه الطلاب لغرس شجرة الحرية، كرمز لبذور الآمال التي نثرتها الثورة الفرنسية.

وفي عام 1806م، كان هيغل قد بلغ السادسة والثلاثين من عمره، حينها سحق جيوش الثورة الفرنسية ثاني أقوى دولة ألمانية (دولة بروسيا) في معركة يينا 1806م. وكان هيغل مقيما هناك في أحد فنادق مدينة يينا، ويراقب الأحداث من شُرفة غرفته. وقد يتوقع البعض أن هيغل كان متعاطفا مع دولته (ألمانيا) التي انهزمت وانهارت أمام الثورة الفرنسية، غير أن الحال الذي كان عليه هيغل عكس ما كان متوقعا، فقد كان من أشد المعجبين بنابوليون بونبارت. وهو يتخدث عن رؤيته لنابوليون كتب في رسالته إلى صديقه إمبريخت واصفا نابوليون بأنه روح العالم على صهوة حصان. «إنه لشعور رائع حقا أن ترى مثل هذا الفرد يوجد هنا في مكان محدد، متمطيا صهوة جواده، يحكم قبضته على العالم ويهيمن عليه.»[7]

لقد كان هيغل مؤمنا بفكرة أن التاريخ يصنع الأبطال، ويعترف بدور الأبطال في التاريخ، وكان يرى أن الأبطال الحقيقيين هم أبطال التاريخ الذين يحققون غايتهم الخاصة، ويحققون بذلك مطلبا عاما، وهذا بما لديهم من بصيرة بمتطلبات العصر، وهذا هو مصدر عظمتهم.[8]

يبدو في ظاهر الأمر أن هؤلاء الأبطال الذين يصنعهم التاريخ يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية، كما فعل نابوليون بونبارت حين غزوه لمصر، ولكن في باطن الأمر فان هؤلاء الأبطال يصنعهم التاريخ ويتخذهم وسيلة ليخطوا به إلى الأمام دون أن يكونوا على وعي بأن التاريخ يمكرهم، وهذا ما يسميه هيغل بمكر التاريخ. فلا يوجد حسبه شخص يدعي أنه يصنع التاريخ، التاريخ صانع كل شيء، للتاريخ عقل يحكمه، وهذا العقل ماكر، يستعمل الإنسان(البطل) كأداة ليرسم مساره دياليكتيكيّا نحو غايته النهائية، وهذا ما حدث عندما غزى نابوليون مصر، فهو كان يهدف الى تحقيق مطلبه الخاص الذي يكمن في قطع الوصل بين انجلترا والهند، ولكن غزوه لمصر أدى الى تنويرها، فجرفه التاريخ لحقق بذلك مطلبا عاما دون أن يعي نابوليون ذلك بنفسه.[9]

- الفصل الثاني: التاريخ والحرية في فلسفة هيغل.

- المبحث الأول: التاريخ غايته ومسار تقدمه.

ليس التاريخ عند هيغل جملة من السرديات وأحداث القرون الأولى للبشرية، بل التاريخ عنده هو التاريخ الكلي للبشرية بصفة عامة، المنظورِ إليه من خلال الفكر، والمحكوم بالعقل[10]. ومن هنا يكون تصور هيغل للتاريخ هو تصور للعقل”إن العقل يحكم العالم، وأن تاريخ العالم هو مسار العقل“.[11]

التاريخ عند هيغل هو صراع من جانب الروح (العقل) من أجل الوصول إلى المرحلة التي تحقق فيها وعيها بذاتها وتتعرّف فيها على العالم الخارجي وتدركه على أنه ملكا لها، ومن ثم تصبح حرة. فتاريخ العالم إذن هو مسار تكافح فيه الروح(العقل) من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، أعني أن تحقق وعيها بذاتها وتصبح حرة، ومن هنا فما التاريخ سوى تقدم لوعي الروح بالحرية.[12] ولا ينفصل العقل عن التاريخ، فللتاريخ عقل يحكمه، لكنه عقل كامن ولا يمكن إدراك كليته إلا عندما يكتمل منجز التاريخ؛ أي حينما تتحقق الغاية الجوهرية للتاريخ(الحرية) حينها يمكننا أن نفهم هذا العقل الذي كان يحكم التاريخ وفقا لتعقب آثاره الرجعية، وحينها يأتي دور الفلسفة لتتعقب هذه الآثار وتحلل أحداث الماضي، إنها كبومة المينيرفا لا تنشر جناحيها إلا عند غسق المساء[13].

وذلك لأن التاريخ يتقدم وفق مسار جدلي وهو ما يسميه هيغل بالمنهج الدياليكتيكي، وهذا المنهج الفلسفي ليس فيه أي افتراض أو تنبؤ من بدايته إلى نهايته، لذلك فلا يمكننا فهم التاريخ من بدايته، بل أن فهمه يقوم على نهايته، لأنه يسير على إيقاع ثلاثي من إيجاب إلى سلب إلى تأليف بينهما[14] (الفكرة، نقيضها، التركيب). فلا يمكننا أن ندرك العقل في التاريخ الا في ضوء اكتمال هذا الثلاثي.

اذن هذا هو المنطق الذي يحكم التاريخ (الجدل) وهو في سيره نحو تحقيق غايته الأصيلة. فلتتاريخ غاية يسير في اتجاهها، ومسار التاريخ هو مسار جدلي نحو تحقيق هذه الغاية، وهي الحرية، وهو حسب هيغل يتجه من الشرق إلى الغرب، حيث تكون آسيا هي بدايته، وأوروبا هي نهايته. إن تاريخ البشرية قد مر من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في العالم الشرقي، والمرحلة الثانية في العلمين اليوناني والروماني، أما الثالثة والأخيرة كانت في العالم الجيرماني.[15]

المرحلة الأولى في العالم الشرقي: تمثل هذه المرحلة في نظر هيغل المرحلة الأولى للبشرية، كانت الروح سجينة داخل هذه الحضارات (الصين/الهند/آسيا)، حيث كان كل الشعوب عبيدا لحاكم واحد تجسدت فيه كل صفات الطُّغيان. ومن هنا كانت بداية رحلة الروح لتحقيق وعيها بذاتها.[16] وعن هذه الرحلة يقول هيغل: "إن الشرقيين هم أناس وأحرار بذاتهم كبشر؛ لكنهم ليسوا كذلك، لأنهم لم يعوا الحرية ويتقبلون كل استبداد ديني أو سياسي".[17]

المرحلة الثانية في العالمين اليوناني والروماني: قد شكلة هذه المرحلة اليقظة الأولى لوعي الروح بذاتها، وتحققت الحرية لمجموعة من المواطنين، وهذه المجموعة هي وحدها التي تمتعت بهذه الحرية، وقد جسّد الإغريق والرومان حريتهم في فنونهم وآدابهم، ففي فنهم الكلاسيكي تحقق التوازن بين المادة والروح، دون طغيان لأحدهما على الآخر. ولكنهم كانوا ينظرون إلى من سواهم من الناس على أنهم مجرد عبيد وبرابرة.[18]

المرحلة الثالثة في العالم الجيرماني المسيحي: يرى هيغل أنه هذه المرحلة هي التي حققت فيها الذات وعيها بذاتها وأصبجت حرة، ففي ظل المسيحية وصلت الروح عند الأمة الجيرمانية (دون غيرها من الأمم) إلى كمال نضج وعيها بذتها، وحققت أقصى درجة من الحرية، وعرفت نفسها بوصفها روحا إلهية[19]. وهنا ينتهي التاريخ حسب هيغل باعتباره قد وصل الى تحقيق غايته الأصيلة التي هي الحرية.

- المبحث الثاني: الدولة البروسية ونهاية التاريخ.

قام هيغل بتحليل المسار الذي قطعته الروح في التاريخ وهي تصارع نَيْرَ العبودية لِنَيْلِ مجد الحرية. ووصل بنا تحليله إلى أن شمس الثقافة قد أشرقت في الشرق (الصين/الهند/آسيا)، ولكنها مالت نحو الغرب (اليونان/الرومان)، ومن ثم ليكون غروبها في الدولة الجيرمانية التي كانت أول الأمم التي وصلت للوعي بأن الإنسان بما هو إنسان حر، وأن الحرية هي ماهية الروح والغاية الجوهرية للتاريخ.

ويشبه هيغل الروح بأنها أشبه بالنبتة التي تكافح من أجل تطوير نفسها شيئا فشيئا. وكذلك مسعى الروح وهي تسير في رحلها التاريخية نحو تحقيق غايتها الأصيلة(الحرية) معتمدة في ذلك على وسائل خارية حصرها هيغل في المنافع الشخصية للأفراد. فعلى الرغم من كون موضوع التاريخ هو الكلي لا الفرد، وأن الغاية هي تحقيق الوعي الذاتي للحرية لا مصالح الفرد الشخصية، إلا أن أفعال الأفراد التي تصدر عن إشباع حاجاتهم ومصالحهم الخاصة هي وسائل لتحقيق النتيجة الحقيقية للتاريخ التي لم توجد بالفعل بعد. فمادامت الفكرة تتحقق باستمرار عن طريق ضدها، ومادامت طبيعة الروح (الحرية) شيء كلي ومجرد وطبيعة المنفعة الشخصية شيء جزئي، فإن هذا الشيء الكلي (الحرية) الموجود بالقوة بلغة أرسطو، يحتاج إلى هذا الشيء الجزئي(المنفعة الشخصية) لكي يخرج من "الليس الى الأيس"* ويكون موجودا بالفعل. ومعنى ذلك أن كل ما تحقق طوال التاريخ احتاج الى منفعة شخصية لكي يخرج الى حيز الوجود.[20]

تصلت الأمة إلى أوج وعيها بذاتها؛ أي إلى الغاية التاريخية؛ أي الحرية، حينما تصل إلى هذا الإنسجام بين المصلحة الخاصة للمواطن، والمصلحة العامة للدولة، وهذا ما وصلت إليه الدولة الجرمانية؛ في داخلها حيث اتحدت الإرادة الذاتية مع الإرادة الموضوعية واجتمعت في وحدة الدولة، وأصبحت هذه الوحدة (الدولة) هي التحقق الفعلي للحرية، وفيها تبلغ الحرية مرتبة الموضوعية، وذلك لأن الإرادة التي تطيع القانون وتخضع له هي وحدها الإرادة الحرة.[21] واستطاعت الدولة البروسية كما يرى هيغل أن تحقق هذا المسعى التاريخي المتجسد في وعي الروح بذاتها على أنها حرة، وذلك من خلال جمعها بين المصلحة الخاصة للأفراد وغايتها الكلية، عن طريق وضعها قوانين تجسدت فيها إرادة الأفراد، أما الفرد الحر حسب هيغل فهو ذلك الذي يخضع لهذه القوانين[22]؛ فلا وجود للحرية خارج الدولة ولا وجود لدولة بلا حرية، فلكي نكون أحرارا عبينا أن نكون عبيدا للقوانين.

إذن الهدف النهائي للتاريخ هو تحقيق الوعي بالحرية، وهذا الهدف وصل إلى نهايته في الدولة الجيرمانية، لذلك فالتاريخ حسب هيغل ينتهي حيث تحققت غايته؛ وبالتالي كانت الأمة الجرمانية حسبه هي نهاية التاريخ.[23]

خاتمة

هكذا نظر هيغل إلى التاريخ على أنه مسار جدلي دياليكتيكي تقطعه الروح، وينتهي فور وصولها(الروح) إلى وعيها بحريتها. هذه الروح التي عاشت الويلات تحت نَيْرِ العبودية في مرحلتها الأولى في العالم الشرق، وكان لها أن تنال وعيها بحريتها في الأمة الجرمانية. ونصل مع هيغل إلى فكرة جوهرة مفادها أن الحرية هي ماهية الروح والغاية الأصيلة للتاريخ، هذه الغاية التي تتأرجح بين تناقضات المصالح الجزئية والموضوعية، تتحقق داخل الدولة التي تجمع بين تناضات الجزئي والموضوعي في تركيبة واحدة، وتجسد ارادة أفرادها في قوانينها، وهذا ما انتهى إليه التاريخ في الأمة الجرمانية حيث تحققت غايته.

لائحة المراجع

ـ هيجل فريديريك، العقل في التاريخ، ترجمة وتعليق إمام عبد الفتاح إمام، الجزء الأول من محاضرات في فلسفة التاريخ، الطبعة الثالثة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2007.

ـ هيغل فريديريك، محاضرات في تاريخ الفلسفة(مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها)، ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1986.

ـ إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيغل: دراسة لمنطق هيغل، دار التنوير، 1968.

ـ مصطفى النشار، فلسفة التاريخ: نشأتها وتطورها من الشرق القديم حتى توينبى، نيوبوك للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2017.

ـ مفرح بن حميد العنزي،هيغل وفلسفته التاريخية ومنظوره السياسي، مجلة كلية التربية-جامعة شمس، المجلد الثلاثون(الجزء الثاني) 2024.

ـ قيس ناصر راهب، نهاية التاريخ، دراسة تحليلية نقدية للمفهوم وحضوره المعاصر، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية العتبة العباسية المقدسة، الطبعة الأولى، 2017.

ـ صبحي أحمد محمود، في فلسفة التاريخ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1975.

ـ بيتر سينجر، هيغل: مقدمة قصيرة جدا، ترجمة إبراهيم السيد، مراجعة مصطفى محمد فؤاد، هنداوي، 2015.

ـ دانييل ليتل، فلسفة التاريخ، ترجمة طريق السليطي، موسوعة ستانفورد للفلسفة.

ـ المسكني فتحي، هيغل"بالنسبة إلينا": مدخل إلى كتاب فينومينولوجيا الروح، مجلة حكمة، 2017.

ـ المعانيد الشرقي، مكر التاريخ عند هيغل، الحوار المتمدن- العدد 7286، 2022.

ـ منيرة محمد، جدلية الحرية والتاريخ عند هيغل، مجلة جامعة دمشق-المجلد 30- العدد 1+2، 2014.

[2]مفرح بن حميد العنزي، يغل وفلسفته التاريخية ومنظوره السياسي، مفرح بن حميد العنزي، مجلة كلية التربية-جامعة شمس، المجلد الثلاثون(الجزء الثاني) 2024، ص239.

[3] المرجع نفسه، ص2024.

[4] المسكني فتحي، هيغل"بالنسبة إلينا": مدخل إلى كتاب فينومينولوجيا الروح، مجلة حكمة، 2017.

[5] مفرح بن حميد العنزي، هيغل وفلسفته التاريخية ومنظوره السياسي، المرجع السابق، ص 241.

[6] بيتر سينجر، هيغل: مقدمة قصيرة جدا، ترجمة إبراهيم السيد، مراجعة مصطفى محمد فؤاد، هنداوي، 2015.

[7] المرجع نسه.

[8] مصطفى النشار، فلسفة التاريخ: نشأتها وتطورها من الشرق القديم حتى توينبى، نيوبوك للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2017، ص 194.

[9] المعانيد الشرقي، مكر التاريخ عند هيغل، الحوار المتمدن- العدد 7286، 2022.

[10] منيرة محمد، جدلية الحرية والتاريخ عند هيغل، مجلة جامعة دمشق-المجلد 30- العدد 1+2، 2014، ص 510.

[11] هيجل، العقل في التاريخ، ترجمة وتعليق إمام عبد الفتاح إمام، الجزء الأول من محاضرات في فلسفة التاريخ، الطبعة الثالثة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2007، ص 78.

[12] مصطفى النشار، فلسفة التاريخ: نشأتها وتطورها من الشرق القديم حتى توينبى، نيوبوك للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2017، ص 192.

[13] دانييل ليتل، فلسفة التاريخ، ترجمة طريق السليطي، موسوعة ستانفورد للفلسفة، ص14.

[14] إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيغل: دراسة لمنطق هيغل، دار التنوير، 1968، ص20.

[15] مفرح بن حميد العنزي، هيغل وفلسفته التاريخية، ومنظوره السياسي، مجلة كلية التربية-جامعة شمس، المجلد الثلاثون(الجزء الثاني) 2024، ص 249.

[16] المرجع نفسه, ص250.

[17] هيغل فريديريك، محاضرات في تاريخ الفلسفة(قدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها)، ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1986، ص 95.

[18] مفرح بن حميد العنزي، هيغل وفلسفته التاريخية، ومنظوره السياسي، المرجع السابق، ص 251.

[19] صبحي أحمد محمود، في فلسفة التاريخ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1975، ص208.

* الأيس كلمة مشتقة من أيس وهو لفظ مهجور منه اشتقت كلمة ليس، والأيس هو الوجود. وفي كلام عن الله تعالى قال الكندي: "هو مؤيس الأيسات عن ليس"؛ أي خالق الموجودات من العدم. المؤيس هو الموجد والتأييس التأثير والإيجاد. وجاء في سياق حديثنا بمعنى: الليس هو العدم، والأيس هو الوجود (أنظر المعجم الفلسفي لجميل صليبا)

[20] مصطفى النشار، فلسفة التاريخ: نشأتها وتطورها من الشرق القديم حتى توينبى، المرجع السابق، صص193 194.

[21] المرجع نفسه، ص195.

[22] هيغل وفلسفته التاريخية، ومنظوره السياسي، مفرح بن حميد العنزي، المرجع السابق، صص 156 157.

[23] قيس ناصر راهب، نهاية التاريخ، دراسة تحليلية نقدية للمفهوم وحضوره المعاصر، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية العتبة العباسية المقدسة، الطبعة الأولى، 2017، من ص36 إلى ص39.