آخر مقالات الفلسفة والتربية

المزيد

قصة ودراسات أدبية

شعرها مشدود إلى الوراء على شكل ذيل حصان يتدلى كشلال ماء بلونه الخرنوبي الجميل، تبعثر ما تناثر منه فوق عنقها وكتفيها. كانت بين الفينة والأخرى تخلل أصابعها في خصلاته لتعيده إلى الوراء، فيرتمي فوق كتفيها.

تذرع رواق المحكمة بتصميم عجيب، في يدها اليمنى حقيبة جلدية سوداء منسجمة مع لونيْ تنورتها القصيرة وحذائها ذي الكعب الرقيق العالي. وباليد اليسرى أمسكت ملفا كرتونيا ضاجا بالوثائق والمستندات والشهادات وتقارير الخبراء والفنيين.

تمشي محدثة ضجة بدقات حذائها ذي الكعب الحاد، الدقات الموقّعة تلفت أنظار العابرين إليها. تتجه نحو مكتب معلوم دأبت التردد عليه منذ اتخذت قرارها بأن تسترد ما يحاول الآخرون اغتصابه منها. عرفت التفاصيل المؤدية إلى ذلك المكتب، وتدربت على مسك مقبض الباب النحاسي اللماع. صارت تدخل دون استئذان. كانت في البداية تطرق على الخشب الأبنوسي ثلاث طرقات موقعة. تنتظر كلمة "تفضل" لتعبر الباب بكامل أناقتها وتغمر المكان بضجيج عطرها وأنوثتها التي لم تقدر الهزات على محو آثارها.

تمشي وفي رأسها أتون يتأجج وبركان من الغضب ما زالت حممه تتآكل في جوفه باحثة عن فتحة مؤدية إلى الفوهة لتنفلت الحمم من الجوف فتلتهم كل ما يقع في طريقها. هي تدرك أنه إن انفتحت الفوهة واندفعت الحمم فإنها ستلتهم كل ما يعترضها. في جوفها وبين جنبيها تستعر مساحة ممتدة من الحقد والنقمة والكراهية. صار كل شيء أمامها عابسا بلون الحزن المكدس على قلبها.

زارت مكاتب كثيرة لخبراء محلفين وغير محلفين، ومنحوها شهائد وتقارير. وأضافت إلى كل شهادة شهادة تؤكد صحتها ومختومة وموقعة. بعض التقارير يقسم أصحابها ويوقعون أن تلك الوثائق لا لوثة فيها ولا تدليس.

سلّمت ورقة اختبار اللغة العربية للمعلمة الواقفة بجانبي، فخربشت في ورقة التوقيع بسرعة، ثم حملت أغراضي وخرجت بخطوات بطيئة، أجرّ قدمي جرًّا. وقفت أعلى الدرج وتنهدت تنهيدة طويلة. كانت صديقتي سلمى تنتظرني في الساحة الخارجية، نظرت إليها ونظرت إليّ، جلسنا لدقائق معًا، ثم خرجت بعد أن سمعت اسمها عبر جهاز الميكروفون. ودّعتها غير مصدقة أن هذا سيكون آخر لقاء بصديقتي الحبيبة.

كنت قد طلبت من والدي أن يتأخر قليلًا حتى أشبع نظري بزوايا المدرسة. جلست أتأمل وجوه التلميذات اللواتي اعتدت رؤيتهن طيلة أربع عشرة سنة، كبرت معهن وعشنا تجارب الطفولة معًا. قد نختلف كثيرًا، ولكن شيئًا ما في العِشرة الطويلة يجعل الفراق مؤلمًا. أحسست بشعور غريب، وكأنه ألم في قلبي.

سمعت اسمي، ثم وقفت وألقيت نظرة الفراق الأخيرة، وارتديت عباءتي ونقابي ببطء، لعلي أطيل دقائق الوصول قليلًا. تنهدت مرة أخرى، ولما ركبت السيارة التفت لرؤية الباب، كانت تلك المرة الأخيرة التي أراه فيها يبتعد عني وأبتعد عنه.

مرت فترة ليست بطويلة، وعدت إلى وطني. اليوم هو يوم جديد. تباطأت اليوم مرة أخرى، ولكن هذه المرة لعلي أبطئ ساعة اللقاء الجديد. ذلك الألم عاد إليّ مرة أخرى، وكأنني تلميذة في الصف الأول الابتدائي. يا ليت سلمى معي اليوم! تمنيت لو أرى ابتسامتها الجميلة وأستمع إلى أحاديثها الممتعة. مسحت بسرعة دمعة صغيرة تسللت إلى وجهي قبل أن يراها أحد.

ارتديت عباءتي وجلست في السيارة. من هم هؤلاء؟ ومن أساتذتي؟ وأين مؤسستي؟ لقد اختلف الطريق، واختلف الباب، واختلفت الوجوه. أين سلمى؟ أين الفصل؟ وأين تلميذات الفصل؟

تحجرٌ في حلم وحيد

يحرسه الخوف من الحياة

يقبض الرماد عليه

صهوة قلبه

ويتضاءل كشبهةٍ تطرق سحابة بوح

ثم تجرح اكتمالها

فتور الذاكرة.

تتآمر العربات على سفك طرقاته

يتآكله زمنٌ مؤقت

بمزاجية البحر

معروض للبيع، فمن يشتري؟

وطن عمره آلاف السنين، كتبت فيه أول أبجدية، في قلبه بنيت حضارة صحرواية، أعمدة طويلة، مسارح رومانية قديمة، أسواق عريقة رائعة، مدفن أول نبي.

بحرٌ جميل، جبل شامخ، أنهار طويلة، وسهول خيرة.

وطن قدماه سومريتان، قلبه عربي، ورأسه تائه بين الأمم.

فقد نصف أرضه في صراع الأمم، ينتظر ضياع النصف الآخر في فتنة الأهل.

من يشتري وطنا؟

غلبه التنافر والتناقض، كفرت به الأديان، و جننته الأفكار، وثملت عينيه القوميات.

من يشتري وطنا؟

أرضه غنية بالنفط، وبحره يطفو على الغاز، وشعبه جائع، ضائع.

فيه ألف قبيلة، ولا يوجد فيه مواطن واحد.

حدوده الرماح المتصارعة، والدماء المسفوكة.

من يشتري وطنا؟

كانت عيادة الطبيب غاصة بالمرضى. كل ينتظر دوره. كانت هناك حالة من الصمت التي خيمت على المكان. لا تسمع سوى صوت التلفاز المعلق أعلى الحائط كأنه رقيب على حركة كل واحد منهم. في الجانب الأيسر من قاعة الانتظار، كان رجلان، منسجمين في حديث طويل. لا يعيران أي اهتمام لأي حركة داخل القاعة. كانا ينتظران أيضا دورهما.

كانا يلبسان لباسا تقليديا. يبتسمان تارة وتارة يصمتان. أحيانا ترى أيديهما في صراع مع الكلمات كأنهما في مرافعة وكان كل واحد منهما يريد أن ينتصر.

قال الأول صاحب الجلباب الطويل وداكن اللون ورفيع الجسد وحاد النظرات:

-لقد أصبحت المعيشة لا تطاق. لا يحتمل ما نعيشه اليوم.

ابتسم الثاني، قصير القامة، بجلبابه الفضفاض وطيب الملامح:

-صحيح، في السابق، كنت أستطيع أن أشتري الخضر واللحم بمائة درهم.

أجابه الرجل الأول وهو يضرب كفا بكف:

- تقاعدي لم يعد يكفيني حتى لمسائلي الشخصية. حتى تكلفة زيارة هذا الطبيب لم أستطع دفعها. لولا مساعدة ابني المسكين الذي يشتغل في احد المصانع.

ابتسم الرجل الثاني وقال له:

ولدك طيب معك. الله يخليه لك.

استوطن الصمت المكان. نظرات غامضة وغير راضية لا على الانتظار الذي طال ولا على وضعيتهما.

ثم أردف الرجل الثاني وقال له:

أتدري كم وجدت ثمن زيت الزيتون اليوم؟ لا تصدق.

- كم؟

- مائة وعشرون درهما. انه الجنون. يظلون يغنون في الإذاعة والتلفاز بأهمية الزيت البلدي وضرورة استهلاكه. كيف يمكن ذلك اليوم؟

وتجهم وجهه بعدما كان شعلة من الفرح والرضا. ونظر الى الأرض كأنه يبحث عن شيء فقده.

سأل الرجل الأول السيدة التي في الاستقبال عن دوره. أجابته بانه سينتظر قليلا.

فرك يديه ومسح وجهه ولحيته واستغفر الله. ثم قال للرجل الثاني:

- لم أعد أستطيع شراء زيت الزيتون. انه غالي جدا والمسكين في هاذ البلاد يضيع.

- إذا رغبت نشترك في لتر واحد ونتقاسمه بيننا حتى لا نحرم منه.

" معظم حياتنا مصادفات، ترتبط بأحداث لا علم لنا بوقائعها، وإن كُنّا نسعى لِتدبّر أَمرها بترتيب سياقاتها، هي الحَياة هكذا فَهْمها عَصِي على المرء مهما ادّعى القدرة على حل شفرتها وتفكيك مخرجاتها، وأنا طيلة سنوات عمري الماضية عشت فصولا مترابطة ألهتُ وراء وَهْمِ الإحَاطة بِشَواردها وأَلجِمَتها، لكنني فجأة وفي لحظة سَهْو غريبة وجدتني أزيغُ عن جادة الصواب وأفقد البوصلة، فبعد أن كنت " رأسا" صرت "قدمين".

أنا علال بن مثقال المفوض القضائي الذي كان يطرق أبواب الناس حاملا لهم استدعاءات المحاكم، وأُوافِيهم برسائل التَّبليغ والإشهار، ويتهافت المتنازعون على طلب خدماته، أفقد على حين غرَّة هذه الصفة، وأنقلب إلى مشبوه متورط في قضية تَزوير مُلفّقة انتهت بي إلى العزل، بعد الصَّدمة جاءت الصَّحوة، وإذا بِي دون مورد عيْش، وقَلبتْ لي الأيام ظَهر المجن، وانفضّ من حولي المتهافتون، وطلبت عَقيلتي الطَّلاق وهي غير نَادمة، وعندما ناقشتها في الأمر صَمَّتِ الأذان، فكأنها الحَجر الصَّلد، لا جواب ولا تجاوب، إلا الخذلان وخيبة الأمل، قتلتني بدم بارد ولم تَرْع عشرة ولا تذكّرت ما فات بيننا من محبّة ومودة، فارقتها وآلتْ إليها حضانة ابنتينا، ومضيت إلى حال سبيلي أبحث عن مخرجات لوضعي المتأزم علّني أعثر على ما يعيد لنفسي نقاء وبساطة الأمس ويضمن لي فرصا جيدة تُجنبني براثن الانهيار"

كانت الظروف أقوى من علال بن مثقال، ولم ترحم ضعفه، واضطرته للنزول درجة ثم درجات، وحتى يستطيع أن يضمن لنفسه سيرورة مأمونة، رضِي بالعمل حارس أمنٍ خاص لضيعة واحد من علية القوم، معروف بأنه رجل أعمال وسياسة، استقل بمسكن ملاصق لمدخل الضيعة يحرس بابها، ويراقب الداخلين والخارجين، ويقدم يوميا تقريرا سرّيا لمُسيِّر الضَّيعة وهو كهل ضخم الجثة يتعامل بصرامة وحزم مع كل المشتغلين تحت إمرته ، ولا يتردد في معاقبة كل من يخرج عن السطر من منظوره، كان شعاره الدائم:" شوف واسكت، واللي تكلم يرعف"، كان على علال القبول بهذا الوضع والرضى بهذا المستجدّ، فهو صامت يرى ويسمع ولا يتدخل في أمر، البندقية الخماسية على ظهره وحزام الذخيرة يُمنْطِقُ وسطه، وهو أشبه بمقاتل يذرع المكان يحفظ الأمن و يحمي الدِيَّار، وينفذ التَّعليمات الصَّادرة إليه من مشغليه الذين أطعموه من جوع وأمنوه من خوف في زمن تنكر فيه له الجميع.

دمشق في خاطر كل سوري هي الجامع المشترك لأحلامهم، وخيباتهم، يفتخرون بالإقامة فيها، ولو كانت في بيت متواضع مستأجر في دف الشوك أو القابون.

تمرُّ كل الطرق إلى دمشق بالصحراء الحقيقية أو المجازية.

ترى فيها بعض الأحياء الراقية، ولكن ينجذبُ نظرك إلى مساكن الديماس التي يتكدس فيها البشر كسردين مرتب، أشبه ما يكون بأحياء الفقر في ريودي جانيرو.

لا تثور دمشق، ولا تتغير بسهولة، هي كسوقها الأشهر -الحميدية- تشتري كل البضائع وتبيعها بنصف الثمن المعلن.

تستقبلُ الثائرين المنتصرين برؤوسهم الحامية، وتودع المهزومين بقلب بارد.

هي أرض لكل لاجئ، فلا يمضي فيها أربعين يوما حتى يعتقد أنه أطلَّ عليها من قاسيون، وعندما تودي به الأقدار إلى القارعة يصير جزءا من ماض رحل كأنه لم يوجد ولم يعش بها قط.

تعطي دمشق سكنا و أمانا بسهولة لكل من يطرق بابها، لكنها لا تمنح قبرا لأحد إلا بصعوبة بالغة.

ما أكثر من اشتهى وهما فلحق به في دمشق، وما أكثر من باعته من الميدان وحتى المالكي والمزرعة.

في دمشق يعرف الجميع أين يقع القصر الرئاسي، ومقر رئاسة الوزراء، بل تعرف الشوارع بمقرات الأفرع الأمنية، حتى فلسطين فيها تحولت إلى فرع أمني، لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بغدٍ ما فيها.

"الجمال يولد بأشكال عديدة، فقط غيّر زاويتك وستراه في كل مكان" (س. فرويد)

الجمال مفتتح كل بداية، ومفتتح الوجود جمال.

1 ـ بعيداً عن التعقيد..

بعيدا عن الفلسفة وشطحاتها، وأسئلتها المقلقة حول الوجود والموجودات، وهي تزيد الجمال تعقيدا حين تحاول تفسيره تفاسير تُرضي الآلهة، وتُسكنه كتب وحكايات الملاحم والبطولات، بعيدا عن الشعر وهذيانه حين يتغنى بالجمال كلمات وصورا تُخندقه ولعا وشوقا وحرقات ودموعا ولهفة، تموت خنقا داخل الدواوين وعلى الأوراق.

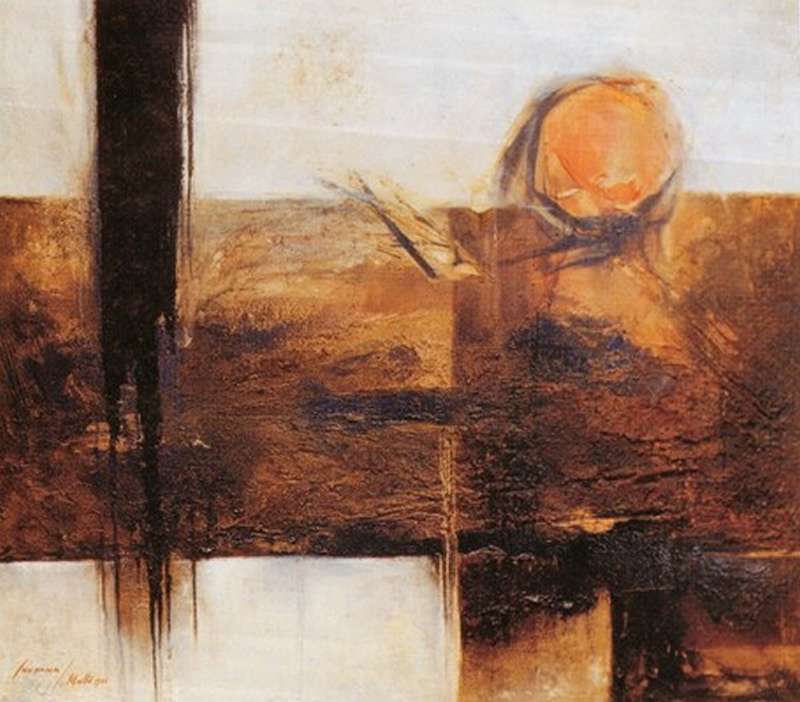

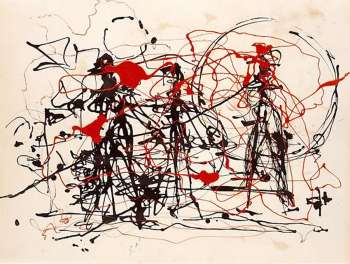

بعيدا عن تلاوين الرسامين وشخبطات ريشاتهم المسافرة في اللون، وهي تُحيل الجمال خطوطا وخربشات تزيده تعقيدا حين تصبغه بأسماء المدارس، تكعيبا وتجريدا وواقعا، تعتمد اللون وضرب اللوحة، ثوبا أو حريرا، قاموسا وفنّاً.

بعيدا عن سرحان المريدين والعابدين والحالمين الباحثين عن الجمال في حلقات الذكر والتمسُّح بالأعتاب والتبرك باللحود والكرامات، بعيدا عن كراسي المدارس والمعاهد التي تُقزّم الجمال في جُمل وكلمات جوفاء تزرعها في قلوب المتعلمين كلاما وتمارين وأنشطة، بعيدا عن مراتع القُبح الذي غطى أبسط تفاصيل حياتنا، حتى أنمحى الجمال منا وفينا ومن بيننا، وأصبح غريبا، عملة نادرة، بل مفقودة، فلا نجده إلا مخبوءاً تحت مُسمّيات العيْب والحياء.

بعيدا عن النظرة القاصرة للجمال التي تراه في حوَر عينٍ أو زُرقتها، أو أهداب ناعسة، أو قدّ ميّاس أو نهدٍ كاعبٍ نافرٍ يثير الشَّهوة، بعيدا عن التعقيد والتّصنّع، والرياء والتظاهر والتفاخر الكاذب، فتلك نظرة كسيحة للجمال، بائسة وجيعة تبخس سر الجمال، وقيمة الجمال، لأن الجمال في حقيقته المثلى، قيمة تسمو بالإنسان والوجود.

2 ـ قريبا من الجمال..

نظرة إلينا، إلى محيطنا، إلى واقعنا، إلى ما نحن فيه من دُنُوٍّ من القُبح، تحكي بما لا يدع مجالا للريبة والشك، أن الجمال عندنا ـ للأسف ـ تقليدٌ أعمى، تظاهرٌ كاذب، امرأة بمواصفات دنيئة، وما سوى ذلك، عادي، لا جمال فيه، تلك نظرة فيها حوَل، عوَر، فيها عمش، نظرة بائسة لا تسبر غور الأشياء، ولا تنفذ عمقها لتستخرج لبها.

وقفت بين يدي معلمي الذي حدجني بنظرة ثاقبة اخترقت ثيابي وجسدي وأربكتني. قلّبني ببصره الحاد، صعّده وصوّبه. حدّق في شعر رأسي المموّج، وفي أسمالي البالية المرقعة بخيوط غليظة منفّرة. دقق النظر في ميدعتي باهتة اللون من القِدم وقد نُزعت أقفالها وجيبها الذي على اليمين. ثم نزل قليلا فتركز بصره على سروالي المتشح باللون الرمادي لما التصق به من تراب وعرق. وانتهى أخيرا إلى حذائي الذي انكشفت في مقدمته بعض أصابع قدمي، ذاك الحذاء الذي رافقني سنتين كاملتين وكنت أشده بخيطين كلٌّ بلون محاولا جعلهما لونيْ فريقي المفضل.

عندما أنهى المعلم العبث بي بسهام نظره دون أن ينطق بكلمة واحدة رمى كراسي الذي كان يقلبه بين يديه على وجهي. آلمتني الضربة لكني لم أتزحزح عن مكاني خوفا من إغضابه. تسمرت دون بكاء، كتمت ألمي وتجلدت. لعل أكثر ما آلمني أن أرى كراس العبادات بما خُطَّ على صفحاته من آيات قرآنية مقدسة وأحاديث نبوية شريفة يتدحرج بين الطاولات وتتقاذفه أقدام رفاقي. ثم صرخ في وجهي وهو يشير بسبابته إلى المقعد الأخير "ذاك مكانك، الزمه حتى آخر يوم من السنة الدراسية".

اتجهت نحو المكان الذي حدده لي معلمي وقلبي يخفق خوفا كقلب عصفور صغير وقع في فخ نصبه له صبي شقيِّ. سرت متعثرا في خوفي وارتباكي. أحسست بنظرات رفاقي تخترق جسدي النحيل مثل سيوف حادة. وصارت قهقهاتهم نواقيس تقرع رأسي. وغلى الدم في عروقي وفكرت في أن أصرخ في وجوههم وأن ألتفت إلى معلمي وأشتمه، لكن خوفي من غضبه ألجمني. طالت بي المسافة وشعرت بالعرق ينز من كل مسام جسدي وتغمر حباته وجهي وكل جسمي. تبللت ملابسي ولم أعد أعي أين أضع قدمي فاصطدمت مرة بطاولة، ومرة أخرى بقدم أحد الرفاق الذي أراد إسقاطي عنوة فتهاويت وكدت أسقط لولا أن تداركتني طاولة استندت على حافتها.

لم يكترث معلمي بما كنت أعاني، ولم يمنع التلاميذ من العبث بي. لم يكترث بضعفي وعجزي، ولم يأبه ليتمي وفقري. لم يكترث بي عندما قلت له إنني أنام وأختي ووالدتي في ما يشبه الغرفة جاد بها علينا دَعِيُّ كَرَمٍ طمعا في جسد والدتي. في تلك الغرفة، إن جاز أن نسميها غرفة، كنا نطبخ ونأكل ونسهر وننام. لم ينزعج عندما أخبرته أننا نأوي إلى فراشنا عندما تغرب الشمس، فليلنا يبدأ عند الغروب. لم يحفل بارتعاشه شفتيَّ وأنا أعترف له أنني أهملت حفظ الآيات التي كلفنا بها لأننا لا نملك شموعا في بيتنا.

تقديم لباكورة (في الحب مناسك) للشاعرة المغربية العصامية متين فاطمة..

ينطوي الديوان على أكثر من 140 صفحة، صُفِّفت داخل غلاف تتوسطه لوحة مبهرة، لوجهين يقابل أحدهما الآخر، لا تميزهما خصائص محددة، تعبر عن حب بين اثنين، قد يكون الذكر والأنثى كما تُقنّنُه الطبيعة، أو يكون تعبيرا عن حب مواطن لبلدته وطن الأمن والاستقرار، أو شخص لآخر قريب من الأسرة أو بعيد عنها؛ صمم الوجهان بتداخل في ما بينهما يحمل الأول: اللون الأحمر، لون الدماء التي تجري في عروق الجميع، دون تمييز عرقي أو ديني أو لوني.. أو لون العلم المغربي، رمز الفخر والعزة؛ والثاني صُمّم باللون الأبيض، لون الصفاء، والقلوب البيضاء التي لا تعرف الغش أو المكر أو الخداع، لون الأرواح الطيبة المشمولة بالحب، والمجبولة بالتسامح وحب الآخر...

استهلت شاعرتنا متين فاطمة المضمومة، بإهداء عميق إلى فلدة كبدها الوحيدة، رصعته بفصوص من العبارات اللؤلئية، تتوهج بلهيب الحب بكل ما تكنه العواطف من مشاعر رقيقة، وما تحمله الأعماق من لطف ورقة ونبل..

يا نـجمة سـمائي

يا كوكبَ رجائي

صباحُكِ خيرٌ

يومُكِ ستـرٌ

حبيبة القلب

(الإهداء)

وحب الآباء للأبناء لم يأت عبثا، وإنما هو سريرة يتقاسمها البشر والحيوان تجاه الخلف / فلذات الأكباد.. لكن حين تكون قرة العين فريدة، فعين الأم تستفيض بالحنو والمعزة بصيغة ملفتة /مختلفة...وأجزم أن هذا الحب الصارخ من الدواعي الأساسية، التي أتحفتنا بمنجز شعري له نكهة وفرادة، يتميز بهما عن غيره من المنجزات الإبداعية، في زمن اغتيلت فيه قيمة الحب، وأصبح الشأن للمصالح الخاصة والماديات، ولو بالدوس على الكرامة، أو إزهاق الأرواح..

شاءت شاعرتنا فاطمة متين أن تعنون المجموعة بعنوان يخلخل الاعتقاد،( في الحب مناسك) جملة بسيطة تامة الإعراب، خفيفة على اللسان، لكنها غائرة المعنى؛ فعادة لفظة (مناسك)، نتداولها في المواضيع الدينية '(مناسك الحج/ مناسك العمرة/)، لكن نظرة الذات الشاعرة العميقة لألوان الحب وتعدد أساليبه، هو ما أوحى إليها بانتقاء عنوان في غلاف من الترميز والإيحاء، بربط علاقة اعتباطية عفوية بين الألفاظ، في صياغة مغايرة تَخِزُ بدبوسها المدهش ذهن القارئ..

مع مبحث التحليل النفسي الذي أسسه الطبيب النمساوي سغموند فرويد نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، سيتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الطفل يعيش بدوره مجموعة من الصراعات النفسية الحادة، و يعاني من مجموعة من العقد و المركبات النفسية، من بينها ما أطلق عليه مركب الخصاء، و مركب أوديب، إضافة إلى مجموعة من المشاعر التي تغمر نفسيته و تكون ذات تأثير شديد عليه، كالشعور بالنقص، و الشعور بالذنب إلى غير ذلك.

لكن الفن عموما، و السينما بصفة خاصة، ستتصدى أيضا لهذه الظواهر، بأشكال مختلفة، من خلال مجموعة من الأعمال السينمائية أخص بالذكر منها هنا فيلم الطفل Le kid (1921) لشارلي شابلن، أو "الأطفال يشاهدوننا" (1942) لفيتوريو دي سيكا أو " الأربعمائة ضربة" ( 1959 ) لفرانسوا تروفو..إلخ.

و قد تصدت السينما المغربية بدورها لظاهرة الصراعات النفسية للطفل المغربي، في مجموعة من الأفلام، أهمها فيلم وشمة ( 1970 ) لحميد بناني، و علي زاوا ( 2000) لنبيل عيوش و أكادير بومباي ( 2011 ) لـمريم بكير، و ماجد (2011) لـنسيم عباسي، و العايل ( 2005 ) لـمومن السميحي، مع ملاحظة أساسية أولية هنا و هي أن بعض الأفلام قدمت الطفل من البداية إلى النهاية، بينما اكتفت أفلام أخرى بتقديمه في جزء من الشريط، فيما انتقلت في الشطر الثاني لتقديم الطفل نفسه و قد غدا راشدا كما في وشمة على سبيل المثال.

سأقف في هذه المقالة عند فيلمين أساسيين ينتميان إلى تجربتين مختلفتين و سياقين مختلفين، على الرغم من تقاربهما زمنيا، أقصد فيلما وداعا كارمن ( 2013) لمحمد أمين بنعمراوي، و جوق العميين ( 2015) لمحمد مفتكر.

و أشير بداية إلى أن المقارنة بين الفيلمين ليست من باب إصدار أحكام قيمة، أو إبراز أفضلية هذا الشريط على الشريط الآخر أو العكس. إنما لأن المقارنة بين شريطين مختلفين تمكننا من بناء معرفة جديدة، تركيبية، شاملة، بخصوص العملين من جهة، و بخصوص صيرورة و دينامية السينما المغربية في هذا الجانب منها، الخاص بالطفولة.

"ليس في الإمكان أبدع ممّا كان"[1].

ترى إلى أي حدّ يصح هذا القول: "أحسن ما يمكن أن يُقال قد تمّ قوله، وأروعُ ما يمكن أن يُكتب، قد تمَّتْ كتابته؟"[2].

"ماذا سأكتب؟ وكيف أُنجز أمرا لم يُنجز قبلُ؟ وفيم أُؤلّف؟ أفي النحو بعد سيبويه؟ أفي اللغة بعد الخليل؟ أم في الأصول بعد الشافعي والجويني؟ ماذا أستطيع أن أُنجز؟ فكل القصائد الرّنّانة قيلت، وكل الكتب العظيمة أُلّفت وجُلّدت ووُضعت في مكتبات بغداد ونيسابور ودمشق وبلخ، وكل البطولات وقعت وخُتمتْ بأسماء أبطالها ورُوّيت"[3]، وأن أمامنا ملايين الكتب قد خاضت في كل روائع الحضارات والمعارف والفنون، تحمل خلاصات العقل الإنساني، وحكمته وتاريخه الحافل بالانتصارات والاخفاقات والخيبات، والآمال، وتطلعاته إلى ما هو كائن وما سيكون، جفّت الأقلام وطُويت الصُّحف؛ فلماذا نريد أن نكتب؟ ما جدوى الكتابة إذن؟ لماذا هذا الإصرار على الكتابة؟ هل نكتفي بما كُتب وقيل ونركن إلى الظلمة ونغوص والعالم في الشقاء ننتظر القيامة، أو نقول مع نزار قبّاني: "أكتب كي ينتصر الضّوء على العتمة"[4]؛ والكتابة انتصار.

وإذا كان "من أجمل اختراعات الإنسان المذهلة هي القلم والكتاب، فإنّهما جعلا تقدم البشرية ممكنا بوضع المعرفة تحت تصرف الإنسان"[5] وقضيا على احتكار المعرفة والاستقواء بها، وفتحا آفاق الدنيا ومغاليقها وأسرارها، ماضياً وحاضراً، أرضاً وسماءً أمام العقول المتعطّشة للمعرفة والعلم، وأغريا الانسان بالبحث والتّعمّق في أسرار الوجود والموجودات، وفي حياة الكائنات وما يحيط بها من اسرار.

بعد هذا، هل من سبب مقنع للكتابة اليوم؟ علماً أن ما يقنع بالكتابة، هو ما يترك صدىً أو أثراً في حياة الإنسان، فكيف يمكن تخيُّل عالمنا من دون كتابة؟ في عالم اندثرت فيه معاني كثيرة، وحلّت محلّها أُخرى، وتغيرت أشياء كثيرة وفرّقتنا أشياء كثيرة، وخرص الصّدى وضاع الأثر.

يقيناً، أنّ الإنسان مجبول على التغيير والسؤال والبحث وعدم القناعة بما هو فيه، والبحث عن مجالات للإبداع والمغامرة وتجاوز الذّات، فهل طرْح سؤال الكتابة وجدواها ضروري اليوم؟ هل ما زالت الكتابة قادرة على التغيير الذي ينشده الإنسان، والبناء في ظل الأزمات والخيبات الكبرى التي تصاحبه والتي اختبر فظاعتها؟ وما دامت هذه التراجعات والانتكاسات تتربص بالإنسان، فإن الكتابة مطلب لا بد منه لتكون فعلَ احتراق واختراق، فعلٌ يقاوم الاندثار وسط الخراب الذي يحيط بالإنسان. تنطلق الكتابة من داخل الكاتب لتبني القيم الإنسانية التي ران عليها القبح بكل أصنافه، وأحاطتها التفاهة من كل جانب؛ وتبثّ الجمال في صحراء الذات اليائسة من الغد المشكوك في سطوع شمسه، وتحيي شعلة الحبّ في زمن الكراهية، وتبعث الأمل في زمن الياس، وتُرمّم ما انفكّ وانكسر من إنسانية الإنسان المُحبط والمهزوم، وتفتح للحلم والإبداع فضاءات بِكر، وتجمع ما فرّقته وتُفرّقه السياسة والمعتقدات والأفكار، بهذا تكون الكتابة قضية تتجدّدُ، حين تمنح الأمل للإنسان في لحظات بؤسه ويأسه وشكّه.

لعلني أشعر بسعادة تأمل الموجودات الجميلة من حولي، غير أنه، ولأنني أحس بمقابل امتلاء النفس بسعادة الحياة، أشعر بحزن فقدان تلك الحياة (...)

سيستمر العالم في مغامرته دون أن نعرف إن كانت نحو مصير الزوال أو الميلاد المتجدد،

وأنا أشعر بالأسى لأنه لا يمكنني معرفة ما الذي ستفضي إليه الأزمات الهائلة التي تتعرض لها الإنسانية، وأخاف بأن تصير إلى مرحلة تراجعية طويلة، بقدر معرفتي بأن اللاّمتوقع يمكنه تحويل كل شيء إلى الأفضل كما إلى الأسوأ .

بالفعل فأنا لا أعرف حقيقة ً لماذا صرت شخصا معمّرا وبلغت المائة سنة. يمكنني على الأقل وضع فرضيتين وتقديم مسألة يقينية .

المؤكد أنني خلال السنوات الأخيرة كنت أفضل، وبامتياز- مع بعض المبالغة الضرورية- التغذية الصحية ، وكلما أمكن من أصل طبيعي، واتبعت نظاما غذائيا متوسطيا(نسبة لمجال البحر المتوسط) منذ طفولتي، أساسه زيت الزيتون، وكنت أتجنب منتوجات الفلاحة ذات المنشأ المُصنّع، كما قمت بالحد من شربي للكحول(...) ولكنني لم أمارس رياضة معينة، عدا نشاطا كثيفا في ركوب الدراجة الهوائية حتى سن الخامسة والعشرين، والمشي طيلة حياتي . أولى فرضياتي ترتبط بنوع من الصمود، والقدرة على التأقلم مع المحن.

لقد قاومت، وأنا جنين في بطن أمي، المواد المجهِضة التي تناولتها بعدما أصابها مرض في القلب، وصارت ممنوعة طبيا من الإنجاب .

من يُجير الباحثين من ادّعاءاتِ المُفترين؟

تُعدّ السّرقة الأدبّية، والسّطو العِلمي والفكري ظاهرة ثقافية وأكاديمية بامتياز، بحيث تَعكسُ أزمةً أخلاقيّةً عميقةً تتّصل بانهيار قيم النّزاهة والصّدق والأمانة، وتَعِدُ بإفلاسها. في هذا السياق، أَجِدُني مُنسجما مع ما ذهبت إليه الباحثة العراقية "نادية هناوي" في مقال صحفي نشرته بإحدى المواقع الإلكترونية، بل أُنوّه بِشدّة بدعوتها "المعنيين بالثقافة عامة والأدب والنقد خاصة الحرص على نشر الزاد المعرفي العلمي الأصيل، وأن يحاربوا انتهاك الملكيات الفكرية عبر اعتمادهم أنظمة وبرامج خاصة في كشف الانتهاك والتشابه" (الكلام للباحثة). لكن، "هناوي" أغفلتْ أو تَغافَلتْ عن مبدأ مُهمٍ في هذا الباب، ويتعلق الأمر بالتثبُّتِ، وبأن تكون الحجة بقوة الدعوى. ألم تَذكُر الباحثة المَعنيّة في نهاية مقالها أنّها تعرف برامج كاشفة؟ ما الذي يمنعها من استخدامها لِتُثبت صِحّةَ مَزاعمها، وتصلب عُود أدلّتها، التي بَدَتْ للجميع ضعيفة؟ هذا إذا تضمن مقالها، فعليا، حُججًا وأدلةً، وهو ما سنُعرّيهِ في هذا المقال.

رأيتُ تَجاذُبات كثيرة وتبادل اتّهامات بين مُتنازعين في مواضيع تخُصّ السّرقة الأدبيّة والعلميّة، والسّطو العِلمي والفكري .. الخ. لكن، وللحقيقة، كُلّها كانت تبدو اتهامات مشروعة، خاصة وأن المُشتكي يُعَضّدُ مَزاعمه بأدلّة دامغة، مُوَثّقة، جَليّة للعيان. أدلة لا يجدُ "المُنتحلُ" أمامها سوى الصّمت أو "الاعتراف" بالرذيلة الأخلاقية. على هذا النحو وجدتُ نفسي في مرمى الاتهام بما أسمته الباحثة "نادية هناوي" "سطوا" و"اعتياشا" على أفكارها.

إنّ المتأمل في تجربة الباحثة "هناوي" يُدرك بسرعة نُزُوعها المتكرّر نحو اتّهام الجميع بالسرقة والسطو. فما إن يُدوّن المرءُ اسمها في محركات البحث مُرفقاً بكلمات مثل "سرقة"، "سطو"، أو "اعتياش"، حتى يُفاجأ بِفيْضٍ من المقالات التي تُوجِّهُ من خلالها أصابع الاتهام إلى كل باحث، سواءٌ أ كان واعدًا أم مكرّسًا، بالسّطو على مباحث عديدة تتصل ب: النقد الاجتماعي، ونظرية الأجناس الأدبية، والسرديات، والنقدين القديم والحديث، بل تنسب إلى نفسها السّبق في كل هذه المباحث. والغريب في الأمر أن كلّها اتهامات دون حُجج قطْعية وبراهين جَليّة.

يتوزّع مقال الباحثة "نادية هناوي" إلى ثلاثة أقسام رئيسية: قسم عام يتناول ظاهرة الانتحال والاعتياش، وقسم يَضمُّ آراءً نقديّةً، وقِسم أخير يَغلُب عليه طابع اللّوم والعِتاب. ويبدو أن هذا الأخير يُشكّل، بالنسبة إلى الباحثة، جوهر المقال، حيث تعرِضُ من خلاله "نادية هناوي"، مَزاعمها حول مسألة الانتحال، مزاعم يُفترض أن تَستند إلى أدلّة تُنهي الجَدل حول الموضوع، تَقطع دابِر القول فيه.

التاريخ مرآة للعصر وصورة للذات عند واسيني الأعرج:

يشكل النظر إلى (الذات) باعتبارها صورة تطابق (الأنا) محورا رئيسيا في رواية واسيني الأعرج "كتاب الأمير"، التي تتمحور حول شخصية "الأمير عبد القادر الجزائري" التاريخية في لحظة مواجهة الآخر (المستعمر).

وتتساءل الناقدة "ماجدة حمود" بصدد مناقشتها هذا العمل الروائي: "كيف تكون الشخصية التاريخية ابنة زمانها وأفكارها من دون أن نعزلها عن عصرنا، فتبدو مستقلة من دون أن تعاني غربة عن همومنا ؟[1]...

من هذا المنطلق يجد المتلقي نفسه متسائلا: هل يحق للروائي تجاهل كل ما يشكل خصوصية الشخصية ؟ وهل يحق له انتزاعها من سياقها التاريخي والثقافي كي يرسمها وفق صورة تسعى إلى إرضاء رغباته فيخضعها لأفكاره وزمنه ؟

ترى هل يحق له إعادة تشكيل شخصية عبد القادر الجزائري باعتبارها نظيرا (لِلْأَنا / الذات) في صورة تبدو للمتلقي غريبة عن فضائها الخاص؛ أي عن كل ما يمنحها تميزا وهوية ؟

وهل إلغاء الصراع الفكري القائم بين الأنا و الآخر المستعمر في الرواية التاريخية يمنحها مصداقية ؟

لماذا اختفى الحوار مع الآخر المخالف للأمير؟ ولماذا سلط الروائي الضوء على أصدقاء عبد القادر الجزائري من الفرنسيين ؟

لابد أن يتساءل المتلقي مجددا بعد اطلاعه على هذا العمل الروائي مستغربا : "لماذا سيطر صوت واحد للآخر [ مسالم ومتسامح وخير...] وأُغفل الصوت المعتدي الذي أصر على البقاء في الجزائر مائة وثلاثين سنة ولم يخرج منها إلاّ بالثورة والدم ؟"[2].

عتبة العنوان :

يتكون عنوان الرواية من كلمتين تشكلان معنى منسجما [ الكتاب - الأمير]؛ فالأولى منه تحيل إلى المرجعية التراثية التي تجعل منها مؤشرا دلاليا؛ مثل : " كتاب البخلاء" للجاحظ.

وربما استخدام الكاتب هذه الكلمة في العنوان يوحي إلى مرجعية موضوعية، ذات صلة بالوثيقة التاريخية التي تحاول الرواية اعتمادها من دون أن تهمل جماليات الرواية، إذ أفسحت المجال لصوت الأنا والآخر للتعبير بحرية عما يجول في الأعماق، لكن سرعان ما يستبعد المتلقي هذا التأويل بعد أن يلاحظ أنه تم اختزال (الأنا) والاكتفاء بكلمة (أمير)، وهي الكلمة الثانية في العنوان.

يعول الكاتب على شهرة الشخصية التاريخية لعبد القادر الجزائري، لكن المتلقي سواء أكان عربيا أم غربيا بات يجهلها، خصوصا بعدما أصبح الابتعاد الزمني حتميا عن الفترة التاريخية التي عاش فيها عبد القادر الجزائري، لذلك نَلْمَحُ في حذف الاسم رغبة لا شعورية من قبل الكاتب في عدم تحديد طبيعة (الأنا)، والاكتفاء بتجسيدها عبر خصوصية الاسم الذي يوحي بهويتها المستقلة وبإنجازاتها في مواجهة الآخر المستعمر، إذ يصح لقب "الأمير" على الأنا والآخر، وبذلك لا يختزل العنوان المقولة الأساسية للرواية، كما أنه قد يحيل ذاكرتنا إلى كتاب "الأمير" لميكيافيلي، من دون أن تكون هناك صلة دلالية بين الرواية وهذا الكتاب.

سبق للمخرج المصري صلاح أبو سيف أن أثار مسألة الأصالة بالنسبة للسينما، وهل يتعلق الأمر بفن يخاطب الميل الإنساني لرؤية آمال البشر وآلامهم، وبالتالي يمكن "تذوقه"، أم لا يعدو الأمر كونها صناعة، تلبي مطالب التسلية، وإغراق الجمهور في عوالم هروبية تُنسيه واقعه المثقل بالملل؟

ربما كانت البداية المحرجة للسينما كوسيلة تسلية رخيصة، سببا في إثارة الاشمئزاز. إلا أن الاختراع الجديد سرعان ما تغلغل في جوانب الحياة الإنسانية، ونافس رواد قاعاته عشاق المكتبات والمسارح. لا يمكن بالتالي إنكار التأثير العميق للسينما في العصر الحديث، فقد ينسى المرء أول كتاب قرأه، لكنه لا ينسى أبدا أول فيلم شاهده. (1)

يولد الفيلم ثمرة تكامل عناصر متعددة: الممثل، والحوار، والمنظر، والموسيقى؛ بالإضافة إلى ما استحدثته الكاميرا من حركة، وزوايا تصوير، ومؤثرات بصرية. كل هذه العناصر يديرها المخرج بأسلوب تناسب وتوازن وإيقاع، يجعل من الفرجة مصدر متعة، وتوليفة حاسمة لتحقق الفهم وتلقي الرسالة. بهذا المعنى يكون للسينما دور في مخاطبة المُشاهد برؤية فنية ورسالة جمالية، يتخطى بفضلها حدود ذاتيته الشخصية إلى قضايا العالم، وهموم الإنسانية من حوله.

هل يُعزى إذن نجاح أغلب الأعمال السينمائية إلى تحقق الرؤية الفنية والرسالة الجمالية اللتين استشعرهما جمهور متذوق؟

ترتبط الإجابة عن السؤال بكيفية تذوق الجمهور للعمل السينمائي، واستكشاف أبعاده الجمالية. والمسألة هنا لا علاقة لها بنوعية الأفلام، يقول صلاح أبو سيف، إذ يمكن للأفلام الهروبية أو أفلام التسلية المجردة أن تكون مثقفة جدا إذا روعي في صناعتها الذوق الرفيع. إن الأمر يتعلق بإشاعة معايير جمالية، تغذي المزاج الثقافي العام، وتتيح تبسيط مفردات العمل الفني بشكل يسمح للجمهور بتحديد نقاط القوة أو الضعف، ومدى جمالية أو تدني مستوى الجمالية فيما يتلقاه داخل قاعات السينما.

يحتدم رأيان في قضية تذوق الأعمال الأدبية، سعيا لتحديد المسافة بين النص وقارئه. هل يتعلق الأمر بمتعة وجدانية متحررة من أي استدلال عقلي أو مسبقات لغوية وبلاغية؟ أم هي ملكة لا تستوعب جمالية قول شعري أو نثري، إلا باستيفائها شرط الإلمام بمعارف تساعد على الإيضاح وتبديد الغموض؟

إلا أن كلا الرأيين يتفقان على أن التذوق في مجال الآداب لا يتحقق بدون فهم. فالمتذوق في عالم الإحساس الجسمي يكفيه جزء يسير لبلوغ الإحساس المطلوب، سواء تلذذا أو نفورا، بينما يحتاج متذوق الأدب إلى وقت طويل، ينتهي خلاله من قراءة النص أو استماعه إلى نهايته.

تكمن خصوصية الأدب في كونه يتطلب إلماما بنظام رموزه، حيث الكتابة رمز ننفذ من خلاله إلى شيء كامن خلفها. ولذا يتوجب على كل قارئ أن يفك شفرات النص أولا، ثم يحدد مدلول كل كلمة في نفسها أولا، ثم بوضعها داخل سياق تعبيري وتركيبي متعدد بتعدد النصوص الأدبية زمانا ومكانا. وهو الجهد الذي لا تتطلبه التعبيرات الفنية الأخرى، من تشكيل وموسيقى وغيرها.

كل تذوق إذن يشتمل على معرفة في حدها الأدنى بلغة النص الأدبي وأسلوبه، والقواعد التي تحكم جنسه، ثم الاتجاهات التي ينحاز إليها كاتبه، اجتماعية كانت أم سياسية أم غيرها. وهذا يعني أنه لا يوجد قارئ يبدأ من نقطة الصفر كما يؤكد الدكتور إبراهيم عوض (1)، وأن الملكة النفسية التي تدرك نواحي الجمال لابد أن تسبقها عملية الفهم.

تلهمنا قراءة النصوص الأدبية شعورا مكثفا بالنشوة والامتلاء، لأنها استنطاق لما تحمله الرموز من صور خيالية، ورؤى ومشاعر وجدانية. وهو الشعور الذي لا يتحقق إلا بشكل مضطرب ومشوش في باقي الإبداعات الفنية، حيث اللوحة أو المعزوفة الموسيقية حاضرة أمام المتلقي يعاينها ويسمعها. أما النص الأدبي فلا يُقيد القارئ بهذا الحضور المادي، بل يحرره معتمدا على الخيال الذي لا يلتزم سوى بالخطوط العامة للنص.

هذه الحرية تتيح للمتذوق أن يخلق للنص الأدبي أوضاعا وأشكالا لا حد لها، وأن يستغرق فيه لدرجة الفناء، بحيث يصبح شخصا من شخوصه وليس مجرد متابع. وهي السمة التي يشير إليها أوسكار وايلد في قوله: " تتلخص السمة الوحيدة المميزة للشكل الرائع في أن باستطاعة أي واحد أن يُضمنه ما يخطر على باله، أن يرى فيه ما يريد أو يرغب".

1ــ مدخل إلى عامل

الرواية رسالة لغوية تحمل عالماً متخيلاً من الحوادث، التي تشكّل مبنى روائياً بشكل واسع على شريطي الزمان والمكان، والتعدد في الشخصيات بما فيها الرئيسية /البطلة، والثانوية كفروع مكملة، والوقائع والأحداث التي تتعاقب أو تتزامن؛ والسارد الذي يحكي لنا بالتفصيل؛ فهي تشتغل كالقصة على الحدث أو الأحداث، وكيفية بنائها داخل تقنيات الأزمنة وأنواع الأمكنة، وتحريك الشخصيات حسب الوقائع... ومبدعنا دخل غمارها متسلحا بثلاثة أعمدة لا يمكن استثناء أحد منها عن الآخر، أولها الأفكار التي لملمها من الواقع المعيش، وخصّبها في دنّ المخيلة بالإضافات والحذف والتوليد.. ثانيها اللغة التي جمع قاموسها من تجارب متنوعة من محيطه عن طريق الاطلاع والتلاقح ، وخزانه المعرفي الموروث عن الأجداد والأسلاف.. ثالثها الحبكة السردية التي مكنت مبدعنا من توظيف هذه العناصر، وتركيبها في بناء سردي /حكائي ... فهذه فالعوامل مجتمعة، كانت حافزا بليغا على الزج بمبدعنا في عالم الرواية ...

2ــ ملخص حول محتوى الرواية

كان لمكتبتي احتضان المنجز الأدبي، حين تسلمته شخصيا من صاحبه بإهداء محترم سرّني ، تحت عنوان :(جراح غائرة ) من الحجم المتوسط 196 صفحة، مجزأة إلى 43 جزءا، ممكن اعتبارها فصولا، ولو ليست مقيدة بعناوين تثبت ذلك.. تحكي الرواية عن قرية صغيرة تقطنها السيدة عائشة، اختطفت ابنتها زينب من باب المدرسة، وبحثت عنها، ولم تجدها، فاختفت هي الأخرى.. وأصبحت القرية تعيش فوضى باجتياح اختطاف التلاميذ من المدرسة، وهينمة أخطبوط العقارات، وأصحاب المصالح الشخصية وإفراغ الساكنة من بيوتهم ، ومزارعهم ، واجتياح المباني الإسمنتية؛ فتحولت من قرية جميلة بأغراسها وحقولها إلى قرية ملوثة، تتراكم فيها الأزبال، وتتناسل الأحداث؛ وتتفشى فيها ظواهر مقلقة كالفقر والبؤس والدعارة، والسرقة والقتل، وتطال يد الإفراغ عبد المالك زوج عائشة وأبا زينب هو الآخر .. وتتوالى الاحتجاجات.. أخيرا تعود عائشة فتجد مكان مسكنها خرابا ....

والقرية دون منازع هي رمز وإشارة حقيقية إلى الوطن ، وما يجري فيه اليوم من أحداث مؤسفة وقاتلة ، تشمئز منها النفوس ...

صدرت الرواية في حلة أنيقة عن مطبعة النورس زرار /الطبعة الأولى، تخلو من أي تقديم ، تاركا مبدعنا بوشعيب الإدريسي المجال ، ليقدم الإبداع نفسه بنفسه ..

3ـــ العتبات النصية كبوابة لاقتحام المضمومة

أي كتاب يلمسه القارئ، لابد وأن يقلبه بين يديه، قبل بدء قراءته، يتفحصه، ويطلع على عتباته النصية التي تقوده إلى المحتوى، لتساعده على فهم المقروء: كالغلاف، والعنوان، واللوحة، والألوان وما جاور ذلك.. ولقد أسهم الوعي النقدي الجديد في إثارة علاقة العتبات والنصوص المحيطة، أو المجاورة بالموضوع الأساسي، فأضحى مفهوم العتبة ، مكونا نصيا جوهريا له خصائصه الشكلية، ووظائفه الدلالية التي تؤهله للانخراط في مساءلة ومحاورة بنيات دالة، لها نفس الدرجة من التعقيد من بنية النص وأفق التوقع... وبدوري قمت كقارئة بنفس الفعل.. أسائل العتبات النصية عنصرا عنصرا بشكل متواضع قبل اقتحامي المحتوى ...