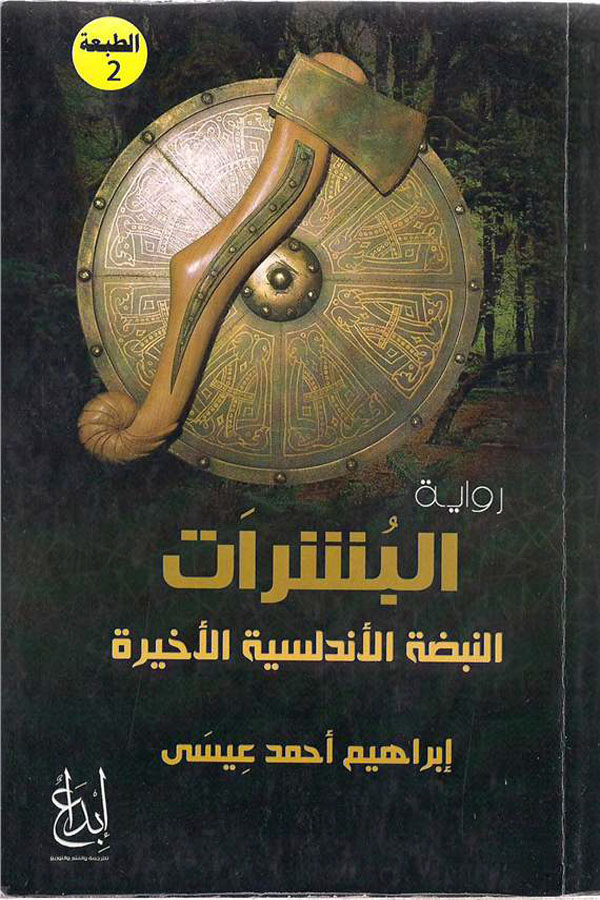

تناول الكاتب المصري العاشق للتاريخ إبراهيم أحمد عيسى في روايته "البشرات" الأحداث المرتبطة بحياة الأندلسيين في بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر ميلادي، أي بعد مرور حوالي ستين عاما على تسليم غرناطة1492م، مركزا على ما تعرضه له المسلمون من تنكيل وظلم، مما دفعهم إلى الثورة والنضال من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة، والدفاع عن كرامتهم، وجدير بالذكر، أن معاهدة التسليم الموقعة بين سلطان غرناطة أبي عبد الله الصغير والملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا، قد نصت على جملة من الحقوق والامتيازات لراعيا الملكين من المسلمين، يلتزم بها الملكان وسلالتهما؛ منها:

ـ لا يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.

ـ للمسلمين الحق في الاحتفاظ ببيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم دون أن يلحق بها أي ضرر أو حيف أو يأخذ منها أي شيء يخصهم، وأنهم سيعاملون معاملة طيبة.

ـ يسمح الملكان وسلالتهما للمسلمين أن يعيشوا دائما وفق قانونهم (أحكام الشريعة الإسلامية) دون المساس بسكناهم وجوامعهم ومناراتهم، وأن يحاكموا بموجب قوانينهم وقضاتهم، وأن تحترم عاداتهم وتقاليدهم إلى غير حين.

ـ للمسلمين الحق في التنقل، وبيع ممتلكاتهم بكل حرية.

ـ لا يرغمون حاضرا وإلى الأبد على وضع أية شارة تميز ملابسهم.

ـ يمنع النصارى من دخول المساجد إلا بإذن من الفقهاء.

ـ لا ترغم أية نصرانية اعتنقت الإسلام، وتزوجت من مسلم على العودة إلى النصرانية [1].

وقد انتهكت كل هذه الحقوق بمجرد مرور بضع سنوات على تسليم غرناطة؛ فبدأ رجال الدين بمباركة من الملكين بتضييق الخناق على المسلمين، وإجبارهم على التنصير، ونصبوا محاكم التفتيش التي تعقبت الأندلسيين ونكلت بهم، ولم يقبل المسلمون بهذا الخرق لبنود المعاهدة، فظلوا يقاومون الذل والظلم إلى أن أجمعوا أمرهم بينهم على القيام بثورة كبرى، تنطلق من منطقة البشرات الجبلية التابعة لغرناطة؛ في محاولة لتأسيس دولة مستقلة، تجمع ما تبقى من مسلمي الأندلس، وتحفظ كرامتهم، وقد صورت الرواية جانبا مما تعرض له المسلمون من تنكيل على يد القشتاليين؛ إذ افتتحت بمشهد يتلو فيه أحد القادة القشتاليين أوامر الملك فليب الثاني بالقشتالية، والموجهة إلى الأندلسيين، الذين حشروا في ساحة الرملة بغرناطة بطريقة مهينة، وهذه الأوامر تضرب عرض الحائط كل البنود التي نصت عليها معاهدة التسليم، وهكذا أمر الملك فليب الثاني بمنع التواصل باللغة العربية، ومصادرة الكتب العربية، وألا يوقر المورسكيون(المسلمون الذين فرض عليهم التنصير) يوم الجمعة، وأن يتبعوا في حفلات زفافهم واحتفالاتهم عادات المسيحيين، وأن يلبسوا ملابس قشتالية، وأن تسير المورسكيات في الشوارع ووجوههن مكشوفة، وألا يستخدموا أسماء وألقابا عربية، وألا يستحموا في الحمامات، وأن تهدم الحمامات الموجودة، وألا تتخضب المورسكيات بالحناء، وكل من خالف هذه القرارات تقع عليه عقوبات مشددة، ويصف مؤلف الرواية حياة المورسكيين بعد أن فرض عليهم التنصير قسرا، وتحولت جوامعهم إلى كنائس، قائلا: "كانت حياة الأندلسيين ما بعد سقوط غرناطة هي حياة ذل ومهانة؛ صاروا كالعبيد يساقون ويكفي أن ينطق أحدهم بلفظ عربي أو إسلامي ليشوى في نيران ديوان التفتيش أمام أعين الناس"[2]

ومن مظاهر معاناة الأندلسيين بالرواية تعرض عمر بن الوليد الذي حُوّل اسمه إلى غارسيه للتعذيب الشديد هو ووالديه لمجرد أنه ضرب طفلا قشتاليا نعته بالعربي الحقير؛ فمات والد عمر تحت التعذيب في ديوان التفتيش، وأفرج عليه ووالدته بعد شهرين من التعذيب، ويضاف إلى هذا، التنكيل بجارة حبيبة عبد الرحمان البطل الرئيسي في الرواية(اسمه المورسكي خوان غارسيه) التي كانت تأتي له بالمراسيل ؛ حيث أحرقت هي وعائلتها بساحة الرملة في حفلة ماجنة حضرها نبلاء غرناطة، لمجرد أن والدها رفع الأذان في بيته، وإحراق ماريا وزوجها بغرناطة لأنهم وجدوا عندهما مخطوطا عربيا.

ومن صور هذه المعاناة محنة عائشة التي تنتمي إلى مدينة دانية بالقرب من بلنسية التابعة لحكم مملكة أراغون، التي كتم أهلها إسلامهم في نفوسهم وتظاهروا باعتناق النصرانية، إلى أن هجم عليهم جنود أراكون؛ فأحرقوا المنازل، وساقوا الرجال بعد عزلهم عن النساء والأطفال إلى شاطئ البحر وأجبروهم على النزول إلى الماء فأطلقوا عليهم الرصاص، وتحكي عائشة قصة التعذيب الذي تعرضت لها النسوة اللائي تكلف الجنود بتشريدهن في الجبال؛ قائلة: "قادونا إلى الجبال بعد ذلك، من كانت تسقط من التعب يجرحون ساقيها ويتركونها للذئاب الجائعة التي كانت تسير لأيام خلف قافلتنا"[3]، وتمكنت عائشة رفقة أختيها وفتاة أخرى من الفرار من جنود أراكون، لكنهن وقعن في أيدي جنود الدون ريكادو القشتالي؛ فباع أختيها لرهبان الكنيسة، واحتفظ بها لنفسه، وحاول اغتصابها بقوة لولا تدخل عبد الرحمان الذي أنقذها من براثنه.

ويضاف إلى ما تم ذكره سابقا، عدم التزام الجنود القشتاليين بأخلاقيات الحروب، واتضح ذلك من خلال اغتصاب الطفلات، ثم قتلهن؛ كما وقع في هجوم القشتاليين على قرية قيدار، وقتل الأسرى، وإبادة حامية قلعة جبليش رغم استسلامها، ولم تسلم النساء والأطفال من الذبح، كما تم الانتقام من الثوار بقتل عائلاتهم ونسائهم وأطفالهم، حيث قتل الدون ريكاردو مثلا أزيد من مائة وخمسين سجينا من أعيان قرطبة.

ورصدت الرواية المعاملة القاسية لرهبان ديوان التفتيش في حق الأندلسيين، فحتى الموتى لم يسلموا من حكم الإعدام والتعذيب، إذ أخرجوهم من قبورهم وصلبوهم في الميادين، أما الأحياء فكانوا يبيعون بعضهم، ويحتفظون ببعضهم عبيدا وسبايا، ومن مظاهر هذه المعاملة القاسية: التعذيب الذي تعرض له الأسير القائد الزمار الذي علق على الحائط في مقر ديوان التفتيش، وغرست أسياخ حديدية في ذراعيه وقدميه، وتعرض لجروح عديدة، وأمامه وضعت ابنته على كرسي، اخترقت الأشواك الناتئة منه جسدها، فتركوها تموت أمامه؛ ليذيقوه أشد أنواع العذاب، وليموت قهرا وكمدا على ابنته، كما تم إحراق سانشو الأشبوني أحد قادة الثورة في احتفال بساحة الرملة حضره الأخ غير الشرعي للملك فليب الثاني الدون خوان النمساوي، هذا الأخير الذي اتخذ قرارا بطرد الأندلسيين من غرناطة مع التفريق بين الرجال والأطفال والنساء.

وهكذا استطاع إبراهيم أحمد عيسى باطلاعه الواسع على المؤلفات التي أرّخت لحياة المورسكيين بعد انتهاء دولة بني الأحمر بغرناطة، وباستلهامه لبعض الأعمال الروائية السابقة التي اتخذت من الأندلس موضوعا لها خاصة ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور أن يسلط الضوء على محنة المورسكيين، مبرزا حياة الذل والهوان التي عاشوها، والتي دفعتهم إلى الثورة حفاظا على ما تبقى من هويتهم المطموسة.

الهوامش:

[1]ـ انظر بنود هذه المعاهدة ضمن كتاب: انبعاث الإسلام في الأندلس، لعلي المنتصر الكناني، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط.1، 2005، ص.429 وما بعدها.

[2]ـ البشرات النبضة الأندلسية الأخيرة: إبراهيم أحمد عيسى، مؤسسة إبداع للترجمة والنشر والتوزيع، ط.2، ص. 10.

[3]ـ المصدر نفسه، ص. 52.