الفَصلُ الخَامِسُ: الدَّورُ الجَوهَرِيُّ لِلفَنِّ

ما المقصودُ، إذاً، بالفنّ؟ لو تغاضينا عن مفهوم الجمال الذي لا يُفضي إلا إلى تعقيدِ الــمشكلِ، فإنَّ التعريفات الدقيقة للفنّ، والتي تشهدُ بالمجهودِ الهادفِ إلى تجريدِ مفهوم الجمال، يمكنُ تحديدها كالتالي: حَسَبَ "شيللر" و"داروين" و"سبسير" فإنَّ الفنّ نشاطٌ تنتجهُ الحيوانات أيضاً؛ إنَّهُ نتاجُ الغريزة الجنسيّة وغريزة اللّعب. ويضيفُ "آلان كارنت" أنَّ الفن نشاطٌ يُولِّده فورانٍ عصبيّ لذيذ. أما حسبَ تعريفِ "فيرون"، فإنَّ الفن هو التجليّ الخارجي لانطباعاتٍ جوانيّة تنتجُ عن تموُّجاتٍ وألوانٍ وأصواتٍ وحركاتٍ وكلماتٍ.

ووفق تعريف سيلي، فإنَّ الفنَّ إنتاجٌ لفعلٍ مستمرٍ أو حَتى أفعال عرضيّة بوسعها تزويدُ منتجيها بمتعةٍ حيويّة ومن ثمة خلق شعورٍ مُبهرٍ عند عدد كبيرٍ من المشاهدينَ بصرفِ النظرِ عن أيِّ اعتبارٍ للمنفعةِ (المُمارسة).

والحاصل، فإنَّ هذه التعريفات ناقصةٌ وغير تامّةٍ؛ لأنَّها، بكلّ بساطة، تستمدّ نُسغَهَا من المُعطى الميتافزيقيِّ الذي يُقرنِ الفنّ بالجمالِ.

وبالعودة، مرةً أُخرى، إلى هذه التعريفات، نلفي أن التّعريفَ الأوّل ناقصٌ لأنّه بَدَلَ أنْ يهتم بالنشاطِ الفنيّ في حدِّ ذاته، يبحثُ فِي جُذُورِ وأُصُولِ الفَنِّ. أمّا تعريفُ "آلان كارنت" فينطوي على ابتسار ظاهرٍ، يتبدّى في أنَّ التّحفيزَ العَصَبيَّ، الذي أومأ إليه، يُمْكِنُ أنْ يرافقَ أشكالَ مُتعدّدة للنشاطِ الإنساني عامةً، الأمرُ الذي نتجتْ عنهُ أخطاءٌ في النّظريات الفنيّة الجديدة التي جعلت من تَصْمِيمِ المَلابسِ الجميلةِ والرّوائحِ الزكيّة وكذلك الوجباتِ فنونًا.

أمَّا تعريفُ "فيرون" الذي يؤكد على التّجربة، مُفترضاً أنَّ الفنّ يرتبطُ بالانفعالاتِ، فإنَّهُ تعريفٌ يَنْأَى عن الدّقة؛ لأن بمقدورِ الإنسانِ الكَشْف عن انفعالاتِه من خلالِ الخطوطِ والألواِن والأصواتِ والكلماتِ ولا يؤثر بهذه الانفعالات على الآخرين، وحِينَهَا لَنْ يَكُونَ ما يخطّه فنًّا. وفي النّهاية، فإنّ تعريف "سيلي" نَاقِصٌ أيضًا لأنه لا يَعْدُو أن يكون مجرد ترّهاتٍ وتمارين بهلوانيّة بدل أن يكونَ فنًّا، بينمَا هُنَاكَ إنتاجات بإمكانها أنْ تكونَ فنًّا بِدُونِ أنْ تُحْدِثَ إِحْسَاسًا رَائِعاً مثل مَشَاهِد مُؤلِمَة ومُحزنة في قصيدة شعريّة أو في عملٍ مسرحيٍّ.

إنَّ قُصُورَ هذه التّعاريف ومثيلاتِها من التّعاريف الميتافيزيقيّة ناتجٌ عن كونها تربطُ الفنّ بالمُتعة التي يَخْلقُهَا في نُفوس مُتَلَقِّيهِ ولا تهتم بالدّور المَنُوطِ بالفنِّ في حياة الإنسانِ.

ولإعطاء تعريفٍ محدّدٍ للفن، خَليقٌ بنا، قبل كلّ شَيءٍ، التوقّف عن النّظر إليه، بحُسْبَانِهِ مصدراً أو منبعاً للمُتعة، وأنْ نعتبرهُ شرطاً من شروطِ الحياة الإنسانيّة. وهكذا، فإذا نَظَرْنَا إلَى الفنِّ، من هذه الزّاوية، فسيكون وسيلةً من وسائل التّواصُل بين النَّاس.

وَيَأخُذُ كل عملٍ فنيٍّ على عَاتِقِهِ مَسؤوليَّة إِضاءة علاقة تواصلٍ بين فردين، بطريقةٍ أو بأخرى، سواءٌ مع الذي أنتجها أو مع الذين يستقبلون انطباعات آنيّة أو مُسبقةٍ أو مُؤخرةٍ. يَنقلُ الكلامُ، كما الفنّ، أَفكار الإنسان ويوحّد بين بني البشر؛ الأمرُ الذي يَجْعَلُ منه وسيلةً ومن وسائل التّواصل. بيْد أنَّ الكَلام ينقل الأفكارَ إلى الآخر، بينمَا ينقلُ الفنُّ الأحاسيسَ والانطباعاتِ. وسوف نبيّن كيف يتمُّ هذا النّقل فيما يأتي:

تَخْتَلِجُ في دَواخِلِ كلّ إنسانٍ أحاسيس إنسانيّة، لكن ليس كلّ إنسانٍ قادراً على تعبيرِ عَنْهَا. فقدْ يستطيعُ إنسانٌ أَنْ يُعَبِّر عَمّا يَنتابهُ، في حين يَستعصي هذا على إنسانٍ آخر، فتبقى أحاسيسهُ مَحْجُوزَةً فِي دَوَاخِلِهِ. ولنتوقّف عِنْدَ المِثَالِ التّالي: إِذَا ضحك الرّجل، فإنّ الشخص الذي يَسمع ضَحكهُ سيشعرُ بالفرحَةِ، أمَّا إذا بكى فإنّ من يسمعهُ تَعْتَريهِ حالةُ حزنٍ.

والأمرِ نفسه يرتَبِطُ بحالةِ غَضَبِهِ، فإنَّ من يراهُ سَيُشاركه حَنْقَهُ وغَضَبَهُ. وهكذا، فإنّ الإنسان يعبّرُ عن شجاعته وحَزْمه وكآبته وهُدوئه بواسطة حَركاتهِ ورنّاتِ صوته وتنتقلُ أحاسيسه إلى الآخرين الذين يرونه ويسمعونهُ. إنَّ الإنسانَ، الذي يَرْزَحُ تحت وطأة المُعاناة، يُعبّر عن مُعاناته بالتنهّدات والأنين، فتنتقلُ مُعاناته إلى الآخرين. وكذلك، يعبّر الإنسان عن مشاعر إِعْجَابِهِ وإجلالِهِ وخَوفِهِ واحترامِهِ للآخرين الذينَ يُشَارِكُونَهُ المَشَاعِرِ نفسها.

بناءً عَلَى مَا سَبَق، واستناداً إلى قُدرة الإنسانِ ومَلَكَتِهِ الفطريّة على الشّعور بأحاسيس بواسطة إنسان آخر، يتأسّس شَكل النّشاط الذي يُعْرَفُ بالفنّ. فضلاً عَن ذلك، فإنَّ الفنّ ليس كَذلكَ إلا عِندَمَا يَشعرُ الإنسانُ بشعور ويودُّ أنْ يَتَقَاسَمَهُ مع الآخرين، فيجدُ نَفْسَهُ يَلُوذُ بالإشارات الخارجيّة. ولنتوقف عند المثال التّالي: يحكي طفلٌ شُعورَ الخوفِ الذي اعتراهُ حين التقى ذئباً في الغابةِ. ولكي يُذكي هذا الشعور، الذي شعر به، في نفسِ مستمعيه، يَصِفُ لهم الأجواء التي كان مُتواجداً فيها، الأشياء التي كانت تحيطُ به؛ العالم، حركاته، حالة السّهو التي كانت تساورُه، ثمّ ظهورُ الذئب فجأةً. إنَّ هذا الطفلَ يَحْكِي مُغامرتِه بكلّ المشاعر التي شعرَ بها والحركات التي قام بها. وبهذا، فإن صُورته وصَوته تُلزمَانِ المستمع مُشاركتهُ المشاعر والأحاسيس نفسهما.

أما إذا كان الطّفل لم يرَ ذئباً قطّ، (ولكنّه يتهيّب من رُؤيته) وَرغب في أن يشاركَ هذا الخوف مع الآخر. فإنه يَخْتَلِقُ مُقَابَلَةً مع ذئبٍ مُتَخيلٍ، متحدثاً بصورةٍ تثيرُ مستمعيه؛ يكون، ههنا، مَا يقولهُ فنًّا. وفي هذا السيّاق، فإنّ الفنّ سيكون أيضا، إذا كابد الإنسانُ، على المستوى الواقعي أو المتخيّل، خوف المعاناة أو رغبة الاستمتاع وعبّر عن مشاعره على قطعةِ قماشٍ أو لوحة مرمر تجعل الأخر يشعر بنفس المشاعر.

ويعتبر فنًّا أيضاً، إذا شعر الإنسان أو تخيّل أنّه يشعرُ بالفرح والسعادة أو الحزنِ والكآبة واستطاع أن يعبّر عن هذه المشاعر متنقلاً من حالة إلى أخرى بواسطة الأصواتِ وصورة ُمشركاً معه المُستمعَ في الشّعورِ بنفس المشاعر.

إنّ المشاعرَ التي يتشاركها الفنّان مع الآخر متعدّدة الأنواع، فقد تكونُ قويّة أو ضَعيفةً، مهمّة أو غير مهمّة، حَسَنة أو سيئة، ويُمكنها أن تكون، أيضا، قوميّة (وطنيّة) كالخضوع، والشّفقة والانتشاء، ويُمكنُ التّعبير عَنها فِي عملٍ مسرحيٍّ أو بروايةٍ، أو برسمٍ، أو مشيٍّ، أو برقصٍّ، أو بمظهرٍ أو بأقصوصةٍ. فبمجردِ اختلاج صُدور المشاهدين والمستمعين بأحاسيس عبّر عن الكاتب نكون بإزاء الفنّ. إن كلّ عملٍ فنيٍّ يعبّر فيه الكاتب عن أحاسيسه يعتبرُ فنًّا. إنّه عملٌ فنيٌّ يستضمر شعوراً تجاهد الذّاتُ المبدعةُ على إيصاله إلى الآخر بواسطة حركات وسطورٍ وألوان وأصوات وصور كلاميّة. وهذا هو جوهر الفنّ.

ومن هُنا، فإنّ الفنّ نشاطٌ إنسانيٌّ ينقلُ فيه الإنسان مشاعره إلى الآخر، بشكلٍ واعٍ وإراديٍّ، بواسطة مجموعة من العلامات الخارجيّة. لقد أخطأ الميتافيزيقيّون عندما رأوا في الفنّ تمظهراً لفكرةٍ غامضةٍ للجمال أو للإله، وأخطأ معهم التشكيليّون الفزيولوجيون حين اعتبروا الفنّ لُعبة يصرف من خلالها الإنسانُ جُهده وطاقتهُ.

إنّ الفنّ ليس تعبيراً عن المشاعر الإنسانيّة بواسطة علاماتٍ خارجيّة. الفن ليس إنتاج أشياء واهيّة، ثم إنه ليس تسليّة فقط، إنّه، في المقام الأوّل، وسيلة ربطٍ واتحادٍ بين النّاس، يجمعهم حول إحساس واحد. ومن هنا، نقول إنّه لا غنى عن الفن في حياة الإنسان وتطوّره وسيره نحو مبدأ السّعادة.

وبفضل ملكتنا في التّعبير عن أفكارنا بكلماتٍ فإنّ كلّ إنسانٍ قادر على مَعْرفة كلّ ما تمّ إنجازهُ قبله في مجال الفكر. وكذلك المشاركة في أنشطة الآخرين في الوقت الحاضر. ويمكن كذلك نقل أفكاره الخاصّة التي بناها إلى المعاصرين والخلف. ثم إنّه بفضل الملكة والقدرة على نقل المشاعر إلى الآخر بواسطةِ الفنّ فإن كلّ المشاعر التي تنبضُ في صُدُرونَا وحولنا سهلٌ البَوح والتعبير عنها. وإذا فقدنا القُدرة على التأثّر بمشاعر الآخرين عن طريق الفنّ فسنكونُ متوحشين وعدائيين اتجاه الآخرين.

بناءً عليه، يمكن القول، إنّ الفنّ ضروريّ ومهمّ جداً أكثر من اللغة ذاتها. لقد وَقَرَ فهمنا على أنّ الفن مرتبطٌ بالحفلات الموسيقيّة والعُروض الفنيّة التشكيليّة، وما نقرأه من قصائد وروايات. بيْد أن كلّ هذا ليس مجرد جزء ضئيل من الفن الحقيقي.

إنّ الوجود الإنساني مترعٌ بالأعمال الأدبيّة منذ المهد والرقص والإيماءات والنّطق إلى الطّقوس الدينيّة والمراسيم العموميّة؛ هذا كله فنٌّ.

ولا يُؤثر فينا الكلام فقط في الخطابات والكُتب، بل أيضاً يُؤثر فينا في المُحادثات العاديّة، وهذا شكلٌ من أشكال الفنّ الذي يتجسّد في جميع نواحي حياتنا. وما نسميه فنًّا في معناه الضيق بعيد من أنْ يكون فناً حقيقيا. ولكن الإنسانيّة، ومنذ قرون طويلةٍ، لم تحدد ولم تعط الأهمية إلا لشكل واحدٍ من الفن، أو من هذا النشاط الفني الضخم والمتنوع؛ تلك الفنون التي يتحدّد جوهرها في نقل المشاعر الدينيّة.

لم يهتم الإنسان السابق إلا بالفنون الدينيّة وترك الفنون الأخرى؛ كالأغاني والرقص وحكايات الجنيّات إلخ. لقد رفض الإنسانُ، ولوقتٍ طويلٍ، أنْ يعيرَ هذه الفنون أيّ اهتمامٍ. وليس من قبيل المصادفةِ أنّ بعض مدرسي الإنسانيّة الكبار منعوا، عن طريق فرض رقابةٍ صارمةٍ، بعض تَبديات الفنّ الدنيويّ، عندما رأوه يتعارض مع المفاهيم والتّصورات الدينيّة السائدة في عصرهم.

وهكذا، فإنّ الحُكماء القُدامى كسقراط وأفلاطون وأرسطو قد سَمِعُوا بالفنّ مثلما سَمِعَ بِهِ الأنبيّاء العبريون والمسيحيون الأوائل، وكما يسمع به المسلمون اليوم، ويسمع به، كذلك، أهالي القرى الروسيّة.

لقد رَفَضَ بعضُ مُعلمي الإنسانية كأفلاطون في جمهوريّته، وكذلك المسيحيّون والمُسلمون الصّارمونَ والبُوذيوّن، بشكلٍ قطعي، أيَّ شكل من أشكال الفنّ. وبدون شكّ، فإنّ هؤلاء البشر وهذه الأممُ قد اقترفت خَطأً شنيعاً في حُكمها على الفنّ بالموت والزّوال. فالفنُّ بكل بساطة يستحيل مَحْوهُ، فهو شكلٌ من أشكالِ التّواصل العَصيّة على الاضمحلال.

ولكنَّ أخطاء هؤلاء لم تكن بِحجم أخطاء الأوروبيين المُتَحضرين اليوم، الذين يُفضلون أيّ فنّ كيفما كان نوعه، شريطة أنْ ينتجَ الجمال ويولّد اللّذة؛ لأنه في قديم العُصور كُنَّا نخاف من قدرة الفنّ على إفساد الإنسان، أما الآن فإننا نتخوّف فقط من أنْ نُحرم من إحدى الملذّات التي يوفِرُهَا الفنَّ. ويبدو أن هذا الرأي الأخير ضالٌ وأكثر خطراً.

الفَصْلُ السَّادِسُ: الفنُّ الحَقِيقِيُّ

لَكِنْ كيف استطاعَ الفنُّ الذي لم يَكن مسموحا به أو مرفوضا بشكلٍ قطعيٍّ، أنْ يصير اليومَ عملاً جيداً حَالَ تَوفِيرِهِ المُتعةَ للناس؟

يَعُودُ ذَلك للأسبابِ التاليّة:

إنّ إدراكَ النّاس لِمَعنَى الحياةِ يتأتى من خلال المشَاعِرِ التي يَنْقُلها الفنّ والتي تَزِيدُ الفَنَّ تميُّزاً. وأين يَرَى النَّاس خيرَ الحَياةِ وشَرَّهَا؟ إنَّ خيرَ الحَيَاةِ وشَرَّهَا يَقْتَرِنُ بِمَا استنته الأديانِ.

تَمضِي الإنسانيّة بشكلٍ مستمرّ، ودُون أَنْ تَتَوقف، في عمليّة فهم الحياة، من البسِيطِ والذاتيّ والمُبهمِ إلى الفَهم الأكمل والأرقى والأوضح، ضِمن حَركة تضمُّ أناساً مُتَطَلِّعِينَ: وهم أُناسٌ يُدركون كُنْهَ الحياة بشكل تامّ من غيرهم، ومن بين رتلّ هؤلاء المتطلّعين نَجِد واحداً يعبّر عن كُنْهِ الحياة ونُسغها -بالقول والعمل- بوضوحٍ بادٍ وسلاسة بيّنة.

إنَّ الإبَانَةَ عن كُنْهِ الحَياةِ بَأَسَاطِيرِهَا وطُقُوسِهَا التي تَرَسّبت في ذَاكرة هذا المتطلّع هي ما يُسمى بالدّين. كلّ الأديان تلعب دور المُرشدِ للإدراك الرّاقي للحياةِ، واليسير بالنسبة للمتطلعين، في زماننا الرّاهن، وفي مُجتمعنا المعاصر.

استناداً إلى هذا الطرّح، فإنّ الأديان دائماً ما كانت منبعاً لتقويم مشاعر النّاس. وإنْ كانت هذه المشاعرُ ترقى بالناس إلى النّموذج الذِي يَرْسُمُهُ الدّين ويتفق معه بعيداً عن حالات التَّنَاقُضِ فإنَّها مَشاعرٌ رَاقِيّةٌ. فِي حِين إنْ كانت هذه المَشَاعِرُ تَنْأى بالنَّاس عن النَّمُوذَجِ وتَتَنَاقَضُ وتَتَنَافَرُ مَعَهُ فَهِي مَشَاعِرٌ مَمْجُوجَةٌ وسيئة.

إذا كانت عِبَادةُ الله تُشكّل جَوهرَ الحياة وكُنْهَهَا وقِوامَ الدِّين أيضاً، فإنَّ المَشَاعِر المُنبثقةَ مِن حُبّ الله، والتي تَكتسي صِيغَة الفنِّ حِينَ يُعَبرّ عنها- والمقصود هُنَا كُتُبُ الرُّسل المُقدّسة، والتّراتيل الدينيّة- تُعْتَبَرُ فنًّا راقيًّا ورَفِيعًا. أمّا كلّ ما يتضادُ هذه المشاعر ويتنابذ معها، مثل نقل مشاعر العبادة التي تتنافى ونواميس الربّ فهي تشكلّ فنًا رديئاً للغاية. أمّا إذا كان كُنْه الحياة في مُتَصورِ الديّن قَرِينَ السَّعَادَةِ الدُّنيويّة المتواشجة مع قيم الجمال والقوّة، فإنَّ الحياة بكلّ ما فيها من أنشطة ستكون نشاطاً جيّداً.

والفنّ الذي ينقل مَشَاعِرَ الكآبة والتفجّع والتخنّث فنّ مبتذل؛ شبيه فن الإغريق القديم. وإذا كان نُسغ الحياة، هو أن تستمرّ على هديّ السلف، بالاحتذاء بهم، واحترام مُعتقداتهم، فإنَّ الفنَّ الذي يتجشم مُهمة تمجيد الأجداد وترسيخ تقاليدهم الأثيلة سيكون فنّا رفيعاً.

أما الفنّ الذي يتنافى وَهذا المبدأ فإنه، لا محالة، فنٌ رديء ومبتذلٌ، شبيه الفن الرّوماني والصيني. وفِي الأخير، فإذا كان كنْهُ الحياة يتحدّد في تحرير الإنسان من الغرائزِ الحيوانيّة وقيودها، فإنّ كلّ فنٍّ ينقلُ المَشاعر التي تَرقى بالرّوح ويمجّ الجسد بكلّ نجاسته سيكون، حتماً، فنًّا راقيا، شَبِيهَ الفنّ البوذيِّ الذي قدّس الرّوح ومجّ الجسد.

وهكذا، في كلّ المُجتمعات الإنسانية يثوي وعيٌّ دينيٌّ يربط بين كلّ الناس. إنَّه وعيٌّ يحدّد للرّفيع تُخُومَهُ ويضعُ للمبتذَلِ حُدُودَهُ. إنّ هذا الوعيّ الدينيّ يضطلع بتحديدِ مميزات المشاعر التي يبثها الفنّ. تبعاً لذلك، كانَ الفنُّ الرّفيع، عند كل الشّعوب تقريباً، وسيلةً لنقل المَشَاعِرِ المُتفتّقة من رَحِمِ الوعيّ الديني الحاضن لكل أفراد المجتمع. وقد لقيَ هذا الفنُّ عميم التّحفيز والتّشجيع. وعلى عكس ذلك، فقد لقيَ الفنُّ الذي ينقل المشاعر المُناقضة لهذا الوعيِّ الدينيِّ الاستهجان والرّفض والازدراء بحسبانه فنًّا مبتذلا ورديئاً.

كان الدين المسيحيُّ، في بداياته الأولى، يقبلُ بالأساطير والمواعظ والصّلوات والتراتيل الكهنوتيّة التي تجيّش مشاعر الحبّ والإجلال تجُاه السيّد المسيح، باعتبارها أعمال فنيّة راقيّة، عكس الأعمال التي كانت تَنتصبُ على نقل المشاعر الذاتيّة والملّذات الشخصيّة التي كانت تُعتبر، في عُرف هذا الدين، أعمالاً مبتذلة ورديئة. وعلى هذا الأساس، فقد نبذ الدّين المسيحيّ النّحت الوثنيّ جملة وتفصيلاً، ولم يقبل بالتّجسيم والتّجسيد النحتي إلا جزئيًّا ورمزيًّا.

وهكذا، كان حالُ الدين المسيحي في بداياته الدين المسيحي الأولى. فقد تميّز بتكامل تصوراته بعيداً عن التشويه الوثنيّ الذي حاقَه في مرحلة لاحقة من مراحل تطوّره، عندما كانت السُّلطاتُ توّجِه الجُموعَ الغفيرة والدّهماء بشكل عشوائيٍّ نحو اعتناق المسيحيّة. حدث هذا في عهد قسطنطين وكارل العظيم وفلاديمير، فحينها بَرزَ دينٌ مسيحيٌّ أقرب إلى الوثنيّة منه إلى المسيحيّة.

ومن هنا، طفقَ الدّين المسيحيّ الكنسي (الرّازح تحت نير سلطة الكنيسة وجبروت البابا المتسلّط) يقوّم مشاعر الناس وأعمالهم الفنيّة من منطلق عقيدتِها، تقويماً واهيّا.

لم يَعْتَرِفْ الدّين المَسِيحيُّ الكنسيُّ بالأُسُسِ الجَوهريّة التي بُني عليها الدّين المَسِيحِي الحقيقيُّ، بل أقرّ هذا الدّين، في نُسخته المُزيّفة، بفكرة المراقي السماويّة التي وجد سَنَدَهَا فِي الخُرَافَاتِ الوثنيّة. ومن هُنا، فقد أقرَّ بعبادة صور وأيقونات السيّد المسيح وأمّه مريم والملائكة والحواريين والقديسين، نافياً العلاقة المباشرة بين الربّ وعبده، ونافيا، أيضا، الأخوة والمساواة النابعتيّن من تلك العلاقة. وبهذا المعنى، رسخت هذه العقيدة الإيمان بالكنيسة وقراراتها.

ورغم أنَّ هذا الدّين المسيحي الغريب حَادَ عن المسيحية الحقيقية، وكان أكثر زيفاً ووضاعةً عند المسيحيين الحقيقين بَلْهُ من وجهة نَظَرِ الرُّومَان من أمثال يوليان. فقد كان عند البرابرة والغوغاء والرعاع الذين تبنوه أفضل بكثير من عبادة الأبطال والأرواح الخيرة والشريرة.

وعلى أساس، التصورات التي اجتراحها هذا الدين الجديد، تمّ تقويم الفن. فالفنّ الذي يبني عوالمه على عبادة السيّدة مريم والمسيح والقديسين والملائكة والتوجس خيفةً من الجحيم والحلم بجنة موعودة، يعتبر فنا رفيعاً، أما الفنُّ الذي يُضاد هذه التصورات فهو فنٌّ مبتذلٌ. ورغم أن العقيدة التي تَخَلَّقَ داخلها هذا الفنُّ، كانتْ عقيدةً مزيفةً ومحرّفةً، فإنّه كان فنًّا حقيقيًّا لأنه كان يتساوق مع رؤى الشّعب الدينيّة.

وهكذا، فإنَّ الفنانين، في القرون الوسطى، وخصوصاً هؤلاء الذين عايشوا مشاعر هذه الحِقبة كما عايشها الشعب، وعملوا على نقل مشاعرهم وعواطفهم عبر فن العمارة والنحت والتصوير والموسيقى والشّعر والمسرح، كانوا فنانين حقيقين، وكانت رؤاهم الفنيّة تتناغم مع زمنهم وشعبهم، الذي كان يرى فيما يبدعه الفنانون فنا حقيقيًّا.

بَيْدَ أنَّ بروز الطبقة المثقفة من وسط الأغنياء والفئات الراقية، ظهر الشّك. شكٌّ عمّ كل مناحي الحياة، وخصوصا الارتياب مما كانت تدافع عنه المسيحية الكنسيّة. وبعد الحروب الصليبيّة، مرحلة النضج الأعمى لسلطة الباب، والاحتكاك بالحكمة الحضارات القديم، ارتأى نخبة من الطبقة الغنيّة، زيف معتقدات الكنسية، ورجحان معتقدات الحكماء القدمى عقليًّا. ومن هنا، ساورهم الشك في هذه الكنيسة، وفقد إيمانهم السابق فيها.

وبهذا المعنى، فَقَدَت الطبقات الغنيّة الإيمان بالعقيدة المسيحيّة الكنسيّة رغم تمسّكها الظاهري بها، وكان لهذا التمسّك ما يبرره، فهذه الطبقة تهدف إلى الحفاظ على مصالحها، ومصالحتها تكمن في أن يظل الشعبُ مؤمنا إيماناً أعمى بالعقيدة الكنيسة، ففي استمرار هذا الايمان الأعمى دوام استفادتها. لهذا، كانت العقيدة المسيحيّة، لردح من الزّمن، بعيدة عن عامة الشعب. بينما كانت الطبقات المتنفذة، تملك السلطة والثروة. ومن ثمة، أحجمت عن الإيمان بالعقيدة المسيحية الكنسية، وتمسّكت بها ظاهريا، وتركت عامة الشعب تعمه في إيمانها الأعمى.

إنَّ الوضعَ الذي أصبحت عليه الطبقات المتنفذة في القرون الوسطى شبيهٌ بالوضع الذي كان عليه مُثقفو الرّومان حِينَ ظَهَرَ الدّين المسيحيُّ. ذلك أنَّها نَأت عمّا يعبدهُ الشّعب ويُؤمن به من معتقدات. وهكذا، فهي لم تكن تمتلكُ بديلاً عن عقيدةِ الكَنيسة التي فقدتْ أهميّتها.

ويكمنُ الفَرْقُ بين الرُّومان وبين شعوب الأمم الأخرى، أنّهم إذا ارتابوا وفقدُوا ثقتهم في الآلهة، أو الحكّام، والأرباب، يبحثون عن وجهة نظرٍ جديدة يتبنونها. في حين أن الناس الذين ارتابوا من العقيدة المسيحيّة وشكّكوا فيها، في العصر الوسيطِ، لمْ يَتجَشّموا عناء البحث عن عقيدة جديدة، نظراً لأن العقيدة المسيحيّة التي آمنوا بها إيمانا أعمى، فتحت أمامهم طُرق أن يرموا التحريفات التي حاقتها جانبا.

وهذا ما اضطلعت القيام به حركة فيكلف وهوس ولوثر وكالفان الإصلاحية، وقامت به كل الاتجاهات المسيحيّة غير الكنسيّة التي كانَ يمثلها في البداية البافليكيون والاتقياء ومن ثم الفادينسيون، وكل المسيحيين غير الكنسيين الذين كانوا يسمون بالطائفيين. وقام به بعض الفقراء وغير المتنفذين.

وهكذا، فالقليل من الأغنياء والأقوياء مثل "فرانسيك" و"اسيزسكي" وغيرهما، تبنوا مع ذلك العقيدة المسيحيّة في أهميّتها الحياتيّة، رغم أنّها سحبت منهم مكانتهم المريحة. أمّا السواد الأعظم من الأغنياء الذين ارتابوا من العقيدة المسيحيّة الكنسيّة وشكّكوا فيها، أحْجَمُوا عن القيام بذلك. لقد استوعبوا، تمام الاستيعاب، أنهم في اعتناقهم للمسيحية الجوهريّة الراقيّة سيكون لزاماً عليهم اعتناق مبدأ الأخوة والمساوة الذي كانت العقيدة المسيحية الكنسيّة المُحرفة ضده، والذي كان يكرس الفوارق بين الطبقات العليا والفقراء.

على هذا الأساس، فإن الطبقات المتنفذة التي ارتابت من العقيدة المسيحية الكنسيّة، وفقدت في أعماقها الإيمان بهذه العقيدة التي ضيعت جوهرها، لم تعد قادرة على اعتناق المسيحية في نقائها الأول، وهكذا فإن جل المنتمين إلى هذه الطبقات المسيطرة والثريّة من باباوات وملوك ودوقات وكل المتنفذين، تشبثوا بظاهر المسيحيّة. وفي الحقيقة، فإن هذه الطبقات لم تكن تؤمن بأي شيء خلا مصلحتها، كما لم يؤمن مثقفو روما في القرون الأولى. لقد امتلك هؤلاء السلطة والثروة وكانوا أول من شجّع الفن العبر عن المتعة واللذة.

لقد وقع الأغنياء وأهل السلطة والنّفوذ في موقف حرجٍ. إذ فقدوا إيمانهم في الدّيانة الكنسية التي ظهر زيفها، ولم يقبلوا على اعتناق المسيحيّة الحقيقيّة التي تقف على حافة التناقض مع حياتهم. وهكذا، ظلّ هؤلاء دون أي إدراكٍ دينيٍّ صحيح للحياة، فاتجهوا نحو التّصورات الوثنيّة، التي تربط بين الحياة والملذات الشخصيّة. ومن هنا، سيطفر مفهوم جديد موسوم "ببعث العلوم والفنون" الذي ينصُّ على عدم الحاجة إلى أية ديانة.

ترتبط العقيدة المسيحيّة، وخاصة في شقها الكاثوليكي بنسق صلد ومتصل عسير أمر تغييره أو تصحيحه دون نسفه. لهذا فإنه بمجرد ظهور الشّك في براءة البابوات وصدقيتهم استشرى هذا الشك في وعي جميع المثقفين، وهنا تسلل الشك في حقيقية الأعراف الكاثولكيّة وصحتها. لقد قوض هذا الشك كل أعراف العقيدة الكنسية ودعائمها: كربوبيّة المسيح، وعقيدة التثليث، وقوض أيضا الهالة والقدسية التي ازدان بها الكتاب المقدس الذي فقد قدسيّته.

وبهذا المعنى، فإن جلّ المتنفذين حينها، بما فيهم البابوات ورجال الدين لم يؤمنوا جوهريا بمعتقد محدد، لم يؤمنوا بالعقيدة المسيحية الكنسيّة لأنهم أدركوا زيفها وبطلانها، ولم يقدروا على الاعتراف بمبادئ المسيحية الأخلاقية والاجتماعي- مثلما اعترف بها "فرانتسسسك اسيزسكي "و"خليجيتسكي" وعدد كثير من الناس- لأن مبادئها تقوض مكانتهم الاجتماعية. وهكذا لَبِثَ هؤلاء بلا مُعْتَقدٍ دينيّ، فلم يتأت لهم أنْ يَحُوزُوا مَعَايير تقويمِ الفنّ الجيّد وتقويمه، خَلا معيار المتعة واللّذة.

وَقد رَجع مُمثلو الطّبقات الراقيّة في المُجتمع الأوروبيّ إلى الفهم الإغريقيّ القديمِ للخير الذي يرتبطُ عند الإغريق باللّذة والجمال، واتساقاً مع هذا الفهمِ تَخلَّقَتْ نظريَّة الفنّ في أذهان هؤلاء النّاس.

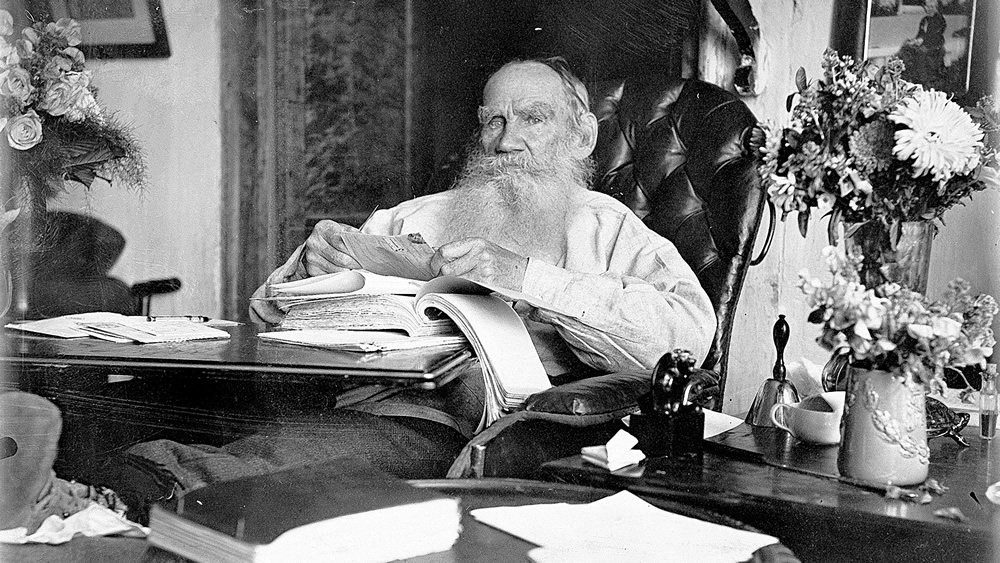

* Léon TOLSTOI, Qu’est-ce que l’art ? Traduit du russe par Teodor de Wyzewa, Paris, Libraire Académique Perrin et Cie, Libraires - Editeurs, 1918, p. 63- 80.