تمهيد:

انخرط العالَم، بفضل ما يُصطلح عليه بالثورة التكنولوجية، في مسار جديد، لا يقل أهمية وخطورة عن المسار الذي أحدثته الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. فقد نتج عن التطور التكنولوجي الذي بلغ أوجَه منذ أواخر القرن العشرين، تغييراتٌ كبرى، سببها الطوفان المعرفي الذي غرقت فيه مناحي الحياة كلها: اليومية، والأكاديمية، والثقافية، والاجتماعية، والمهنية. وأصبح من العسير التحكم في تدفق سيل المعلومات الذي لا حدود له. ومن نتائج ذلك ظهور ما أسماه ألفين توفلر (Alvin Toffler) "تحول السلطة"، أي انتقالها من "سلطة للمال، والثروة، والحُكم"، إلى "سلطة للمعرفة". وهذا ما جعل القدرة على إنتاج المعرفة، وتوزيعها، واستهلاكها، يخضع بدوره لما اصطُلِح عليه بــ"صناعة المعرفة". وفي النتيجة غدَا صُنّاع المعرفة، الحكامَ الجُدُدَ للعالم.لقد بات من الضروري، اليوم، وضع استراتيجيات ملائمة لهذه الثورة المعرفية، لاستغلالها على الوجه الأفضل. ويعتبر التعليم إحدى القنوات الأساسية التي يجب تحديثها، لضمان جودة مُخرجاتها، من جهة، ولمواكبة هذا الكم المَهول من المعارف، ومحاولة احتوائه، من جهة أخرى، وذلك بتأهيل المتعلمين وإكسابهم مهاراتٍ وقدراتٍ تجعلهم في مستوى هذا التغيير الذي يشهده العالم.

وبما أنَّ من الأهداف الرئيسة للتربية نقل المعرفة من الجيل الذي توصَّل إليها، إلى الجيل الذي بعده، فإن ذلك يجعلها تتسم بالاستمرارية. ولن تتأتى لها هذه الاستمرارية على نحو سليم، وسريع، وفعّال، إلا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ولعل من بين الحلول التي تطفو على السطح مسألة التعليم الرقمي، أو التعليم الإلكتروني، أو رقمنة التعليم، أو التعليم عن بعد، أو تكنولوجيا التعليم. وهي كلها مصطلحات تتقارب في ما بينها، وتتقاطع، وإن كنا نميل إلى استعمال مصطلح "تكنولوجيا التعليم"، لكونه من أوائل المصطلحات التي استُعملت في هذا المجال، خاصة من قِبَل "جيمس فن" James Finn سنة 1963، الذي يعتبر بحق "أبا تكنولوجيا التعليم"[i]، ومن جُبَّتِه خرجت المصطلحات الأخرى، فهو بذلك يتسم بشموليته، واحتضانه لغيره من التسميات التي ظهرت من بعد.

أولا: تحديد المصطلحات:

- الدرس العربي:

يدخل تحت باب هذا المصطلح كل ما يتعلق ببيداغوجيا تعليم اللغة العربية، من غايات، وأهداف، ومحتويات، ووسائل تعليمية، وطرائق للتدريس، وأساليب للقياس والتقويم، وطرق للدعم والتقوية، وعلاقة ذلك كله بالمعلم، من جهة، وبالمتعلم، من جهة ثانية. فهو بذلك يشكل منظومة متكاملة، ومتشابكة العناصر، ومتداخلة العمليات والمراحل، لا يمكن التفكير في جزء منها، دون استحضار الأجزاء الأخرى برمتها. ولا يقتصر هذا الدرس، في نظرنا، على مكون واحد، دون غيره من المكونات الأخرى، باعتبار اللغة العربية وحدة متماسكة، لا ينفصل أي مكون منها عن غيره من المكونات الأخرى. ولذلك ينسحب هذا المصطلح على درس القراءة، والنصوص، والتعبير والإنشاء، والدرس اللغوي بتفريعاته المختلفة، أي ما اصطُلِح عليه قديما بعلوم الآلة (من نحو، وصرف، وإملاء، وبلاغة، وعَروض...).

ويُقصد به أيضا مجموع ما يتعلمه الراغب في تعلّم اللغة العربية، رسميا كان، أو خارج المنظومة الرسمية، وبالخصوص في مراحل التعليم، الابتدائي، والإعدادي، والثانوي. أما الدرس العربي الجامعي فإن طبيعته العلمية، والأكاديمية تفرض على الطالب، تلقائيا، الانخراط في مجال التعلم بوساطة هذه التكنولوجيا، وتوظيف تقنياتها لاكتساب المعارف الأساسية في مجال تخصصه، واستكمال بحثه العلمي فيه.

- تكنولوجيا التعليم:

تعود أصول هذا المصطلح إلى اللغة اليونانية. ويتكون من جزءين:

TECHNO، ومعناه حرفة، أو مهارة، أو صنعة، أو فن.[ii] والثاني LOGIE، ومعناه الدراسة، أو العلم. وبذلك فإن ترجمته الحَرفية هي حِرفة التعليم، أو الدراسة التطبيقية للعلم. أما اصطلاحا فمعناه توظيف القواعد المعرفية للعلم، وتطبيق نظرياته، ومبادئه، وقوانينه، وحقائقه في مجال من المجالات. فإذا طبقنا مثلا نظريات تربوية، ومفاهيم بيداغوجية، ومبادئ ديداكتيكية، سمينا ذلك تكنولوجيا التعليم.

ورد في تعريف منظمة اليونيسكو لتكنولوجيا التعليم ما يلي:

«هي مُنْحنى نظامي لتصميم العملية التعليمية، وتنفيذها، وتقويمها كلها، تبعاً لأهداف محددة، نابعة من نتائج الأبحاث في مجال التعليم، والاتصال البشري، مستخدمة الموارد البشرية، وغير البشرية، من أجل إكساب التعليم مزيداً من الفعالية، أو الوصول الى تعليم أفضل، وأكثر فعالية.»[iii]

يتبيّن من خلال هذا التعريف أن تكنولوجيا التعليم، تعمل فيها عناصر مختلفة، منها ما هو بشري (الفاعلون التربويون على اختلاف درجات تدخلاتهم)، وما هو غير بشري (البنية التحتية، والتجهيزات الإلكترونية، والوسائط البيداغوجية)، وتشمل مراحلَ العملية التعليمية التعلمية كلَّها، بدءا من تصميمها، مرورا بتنفيذها، وصولا إلى تقويمها، الذي ينصب بدوره على هذه المراحل كلها. ولا مجال فيها للعشوائية، والارتجال، ما دامت تحتكم إلى أهداف محددة، ومضبوطة، تقوم بدورها على نتائج أبحاث تربوية، تستفيد من معطيات العلوم الإنسانية.

ولا ينبغي، بأي حال من الأحوال، الذهاب إلى ما يعنيه التصور السطحي للمصطلح لدى البعض، من أنه مجرد مرادفٍ لما بات يُتداول في الأدبيات التربوية بالوسائل التعليمية. فليست تكنولوجيا التعليم عملية بسيطة، نقدم من خلالها محتوى معرفيا، أو معلومة علمية إلى المتعلم، لكنها بنية مركبة، تنطلق من وسائط متعددة (حاسوب، وإنترنيت، ولوحات إليكترونية، ومنصات تعليمية...)، لتجعل المتعلم قادرا على بلوغ مستوى راقٍ من التعلم الذاتي، والإسهام في تنمية ما تَعَلَّمه من مهارات، وقدرات، والتوظيف الأمثل لهذه الوسائط.

ثانيا: راهنية الموضوع:

ما الداعي إلى الحديث، الآن، عن هذا الموضوع بالذات؟ ما الذي يجعل منه موضوعا من موضوعات الساعة الضرورية والمُلِحّة؟ ما الذي يُكسبه راهنيته، في خضمّ زخم كبير من الموضوعات الأخرى، التي تشغل الناس، وتملأ الدنيا؟

كل تأخر، أو تردد في قبول قواعد لعبة العالم الجديد، لن يزيدا إلا من اتساع هوة الفجوة الرقمية بين مجتمعنا والمجتمعات الرائدة في هذا المجال. لذلك لا مناص اليوم من ولوج عالم الرقمنة، والانخراط فيه بعد أن اكتسح المجالاتِ كلَّها في الحياة. لقد أصبح التعامل مع الوسائل التي يتيحها العالم الرقمي ضرورة ملحّة، حتى في أمورنا الحياتية العادية، من قبيل أداء الفواتير، والحصول على مواعيد إدارية، أو طبية، أو استخلاص بعض الوثائق الشخصية. فلا يُنعَت بالأمية اليوم، من لا يعرف القراءة والكتابة، أو لا يُتقِن أكثر من لغة فقط، بل يُنعَت بها الذي لا يستطيع استعمال وسائل التواصل الحديثة، في أغراضه الخاصة.

وهناك عامل آخر سرَّع من وتيرة الحاجة إلى العالم الرقمي. فعندما حلَّت جائحة كورونا، في مارس سنة 2020، كشفت عن حاجة ماسة إلى استخدام وسائل التواصل الحديثة، حين أصبح التباعد بين الأفراد ضرورة إلزامية، فظهر إلى الوجود التعليم عن بعد، والعمل عن بعد، والتوصُّل بالفواتير عن بعد، والحصول على المواعيد عن بعد، وقضاء الأغراض الإدارية عن بعد... لقد أصبح التواصل الإلكتروني أمرا واقعا، وحتمية لا مفرّ منها، وغدا الحصول على حاسوب، أو هاتف ذكي، أعزَّ ما يُطلب. لقد كشف ذلك كله عيبا كبيرا في حياتنا، وأبان عن شرخ عميق بيننا، وبين التطور التكنولوجي، وصار من المؤكد، بعد محنة كورونا، أن تكنولوجيا التواصل الحديثة التي كان يعتبرها البعض ترفا زائدا، وامتيازا لدى فئة معينة من الناس، هي من الضروريات الأساسية في عالم اليوم. فلا أحد يُعذَر الآن بجهله لقواعد استخدامها، والتعامل بوسائلها.

ومع ذلك، لا يكفي امتلاك حاسوب، أو هاتف ذكي، لنزعم للشخص أنه أصبح "كائنا رقميا". بل إن ذلك يستتبع بالضرورة امتلاك المؤهلات الكافية لاستخدامهما استخداما عقلانيا مفيدا، وضبط المهارات اللازمة لاستخلاص الفوائد المرجوة من استعمال هذه الوسائط. لقد أظهرت التجربة التي عشناها في زمن كورونا أن عددا من رجال التعليم ونسائه، الذين افتُرِض فيهم الإسهام في تنشيط حركة التعليم عن بُعد، لم يكونوا مؤهَّلين، تقنيا، للانخراط في هذه التجربة، بل إن البعض منهم عبّر صراحة عن موقفه الرافض لاستعمال هذه الوسائط، إما عجْزًا، أو عنادًا. ولا شك أن مسؤولية الوزارة الوصية واضحة هنا، إذ كان من المفروض تأهيل أفراد الطاقم التربوي، بفئاته كلها، وإعدادهم للانخراط في عملية الاستخدام الرقمي، سواء في حياتهم الشخصية، لتنمية مهاراتهم، وتحقيق تكوينهم المستمر، أم في حياتهم المهنية، بتوظيف هذه الوسائط، كلما دعت إليها الحاجة.

كما بيّنت التجربة أن التلاميذ، الذين كان يُعتقد أن علاقتهم بالوسائط المتعددة جيدة ومتطورة، لم تكن كذلك، بسبب غياب أي تأطير لهم، سواء من قِبَل الآباء وأولياء الأمور، أم من قِبَل الأساتذة والمكوِّنين. فلم يحصلوا، نتيجة ذلك، على أي فائدة تُذكَر، بالنظر إلى المواقع التي يرتادونها، والألعاب الإلكترونية التي تشغل الحيّز الأكبر من أوقاتهم، ونوعية اللغة التي يستعملونها في تواصلهم مع زملائهم، أو الأشخاص الافتراضيين الذين يتواصلون معهم في شتى المواقع، وغُرَف الدردشة.

ثالثا: حال اللغة العربية على الشبكة الإلكترونية:

يقودنا هذا الأمر إلى التساؤل عن حال اللغة العربية على الشبكة الإلكترونية؟

ثمة حقيقة مرّة لا بد من تسجيلها، بدايةً، وهي أن اللغة العربية المستعملة في الشبكة الإلكترونية، مقارنة باللغات الأخرى، طافحة بالأخطاء الإملائية، والنحوية، والصرفية، واللغوية، والتركيبية، ويبدو كثير من جملها ركيكا، مهلهلا، لا يؤدي معاني الأفكار التي ينقلها بشكل سليم. فالذين يشرفون على نسبة كبرى من المواقع الإلكترونية، لا يبذلون أدنى جهد لتمحيص لغتهم، وتصحيحها، ولا يحترمون الحد الأدنى من القواعد النحوية، والصرفية، والإملائية، ولا يولون أي اهتمام للغتهم. بل إن بعض البرمجيات نفسها تطالها الأخطاء الفادحة، لأن التقنيين الذي يصممونها لم يخضعوا لأي تكوين لغوي، أو تأهيل ثقافي يجعلهم حريصين على احترام قواعد اللغة العربية، وجعلها في مستوى التحدي الذي يفرضه العالم الرقمي.

ولا يخفى الدور الأساسي الذي يمكن أن تقوم به في هذا الإطار المؤسسات ذات الصلة، والتي ينبغي أن تشرف بشكل مباشر على المكلفين بوضع هذه البرمجيات باللغة العربية، فتكوِّن أولئك التقنيين تكوينا عربيا رصينا، يجعل استعمالهم للغة العربية في عملهم مشرِّفا، وفي مستوى القيمة التاريخية والإنسانية لهذه اللغة. فلو تضافرت جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((Alecso، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة(Isesco)، ومجامع اللغة العربية على اختلاف مَقرّاتها، والمكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي، والمختبرات اللغوية ذات الاختصاص في مختلف جامعاتنا، لاستطعنا أن نقدِّم للعالم مادة إلكترونية راقية، بلغة عربية سليمة من الأخطاء.

إذا كان هذا يحصل مع الذين يُفتَرض فيهم نصيب من الجدية والمسؤولية في مَهمتهم التقنية، ووظيفتهم البرمجية، فما بالنا بمن يلجون العالم الإلكتروني من شبابنا، وهم مجرّدون من أي مسؤولية، ومن أي تبِعَة علمية، أو أخلاقية، يتسكّعون بين المواقع، ويقتحمون غرف الدردشة، ويُدلون بآرائهم، ويخوضون مع الخائضين، في الموضوعات المباحة، والمحرّمة؟ يتم ذلك كله بلغة لا تمتّ إلى لغة هويتهم بصلة. لقد تنكّروا، عن وعي أو عن غير وعي، لقيمتها التاريخية، وحمولتها الرمزية، وأعلنوا عليها العقوق والعصيان، فاستعملوا حروفا غير حروفها، ورسمًا لا علاقة له برسمها، مع أنَّ محتوى كلامهم عربي، ومخارج أصواته عربية، لكنه تزيّا بزِيٍّ غريب، وبشكل لقيط، لا هوية له، ولا أصل لديه. إنهم يُسهِمون، من حيث لا يشعرون، في ما أطلق عليه د. عبد السلام المسدي "الانتحار اللغوي".[iv]

وقد أُطلِق على هذه الظاهرة اسم "العربيزي"[v]. فلو كانت مكتوبة بالعربية لكان أهون، إذْ بعض الشر أهون من بعض، كما قيل، ولكنها مكتوبة بالحرف اللاتيني، مضافا إليه بعضُ الأرقام، حتى ترْمز إلى الأصوات التي تنعدم في اللغات الغربية، مثل الحاء، والخاء، والعين، والطاء، والقاف... إنهم يجعلون تواصلهم المكتوب كله على هذا المنوال، في رسائلهم القصيرة، وفي مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في الرسائل الطويلة المبعوثة عبر البريد الإلكتروني. ومن فرط إدمانهم عليها، اكتسبوا قدرة خارقة على كتابتها وقراءتها بسرعة فائقة. بل إنهم لم يتوانوا حتى عن الكتابة بها في إجاباتهم عن أسئلة الاختبارات والروائز الموجَّهة إليهم.

وليست هذه الظاهرة وقفًا على الشباب العربي، ولكنها أصبحت ظاهرة كونية، إذ يشتكي المتخصصون في دول متقدمة من التأثير السلبي للُغةِ وسائل التواصل الاجتماعي على اللغة الأصلية، وما نتج عن ذلك من ضعف المستوى اللغوي لدى الشباب، بسبب عزوفهم عن القراءة، وإدمانهم على هذه الكتابة الهجينة، التي لا تمت بصلة للغتهم.

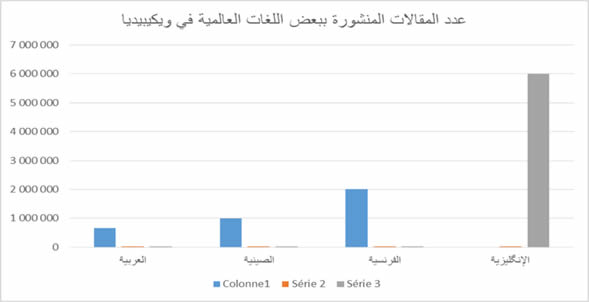

أما من حيث الكم، فالوضع ليس أحسن حالا، بل إنه لو قورن ببعض اللغات التي لم تبلغ شأو اللغة العربية، لبدا لنا الأمر مُخجِلا حقا. يكفي أن نعلم مثلا، أن ما هو مكتوب في موقع "ويكيبيديا" باللغة البولندية يساوي، تقريبا، عشرة أضعاف ما هو مكتوب فيه باللغة العربية. كما يمكن أن تجد في محرك البحث "گوگل" ملايين المحاضرات، والدراسات، والمقالات العلمية، والتجارب التطبيقية الحديثة، مقدَّمةً بطريقة تفاعلية، بكل اللغات، باستثناء العربية.

الشكل الأول: نزار الحافظ: "واقع المحتوى الرقميّ العربيّ على الشابكة".(حتى شهر دجنبر 2018.)

الشكل الأول: نزار الحافظ: "واقع المحتوى الرقميّ العربيّ على الشابكة".(حتى شهر دجنبر 2018.)

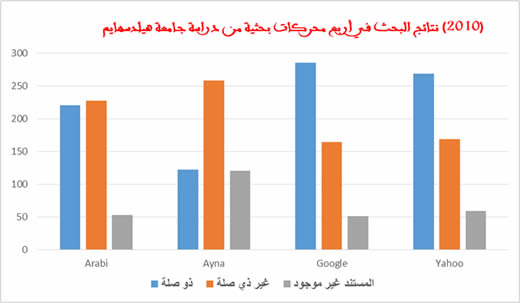

ولعل من بين أهم المعايير لمعرفة حركية لغة من اللغات في شبكة الإنترنيت، عدد محركات البحث فيها، وفعالية تلك المحركات، ونجاعة النتائج التي تقدمها للباحثين. ويجهل كثير منا، نحن العرب، وجود محركات عربية للبحث، وإذا عرفها بعضُنا، لا يستخدمها، لأنها لا تواكب أحدث التقنيات في فرز نتائج البحث، ولا تمتلك أنظمة ذكية لاسترجاع المعلومات، ناهيك بغياب متن عربي شامل يمكن أن تعود إليه هذه المحركات. ولبيان ضعف هذه المحركات، نستعين بنتائج دراسة ألمانية، أجرتها على محركيْن عربيين، هما: "عربي"، و"أين"، ومحركين عالميين يستخدمان اللغة العربية، هما "گوگل"، و"ياهو". فتبيّن أن محرك "گوگل" بلغ أعلى نسبة من النتائج التي لها صلة بموضوع البحث، يليه "ياهو"، ثم "عربي"، وأخيرا "أين".

الشكل الثاني: مقارنة بين محركات عربية، وأخرى تستخدم اللغة العربية.

الشكل الثاني: مقارنة بين محركات عربية، وأخرى تستخدم اللغة العربية.

ومن العيوب التي تقلل من أهمية هذه المحركات العربية، عدم توفرها على برنامج لتصحيح الأخطاء، فقد تُدخِل إليه كلمة خاطئة، فيقدم لك النتائج بالكلمة الخطأ، دون أن يقوم بتصحيحها، بينما لو كَتبْتَ باللغة الإنگليزية في محرك للبحث، كلمة بها خطأ لَقام بتصحيحها أولا، قبل أن يقدم إليك نتائج البحث عنها، في شكلها الصحيح.

إن واقع حال اللغة العربية يؤكد، مع الأسف، وجود هوة رقمية تفصلها عن غيرها من اللغات الأخرى، حتى تلك التي تبدو أقل تداولا منها، إذ لا تتجاوز نسبة حجم المحتوى العربي على شبكة الإنترنيت 0،1 % من إجمالي عدد الصفحات على الشبكة. (صفحة واحدة مقابل كل ألف صفحة). وبالرغم من وجود بعض المحاولات للرفع من حجم المحتوى العربي (في الإمارات، والسعودية، ومصر، ولبنان...)، إلا أنها تظل جهودا محتشمة، ومشتتة، تفتقر إلى التكامل، والتعاون، وتوحيد الرؤى.

ولعل أحد أسباب ذلك، ما يعرفه الإنتاج الفكري العربي عموما من ضعف، مقارنة بغيره في الدول الأخرى. ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على واجهة الترجمة، التي تُعتبَر، بحق، أهم مَعبَر نحو الآخر، وأفضل نافذة للانفتاح على ما حقَّقته العلوم، والمعارف من تقدم. يبلغ عددُ الكتب المترجمة إلى اللغة العربية سنويا نحوَ 330 كتابا، وهو رقم لو قارناه مثلا بما تترجمه اليونان، لوجدنا أنه يمثل 20% من مجموع ما تترجمه اليونان سنويا.[1] بل إننا لو عدنا إلى عهد ازدهار الترجمة عند العرب، بعد تأسيس "بيت الحكمة"، زمن الخليفة العباسي المأمون، لوجدنا أن عدد الكتب المترجمة منذ ذلك العهد إلى اليوم، لا يتجاوز مائة ألفِ كتابٍ (100.000)، وهو العدد الذي يقارب ما تترجمه إسبانيا من الكتب، في العام الواحد فقط. فإذا كان إنتاجنا الفكري الورقي ضعيفا، فلا غرو أن يكون إنتاجنا الرقمي أضعف.

رابعا: نحوَ رقمنة التعليم:

التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، والتطورات المتتالية التي تلحق قطاع التربية والتعليم، تفرض، بما لا يدع مجالا للتردد، الدخول إلى عالم تكنولوجيا التعليم، ورقمنة دروسنا، ومقرراتنا. ولئن وجدنا أنفسنا، تحت ظل جائحة كورونا، مرغمين على اللجوء إلى هذا الخيار، فإننا، مع الأسف، تحت تأثير المباغتة والمفاجأة، لم نكن في مستوى الحدث. وكانت أعطابنا فيه أكثر من النتائج التي حققناها. لكن المؤكد، أن تلك التجربة كانت كالصدمة التي فتحت أعيننا على حقيقة مرة، وهي أننا ما زلنا بعيدين عن اللحاق بركب الحضارة الحديثة، وأننا متخلفون جدا عن منجزاتها الكبرى. فلا مدارسنا كانت مؤهلة للانخراط في ما سُمِّي "التعليم عن بعد". ولا مدرِّسونا كانوا مكوَّنين تكوينا بيداغوجيا، وتقنيا، لاستخدام الوسائط الحديثة. ولا المؤطِّرون التربويون كانوا مستعدين لإعادة صياغة المقررات التعليمية، والمحتويات الدراسية، وفق المستجدات الطارئة. ولا التلاميذ الذين حسِبْنا أن علاقتهم بهذه الأجهزة الذكية، ستُيسِّر اندماجهم في سيرورة التعليم عن بعد، وُفِّقوا في تغيير اتجاه هواتفهم نحو المفيد. ولا الآباء وأولياء الأمور تفاعلوا بشكل إيجابي مع هذا التغيير المفاجئ، ولا ميزانياتهم سمحت لهم باقتناء اللوازم الضرورية لأبنائهم، من حواسيب، أو هواتف ذكية، ولم يُبدِ الكثير منهم أي استعداد أو قابلية لمواكبة تعلُّمات أبنائهم، والإشراف عليها. ولا الدولة نجحت في توفير التغطية اللازمة للمدارس المقطوعة عن أي اتصال خارجي، خاصة في المغرب العميق.

"فرغم القرارات والجهود التي بُذِلت لتعويض التدريس الحضوري بالتدريس عن بعد، فإن نتائج هذه الجهود لا يمكنها أن تعوض بشكل كلي، بالنسبة للتلامذة، التعليم الحضوري في القسم. علمًا أن المنظومة التربوية لم تكن مهيَّأة للتعليم عن بعد الذي يتطلب تحكمَ المدرسين في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وأساليبَ تربوية ملائمة، واكتسابَ كفايات رقمية لم يتلق فيها المدرسون أي تكوين. أما الحالات التي تَعَبَّأ فيها الأساتذة لضمان الدروس من خلال نمط التعليم عن بعد، فإن نسبة هامة من التلامذة في الوسط القروي والمناطق النائية والفقيرة، انقطعوا عن المتابعة لغياب الوسائل المادية من تجهيزات، وربط بشبكة الأنترنيت، لأن المستوى التعليمي لآبائهم لا يسمح بتعويض المدرس"[2].

إن الدرس الرئيس الذي يجب استخلاصه من هذه التجربة المُرّة، أنه آن الأوان، بكل ما يلزم من جدية، واستعجال، لوضع اللبنات الأساسية لانطلاق مشروع انخراط منظومتنا التعليمية في عالم التكنولوجيا. إن المسؤولين عن القطاع مطالبون بفتح هذا الورش، وتوفير ما يلزم من إرادة سياسية، ومعدات لوجيستيكية، وخبرات تربوية، وفضاءات رقمية، لجعل مدارسنا مؤهلة للاندماج في هذا النمط الجديد من التعليم، دون أن يعني ذلك بالضرورة الانسلاخ عن الهوية الوطنية، والخصوصية المغربية.

خامسا: بعض المعوِّقات:

بيد أنَّ كثيرا من المعوِّقات تنتصب بقوة لتَحُولَ دون تحقيق هذا الطموح على الوجه الأكمل، منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي. سنذكر باختصار شديد أهمها:

- الكلفة المادية الكبيرة التي يتطلبها إنشاء منصات للتعليم على الإنترنيت.

- استخدام الأدوات التكنولوجية، والأدوات المتطورة يستوجب تدريبا وتكوينا جيدين، سواء بالنسبة للمعلمين، أو المتعلمين. (ضرورة إدراج مناهج للبرمجة في المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى مناهج في علوم الحاسوب، بدلا من الاقتصار على تقديم سريع لأساسيات الحاسوب).

- صعوبة تحويل المحتويات التعليمية من شكلها التقليدي المعروف، إلى صورتها الرقمية المتطورة، وحاجته إلى وقت طويل.

- ندرة البرامج العربية الإلكترونية المساعدة، التي تخص عملية التحويل هذه، ما يتطلب المبادرة والاجتهاد للترجمة، أو الابتكار. (الانتقال من مجرد مستهلِك للمادة الإلكترونية، إلى مُنتِج لها، وفاعل فيها).

- صعوبة قياس درجة إتقان المعلم والمتعلم لمهارات استخدام التقنيات، والأدوات التكنولوجية.

- تغيير العقليات، وإقناع الجميع بضرورة اللجوء إلى توظيف تكنولوجيا التعليم.

- غياب أي تنسيق بين الباحثين في مجال تقنيات المعلوميات، وهندسة الحاسوب، والباحثين في مجال اللسانيات المتخصصة. (ما يُسمّى باللسانيات الحاسوبية).

- خصوصيات اللغة العربية: اتجاه الكتابة (من اليمين إلى اليسار)، التشكيل، تغيُّر أشكال الحروف بتغيُّر أماكنها في الكلمة.

سادسا: تصور أوَّلي لما يمكن أن يكون عليه الدرس العربي:

لا بد أن نُقِرَّ، بدءًا، بأن الدرس العربي التقليدي يشكو من أعطاب كثيرة، وأن بَوْنًا شاسعا يفصل بين مُدخلاته، ومُخرَجاته. وتكفي نظرة سريعة إلى البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات لتلامذة السنة السادسة ابتدائي، والسنة الثالثة ثانوي إعدادي ((PNEA 2019، الصادر سنة 2021 عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، للوقوف على تدني مستوى التحصيل الملحوظ لدى هؤلاء التلاميذ. فقد أكد التقرير في فصله الأول عن كفايات التلاميذ في اللغة العربية، أنَّ 31 % من التلامذة اكتسبوا أقل من 42 % من البرنامج الرسمي للسنة السادسة ابتدائي. أي أن أقل من ثلث تلاميذ هذا المستوى فقط هم الذين تمكنوا من استيعاب ما هو أقل بكثير من نصف المقرر المسطر لهم.

كما سجل هذا التقرير أن نسبة 46 % من تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي استوعبوا أقل من % 36 من برنامج اللغة العربية المسطر للمستوى، مقابل % 10 من التلامذة الذين استوعبوا أكثر من % 90 من البرنامج. أي أن حوالي النصف من تلاميذ هذا المستوى عاجزون عن استيعاب ثلثي مقرر اللغة العربية. ومع ذلك ينتقل الكثير من هؤلاء التلاميذ إلى المستويات العليا، نزولا عند مشيئة "صاحبة الجلالة": الخريطة المدرسية، فينقلون معهم إعاقاتهم المعرفية، ونقائصهم الإدراكية، وحالاتهم الميؤوس منها، ويراكمون تعثراتهم، مستوى بعد آخر، إلى أن يصبحوا عالة على المنظومة التعليمية، فلا تدري ما هي فاعلة بهم، أتُمسِكُهُم على هُون، أم تدُسُّهم في التراب؟

لا نريد أن نقول إن الصورة قاتمة، وإن النظرة سوداوية، ولكن الواقع صادم بالفعل، فمُخرجات منظومتنا التعليمية لا تدعو إلى الاطمئنان على مصير أجيالنا، ومستقبل بلدنا.

ولسنا نزعم أن التلاميذ مسؤولون عن هذا الوضع، لكن المؤكد أن الخلل موجود في المنظومة برمتها، وفي مكوناتها كلها، وأن الوقت قد حان كي ندق ناقوس الخطر، وكي نراجع أوراقنا، وكي نُحدِث تغييرا جذريا في سيرورة هذا القطاع، قبل أن ينهار سقفه على رؤوسنا، عسانا نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ولا يستطيع أحد، مهما بلغت درجة خبرته في هذا المجال، أن يزعم أنه يمتلك عصا سحرية، يمكن بها تغيير هذا الواقع بين عشية وضحاها. فنتائج التغيير، إذا حدث، لا يمكن أن تظهر إلا على المدى البعيد، لأننا بصدد تغيير عقليات، وتطوير عقول، واعتماد وسائل تكنولوجية فائقة الدقة، واستبدال طرق حديثة ومتجددة، بأخرى بالية وعتيقة. وهذا كله يحتاج إلى صبر في التنفيذ، وتأنٍّ في المعالجة، مثل الطبخة الجيدة، لا تستوي إلا على نار هادئة. (أو كأس الشاي الجيدة...).

ثمة قاعدة أساسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار، والحرص على تطبيقها، سواء أكان نوعُ تعليمنا تقليديًّا، أم تكنولوجيًّا. وهي أن لا نُعَلِّمَ المتعلم مبادئ القراءة والكتابة فحسب، بل أن نعلمه مهارة التعلم، أن نعلمه كيف يتعلم. بمعنى أن نُكسِبَه القدرة على التعلم الذاتي، وأن نطوِّر هذه المهارة إلى عملية تستمر معه مدى الحياة. ولا شك أن تكنولوجيا التعليم تمنحنا جميعا هذه الفرصة، إذا أُحسِن استغلال الوسائل التكنولوجية المتاحة، ووُظِّفت في أغراض نبيلة. إن الحاسوب، بشكل خاص، يزيد من فاعلية التعليم، ويُعلِّم المتعلم كيف يتعلم. ولذلك وجب تدريب المتعلمين على الطرق السليمة للقيام بملاحة رقمية تعود عليهم بالفائدة.

سابعا: أهم مزايا تكنولوجيا التعليم:

وبالرغم من المعوقات التي تُعقِّد عملية استخدام التكنولوجيا في حقل التعليم، فإننا لا يمكن أن نَغْفُلَ عن جوانبها الإيجابية الكثيرة، وفوائدها الجمة، إذا توافرت لها شروط الاستعمال الجيد، والتوظيف السليم. نُذَكِّر ببعض منها، على سبيل التنويه فقط:

- اكتساب خبرة عمَلية وتطبيقية في استعمال وسائل التكنولوجيا المختلفة.

- الوصول بوساطة الإنترنيت إلى خبرات، وتجارب تعليمية يصعب الوصول إليها بطرق أخرى. (تساعد على وجود معلم قادر على مواكبة التقدم المعرفي والتكنولوجي والعلمي، ويؤدي ذلك إلى زيادة خبرا ته ورفع حصيلته المعرفية، ويساهم في اعتماده على نفسه في الحصول على المعلومات والمعارف وتوظيفها في المكان المناسب من العملية التعليمية التعلمية).

- التركيز على المتعلم، واعتباره محور الاهتمام، وتقديم المعلومة والمفهوم إليه بصورة جذّابة ومثيرة.

- الرهان على التعلم التفاعلي الذي يزيد انتباه الطلبة بإشراكهم المباشر كمساهمين لا كمتلقين.

- توفير الوقت الذي يتطلبه الذهاب إلى المدارس والعودة منها.

- إمكانية تسجيل الدرس مع المتعلمين، وإعادة مشاهدته لمن فاته في الوقت الذي يناسبه، وبعدد المرات التي تكفيه. (يسمح بتفريد التعليم، والتخفيف من حدة الفروق الفردية، خاصة في ما يُصطلح عليه بالتعليم الإلكتروني غير المتزامن).

- تنمية القدرات الفردية؛ لاكتساب مؤهلات التعلم الذاتي.

ثامنا: مواصفات الدرس العربي الجديد:

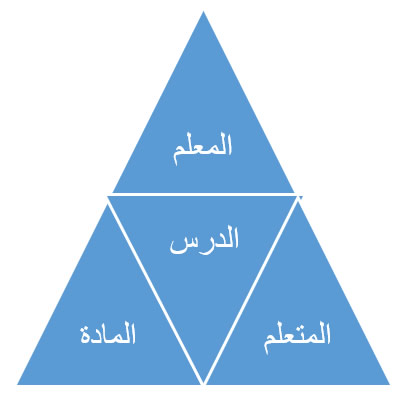

دأبت الأدبيات التربوية على اختزال كل درس في العلاقة الجدلية بين الأضلاع الثلاثة للمثلث:

(مثلث العملية التعليمية التعلمية)

1 – مواصفات المعلم:

لا بد من التأكيد على أن استعمال التكنولوجيا في التعليم، لا يعني الاستغناء عن المعلم. غير أنه يجب أن تتوافر فيه المواصفات التالية:

- أن يستفيد من تكوين جيد، يؤهله لاستخدام الوسائل التكنولوجية بشكل سليم ومفيد.

- أن يكون له الإلمام اللازم بالبرمجيات المساعدة على تصميم دروسه وفق ما تتطلبه تكنولوجيا التعليم.

- أن يقتصر دوره على إرشاد المتعلم، وتحديد المكان الذي يستطيع فيه الوصول إلى المعلومات وتقييمها، بدلاً من أن يكون هو المصدر الوحيد للمعرفة. (إن تكنولوجيا التعليم لا تُقَزِّم حجمَ الدور الذي يقوم به المعلم، وهي ليست بديلا عنه، بل هما متكاملان. فإذا كانت الأولى توفِّر المادة المعرفية والعلمية، فإن الثانيَ يُرشد المتعلم إلى المناسب منها، ويساعد على استثمارها، في بناء درسه، وتطويره، وتحقيق أهدافه).

- أن تكون المحتويات التي يقدمها قابلة للتفاعل، وتفتح أمام المتعلمين فرص المشاركة الفعالة، والإسهام في بناء الدروس.

- أن يكون له اطلاع شامل على التجارب الموجودة في التعليم بوساطة التكنولوجيا، مع القدرة على نقل الإيجابي منها إلى صفه.

- أن ينخرط بإصرار وعزم في التكوين المستمر، الذي يمكنه من مسايرة المستجدات الرقمية، في وتيرتها المتسارعة والمرتفعة.

2 – مواصفات المتعلم:

- أن تكون لديه الكفاية اللازمة، والقدرة الضرورية، على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، وخاصة الحاسوب، وكيفية التعلم من خلالها.

- أن يتدرّب على التعلم بشكل فردي، والتعلم في شكل مجموعات صغيرة من زملائه، والتعاون مع أقرانه، لاكتساب الاتجاه السليم نحو التعاون.

- أن يتلاءم مع المحتويات التي تُقَدَّم عبر تكنولوجيا التعليم في المدارس، حتى وإن بدت أقل جودة مما تعوَّد عليه خارج المدرسة.

- أن يسخِّر خبراته التكنولوجية لتطوير محتويات التعلم المعروضة عليه في المدرسة. (يصبح فاعلا ومساهما إيجابيا في الدرس).

- أن يعتبر المعلم مرشدا، وموجها، يَدُلُّه على الاتجاه الصحيح، حتى وإن بدا له أقلَّ منه كفاءة، أو خبرة في استخدام التكنولوجيا، والعمل على الاستفادة من تجربته التعلُّمية الشخصية.

- أن تكون ذِهْنِيَّتُه ذهنيةَ التعلّم المستمر، مدى الحياة.

3 - مواصفات المادة (أو المحتوى):

لا شك أن ثمة صعوبات كبرى تتعلق بالمناهج، ولا سيما نقل المحتويات التعليمية من شكلها التقليدي، إلى شكلها الرقمي. وهو ما يستلزم، أحيانا كلفة مادية باهظة، وغلافا زمنيا كبيرا. ويبقى هذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه تكنولوجيا التعليم، في بلد غير مهيأ، تقنيا، للقيام بهذه النقلة الهامة في مجال التعليم. غير أننا، مع ذلك، نطمح إلى أن نصل بمنظومتنا التعليمية إلى المستوى الذي يؤهلها للخروج من النفق المسدود الذي يحاصرها الآن.

عند صياغة محتويات الدرس العربي، لا بد من الاهتمام بالمهارات الأربع الأساسية في تعلم كل لغة، وهي: الاستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة. وتتيح وسائل التكنولوجيا اليوم، أمام هذا الدرس، إمكانيات كبرى لإقدار المتعلم على تطوير مهاراته الاستماعية، والتي هي القناة الرئيسة لاكتساب اللغة، وتطويعها من بَعد، في المحادثة، والقراءة، والكتابة. ألَمْ يقل ابن خلدون: "السمع أبو الملَكات اللسانية"؟ إن تقنية النص المسموع تفتح أمام المتعلم مجالا واسعا، للتدرب على ضبط مخارج الحروف، وإثراء رصيده اللغوي، باكتشاف دلالات متنوعة للَّفظة الواحدة، في سياقات مختلفة، ومن ثم الانتقال إلى توظيفها في حديثه، ثم في كتاباته، توظيفا صحيحا. ولذلك نقترح ما يلي:

- المزاوجة في اختيار النصوص بين ما هو تراثي في المتناول، ومعاصر غير مبتذل.

- الاعتماد على نظريات التعلّم المختلفة عند نقل المحتوى التعليمي إلى شكله الرقمي.

- التنويع في النشاطات التعليمية، من استماع للنصوص، والإجابة عن أسئلة تتعلق بفهمها، وإنجاز تمارين على قواعد نحوية، أو إملائية.

- استعمال أشكال من التقويم: كالاختيار من متعدد، والربط بسهم بين الجملة والمفردة المناسبة للفراغ فيها، وملء الفراغ في جملة، وصحيح أو خطأ، وإعطاء الإجابات مع المطالبة بالأسئلة المناسبة لها، إلى غير ذلك من النشاطات.

- الاهتمام بالتعزيز والتغذية الراجعة أثناء التعلّم، وذلك بجعلها آلية، مباشرة بعد انتهاء المتعلم من إنجاز نشاطه التعلُّمي.

- استحضار مبدأ محورية المتعلم، في كل مراحل صياغة المحتوى، والارتقاء به نحو التعلم الذاتي المستمر.

- إدماج مختلف المصحِّحات الآلية في المحتويات المنقولة، مثل التشكيل الآلي، والتصريف الآلي، والمدقِّق الإملائي، لتيسير تعلمات التلميذ.

- الاستغناء عن المحتويات الدسمة، واختزالها في أقراص مرنة.

على سبيل الختم:

إن الانتقال من التعليم التقليدي للغة العربية، إلى تعليم يتبنّى التكنولوجيا الحديثة، أمر ليس بالهيّن، لأنه يحتاج إلى شروط موضوعية، إن لم تتوافر كاملة، فسيكون بلوغه ضربا من المستحيل. إنه يحتاج إلى إرادة سياسية، تجعل التعليم حقا أولوية كبرى. ويتطلب أيضا كلفة مادية لا يستهان بها، ولا مناص من توفيرها، لأن الأمر مرتبط بمستقبل البلاد، وبالأجيال القادمة، التي ستشكل دعائم ذلك المستقبل. ويحتاج أيضا إلى موارد بشرية مؤهلة، ومؤمنةٍ بأهمية هذا الانتقال، ومنخرطةٍ في تحقيقه عن قناعة، وقادرةٍ على إنجاحه. قد يكون هذا الطموح الكبير آخر دواء يخلِّص منظومتنا التعليمية من أدوائها الكثيرة. فهل نملك الإرادة والعزيمة الكافيتين لولوج بابه، وجني ثماره، أم أنه سيكون أكبر منا، على غرار الصورة الشعرية الجميلة والمعبِّرة لنزار قباني: "سيوفنا أطول من قاماتنا"؟

والله المستعان.

المصطفى السهلي.

- تقرير التنمية البشرية العربية – 2002. 6

7- البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات لتلامذة السنة السادسة ابتدائي، والسنة الثالثة ثانوي إعدادي. (PNEA 2019)

[i] - عطية خميس محمد: منتوجات تكنولوجيا التعليم – دار الكلمة – القاهرة – 2003 - ص. 13.

[ii] - عبد العزيز طلبة عبد الحميد: تطبيقات تكنولوجيا التعليم في المواقف التعليمية – المكتبة العصرية للنشر والتوزيع – ط. 1 – 2010 – ص. 13.

[iii] 3 - مصطفى نمر دعمس: "تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم" – دار غيداء للنشر والتوزيع – يناير 2015 - ص. 35.

[iv] - عبد السلام المسدي: "العرب والانتحار اللغوي" - دار الكتاب الجديدة – 2011 – بيروت – ط. 1 – ص. 16.