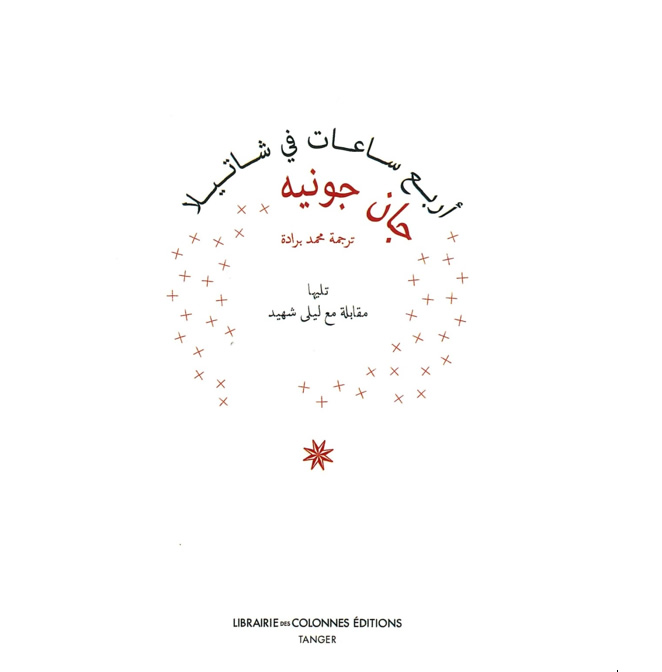

نشر نص "أربع ساعات في شاتيلا" لجون جونيه لأول مرة في يناير 1983 بالعدد السادس من مجلة الدراسات الفلسطينية، وترجمه إلى العربية الدكتور محمد برادة لينشر في نفس السنة بالعدد السابع من مجلة "الكرمل"، ثم صدر في طبعته الفرنسية سنة 1991 عن منشورات غاليمار. وفي سنة 2015 صدر في كتاب واحد ضمن منشورات مكتبة الأعمدة بطنجة بلغته الأصلية، ومترجما إلى العربية من لدن برادة الذي أدخل بعض التنقيح على الترجمة الأولى، ومصحوبا بمقابلة حوارية أجراها الأستاذ جيروم هانكنس مع زوجة المترجم السياسية الفلسطينية ليلى شهيد، وهي المقابلة التي كانت قد نشرت لأول مرة سنة 1992 في كتاب جماعي بعنوان "جونيه في شاتيلا"، ضمن منشورات أكت سود بفرنسا. وقد اعتمدت في دراستي للنص على هذه الطبعة الأخيرة لسنة 2015.

يبدو منذ الوهلة الأولى أن نص "أربع ساعات في شاتيلا" نص سياسي وأدبي في آن واحد؛ فهو عبارة عن شهادة حية من الكاتب الفرنسي جون جونيه عن مجزرة مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت الغربية. وقد دونها الكاتب بعد أشهر قليلة من وقوع المذبحة التي دامت ثلاثة أيام متتالية بدء من يوم الخميس 16 شتنبر 1982، بعد أن عاين جثث الموتى الفلسطينيين ومشاهد الدمار والخراب خلال أربع ساعات (من العاشرة صباحا إلى الثانية زوالا) في اليوم الموالي للحادث الأحد 19 شتنبر. وبذلك يحضر جونيه باعتباره متتبعا لحدث المجزرة؛ فهو من جهة بمثابة مصور فوتوغرافي لأحداث واقعية، ومن جهة أخرى قاص وسارد وواصف للحدث مباشرة بعد وقوعه. غير أن هذا الوصف لا يتسم بأسلوب تسجيلي ونفس محايد وتأريخي، بل يتميز برؤية ذاتية ومنظور نقدي.

وإذا ما تتبعنا متن النص، وجدنا أنه يتألف من حدثين رئيسين: حدث آني وحدث استرجاعي.

فالحدث الآني يتمثل في دخول الكاتب إلى المخيم مباشرة بعد انتهاء وقائع المذبحة بيوم واحد، ومكوثه فيه مدة أربع ساعات، ومعاينته لجثث القتلى الأبرياء، وآثار التعذيب عليهم. أما الحدث الاسترجاعي، فهو يحضر باستمرار خلال مختلف مراحل الحكي، ويتجلى في تذكره للحظات معايشته للفدائيين الفلسطينيين بجبال جرش عجلون بالأردن خلال سبعة أشهر (من أكتوبر 1970 إلى أبريل 1971)، وتجوله داخل قواعد المقاومة الفلسطينية خلال هذه الفترة بعد حصوله على الإذن من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات.

فإذا ما عدنا إلى الحدث الآني، وجدنا جونيه منشغلا بإبراز وحشية المجزرة عبر وصف جثث الشهداء الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم رجالا ونساء وأطفالا؛ فكانت روائح الجثث وعظام الأجساد المتحللة وآثار التعذيب البارزة شاهدة على وحشية المحتل الإسرائيلي ومعاونيه ومنفذي خططه من حزب "الكتائب" اللبناني وميلشيا "الحداديين". كما اعتنى بتصوير الرعب الناتج عن الواقعة: " لقد سبق لي أن شاهدت بيوتا مبقورة تتدلى منها لحف من ريش، عمارات منهارة، فلم يحرك ذلك في نفسي ساكنا، لكنني وأنا أشاهد بيوت بيروت الغربية، ومخيم شاتيلا، فإنني كنت أشاهد الرعب" ص48. وهذا ما استدعى وصف شدة حزن والآلام أقارب الشهداء أمام جثث أحبائهم "...جالسة على كرسي، محاطة برجال ونساء ما يزالون شبانا، ويلفهم الصمت، كانت امرأة تنتحب. ظهر لي أنها في السادسة عشرة أو في الستين من عمرها. كانت تبكي أخاها الذي كان جسده يكاد يسد الطريق" ص47.

إن هول الفاجعة وتنصل الجناة الإسرائيليين من تيسير ارتكابها من لدن معاونيهم، سيدفع الكاتب إلى طرح أسئلة استنكارية تتغيا إدانة الجريمة البشعة بشدة: "فإذا كان الإسرائيليون لم يزيدوا على أن أناروا المخيم، واستمعوا إلى الطلقات النارية التي تشير إلى وجود ذخيرة كبيرة لكثرة ما دسته من كبسولات الرصاص(عشرات الآلاف)، فمن كان يطلق النار حقيقة؟ من كان، وهو يقتل، يخاطر بجلده؟ الكتائب؟ الحداديون؟ من؟ وكم كان عددهم؟ أين ذهبت الأسلحة التي خلفت كل هؤلاء الموتى؟ وأين أسلحة أولئك الذين دافعوا عن أنفسهم؟ (...) كيف دخل القتلة إلى المخيمات؟ هل كان الإسرائيليون موجودين في جميع المخارج المتحكمة في مخيم شاتيلا؟" ص41.

ولكي تكون الشهادة جماعية مما يمكن أن يجعلها أكثر موضوعية وغير مرتبطة بالذات المنفردة فقط، يعمد الكاتب إلى إشراك شخصيات أخرى لتكون شاهدة على حجم الدمار والقتل الناتجين عن المذبحة، فنجده في حوار مع شخصيات فلسطينية ولبنانية تعبر عن موقفها ورؤيتها من مختلف الأحداث السياسية في المنطقة التي لها ارتباط بغزو القتلة لمخيمات المدنيين بشاتيلا. لكنه لا يذكر أسماء هذه الشخصيات، إذ يكتفي بالإشارة إليها بحرف من الحروف "س"، "ه"، أو باستخدام الضمير المنفصل الذي يعود عليها "هو"، أو بذكر صفة من صفاتها الفكرية أو المهنية "قال لي ذلك كاتب لبناني آخر" ص21، "قال لي أيضا ه وهو أستاذ تاريخ" ص36.

غير أن الذاتية سرعان ما تطفو في ثنايا الحكي لتكشف لنا عن انفعالات جونيه وإحساساته تجاه ما يجري في الميدان، مبرهنا عن تضامنه المطلق مع الفلسطينيين إلى درجة التوحد ومقته للإسرائيليين: "...لكن وحشيتهم كانت تسبقهم" ص20، "منذ انقطعت الطرقات، وصمت التلفون، وحرمت من الاتصال بالعالم، أحسستني لأول مرة في حياتي، أصير فلسطينيا وأكره إسرائيل..." ص27، "إنني فرنسي، غير أنني، كليا، ودون حكم، أدافع عن الفلسطينيين" ص33.

إن الكتابة عند جون جونيه لهي بحق كتابة "الموت"، أو كتابة لـ"تأريخ الموت". فالموت دافع للشهادة على مآل أطفال وشيوخ ورجال ونساء أبرياء فتك بهم الظلم والعدوان والاضطهاد المدعوم من الإسرائيليين؛ فكانت الكتابة بهذا المعنى مرادفا للصدق والعنفوان لارتباطها بدقة شعور الإنسان الفلسطيني الذي كان يحيا حياة مشردة بعيدة عن وطنه الأم في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الكريم، فأصبح في عداد ضحايا عزل لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا فلسطينيين ورفضوا الخنوع لإرادة المحتل والتنازل عن حقهم المشروع في العودة إلى بلدهم. يقول جون جونيه: "إنني أكتب هذا الكلام من بيروت، حيث كل شيء أكثر صدقا مما هو عليه في فرنسا، ربما بسبب مجاورة الموت الذي ما يزال يكسو وجه الأرض..." ص40. وهكذا، ربط الكاتب علاقة حب وعشق كبيرين للموت من خلال جثث الفدائيين الفلسطينيين في مجزرة شاتيلا، لاسيما وأنه عرف هؤلاء الفدائيين وعاشرهم عن قرب بجبال الأردن وغاباته قبل ما يزيد عن عقد من الزمن على الفاجعة: "في شاتيلا مات الكثير من هؤلاء الفدائيين، ولكن صداقتي ومودتي لجثثهم الآخذة بالتعفن كانتا كبيرتين، لأنني كنت قد عرفتهم من قبل. إنهم، وقد انتفخوا، واسودوا، وعفنتهم الشمس والموت، يظلون فدائيين" ص52.

وفي خضم وصف ما خلفته الآلة العسكرية من دمار وقتل للبشر والحجر، نجد تحليلا سياسيا عميقا للأحداث المتسارعة والممهدة لقيام المجزرة: "إن قوات الفصل الدولية في لبنان، الأمريكية والفرنسية والإيطالية (هذه الأخيرة وصلت بالباخرة متأخرة عن موعدها بيومين، ثم فرت راجعة على متن طائرات هركليس) قد رحلت بسرعة قبل أن يحين موعد رحيلها الرسمي بيوم، أو 24 ساعة، وكأنها تنجو بجلدها، وذلك ليلة اغتيال بشير الجميل. فهل الفلسطينيون على خطأ إذا تساءلوا عما إذا كان الأمريكيون والفرنسيون والإيطاليون قد أخبروا بأن عليهم أن يفرنقعوا، حتى لا يبدون مشاركين في تفجير بيت الكتائب؟ ذلك أن تلك القوات رحلت بسرعة كبيرة، وقبل الآوان. وإسرائيل تتبجح وتمتدح فعاليتها في المعركة، وإعدادها لالتزاماتها، وحذاقتها في الاستفادة من الظروف، والقدرة على خلق هذه الظروف. لننظر إلى المسألة عن قرب: منظمة التحرير الفلسطينية تغادر بيروت، بكرامة، فوق باخرة إغريقية ترافقها حراسة بحرية. بشير الجميل يزور بيغين في إسرائيل متخفيا ما أمكن. تدخل القوات الثلاث (الأمريكية والفرنسية والإيطالية). ينتهي يوم الاثنين. يوم الثلاثاء يقتل البشير، وصباح يوم الأربعاء تدخل القوات الإسرائيلية إلى بيروت الغربية. وبما أن الجنود الإسرائيليين أتوا من جهة الميناء، فقد كانوا يزحفون على بيروت صباح دفن البشير الجميل (...) ويوم الخميس بدأت مذابح شاتيلا وصبرا" ص18-19-20. وهكذا، يظهر أن نص جونيه يجمع بين الوصف الأدبي ذي الطابع الإنساني، والرصد السياسي للصراع العربي الإسرائيلي في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، والتحليل الرصين لما يعتمل في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها بؤرة تدور في فلكها أحداث كثيرة وأطراف دولية متعددة.

صورة غلاف الكتاب موضوع القراءةويتوقف الحكي الآني في وصف بشاعة الجريمة المرتكبة، لتستخدم من حين لآخر تقنية الفلاش باك التي تتيح للكاتب فرصة استرجاع لحظات جميلة يرويها بتأمل دقيق، إذ عاشها رفقة القواعد الفلسطينية المناضلة والمرابطة بجبال جرش وغابات عجلون بالأردن خلال بداية سبعينيات القرن الماضي، فيصف طقوس الفدائيين وأحلامهم البسيطة بالفتيات، كما يميط اللثام عن دور المرأة الفلسطينية الحرة؛ حيث تبرز شجاعتها في احتضان المقاومة ومساندتها، بل والمشاركة في أنشطتها: "وقد عرفت فيما بعد، أن المرأة عندما كانت تدخل إلى الغرفة المخصصة لها في مقر الحراسة ترفع فستانيها الأسودين وتفك جميع الأظرفة والرسائل التي كانت مخاطة داخلهما، ثم تصنع منها رزمة، وتطرق الباب طرقا خفيفا لتسلم الرسائل إلى المسؤول، ثم تخرج وترحل دون أن تتفوه بكلمة. كانت تعود بالغد" ص30-31. ففي في هذه الفترة الممتدة من أكتوبر 1970 إلى أبريل 1971 نجد وصفا لحياة هؤلاء المجاهدين الفلسطينيين قبل أن ينتقلوا إلى لبنان لاحقا، فنلمس مدى استعدادهم للتضحية بأنفسهم في سبيل وطنهم من خلال جهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدو الإسرائيلي. وعند استرجاع حياة هؤلاء الفدائيين في جبال الأردن وغاباته، يكشف الكاتب عن هذه الأمكنة التي كانت بمثابة مركز لانطلاق العمليات الجهادية تجاه مغتصب أرضهم: "(الشخص الذي كانوا يقبلونه كان يرحل تلك الليلة، ويخترق نهر الأردن ليضع قنابل داخل فلسطين، وفي غالب الأحيان لم يكن يعود)" ص55.

صورة غلاف الكتاب موضوع القراءةويتوقف الحكي الآني في وصف بشاعة الجريمة المرتكبة، لتستخدم من حين لآخر تقنية الفلاش باك التي تتيح للكاتب فرصة استرجاع لحظات جميلة يرويها بتأمل دقيق، إذ عاشها رفقة القواعد الفلسطينية المناضلة والمرابطة بجبال جرش وغابات عجلون بالأردن خلال بداية سبعينيات القرن الماضي، فيصف طقوس الفدائيين وأحلامهم البسيطة بالفتيات، كما يميط اللثام عن دور المرأة الفلسطينية الحرة؛ حيث تبرز شجاعتها في احتضان المقاومة ومساندتها، بل والمشاركة في أنشطتها: "وقد عرفت فيما بعد، أن المرأة عندما كانت تدخل إلى الغرفة المخصصة لها في مقر الحراسة ترفع فستانيها الأسودين وتفك جميع الأظرفة والرسائل التي كانت مخاطة داخلهما، ثم تصنع منها رزمة، وتطرق الباب طرقا خفيفا لتسلم الرسائل إلى المسؤول، ثم تخرج وترحل دون أن تتفوه بكلمة. كانت تعود بالغد" ص30-31. ففي في هذه الفترة الممتدة من أكتوبر 1970 إلى أبريل 1971 نجد وصفا لحياة هؤلاء المجاهدين الفلسطينيين قبل أن ينتقلوا إلى لبنان لاحقا، فنلمس مدى استعدادهم للتضحية بأنفسهم في سبيل وطنهم من خلال جهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدو الإسرائيلي. وعند استرجاع حياة هؤلاء الفدائيين في جبال الأردن وغاباته، يكشف الكاتب عن هذه الأمكنة التي كانت بمثابة مركز لانطلاق العمليات الجهادية تجاه مغتصب أرضهم: "(الشخص الذي كانوا يقبلونه كان يرحل تلك الليلة، ويخترق نهر الأردن ليضع قنابل داخل فلسطين، وفي غالب الأحيان لم يكن يعود)" ص55.

وفي إطار هذا التوجه، يعبر الكاتب عن إيمانه بحق المقاومة من أجل استرجاع الحقوق الشرعية، وتمجيده للفعل الجهادي والفدائي الحر والزاهد في كل سلطة والمستقل عن كل تبعية غير حب الوطن: "...لم يكن الفدائيون يريدون السلطة، فقد كانوا يمتلكون الحرية" ص57. وهو فعل بقدر ما يجعل الموت قريبا في كل لحظة، إلا أنه يعطي عبقا وجوديا ونقاء خالصا وجمالية منقطعة النظير للحياة القصيرة لفدائيين في مقتبل العمر وهبوا أنفسهم للوطن: " عند عودتي من بيروت، وفي مطار دمشق، قابلت فدائيين شبابا نجوا من الجحيم الإسرائيلي. كان عمرهم ست عشرة سنة: كانوا يضحكون، وكانوا شبيهين بفدائيي عجلون. إنهم سيموتون مثلهم. فالمعركة من أجل البلاد يمكن أن تملأ حياة جد غنية، لكنها قصيرة" ص57. ويتعزز هذا الإيمان عبر استحضار الثورة الجزائرية خلال الحكي، مما يؤكد أن الكاتب يتخذ موقف المساندة لكل حركات التحرير والتضامن مع كل الشعوب المستضعفة إزاء الظلم والعدوان والاحتلال.

من جانب آخر، نعاين واقع سكان المخيمات الفلسطينية في الأردن بشكل يكشف عن شدة فقرهم وبؤسهم، لكن ذلك لم ينل من شموخهم وكبريائهم النابعين من عدالة قضيتهم: "إن مخيمات الأردن المعلقة بمنحدرات مليئة بالأحجار، عارية، لكن توجد في محيطها أنواع من العري أكثر إقفارا: بيوت من القصدير، وخيم مثقوبة تسكنها أسر كبرياؤها مضيء. لا نكون قادرين على فهم القلب البشري إذا أنكرنا أن أناسا يستطيعون أن يتشبثوا بالبؤس المرئي وأن يزدهوا به، وهذه الكبرياء ممكنة، لأن البؤس المرئي يقابله مجد مستتر" ص38، مما يجعلهم متشبثين بأحلامهم بالعودة إلى وطنهم الأم وزوال الاحتلال: "في المخيمات، وبعد عشرين سنة من المنفى، كان اللاجئون يحلمون بفلسطينهم..." ص37.

وفي ثنايا كل ذلك، نعثر على بعض القضايا المبثوثة بين أجزاء الحكي، فنجد إشارة إلى تمرد النساء الفلسطينيات على الأعراف والتقاليد، مما يشي بنوع من التحول في المجتمع الفلسطيني الموجود داخل المخيمات بالأردن، والذي بدأ يأخذ منحى حداثيا قائما على التحرر والتجديد في الفكر والسلوك ورفض الثوابت والأفكار الجامدة التي لا تخضع لمحك العقل: "...كانت النساء الفلسطينيات يبدين قادرات على مساندة المقاومة، وتقبل التجديدات التي تحملها الثورة. كن قد عصين العادات: نظرة مباشرة مساندة لنظرة الرجل، رفض للحجاب، شعورهن مرئية، وأحيانا مكشوفة تماما، أصوات دون تصدع" ص29.

كما نلمس البعد التراتبي الطبقي في كيفية التعاطي مع الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة داخل البيئة الداخلية للبلد، وذلك عن طريق تصوير جانب من المجتمع البورجوازي اللبناني الذي يمارس نضالا نوعيا وفق طريقته الخاصة:

"جاءت السيدة ج.، وهي من بورجوازية بيروت الرفيعة، لزيارتي، بعدما علمت بأنني كنت في مخيم شاتيلا. صعدت الطوابق الثمانية على رجلها لانقطاع الكهرباء، وهي في الستين من عمرها على ما أقدر.

قلت لها: كنت محقة عندما قلت لي، قبل موت البشير، وقبل المذابح، بأن الأسوأ كان في الطريق، وقد رأيت ذلك. –

لا تحدثني عما رأيت في شاتيلا، أرجوك. فأعصابي جد هشة، وعلي أن أصونها حتى أتحمل الأسوأ الذي لم يحدث بعد. إنها تعيش مع زوجها(70 سنة) في شقة كبيرة، واقعة في رأس بيروت، ومعها خادمة. جد أنيقة، ومعتنية بجسدها. وأثاث بيتها من طراز لويس الرابع عشر فيما أظن. (...) إن للبورجوازية الرفيعة، وخدمها الصامتين، طريقتهما الخاصة في المقاومة" ص42-43.

وتتجلى هذه الطبقية بكيفية أكثر بروزا من حيث بعدها الفكري والثقافي عند غزو الجيش الإسرائيلي لبيروت الغربية وبداية قصف السكان والمباني، فتكون الحاجة ماسة من لدن الأغنياء - الذي يميلون إلى التواصل باللغة الأجنبية - للحصول على الخدمة المباشرة في المخابئ: "الخدم، لأنهم أيضا يتكلمون الفرنسية، فإنهم مسموح لهم بالنزول إلى المخبأ" ص43.

ولعل من أهم القضايا التي يمكن أن نستشفها في شهادة جون جونيه بخصوص مجزرة شاتيلا، تلك المقارنة التي يعقدها في كيفية التعامل مع الجريمة عقب حدوثها ما بين الغرب والبلاد العربية، بكيفية تظهر المفارقة الصارخة بين المعسكرين، وتبرز التقدم النوعي والملحوظ لبلدان العالم الأول على عدة مستويات: علمية ، أخلاقية، إنسانية... "عندما نفكر في الاحتياطات التي تتخذ في الغرب، وبمجرد ما تلحظ وفاة مشبوهة: البصمات، موضع أثر الرصاص، التشريحات، تقارير الخبرة المضادة. وفي بيروت لم تكد المذبحة تعرف حتى أخذ الجيش اللبناني على عاتقه، رسميا، المخيمات، فبادر إلى محوها، مخفيا بذلك أطلال البيوت، وبقايا الجثث" ص44-45. غير أن هذا التعاطي المقصود في محو آثار المذبحة يكشف لنا بالملموس أن الأمر هنا لا يتعلق بجريمة عادية أو بسيطة، وإنما بجريمة حرب ترتبط بعدة أحداث ووقائع وتتشابك فيها عدة أطراف داخلية وخارجية، وتحركها إيديولوجيات سياسية، وخلفيات براغماتية، وظروف كثيرة منها ما هو معلن ومنها هو خفي.

وإذا كان النص شهادة حية عن مجزرة واقعية في الزمان والمكان، فإن طبيعته الحكائية تبرز بشكل بين عبر جمعه بين السرد والوصف وبعض المقاطع الحوارية. كما يهيمن ضمير الغائب نظرا لتناسبه مع التعبير عن فظاعة المذبحة ووصف جثث القتلى وآثار التعذيب على أجسادهم ، وللتأكيد أيضا على أن هذه المجزرة حاضرة في الماضي والحاضر والمستقبل بكل تجلياتها وبمعزل عن كل تأمل ذاتي حولها، لكن ذلك لا يعني اختفاء رؤية الكاتب وذاتيته، فهي تحضر باستمرار لتضيء بعض الجوانب الخاصة بالحادثة وتمزجها بإحساسه تجاه جثث الموتى، وتجاه الفدائيين الفلسطينيين الذين استمتع بمعاشرتهم في غابات عجلون وجرش خلال زيارته للقواعد الفلسطينية سنتي 1970 و1971.

لقد شكل تأريخ مجزرة شاتيلا من قبل جون جونيه في كتابه انتصارا للقلم والإبداع على الخنجر والساطور؛ وهو انتصار للذين قضوا في هذا الحادث الغادر؛ إنه بكل بساطة انتصار للحق على الباطل وانتصار للتاريخ على جبابرته، تقول ليلى شهيد في حوارها مع جيروم هانكنس: "...لكن، لما سلمني هذا النص وهو مستلق على السرير، وعندما قرأته، غمرني إحساس بحيوية خارقة للعادة، بالانتصار تقريبا على الموت، على فظاعة ما شاهدناه؛ خاصة وأنني وجدت أن هذا النص يتمتع بقيمة أدبية عالية. أحسست بأن ذلك كان بمثابة عودته إلى الحياة، إلى الإبداع. قلت له ذلك على الفور، وكنت أشعر أنه كان يعلم في أعماقه أنه ربح معركة استثنائية. سألني: "كيف تجدين هذا النص؟" فأجبته: "إنه نص لم تكتب مثله منذ ثلاثين سنة.لقد زعزع كياني" ص87-88. وقد كتب جونيه "أربع ساعات في شاتيلا" وكتاب"أسير عاشق" في أواخر عمره، وكأنه يحاول أن يدون سيرة ذاتية ممزوجة بأهم ما في حياته وهو ارتباطه الوجداني والأخلاقي برفقائه الفلسطينيين الذين أحبهم وأحبوه، تضيف ليلى شهيد في ذات المقابلة: "الأمر سيان بالنسبة ل"أسير عاشق". إنه تقريبا نسيج حياته. في هذا الكتاب، الذي هو قبل كل شيء كتاب حول جونيه وحول الفلسطينيين أيضا، كتاب حول ما كان مهما بالنسبة لجونيه" ص117.