" لماذا أطيع أنا وغيري شخصا آخر؟ لماذا لا أعيش كما يروق لي؟ هل يحتم الواجب الطاعة؟ هل أجبر على الطاعة إن عصيت؟ ومن يجبرني على ذلك والى أي مدى وباسم من ومن أجل ماذا؟"[1]

لماذا أطيع أنا وغيري شخصا آخر؟ لماذا لا أعيش كما يروق لي؟ هل يحتم الواجب الطاعة؟ هل أجبر على الطاعة إن عصيت؟ ومن يجبرني على ذلك والى أي مدى وباسم من ومن أجل ماذا؟"[1]

قد تمارس فكرة الحرية من التأثير في الناس والقوة في التاريخ ما لا تضاهيها أية فكرة أخرى وذلك لكونها مرتبطة بالنشاط والفعل والممارسة والنظرية العملية وحركة الطبقات الاجتماعية وطموح الناس إلى نيل أهدافهم وتعتبر خير الوسائل الممكنة لإحراز الاستقلال بالنسبة للدولة ولحصول المجموعات على الاعتراف وبعض من الحقوق الثقافية والحكم الذاتي ولذلك يصعب أن تكون مجرد حلم هادئ لفيلسوف ينظر في موقع متعال وإنما هي من المشكلات العويصة والتحديات الجسام ومن الغايات النبيلة التي يمكن أن تتحول إلى عنف وأداة إنتاج للصراع والهيمنة ما لم يقع ترويضها والتفنن في إبداعها والتعاطي معها.

لقد ارتبطت الحرية في البداية بالفرد وحقه في التمتع بحياته وتنمية ثرواته وبالملكية الخاصة وامتياز السيادة وسلطة التحكم والتوجيه ولكنها ما لبثت أن أصبحت تعنى الاستقلالية الذاتية وحق المجموعة عن التعبير عن هويتها وقدرتها على تسيير شؤونها الثقافية والدينية بنفسها وتصرف الشعوب في أوطانها.

أين الفلسفة المعاصرة من حب الحكمة؟ ـ زهير الخويلدي

"يؤتي الحكمة من يشاء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" البقرة 269

"يؤتي الحكمة من يشاء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" البقرة 269

من المعروف أن الفلسفة منذ بواكيرها الأولى مع الهنود والإغريق والفنيقيين والقرطاجنيين والعرب والرومان ارتبطت بالمعرفة والعلم والتفكير والإدراك والوعي وأنها تجسدت في انطباعات الحواس وامدادات الذاكرة وإرهاصات الخيال وخطابات العقل ورمزية اللغة وشعرية التصوف. ولعل أفضل ما اختصت به في ذاك الزمان هو حب الحكمة والشوق نحو الحقيقة والبحث عن المعنى والحرص على القيمة واحترام النواميس وبناء النسق وإتمام النظرة الموسوعية. ولكن الفلسفة المعاصرة استوعبت كل هذا وتعففت عنه وصارت تبحث عن التحطيم والتفكيك والنقد الجذري وتعشق أسلوب الشذرة خارج كل منهج وارتضت بلانهائية التأويل ومعقولية العدمية وخطت لنفسها مهمة الخوض في التخوم والهوامش ثورة على المركز وبحثا عن الأصل الذي لاأصل له واقتناعا بأهمية المظهر وغنى السطح.

فهل هذا يعني أن الفلسفة قد تخلت عن نبراسها الهادي وأنها لم تعد حبا للحكمة؟ وما المقصود بأن في اللعب والكسل والكذب والوهم والعنف مزايا ومنافع؟ فأية علاقة جديدة ستقيمها مع كل من الحب والحكمة؟ هل أصبحت تنهل من الكره بعد أن ملت كل تجارب الحب؟ هل انقلبت إلى ضدها وأصبحت مجنونة لا تعترف إلا بكل أشكال اللامعقول والخلف المنطقي والعبث والفارغ من المعنى واللاحكمة؟وما الحكمة من لاحكمية الفلسفة المعاصرة؟ وهل تعلمنا حب التفكير أم حب الحياة؟ ألا ينبغي أن تولي وجهها شطر حكمة النظر وحكمة العمل من أجل أن تؤهل الناس للوعي بالزمان والفعل في التاريخ؟

يبدو أن مطلب الفلسفة المعاصرة من الإنسان هو أن يهجر ديار الحكمة والتحكم وما رافق ذلك من تسيد وتذويت وتمركز وأن ينقل لنا بعد التشخيص والوصف بعض من الوضعيات اليومية التي يتخلى فيها عن كل أشكال السيطرة العقلانية والمنهجية في تسيير حياته وأن يعبر بحرية عن لاوعيه وحمقه وأنانيته وعنفه وعن كيفية وقوعه ضحية حتميات اجتماعية وطبيعية وسلطات اقتصادية وسياسية ويسرد تناهيه وتشظيه وعجزه عن تحمل خفته وعن الإقامة في العالم.

من البين إذن أن الفلسفة اليوم لم تعد تحب الفكرة الشاملة والحقيقة المجردة بل أصبحت تسعى إلى اقتناص المنفعة الجزئية والمصلحة الآنية وتتصيد الفرصة السهلة والحياة الممتعة وبالتالي لم يعد موضوعها طلب المعلوم الأسمى بل العناية بالمرء صحة وتربية وحياة وسكنا في الكوكب. وكما يقول سانتيانا:"ليس من الحكمة أن يكون الإنسان حكيما فحسب" بل عليه أن يوظف هذه الحكمة في معاشه ومعاده وأن يحذر من أن تنقلب إلى قوة تتحكم فيه. هكذا من جديد التفت الفلسفة نحو طرق تفادي الألم وشرعت في البحث عن الدروب المؤدية إلى السعادة ومن جديد عرض الفيلسوف خدماته وأسئلته على سكان المدينة بحثا عن هوية ضائعة وسط ركام الأجوبة المعلبة وهكذا أطلق عنان التفلسف في طبقات الميراث والتقاليد.

غربة الفلسفة من منظور جيل دولوز ـ محمد بقوح

نبدأ بطرح السؤال التالي : هل فكْر السوق يؤدي إلى نهضة الفلسفة ؟ أم على العكس .. ، فثقافة السوق ببعدها الاسهلاكي و التنميطي هو الذي يساهم بشكل كبير في الدفع بالفكر الفلسفي إلى حافة السقوط غير المبرر ...؟

نبدأ بطرح السؤال التالي : هل فكْر السوق يؤدي إلى نهضة الفلسفة ؟ أم على العكس .. ، فثقافة السوق ببعدها الاسهلاكي و التنميطي هو الذي يساهم بشكل كبير في الدفع بالفكر الفلسفي إلى حافة السقوط غير المبرر ...؟

جاء انخراط الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز ، في النقاش الفلسفي الدائر في عصره الحديث ( النصف الثاني من القرن العشرين ) أو المشبع حتى الثمالة ، بحداثة الفكر التنويري المتعدد الأصول و الأبعاد ، كنتيجة حتمية و ضرورية لما كانت تعيشه الفلسفة ، كمعرفة تصوّرية ، من تشديد الضيق و الخناق ، و الضغوطات المختلفة و الرهيبة أحيانا ، من قبل العديد من الجهات الرسمية و غير الرسمية ، سواء ذات علاقة بأهداف سياسوية أو إيديولوجية أو ثقافية أو فكرية إقتصادية استراتيجية ، لها مصالح كبيرة الحجم ، و واضحة المعالم ، و ذلك رغبة في التشويش على الفكر الفلسفي الراقي ، و بالتالي استغلال هذه الفرصة الثمينة ، و المشاركة في الحط من قيمة و نجاعة القول الفلسفي ، بدعوى أن عصر الفلسفة قد انتهى ، و أنه لم تعد هناك جدوى و لا إمكانية للحديث عن الفلسفة و التفلسف ، لأن شروط القول الفلسفي أصبحت منعدمة و في خبر كان .. ؟؟

و انطلاقا من هذا الإدعاء المزعوم ، سيعمل دولوز على تشييد أطرحته الفلسفية المتميزة ، في تاريخ الفكر الفلسفي البشري برمته ، لأنه حاول الدفاع عن الفلسفة و الفيلسوف بالفلسفة نفسها ، و ذلك بتأكيده و إلحاحه الجريئين ، في جميع كتبه الفلسفية التي تجاوزت العشرين كتابا ، على الطابع الراهني و الثوري المقاوم لكل إمكانية فعل التجاوز ، كيفما كان نوعها ، لطبيعة الفكر الفلسفي ، و أن شرط وجودها كمعرفة عقلانية تصورية مازال قائم الذات ، بل إنه يشكل مطلب الطبيعة البشرية للإنسان ، و لا يمكن إن لم نقل يستحيل أن نتحدث – حسب دولوز دائما – عن موت الفلسفة .. ، و أنها وصلت إلى لحظة اكتمالها ، كما يدعي البعض ، و ذلك لسبب بسيط ، هو أن الشرط الموضوعي للقول الفلسفي و تفلسف الفيلسوف ظل حيا و موجودا ، و لا يزال متوفرا ، في بيئة مجتمعية حضارية لعصر معرفي ، ما يزال في أشد الحاجة إلى دور الفيلسوف و وظيفته الحيوية و الأساسية في هذه الحياة . لأن الإنسان حيوان بطبعه يتفلسف .. يعني يفكر عبر آليات عقلية حرة ، تبحث عن الاتساق و الجمال و العدالة بين الأشياء و كائنات الوجود الذي يعيش فيه ..

أنحاء العقل وصنيعه عند أبي حيان التوحيدي ـ زهير الخويلدي

"العاقل يعقل بالعقل معقوله"[1]

"العاقل يعقل بالعقل معقوله"[1]

جاء في "الإمتاع والمؤانسة" للتوحيدي "فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة" أن أحد الشخصيات السردية طرح عليه السؤال التالي:"ما العقل وما أنحاؤه وما صنيعه؟" فجاء جوابه كشفا عن التقصير وإبرازا لأهمية الإيجاز والتوضيح والتمييز والتقريب وقد كان على هذا ا النحو:" العقل هو قوة إلهية أبسط من الطبيعة...وهو خليفة الله وهو القابل للفيض الخالص الذي لا شوب فيه ولا قذى"[2] كما أن العقل "نور في الغاية لم يكن ببعيد"[3] و"اسمه مغن عن نعته"[4] وإذا لوحظ في ذروته فإن حديثه يوجب طرح الوهم ورفع الحدود الحاجبة للمعارف والمقصرة للمدارك والموقعة في الأخطاء والمتمثلة للبسائط في صورة أصنام .

فهل يدرك العقل الوحدة أم الكثرة؟ وهل هو في اتفاق مع الشرع أم يخالفه؟ وألا ينبغي الذهاب إلى بلاغة التأويل لتدارك هذا الخلاف مع النص؟ وهل في مقدوره إدراك المغيبات أم أنه محدود متروك ذلك للنفس؟

يرى التوحيدي أن آثار العقل كثيرة ولكنها تدرك موحدة لأن "من كثر الواحد فهو اشد خطأ ممن وحد الكثير لأن تكثير الواحد انحطاط إلى المركز وتوحيد الكثير استعلاء إلى المحيط"[5]. وبهذا يكون التوحيد اعتلاء نحو الجوهر والتكثير انحطاط نحو المادة. كما يأتي التكثير من التمييز بين الأسماء والحروف والأفعال بوصفها آثار العقل ويحصل التوحيد بترادف الكلمات وتصاحب الصفات.

في هذا الصدد نراه يخبرنا:"فأما إذا فحص عن آثاره في حضيضه فإنه تمييز وتحصيل وتصفح وحكم وتصويب وتخطئة وإجازة وإيجاب وإباحة."[6] وهو في عمله يشترط استواء اللفظ بالمعنى لأن أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه وتأييد السماع اللغوي للقياس العقلي بالطبع وتبادل الفن والطبيعة الإلهام والخلق وتوحد العقل بالحس والشعور قصد اجتياز درجة المحاكاة نحو الإبداع والذوق ويمكن تطويع النثر لفائدة الشعر وتركيب الكلام هو تأليف بين النظم والنثر حيث ترد العبارة إلى الجملة والى سياق الكلام.

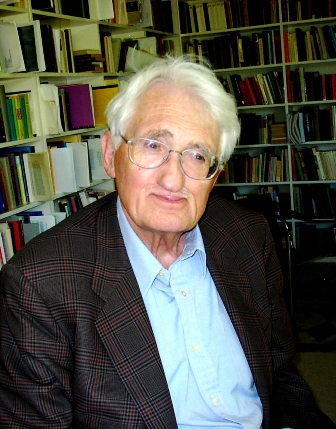

"يورغن هابرماس": فيلسوف ألماني، برؤى نقدية عالمية ـ د. ناصر أحمد سنه

لم يحظ فيلسوف ألماني معاصرـ ضمن رموز المدرسة الفلسفية الألمانية العريقةـ بمثل ذلك الاهتمام العالمي الذي حظي به "يورغن هابرماس". هذه إطلاله ـ في ظلال ذكري عيد ميلاده الثمانين ـ علي رؤاه وأفكاره، كعلامة فارقة في الفلسفة النقدية الألمانية، بل والعالمية.

وفق "برهان غليون" هناك عدة عناصر تبرر الاهتمام بفكر "هابرماس" والتعريف به: الطابع التوجيهي الذي تتميز به فلسفته النقدية، وسعيه لربط النظرية بالممارسة، وتطرقه لـ"مفهوم الفضاء العمومي" الذي يُشكل مفتاح الممارسة الديمقراطية في نظره.

فلنحو خمسة عقود.. كان "يورغن هابرماس" Jürgen Habermas (المولود في 18 يونيو 1929 في دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الرين ووستفاليا) رائداً للخطاب الفلسفي النقدي، الاجتماعي منه والسياسي، والصوت الأكثر حضوراً وتأثيراً على الحياة الثقافية الألمانية. فهو يُعد أحد أقطاب حركة الإصلاح الألماني، و"مدرسة فرانكفورت النقدية". وكونه عالم اجتماع وفيلسوفا، سمة ميّزت أسلافه من فلاسفة النظرية النقدية، والذين يستحضر دوماً تراثهم الفلسفي كأساس لكل فلسفة نقدية.. اجتماعية وسياسية ممكنة. وعموماُ يعتبر "هابرماس" نفسه "نتاج إعادة التربية" التي شهدها المجتمع الألماني خلال التطبيق المنهجي لسياسة "إجتثاث النازية" من قبل سلطات الاحتلال بعد استسلام ألمانيا النازية.

السيميائيات : الجذور والامتـدادات ـ عبد المجيد العابد

يرجع التفكير السيميائي رؤية ومنهجا إلى أعمال الفيلسوف المنطقي والرياضي الأمريكي شارلز ساندر بيرس، وكذلك إلى افتراضات العالم اللساني البنيوي السويسري فرديناند دي سوسير، ومن خلال هذا الاختلاف والتنوع في الإبدالين النظريين لكلي الرائدين، نتج اختلاف في التصور بين الانتصار للسيميولوجيا (Sémiologie)الفرنسية التي تعد، كما بشر بها دي سوسير في محاضراته في علم اللسان العام، جزءا من علم النفس العام، وستدرس كل الأشكال غير اللفظية، كعلامات المرور، ولغة الصم البكم ...إلخ.

يرجع التفكير السيميائي رؤية ومنهجا إلى أعمال الفيلسوف المنطقي والرياضي الأمريكي شارلز ساندر بيرس، وكذلك إلى افتراضات العالم اللساني البنيوي السويسري فرديناند دي سوسير، ومن خلال هذا الاختلاف والتنوع في الإبدالين النظريين لكلي الرائدين، نتج اختلاف في التصور بين الانتصار للسيميولوجيا (Sémiologie)الفرنسية التي تعد، كما بشر بها دي سوسير في محاضراته في علم اللسان العام، جزءا من علم النفس العام، وستدرس كل الأشكال غير اللفظية، كعلامات المرور، ولغة الصم البكم ...إلخ.

وهناك من انتصروا للسيميائيات(Sémiotique)بوصفها دراسة للتجربة الإنسانية كما يراها بيرس، حيث يمكن النظر إلى كل النشاطات الإنسانية من وجهة سيميائية، سواء كانت لعبا أو فيزياء أو رياضيات أو سياسة أو اقتصادا...إلخ، فالسيميائيات إذا نظرية للعلامات، خصوصا أن العلامة في التحديد البيرسي، هي كل ما يقوم مقام شيء ما ويمثله، ومنه فالكون كله علامة، والسيميائيات دراسة لهذا الكون العلامي، وبالرغم من اهتمام كثير من الباحثين السيميائيين بالتمييز بين هذين المصطلحين، إلا أن غالبهم في الأخير استقر إلى أن التمييز بينهما إجرائي فقط، بل إن المصطلحين معا مترادفان.

انطلقت الجهود المختلفة للباحثين السيميائيين في تطوير هذا العلم، بناء على التصورين السابقين معا، فقد اعتمد الكندي توماس سيبيوك دراسة العلامات استنادا إلى التصور البيرسي لعلم السيميائيات، وأخذ رولان بارت على عاتقه دراسة الأنساق الدالة البصرية اعتمادا على ثنائيات دي سوسير(الدال والمدلول/ التقرير والإيحاء...إلخ)، خصوصا منها أنساق الموضة والإشهار، ومختلف المغامرات السيميولوجية، لذلك عرف هذا الاتجاه السيميائي الفرنسي بسيميولوجيا الدلالة، المرتبطة أيضا بكريستيان ميتز، الذي اشتغل على بنية التلفظ في الخطاب السينمائي خصوصا، ومختلف تجليات هذا الخطاب، بالنظر إلى اعتباره بنية تلفظية.

العدل بين الصداقة والمحبة ـ زهير الخويلدي

" إن الظالم لا يكون ظالما لغيره حتى يظلم نفسه... والعادل مع الناس إذا هم بالعدل وتحراه فقد عدل مع نفسه قبل أن يعدل مع غيره"[1]

" إن الظالم لا يكون ظالما لغيره حتى يظلم نفسه... والعادل مع الناس إذا هم بالعدل وتحراه فقد عدل مع نفسه قبل أن يعدل مع غيره"[1]

يعاني بني الإنسان من دائرة الناطقين بلغة الضاد في زمن العولمة من الفساد الوجودي والتدحرج الأخلاقي ومن التفاوت الاجتماعي الصارخ واللامساواة على صعيد توزيع الخيرات والمنافع وتضخم درجات المظلومية وانكماش دوائر العدالة ،ورغم المحاولات المبذولة من أجل إصلاح ذات البين وتنقية الأجواء المشحونة وتهذيب التدافع بالتي هي أحسن من طرف بعض الجهات الرسمية والهيئات المدنية إلا أن دار لقمان بقيت على حالها والأوضاع تفاقمت نحو الأسوأ وانسداد الآفاق بالنسبة للشبيبة الأبية قد ضاعف لديها درجات الإحباط وأفقدها الأمل في تعمير الأرض واستصلاح الفعل، والمدهش أننا نعثر على الظالمين في كل مكان تقريبا حيث هناك سلطة ومصلحة من السياسة إلى الاقتصاد مرورا بالاجتماع والتربية والثقافة وأنهم ليسوا على وعي بذلك بل يعتقدون أن ما يقيمون به هو قمة العدل والاستقامة.

فماهي دلالة الظلم؟ وماهي الأسباب الموقعة فيه؟ وماهو تعريف العدل؟ وكيف السبيل إلى التقيد به على مستوى المبدأ وفرضه على صعيد الواقع؟ وهل يمكن للمحبة أن ترفد العدالة في سعيها إلى زرع الأمل والحث على العمل الصالح؟ وماذا ستضيف المحبة والصداقة إلى هذا الوضع المتأزم؟

ما نقصده من خلال هذا الاستشكال ليس تبرير الأفعال المشينة بالاحتماء بالحتميات القهرية وإنما اقتلاع المظلومية من جذورها وتحميل أولى الأمر في الإنسان سواء العقل على الصعيد الفردي أو الدولة على الصعيد الاجتماعي المسؤولية الكاملة في وقوع ذلك وتبعاته العاجلة والآجلة.

1- دلالة الظلم:

الحجاج : منطلقاته ، تقنياته و مفاهيمه - عبد الرزاق السّومري

I- في بعض المنطلقات :

- الحجاج لصيق لتاريخ الفلسفة و فنّ الخطابة . درّسه السفسطائيون منذ القرن الخامس قبل الميلاد و كان يرمي إلى اقتناص مواقف الجمهور و دفعه للانخراط في موقف سياسيّ أو دينيّ أو فكريّ ما .

- من مظاهر الممارسة الحجاجية في الموروث الإغريقي

- محاورات إفلاطون

- مساهمات بروتاغوراس و جورجياس من خلال تأسيسهما لما يسمّى بالخطاب المزدوج : مع/ضدّ في معالجة كلّ مسألة فلسفية أو سياسية

- دور الجدل الأرسطي و خاصّة في تأسيس طريقتيْ :

الاستنباط و الاستقراء . كما حاول تقنين الخطابة في ثلاثة أجناس يوضحها الجدول التالي :

| الأجناس الخطابية | |||

| مُشاوري | قضائي | بياني | |

| العمل القولي | النصح/النهي | الدّفاع/الاتّهام | المدح/الذمّ |

| الهدف | نافع/مضرّ | عادل/ظالم | جميل/قبيح |

| النتيجة أو الغاية المستهدفة | أخذ القرار إجباريّ | لا يوجد قرار | |

| المقرّر | |||

| عضو من أعضاء الاجتماع | القاضي | الجمهور | |

| الزّمن | المستقبل | الماضي | الماضي/الحاضر/المستقبل |

مقومات التجربة الفنية أو الذاتية والإبداع الجمالي - زهير الخويلدي

"لا ينبغي أن نطلق اسم الفن إلا على ما نتج عن حرية أي بصفة اختيارية تجعل العقل أساسا لأعماله."[1]

"لا ينبغي أن نطلق اسم الفن إلا على ما نتج عن حرية أي بصفة اختيارية تجعل العقل أساسا لأعماله."[1]لئن ارتبطت الفلسفة بالعقل وتكلم العقل لغة المفاهيم وصورت لنا المفاهيم أحداث الواقع ولئن انغمست العلوم في التجربة وتكلمت التجربة بلغة الرياضيات والأرقام والمعادلات ونقلت لنا هذه المعادلات العلاقات بين الأشياء وصاغت قوانين الظواهر فإن الفنون ترتبط بالأحاسيس الدافئة والمتوترة والخيال الخلاب والمنتج وبالذاكرة العميقة والجماعية وستتكلم لغة الأهواء وستعبر لنا هذه المشاعر عما يدور داخل الذات من جموح نحو المطلق وثورة على السائد وإرادة لتجاوز الحدود نحو اللانهائي.

ربما كان مصطلح الفن غامضا بعض الشيء وآيتنا في ذلك أنه يطلق على التقنية وعلى الفنون الجميلة على الرغم من الاختلاف الكبير بين عمل الحرفي الموجه من قبل أهداف نفعية أداتية وعمل الفنان الممارس لذاته والهادف إلى قيمة نوعية متعلقة بالجمال أساسا. لذلك يشير الفن في معناه العام إلى الإنتاج الانساني الذي يجمع بين الحرية والعقل والإبداع. على هذا النحو يشير لالاند في معجمه إلى أن:"الفن أو الفنون تعني كل إنتاج للجميل بواسطة الآثار التي يبدعها كائن واع." وبالتالي يتميز الفن على الطبيعة تميز الفعل عن الحركة والحرية عن الضرورة من حيث أنه كما يقول فرنسيس بايكن "الشيء الذي يضيفه الإنسان إلى الطبيعة".

كما يتميز الفن عن العلم تميز المعرفة النظرية عن المعرفة العملية إذ لا يعرف الإنسان بالضرورة كل ما يقدر على فعله ولا يصنع بالضرورة ما يقدر على معرفته، وقد برهن كانط عن ذلك بقوله:"الفن هو العمل الوحيد الذي لا نملك مهارة صنعه حتى وان كنا نعرفه على الوجه الأكمل." زد على ذلك أن الفن متميز عن المهنة لأن الفنان هو الصانع الذي يمتلك فكرة عما سيبدعه ولكنه يتحرر من كل غرض مادي.

الجمال بين العلم والفن - ضمد كاظم وسمي

أن للجمال إتصالية والهة بمعشوقته الأثيرة (الروح الفنية) .. إذ أن النتاج الإبداعي يكون ميدانه ( الصورة الفنية ) .. التي تفصح عن المنطق والحدس الجماليين .. للكشف عن الرؤي من خلال إضاءة ( المتخيل ) ومقاربته .. غير ان البعد المادي للصورة ينبغي توافره لتتجه بحركة جوهرية نحو الجمال - ( أن المادة تمتلك في جوهرها حركة مستمرة بواسطتها ترقي الي الكمال ) - لكن التوجس من مضاعفات النظريات العلمية والأفكار الفلسفية في الفن ، وجعلها مسوغاً شـــــكلياً عن خوض الجدل فيــــها ، لا يــــــؤدي إلا الي تشرذم مكونات التجربة الجماليـــــة .. والاكتفاء بالجانب العلمـــــي المجرد عن محتوي الفـــــن وشاعريته . ذهب أصحاب النظرة المادية القديمة الي أن الجمال ليس صفة من صفات الطبيعة .. ويرون إليه بمنأي عن اكتشاف حقائق الطبيعة .. إذ أنه في نظرهم لايمكن أن يلج ميدان الجدل العلمي .. ومع أن الجمال خاصية الفنون البديعة إلا أن الماديين نفوا أن تكون قواسم مشتركة بين الفنون والعلوم .. ويشيرون الي واقعية العلوم مع أنها قريرة المشاعر .. فيما يسِمون الفنون بدفء المشاعر .. لكنهم يفرغونها من أي مضمون .. وحيث أن هؤلاء يقصرون الخواص الكمية علي المادة .. ويجردونها من أية سمات أخري فأنهم يرققون الجمال الي درجة أن جعلوه صناعة ذاتية - تختلقها ذات الأنسان -لاصفة من صفات الطبيعة ، يقول رينيه ديكارت (1596-1650) : ( لايدل الجميل ولا البهيج علي أكثر من موقفنا في الحكم علي الشيء المتكلم عنه ) .. ويشاطره باروخ سبينوزا (1632-1677) الرأي ذاته: (الجمال ليس صفة في الشيء المدروس بقدر ماهو الأثر الذي ينشأ في الإنسان نفسه الذي يدرس ذاك الشيء) .. ونحا المنحي نفسه تشارلز داروين (1809-1882) معبراً عن وجهة نظر هؤلاء الماديين وموقفهم من الجمال : ( من الجلي أن الإحساس بالجمال يتوقف علي طبيعة العقل بصرف النظر عن صفة حقيقية في الشيء محل الأعجاب ) .. أما سيغموند فرويد (1856-1939) .. فأنه وجد نفسه منصاعاً الي عد الجمال أسير الغريزة الجنسية : ( من دواعي الأسف أن التحليل ليس عنده مايقوله عن الجمال وكل ما يبدو مؤكداً أنه مستمد من مجال الشعور الجنسي ) .. وبذلك فأن أصحاب النظرة القديمة يعتقدون بأن عناصر الجمال هي ليست من قوانين الطبيعة .. بل هي من قوانين العقل البشري .

أن للجمال إتصالية والهة بمعشوقته الأثيرة (الروح الفنية) .. إذ أن النتاج الإبداعي يكون ميدانه ( الصورة الفنية ) .. التي تفصح عن المنطق والحدس الجماليين .. للكشف عن الرؤي من خلال إضاءة ( المتخيل ) ومقاربته .. غير ان البعد المادي للصورة ينبغي توافره لتتجه بحركة جوهرية نحو الجمال - ( أن المادة تمتلك في جوهرها حركة مستمرة بواسطتها ترقي الي الكمال ) - لكن التوجس من مضاعفات النظريات العلمية والأفكار الفلسفية في الفن ، وجعلها مسوغاً شـــــكلياً عن خوض الجدل فيــــها ، لا يــــــؤدي إلا الي تشرذم مكونات التجربة الجماليـــــة .. والاكتفاء بالجانب العلمـــــي المجرد عن محتوي الفـــــن وشاعريته . ذهب أصحاب النظرة المادية القديمة الي أن الجمال ليس صفة من صفات الطبيعة .. ويرون إليه بمنأي عن اكتشاف حقائق الطبيعة .. إذ أنه في نظرهم لايمكن أن يلج ميدان الجدل العلمي .. ومع أن الجمال خاصية الفنون البديعة إلا أن الماديين نفوا أن تكون قواسم مشتركة بين الفنون والعلوم .. ويشيرون الي واقعية العلوم مع أنها قريرة المشاعر .. فيما يسِمون الفنون بدفء المشاعر .. لكنهم يفرغونها من أي مضمون .. وحيث أن هؤلاء يقصرون الخواص الكمية علي المادة .. ويجردونها من أية سمات أخري فأنهم يرققون الجمال الي درجة أن جعلوه صناعة ذاتية - تختلقها ذات الأنسان -لاصفة من صفات الطبيعة ، يقول رينيه ديكارت (1596-1650) : ( لايدل الجميل ولا البهيج علي أكثر من موقفنا في الحكم علي الشيء المتكلم عنه ) .. ويشاطره باروخ سبينوزا (1632-1677) الرأي ذاته: (الجمال ليس صفة في الشيء المدروس بقدر ماهو الأثر الذي ينشأ في الإنسان نفسه الذي يدرس ذاك الشيء) .. ونحا المنحي نفسه تشارلز داروين (1809-1882) معبراً عن وجهة نظر هؤلاء الماديين وموقفهم من الجمال : ( من الجلي أن الإحساس بالجمال يتوقف علي طبيعة العقل بصرف النظر عن صفة حقيقية في الشيء محل الأعجاب ) .. أما سيغموند فرويد (1856-1939) .. فأنه وجد نفسه منصاعاً الي عد الجمال أسير الغريزة الجنسية : ( من دواعي الأسف أن التحليل ليس عنده مايقوله عن الجمال وكل ما يبدو مؤكداً أنه مستمد من مجال الشعور الجنسي ) .. وبذلك فأن أصحاب النظرة القديمة يعتقدون بأن عناصر الجمال هي ليست من قوانين الطبيعة .. بل هي من قوانين العقل البشري . منهج التفكير العلمي وإنجازاته .. بين الرازي وبرنار. - ناصر أحمد سنه

في حضارتين متجاورتين متواصلتين متحاورتين متدافعتين علي مدار التاريخ.. يبرز في إحداهما "الرازي" كمؤسس من مؤسسي منهج التفكير العلمي والتجريبي، وإنجازاته العلمية، ومن ثم الثانية يتسلم المشعل ـ بعد قرون ـ "برنار" فيواصل المسير، ويراكم الخبرات، ويبدع الاكتشافات، ويثري الإنجازات.

في حضارتين متجاورتين متواصلتين متحاورتين متدافعتين علي مدار التاريخ.. يبرز في إحداهما "الرازي" كمؤسس من مؤسسي منهج التفكير العلمي والتجريبي، وإنجازاته العلمية، ومن ثم الثانية يتسلم المشعل ـ بعد قرون ـ "برنار" فيواصل المسير، ويراكم الخبرات، ويبدع الاكتشافات، ويثري الإنجازات.أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (ت 313هـ)،"أبو الطب، وإمامه في الحضارة العربية الإسلامية"،"جالينوس العرب".. ولد في الري من أعمال إيران، ودرس الرياضيات والطب والفلك والفلسفة والكيمياء والمنطق والأدب. تعلم طب "علي بن ربن الطبري(800-870م) في سن متأخرة. للرازي نحو 200 كتاب ومقال ورسالة في الطب والفلسفة والصيدلة والكيمياء وغيرها، وظل ما تـُرجم من مؤلفاته إلى اللغة اللاتينية مراجع هامة في الطب حتى القرن السابع عشر الميلادي، ومن أهم كتبه:"تاريخ الطب"، و"المنصوري في الطب"، وقد خصصه لأمراض الجسم، ثم تممه بـ"الطب الروحاني"، وله "الحاوي في الطب"(ترجم إلى اللاتينية سنة 1279 م، وعرف باسمContinens :)، و"الجامع الكبير"، و"الجدري والحصبة"، و"القولنج"، و"الأدوية المفردة" (سليمان فياض: عمالقة العلوم التطبيقية وإنجازاتهم العلمية في الحضارة الإسلامية، مكتبة الأسرة، 2001م، ص 57-62).

حلُـم بالعمل في المسرح، لكنه اصبح طبيباً وفيلسوفاً. اشتغل في مجال علم التشريح، ويعد رائدا ومؤسسا لعلم الفسيولوجيا الحديث.. ذلك العلم الوسط بين العلوم العقلية والطبيعية. كلود برنار(1813- 1878م) باحث وفيلسوف فرنسي نهم للمعرفة، بحث كثيرا، وكتب كثيرا، واعتزل كثيرا في منزل أسرته في "بوجوليه"، جد دؤوب، رغم اعتلال صحته، يدفعه فضول كبير للعلم، ورغبة في إعادة النظر في أسس التفكير العلمي والطب التجريبي. له عدة كتب في ميدان البحث العلمي والتجريبي التي كان يقوم بها. أسيء فهمة عائليا، وعارضته زوجته "المتدينة" التي لم تكن قادرة علي تفهم الشرف الذي سيعود علي زوجها من وراء"وحشيته" تجاه حيوانات المختبر. وقد عبر عن مبادئه العلمية في كتابه الشهير:"مدخل إلى دراسة الطب التجريبي"(1865م). ثم اصبح هذا الكتاب كتاب الفسيولوجيا المفضل.