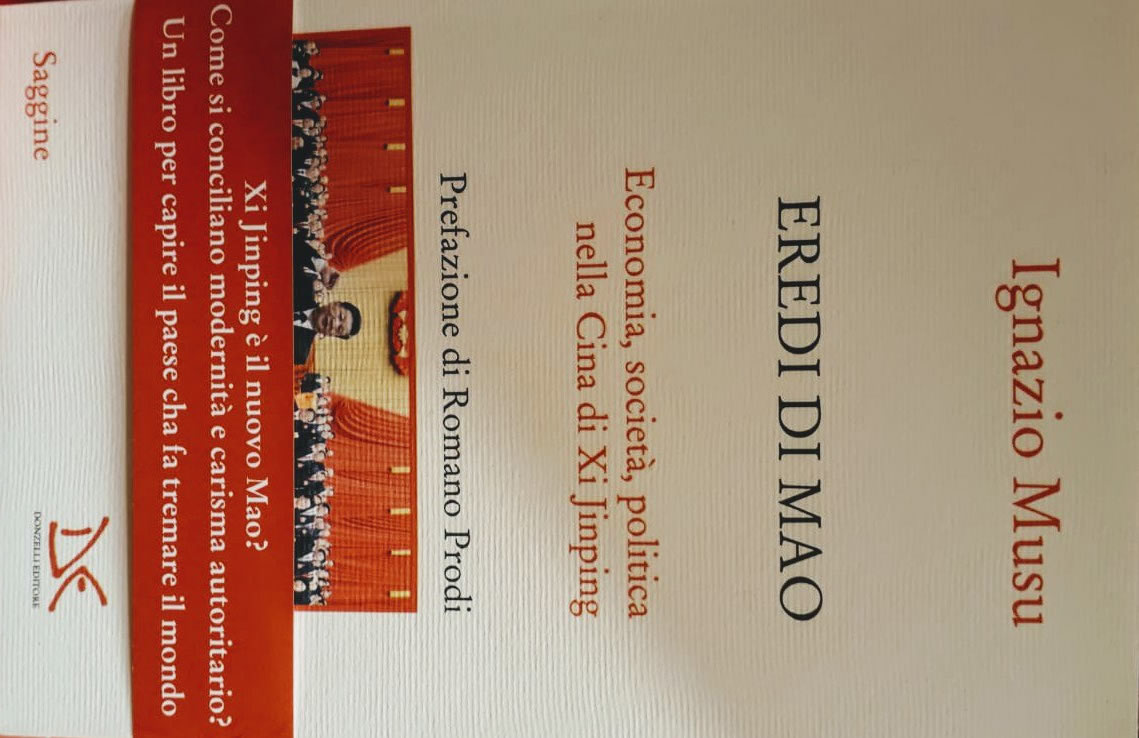

يحاول كتاب "وَرَثة ماو" الإجابةَ عن سؤال محوري وهو كيف نفهم نهضة الصين الاقتصادية اليوم؟ حيث يسلّط الكتاب الضوء بالأساس على العقود الثلاثة الأخيرة من تاريخ الصين المعاصر. وبوضوح ودقة يتتبّع الإيطالي إيغناسيو موزو الثلاثين سنة الأخيرة من تاريخ الصين وما تضمّنته من إصلاحات اقتصادية جوهرية، وهي فترة ما بعد الزعيم ماو تسي تونغ التي جعلت من الصين في عهد شي جين بينغ قوة اقتصادية، وإن تخلّلتها جملة من التناقصات على المستويين الاجتماعي والسياسي. صحيح ما تعيشه الصين في الوقت الحالي من نهضة، وما تشهده من تمدّد لنفوذها الاقتصادي، يعودان إلى ما هو أبعد من تلك الفترة، ولكن المؤلف الإيطالي إيغناسيو موزو يحاول أن يسلّط الضوء على فترة محورية وراء النهضة الاقتصادية. وللذكر مؤلّف الكتاب إيغناسيو موزو هو أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كافوسكاري في البندقية، وهو عضو الهيئة العليا للبنك المركزي الإيطالي وأحد المنتسبين لأكاديمية لنشييه المرموقة في إيطاليا. ألّف جملة من الأعمال المتعلّقة بالاقتصاد، ومن إصداراته في السنوات الأخيرة "الصين المعاصرة" (2011) و"الدَّيْن العمومي" (2012).

كورونا و"حالة الإستثناء":في العلاقة بين الوباء والسياسية - ادريس شرود

-إلى كل من فقد أمه أثناء هذه ’’الجائحة’’.

-إلى الأستاذ الحسن اللحية.

-مع أحر التعازي.

تقديم

أثار موقف جورجيو أغامبين Giergio Agamben من انتشار فيروس كورونا Coronavirus وانعكاساته السياسية والحياتية، تساؤلات حول دور الدولة الحديثة في تدبير الحياة باعتبارها مجموع الوظائف التي تقاوم الموت كما يؤكد ميشيل فوكو Michel Foucault. يشير أغامبين إلى استخدام الحكومات الذرائع لإثبات جميع حالات الطوارئ وفرض "حالة الإستثناء état d’exception"، وهذا ما حدث مع "وباء كورونا" التى انطلق من الصين ويتواصل اجتياحه لكوكب الأرض. لم يمر تصريح أغامبين دون أن يلاقي اعتراضات حول خطورة "الجائحة"، بل تعالت الإعتراضات حتى من أقرب أصدقائه، ونخُصّ بالذكر جون لوك نانسي Jean Luc Nancy. فقد حذّر هذا الفيلسوف الفرنسي من العواقب الاخلاقية والسياسية لاسترجاع موضوعة "حالة الإستثناء"؛ حيث تداخل القانون مع الواقع والقاعدة مع الإستثناء، في ظل ظروف متميّزة وخطيرة تتطلب الكثير من اليقظة والحكمة، وتغليب قيم التعاطف والتضامن بين الأفراد والجماعات، وبين الدول والمؤسسات الدولية .

الإسلام السياسي وقضايا الديمقراطية - عزالدين عناية

يحوز الإسلام السياسي في البلاد العربية وما جاورها بالغ الاهتمام في مراكز الأبحاث والجامعات الغربية، بفعل ما تشكّله طروحاته من هواجس قد تغيّر من معادلات المصالح الغربية في المنطقة، وما قد ينجرّ عنها من تهديد أمني للغرب. ونظرا لتنوّع ملامح الإسلام السياسي، يحظى بمتابعة حثيثة تتناول أنشطته من عدّة أوجه، اجتماعية ودينية وسياسية. وتمثّل علاقة الإسلام بالشأن السياسي وبمسألة الديمقراطية الموضوع الأثير الذي تتكثّف المعالجات حوله في العقد الأخير. يأتي كتاب ريكاردو ريدايللي "الإسلام السياسي وقضايا الديمقراطية"، الصادر في أواخر العام المنقضي ضمن سلسلة متتالية من الأبحاث صدرت في الشأن باللغة الإيطالية تقارب الظاهرة وتدفع بمعالجة المناحي السياسية إلى الصدارة، مثل كتاب "هل يتلاءم الإسلام مع الديمقراطية؟" لِرينزو غولو، و"تاريخ الإسلام السياسي العربي وتطوّراته" لِلاورا غوازوني، و"الإسلام والسياسة" لماسيمو كامبانيني.

مخطط المغرب الأخضر بين تفاؤل الخطاب الرسمي وتساؤل المندوبية السامية للتخطيط - أحمد رباص

يكتسي القطاع الفلاحي في الخطاب الرسمي المغربي أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية حيث يمثل حوالي 13.9 ٪ من مجموع القيمة المضافة على الأسعار الجارية خلال الفترة 2008-2017، أي 12.9 ٪ للزراعة و 1 ٪ للصيد االبحري.

بناء على ما جاء في الوثائق الرسمية المحينة شغل هذا القطاع أكثر من 4 ملايين نشخص في عام 2017، أي ما يمثل 38.7 ٪ من القوى العاملة ما يراد له أن يدل على أن برنامج المغرب الأخضر بدأ منذ إطلاقه، في التحويل الهيكلي للقطاع الفلاحي المغربي. وتحدث نفس الخطاب عن كون هذه الاستراتيجية سترفع التحدي المتمثل في تعزيز مرونة القيمة المضافة الزراعية وتعزيز وزن سلاسل القيمة المضافة وتحسين إنتاجية قطاع الحبوب. ذكرت الوثائق الرسمية الصادرة عن حكومة العثماني في نسختها الأولى في بداية السنة الماضية أن تحقيق الإنجازات جرى بفضل إعادة توجيه الدعم العام نحو المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية والمقاومة للمخاطر المناخية.

تفاهة نظام التفاهة حسب ألان دونو - د.زهير الخويلدي

" إن نظام التفاهة mediocrity هو المصطلح الذي يشير إلى النظام التافه الذي يتم نصبه كنموذج... إن التافه هو من ينجو وللتفاهة فرصة أفضل للنجاح"1

الميديوكراسيا médiocratie هو في ذات الوقت أفضل توصيف من طرف الفيلسوف الكندي آلان دونو للإستراتيجية الخبيثة التي اعتمدتها العولمة المتوحشة من خلال أساليبها الناعمة بغية ابتذال الواقع الراهن، ولكنه أخطر الكتب المسجلة لمبيعات قياسية وترجمات متعددة الألسن وتعليقات جانبية وانتقادات مبرمة.

الغريب أن ما يقوله هو في نفس الوقت ترجمة للوقائع ونقل للمعطيات والأحكام جاءت مطابقة للموجودات، ولكنه يدعوك إلى عدم قبول هذه الوقائع وإلى تكذيبها ورفضها جملة وتفصيلا والمرافعة على المنشود والدفاع عن ما تم انتهاكه من قيم وعن ما وقع تدنيسه من رموز ومقدسات وإعادة الاعتبار لأشياء طمست معالمها.

اليسار الشعبوي".. هل هو الحل لمواجهة اليمين الشعبوي؟ - ترجمة: فرح عصام

مقدمة

تطرح المنظرة السياسية البلجيكية، شانتال موف، خيار الشعبوية اليسارية كحل لمواجهة استفحال اليمين الشعبوي في أوروبا، وهو استفحال ترى أنه مجرد عارض على سخط الكثير من الفئات على غياب الديمقراطية بما هي ممارسة سياسية تمنح المعنى للحياة السياسية. فكيف يمكن بناء هذا اليسار الشعبوي؟ وأين يختلف مع اليسار بدلالاته الحالية المعاصرة؟

س: لماذا تعتقدين أن الوقت قد حان "من أجل يسار شعبوي"، كما كان عنوان كتابك الأخير؟

إننا نعيش حاليا في مجتمعات ما بعد ديمقراطية، ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى ضبابية الفوارق بين اليسار واليمين، وهي حالة أسميها "ما بعد السياسة"، والتي تنبع من حقيقة أن الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية قبلت مبدئيا بفكرة عدم وجود بديل للعولمة النيوليبراليّة. ولذا، عندما يذهب المواطنون للتصويت، فإنهم لا يملكون خيارا بسبب ضبابية الفوارق الجوهرية بين برامج اليمين المعتدل، واليسار المعتدل.

الدكتور فالح عبد الجبار :عالم الاجتماع السياسي العراقي الذي ناضل ضد الديكتاتورية الى اخر رمق - انغير بوبكر

في اواخر شهر فبراير من سنة 2018 ، غادرنا الى دار البقاء المفكر العراقي المرموق والمناضل اليساري الكبير فالح عبد الجبار ، تاركا فراغا كبيرا في الساحة السياسية والفكرية التواقة للفكر الحر والتنظير الرصين . تأبى الموت الا ان تأخذ روح رجل مناضل ضد الاستبداد والديكتاتورية منذ شبابه ، مناضل خفق قلبه للعراق ومستقبل العراق والديمقراطية في المنطقة وكان من الصدف الكبيرة ان يموت على كرسي شاشة تلفزيونية متحدثا عن العراق والانتخابات العراقية ومستقبل الديموقراطية وحقوق الانسان بالعراق . ولد الدكتور العراقي فالح سنة 1946 وانتمى للفكر اليساري الشيوعي منذ بداية حياته ، مما ادى بالنظام العراقي الى ملاحقته والتضييق عليه ، الى ان غادر العراق سنة 1978 حيث استقر متنقلا بين كردستان وبراغ ولندن و دمشق وبيروت حيث لفظ انفاسه الاخيرة .

المجتمع المدني في زمن الافتراضي - رضوان قطبي

تقوم الحياة الديمقراطية على آليات عمل ومؤسسات تلعب فيها الأحزاب السياسية، والإطارات النقابية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، أو ما يسمى في أدبيات الفكر السياسـي بالوسائـط التقليديـة، دورا أساسيـا ومحوريا في تدبير الصراع داخل المجتمع، وتحويله إلى مشاريع مجتمعية وبرامج سياسية. وإذا كان العالم يشهد ثورة رقمية كبرى في مجال الإعلام والاتصال بفضل ظهور وتوسع استخدام شبكة الإنترنت، فإن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات قدمت نفسها كآليات عصرية قادرة على تقوية وظائف المنظمات الوسيطة أو لإعادة تنشيط أدوارها وبث الروح فيها.