تقدم المعاجم اللغوية العربية القديمة و الحديثة على حدٍّ سواء معانيَ متعددة لِلَفْظِ النازلة، وتكاد تختلف، لكنها تشترك في بعض المحددات التي كانت وراء نشوء لفظ النازلة في الحقل الفقهي. فالفقهاء لم يقع اختيارهم على لفظ النازلة عبثاً، بل قَدَّم هذا اللفظ نفسه كفعل يعكس طبيعة الواقع المُنتج للنازلة دون أن يشير إلى نازلة بعينها.

تقدم المعاجم اللغوية العربية القديمة و الحديثة على حدٍّ سواء معانيَ متعددة لِلَفْظِ النازلة، وتكاد تختلف، لكنها تشترك في بعض المحددات التي كانت وراء نشوء لفظ النازلة في الحقل الفقهي. فالفقهاء لم يقع اختيارهم على لفظ النازلة عبثاً، بل قَدَّم هذا اللفظ نفسه كفعل يعكس طبيعة الواقع المُنتج للنازلة دون أن يشير إلى نازلة بعينها.

قال ابن منظور في لسان العرب النازلة: بعد فعل النزول و النِّزال هي "المصيبة الشديدة، و الشديدة من شدائد الدهر التي تنزل بالناس"[1]، و هو ما يجعلنا نستشف أن النازلة مرتبطة بالمصيبة المؤثرة في المجتمع، مع التأكيد على شِدَّتها و إلا لما صَحَّ تسميتها نازلة. إذن فالنازلة واقعة لها أثر شديد على الإنسان سواء كان فردا أو جزءا من كتلة اجتماعية معينة.

و إلى جانب ابن منظور نجد الفيومي يذكر في مصباحه: "والنازلة هي المصيبة الشديدة التي تنزل بالناس"، وقال أيضا:" نازله في الحرب مُنازلةً ونِزالاً وتنازلاَ، نزل كل واحد منهما لمقابلة الآخر و به نَزْلَة، وهي كالزُّكام"[2]، ومن هذا المعنى أُخِذت النوازل الفقهية، فيقال: "نَزَلَتْ نازلة فَرُفِعَتْ إلى فلان ليفتي فيها"[3].

والنوازل في اللغة أيضا : "جمع نازلةٍ، اسم فاعل من فعل نزل به ينزل إذا حلّ، وقد تَنَزّلَ الوصف مَحَل ّالموصوف فأصبحت تطلق على الشِّدَّةِ من شدائد الدهر"[4]، وقال ابن فارس: "النُّونُ والزَّاي واللاّم كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه"[5]. ويعبرون عن الحج بالنزول، ونزل، إذا حج.

الملاحات في المدن المغربية ـ سهام لعسري

يعتبر الملاح الحي الذي يقطنه اليهود بالمغرب، ويمثل مؤسسة سكانية واقتصادية تزاول فيها كافة الأنشطة التجارية والحرفية، كما ساهم في الحفاظ بشكل كبير على الخصوصية اليهودية لمئات السنين، وفي المقابل نجد الملاح في إسبانيا بالعصر الوسيط يسمى " اليوديريا" و" الجيتو" في أغلب دول أوروبا والأمريكيتين ويسمى في ألمانيا بـ (judengasse) أما في العراق يطلق عليه "حارة اليهود" و "قاع اليهود" في مدن اليمن [1] . من هنا نتسآل:كيف كانت الملاحات في مغرب القرن التاسع عشر؟ وهل كانت متشابهة في مميزاتها أم متباينة نوعا ما؟ وهل لتأسيس الملاح دور في تعميق الفوارق بين المسلمين واليهود؟

يعتبر الملاح الحي الذي يقطنه اليهود بالمغرب، ويمثل مؤسسة سكانية واقتصادية تزاول فيها كافة الأنشطة التجارية والحرفية، كما ساهم في الحفاظ بشكل كبير على الخصوصية اليهودية لمئات السنين، وفي المقابل نجد الملاح في إسبانيا بالعصر الوسيط يسمى " اليوديريا" و" الجيتو" في أغلب دول أوروبا والأمريكيتين ويسمى في ألمانيا بـ (judengasse) أما في العراق يطلق عليه "حارة اليهود" و "قاع اليهود" في مدن اليمن [1] . من هنا نتسآل:كيف كانت الملاحات في مغرب القرن التاسع عشر؟ وهل كانت متشابهة في مميزاتها أم متباينة نوعا ما؟ وهل لتأسيس الملاح دور في تعميق الفوارق بين المسلمين واليهود؟

اختلفت الروايات التاريخية في معرفة أصل تسمية الملاح ، غير ان ما تردد في الأوساط الشعبية أعطى جملة من التفسيرات، من جملتها أنها ترجع إلى الوظيفة التي كان اليهود يقومون بها، وهي تمليح رؤوس الثائرين وتعليقها في أبواب المدينة لتصبح عبرة للرعية[2]، وظل اليهود يقومون بهذا الدور حتى مطلع القرن العشرين.وبالنظر إلى المدلول اللغوي، فإن الملاح من أصل كلمة ملح – ملحا، والتي تعني: اشتدت زرقته[3] ، وهذا يقودنا إلى تذكر مشاهد مساكن الملاح، حيث تقوم النساء اليهوديات بطلاء جدران البيوت، بشكل أسبوعي باللون الأزرق النيلي، وذلك تمييزا عن منازل المسلمين وهذا طبعا من باب التأويل.

الأسس التربوية عند الشيخ ماءالعينين ـ محمد الاغظف بوية

اعتبر الشيخ ماء العينين أن أساس التربية الحرص على تعلم ونشر العلم بين الناس، وخاصة لأتباعه وساكنة المناطق المجاورة لمركز الشيخ ماء العينين، أو القبائل التي تنقل إليها بفعل دعوته وحركته التاريخية الجهادية التي امتدت من مكناس وفاس مرورا بمراكش شمالا إلا الجنوب والوسط وإلى أن بلغت تخوم بلاد شنقيط وغرب الجزائر.

اعتبر الشيخ ماء العينين أن أساس التربية الحرص على تعلم ونشر العلم بين الناس، وخاصة لأتباعه وساكنة المناطق المجاورة لمركز الشيخ ماء العينين، أو القبائل التي تنقل إليها بفعل دعوته وحركته التاريخية الجهادية التي امتدت من مكناس وفاس مرورا بمراكش شمالا إلا الجنوب والوسط وإلى أن بلغت تخوم بلاد شنقيط وغرب الجزائر.

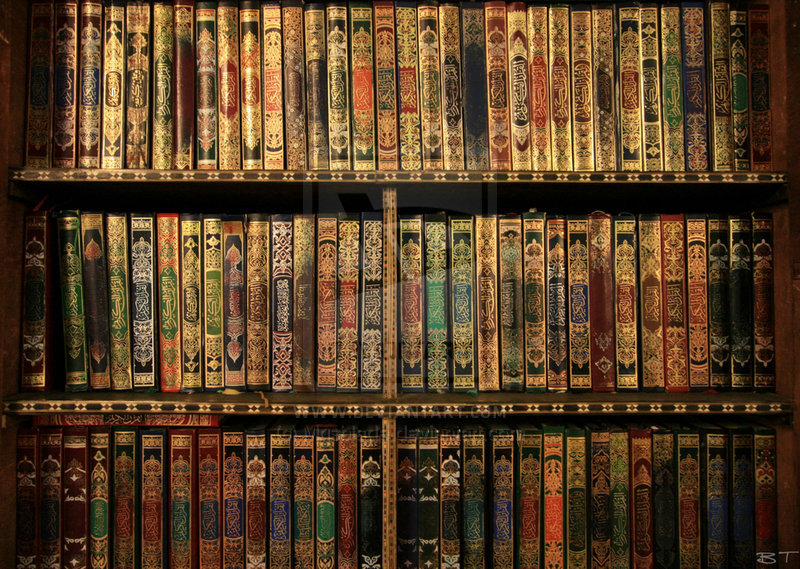

أنشأ الشيخ ماء العينين مدارس واختار المدرسين الذين يتكلفون بمهام التعليم مع توفير المأكل والمشرب والملبس لطلاب العلم وخاصة الأطفال الذين توافدوا عليه من كل حدب وصوب ومن أخياف القبائل الصحراوية[1] والسوسية[2] والشنقيطية[3] يقول صاحب كتاب "سحر البيان" في هذا الصدد مثمنا ومتحدثا عن منهجه: "وكان يرتب معلمين قادة حفاظا في حضرته الشريفة لتعليم أولاده الصغار، وسائر صغار حضرته، ومن أحب التعلم من سائر الناس والأغلب في المعلمين أن يكونوا من أقاربه أو تلامذته، وعند كل واحد منهم مدرسة كبيرة فيها بعض أولاده، وما انضم إليهم من سائر الناس، وهو رضي الله عنه القائم بشؤون تلك المدارس ومؤنها وما تحتاج إليه، وكان أولاده الصغار وسائر صغار حضرته يجتمعون كل يوم وليلة عند بيت كتبه – الخزانة أو قاعة الكتب – فيطعم الجميع غذاء أو عشاء، وكان يقدم عليهم واحدا من أبنائه الكبار ليرتبهم على تلك المطاعم ويتفقد أحوالهم"[4].

الإسهام الأندلسي في الثقافة الإسلامية ـ اشريف مزور

مقدمــة

مقدمــة

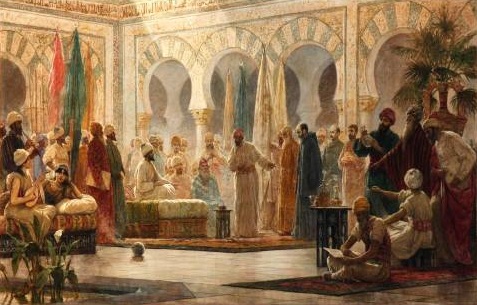

لا جدال في تنوع مصادر الثقافة العربية الإسلامية قديما ، التي اغتنت بالحوارية التي قامت بين علوم الأنا وتجارب الآخر، لاسيما عندما نشطت حركة الترجمة عن اليونان والفرس والهنود، ولا نجانب الصواب عندما نؤكد على التلازم بين الترجمة والتحديث، فقد دلت التجارب الحضارية على أن أبهى العصور وأكثرها ازدهارا هي عصور الترجمة أي العصور التي تقرر فيها ثقافة إقحام الثقافات الأخرى في جسدها وفتح لغتها على الخارج أي على تجارب الثقافات. في هذا السياق تسنم الغرب الإسلامي مراقي الاجتهاد والإبداع من خلال النهل من التراث المشرقي الإسلامي الذي طور جوانب كثيرة من أنساق الفكر الهيليني والهيلنستي والساساني. من الاقتباس إلى الخصوصية ومنها إلى الكونية، هكذا يبدو الإسهام الأندلسي في الثقافة الإسلامية والإنسانية عامة. وقد ارتأينا تخصيص هذا الإسهام بالحديث عن الفكر الفلسفي الرشدي باعتباره نموذجا فسيفسائيا في المعارف يند عن الضبط، مناط ذلك تعدد مؤلفاته التي تتوزع بين الطب والفلسفة والفقه والسياسة وعلم الكلام... ومزاوجته بين الشرح والتأليف الأصيل، دون إغفال إبراز مؤاخذات المفكرين المعاصرين على منهجيته في الشروحات ومواقفه المفتقرة لروح النقد إزاء القدماء، ولا تهمنا الإسقاطات الإيديولوجية جراء نكبة ابن رشد، من منطلق أن اختزال التجربة الرشدية في مشكلة المحنة لا يفسر لنا شيئا في ظاهرة انحسار الفكر الرشدي والفلسفي عامة في العالم الإسلامي، ما دام هذا التراجع صار قاسما مشتركا وتجربة عمت جل علوم الإسلام بعد وفاته.

قراءة في كتاب " إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة " للمكي الناصري : محاربة الطرقية مدخل لمواجهة الاستعمار ـ د.المصطفى الريس

يعد محمد المكي الناصري في طليعة الرعيل الأول من رجالات الوطنية والفكر والثقافة في عهد الحماية والاستقلال ، ونموذج فريد ضمن النخبة المغربية في المزج بين حقول الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة والإطلاع الواسع على الفكر الغربي من جهة ، والالتزام السياسي من خلال انخراطه المبكر في العمل الوطني قصد التصدي للاستعمار الفرنسي والاسباني من جهة أخرى . فإلى جانب العناية الفائقة التي أولها المكي الناصري للتراث العربي الإسلامي رواية ودراية وتأليفا وتصنيفا ، والإحاطة الموسوعية التي تشهد له على ذلك أثاره ومصنفاته العديدة ([1])، درس المكي الناصري الفلسفة والسوسيولوجيا وعلوم التربية والقانون الدستوري على يد أساتذة يشهد لهم بكفاءتهم العلمية بأشهر الجامعات المشرقية والأوربية ([2]). كما بدأ الناصري نشاطه الوطني والسياسي في سن مبكرة منذ العشرينيات من القرن الماضي منخرطا في قضايا المجتمع ، ومؤسسا وفاعلا في العديد من المنظمات السياسية السرية والعلنية.ولعل من أبرز مظاهر الحضور السياسي للمكي الناصري انخراطه الوازن في العمل الصحفي مؤسسا ومحررا ومناضلا كما تشهد بذلك صحف ومجلات الفترة الاستعمارية([3]) .

يعد محمد المكي الناصري في طليعة الرعيل الأول من رجالات الوطنية والفكر والثقافة في عهد الحماية والاستقلال ، ونموذج فريد ضمن النخبة المغربية في المزج بين حقول الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة والإطلاع الواسع على الفكر الغربي من جهة ، والالتزام السياسي من خلال انخراطه المبكر في العمل الوطني قصد التصدي للاستعمار الفرنسي والاسباني من جهة أخرى . فإلى جانب العناية الفائقة التي أولها المكي الناصري للتراث العربي الإسلامي رواية ودراية وتأليفا وتصنيفا ، والإحاطة الموسوعية التي تشهد له على ذلك أثاره ومصنفاته العديدة ([1])، درس المكي الناصري الفلسفة والسوسيولوجيا وعلوم التربية والقانون الدستوري على يد أساتذة يشهد لهم بكفاءتهم العلمية بأشهر الجامعات المشرقية والأوربية ([2]). كما بدأ الناصري نشاطه الوطني والسياسي في سن مبكرة منذ العشرينيات من القرن الماضي منخرطا في قضايا المجتمع ، ومؤسسا وفاعلا في العديد من المنظمات السياسية السرية والعلنية.ولعل من أبرز مظاهر الحضور السياسي للمكي الناصري انخراطه الوازن في العمل الصحفي مؤسسا ومحررا ومناضلا كما تشهد بذلك صحف ومجلات الفترة الاستعمارية([3]) .

إن الناظر في قائمة مؤلفات المكي الناصري ومصنفاته ، سيلاحظ بجلاء أن كتاب" إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة " الذي يعتبر أول مؤلف ألفه الناصري ، لم يحظ باهتمام الباحثين على غرار ما حظيت به كتب زعماء الحركة الوطنية مثل مؤلفات المختار السوسي وعلال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني وأحمد معنينو وغيرهم ، رغم أن الكتاب ظهر في سياق تاريخي يحيل على جملة من القضايا والأسئلة ذات تقاطعات متعددة . لذا تنتظم هذه القراءة حول هذا العمل في ثلاث محاور تتصل بالسياق التاريخي الذي أطر تأليف " إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة " ومضامينه وملاحظات عامة حول القضايا المنهجية والمعرفية التي أثارها المؤلف .

في ضرورة فتح النص الديني على عوالم الإمكان ـ مناف الحمد

في السيميائيات التأويلية لإمبرتو ايكو توسط بين قتل المؤلف وتهميش دور القارئ الذي سنته البنيوية، وبين منح السلطة كاملة للقارئ لكي ينتهك حرمة النص ووحدته كما يحلو له، وهي سلطة منحتها للقارئ تفكيكية دريدا، وهي سيميائية - بتوسطها - تحترم النص، وتعتبره التجسيد المادي للتجارب اللغوية يؤول بواسطة الموسوعة والمرشحات المعرفية كما يتم إنتاجه عبر هذه المرشحات وتلك الموسوعة التي يمتلكها كل من القارئ والمؤلف على تفاوت لا يمنع من الوصول إلى منتصف الطريق بينهما ما داما ينتميان إلى السياق الاجتماعي والثقافي نفسه.

في السيميائيات التأويلية لإمبرتو ايكو توسط بين قتل المؤلف وتهميش دور القارئ الذي سنته البنيوية، وبين منح السلطة كاملة للقارئ لكي ينتهك حرمة النص ووحدته كما يحلو له، وهي سلطة منحتها للقارئ تفكيكية دريدا، وهي سيميائية - بتوسطها - تحترم النص، وتعتبره التجسيد المادي للتجارب اللغوية يؤول بواسطة الموسوعة والمرشحات المعرفية كما يتم إنتاجه عبر هذه المرشحات وتلك الموسوعة التي يمتلكها كل من القارئ والمؤلف على تفاوت لا يمنع من الوصول إلى منتصف الطريق بينهما ما داما ينتميان إلى السياق الاجتماعي والثقافي نفسه.

ويمكن أن نلحظ في موافقات الشاطبي محددات للتأويل تتشابه مع محددات امبرتو ايكو - كما سنعرض بعد قليل - رغم أن الشاطبي قام بإغلاق النص باعتباره مسلمة اللسان - وهي قيد تأويلي بالإضافة إلى القيدين الآخرين وحدة النص وانسجامه ومقاصد النص - مختزلة في ما أسماه “معهود العرب الأميين” معتبراً ان كل ما يخرج عن معهودهم تأويل فاسد.

وبالعودة إلى ايكو فهو يقرر أن ثمة قصدية إذن تتوسط بين قصدية المؤلف وقصدية المؤول هي قصدية النص، ولكن قصدية النص يجب أن لا تختزل في معالجته معالجة بنيوية تلغي ذاتية القارئ والمؤلف، وإنما قراءة تتوخى فهم العوالم التي يفتحها النص وهي عوالم تنتمي إلى فضاء الإمكان ؛ لأنها تقبل الاستعادة التأويلية المستمرة –

وتضيف تأويلية بول ريكور التي تقرّ أيضاً بقصدية النص أن طريقة الفهم البنيوي لا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة بدون حد أدنى من الفهم التأويلي بما أن التأويل متضمن أو متخف باستمرار في حقل المعنى الذي يؤسس علاقات التشابه والتناظر البنيوية، ولا طريقة لفهم المعنى دون قدر من فهم البنيات، وبهذا تصبح البنيوية مرحلة للموضوعية العلمية في طريق التأويلية .

فريكور يعتبر أن النص تكثيف لتأويلات غير محصورة، غير أن هذا التعدد لا يمنع أن هناك حقلا تأويلياً يفتحه التنظيم البنيوي للنص ويقوم الاختلاف داخله.

في الاستراتيجية الأصولية ثمة ما يتيح فتح آفاق النص على عوالم متنوعة وغنية ومتعددة يمكن أن تلامس ما تطالب به سيميائية امبرتو وريكور؛ ففي هذه الاستراتيجية الأصولية ثمة اعتبار للسياق تعبر عنه الدلالات.

الحلاج مأساة عاشق ـ عزالدين بوركة

اختلفت وتضاربت في الحلاج، كل الآراء (؟ - 309 هـ). فأتباع المذهب الحنبلي (مثلا) يرونه كافرا وزنديقا (سنأتي لهذا اللفظ لاحقا)، والمتصوفة يرونه شيخا متصوفا وعاشقا كبيرا.. وقد اتخذ منه الشعراء موضوعا لتجسيد العشق والألم في تجلياتهم الشعرية.

اختلفت وتضاربت في الحلاج، كل الآراء (؟ - 309 هـ). فأتباع المذهب الحنبلي (مثلا) يرونه كافرا وزنديقا (سنأتي لهذا اللفظ لاحقا)، والمتصوفة يرونه شيخا متصوفا وعاشقا كبيرا.. وقد اتخذ منه الشعراء موضوعا لتجسيد العشق والألم في تجلياتهم الشعرية.

وُلد أبو المغيث الحسين ابن المنصور الحلاج(السنة غير معروفة). في مدينة فارسية مشهورة باسم بيضاء فارس، وجاء إلى بغداد أواخر القرن الثالث هجري. بغداد التي اشتهر سكانها بالغنى وبالبذخ الظاهر، وبالمكانة الدينية الرفيعة. تزامن قدوم الحلاج إليها ومحاولات القرامطة خلع الخلافة العباسية.

الحلاج الذي ذاع خبره بعد عودته من الهند، ومكوثه في موضع أمام الكعبة، لفترة طويلة وهو لا يتناول من الطعام إلا القليل. ملفتا إليه الأنظار. رجع إلى بغداد وهو يُنْظر إليه زاهدا من الزهاد الكبار. هذا الرجوع خلق له مشاكل مع بعض "الظاهريين"، الذين يرون بظاهر القول والشريعة. على عكسه، هو الذي يرى بأن في باطن الشريعة معانٍ خفية يجب الوصول إليه.

الشيخ التقليدي والمثقف الحديث* ـ فيصل درَّاج

"لست ضد آلهة الجمهور، بل ضد فكرة الجمهور عن الآلهة" سقراط

"لست ضد آلهة الجمهور، بل ضد فكرة الجمهور عن الآلهة" سقراط

في أسلوب مغلق بدايته القصاص ونهايته جهنم، لم يكن مصطفى صادق الرافعي، وهو يحاكم "في الأدب الجاهلي"، يقرأ كتاباً وينقد شخصاً محدّد الاسم واللقب، بل كان يستولد من لغة معطاة عدواً يلبّيه، وينزل به العقاب الذي يشتهي ويرغب. كان الرافعي، وكما في أزمنة لاحقة، يواجه التفكير بالتكفير، مساوياً بين التكفير والدفاع الغيور عن الدين. ما كان في المعركة، التي أشعلها كتاب، مكان، صغير أو كبير، للدين، لأنها كانت بين مَنْ ينصر الثبات ومَن يقول بالتطور، أو كانت، وبلغة طه حسين، معركة بين أنصار القديم وأنصار الجديد.1

كانت المعركة بين مثقف جديد، يدعو إلى تفكير غير مألوف، وعارف قديم يستظهر، مطمئناً، لغة جاهزة أكثر قدماً. ولأن للقديم شرعيته الراسخة، ونسقاً متوالداً له شكل البداهة، بدأ المثقف الجديد معلّقاً في الفراغ، ينتظر زمناً يأتي ولا يأتي، مقترباً من حلم أرخميدس القديم، الذي يعد بتحريك الأرض، لو عثر على نقطة ارتكاز في الفضاء.

الشيخ المثقف: اختلاف المنطلق

يكتب طه حسين في الأيام: "وكان حذاء الشيخ غليظاً كصوته جافياً كثيابه، فلم يكن يتخذ العباءة، وإنما كان يتخذ "الدفية"، كان حذاء الشيخ غليظاً جافياً، وكانت نعله قد ملئت بالمسامير، وكان ذلك أمتن للحذاء وأمنع له من البلى. ففكر في الطالب الذي كانت تصيبه مسامير هذا الحذاء في وجهه أو فيما يبدو من جسمه".2 لو وضع النص كلمة الشيخ جانباً، لانتهى إلى وصف إنسان بائس، يحاصره الفقر وتستبد به الفاقة، ولكشف عن فقر هذا الإنسان الشامل، الذي يتخذ من الحذاء الغليظ أداة للتربية ووسيلة مروّعة للتأديب. وهذا الفقر المادي والمعنوي الشامل، هو الذي جعل طه حسين يرى في الشيخ، الذي تتلمذ على يديه واختبر قوله، مجازاً للتأخر الاجتماعي. لم يكتب حسين كلماته المتمردة، وكان قد رجع من فرنسا، إلا بعد أن التقى بمعلم مختلف، لا يرى في الحذاء وسيلة للتربية والتعليم.