"ليس هناك عقاب أخطر من العمل غير المجدي واليائس."

ألبرت كامو،"أسطورة سيزيف"، غاليمار ، 1942

لا شك أن فكرة العمل مرتبطة بالشجاعة. لكي تعمل، عليك أن تكون شجاعًا، والقيود التي يتعين عليك الخضوع لها لا تساوي إلا الجدارة التي تكتسبها في مواجهة التحدي. لكن، عند الفحص الدقيق، أليس من الصعب عدم فعل أي شيء عندما يكون كل شيء محمومًا، لتحمل التقاعس عن العمل في عالم محكوم عليه بالتغير وانعدام الأمن الوظيفي؟ أليس الخوف من فقدان المكانة، وظيفة المرء في المجتمع، يحجبه عار عدم وجوده؟ هل لا يزال بإمكاننا تعريف الإنسان على أنه عامل حيواني عندما تميل البنى الاجتماعية والاقتصادية التي شهدت ولادة هذا "النوع الجديد" إلى الاختفاء؟

فلسفة مبسطة: فلسفة القانون - نبيل عودة

تتخصص فلسفة القانون ببحث ودراسة مضمون القوانين. نجد تعددا في النظريات والآراء والتحاليل والاستنتاجات. من ابرز النظريات نظرية يطلق عليها اسم "القانون الأخلاقي"، ربما هذا التعبير " الأخلاقي" سيثير امتعاضا لدى الكثيرين الذين لم يجدوا أي أخلاق بالقوانين حين تصرفوا لحماية مصالحهم، لكن القانون وجدهم مخالفين لبنوده، من هنا انتشر قول مشهور ان القوانين أحيانا كثيرة تتناقض مع المنطق البسيط للمواطن. البعض يقول ما هو أكثر تطرفا، لا منطق في القانون. القوة إلى جانب القوي ماديا، أو الذي يملك مستندات ما رغم أنها لا تقول الحقيقة. لذلك مفهوم "القانون الأخلاقي" هو مفهوم نسبي أيضا. أي لا توجد صيغة قانونية أخلاقية مطلقة.

إذن كيف نقيم أخلاقية القوانين؟

هذا الموضوع مثل غيره شغل الفلاسفة أيضا، منذ فجر الفلسفة، أي منذ ظهور الفلسفة الإغريقية، وكان الفيلسوف العظيم أرسطو هو أول من طرح مفهوم "القانون الأخلاقي" من فهمه الفلسفي بأن هدف القوانين هو مساعدة الدول الجيدة على التطور. بالطبع التطور يحتاج إلى تنظيم العلاقات بين السلطة والمواطنين من جهة، وبين المواطنين أنفسهم من جهة أخرى.

التجارب العقلانية والفلسفة الاجتماعية النقدية - إبراهيم أبو عواد

1

الأحداثُ اليومية تُمثِّل تجاربَ عقلانية على الصعيدَيْن المادي والشُّعوري ، وهذه التجارب لَيست تفاعلات اجتماعية ميكانيكية بين كَينونةِ الإنسان وهُوِيَّةِ الزمان وماهيَّةِ المكان فَحَسْب ، وإنَّما هي مناهج معرفية عميقة تقوم على القَصْد والرَّصْد، أي إنَّها تقوم على فلسفة الفِعل الاجتماعي الواعي المُتَعَمَّد ، الذي يَستقطب تفاصيلَ البيئة المُحيطة ، ويُوظِّفها ضِمن سِياقات الأسئلة الوجودية الحاسمة للحُصولِ على المضمون الحقيقي للعلاقات الاجتماعية، والوُصولِ إلى أبعد نُقْطَة مُمكنة في أعماق الشُّعور الإنساني . وهذه الحركة الدؤوبة عِبارة عن صورة جَوهرية للمعنى والتعبير عنه ، تتأسَّس على الظواهر الثقافية المنطقية ، وتُؤَسِّس لتنميةِ إنسانيَّةِ الأفرادِ في المُجتمع ، فتنتقل شخصيةُ الكائن من الفردية إلى الإنسانية ، وتنتقل السُّلطةُ الاعتبارية لِكِيَان المُجتمع مِن الاتِّبَاع إلى الإبداع ، وعِندئذ تتشكَّل فلسفة اجتماعية نَقْدِيَّة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها ، ولَيس تبريرها وتكريسها . وهذه الفلسفةُ لا يُمكن أن تنتقل من الفرضيات إلى المُسلَّمات إلا بتكوينِ منظور أخلاقي يُعيد فَحْصَ علاقة الشخصية الفردية بالسُّلطة الجماعية ، وتحليلِ أنساق الوَعْي الاجتماعي ضِمن نظام السبب والنتيجة (العِلَّة والمَعلول). وهذا يَضمن بَعْثَ الحيوية في المجتمع باعتباره جسدًا للمَعنى ، وتجسيدًا للحقيقة، وتحريكَ العناصر الإبداعية في صَيرورة التاريخ الفردي والجماعي . والتاريخُ إذا تَكَرَّسَ في الطاقة الرمزية اللغوية دَليلًا فكريًّا ودَلالةً وُجوديةً ، فإنَّ إفرازات التاريخ المعنوية والمادية ستتحوَّل إلى جُغرافيا معرفية وِجدانيَّة تتكرَّس في كَينونة الإنسان ، فيبحث الإنسانُ عن هُوِيَّته في مَاهِيَّته ، ويُفَتِّش عن حياته في ذاته ، ويُنَقِّب عن تاريخه العقلاني في جُغرافيا الأسئلة الوجودية والأجوبة الحاسمة . وإذا صارَ الإنسانُ تاريخًا لِوَاقِعِه ، وجُغرافيا لِخَيَالِه ، فإنَّه لَن يُضيِّع وَقْتَه في مُحاولة الحُصول على شرعية خارجية ، لأنَّ الإنسان هو شرعية نَفْسِه ، ومشروعية أحلامه ، ويجب عليه أن يَجِد وُجُودَه في أعماقه ، ومَن لَم يَجِد حياته في داخله ، فَلَن يَجِدها خَارِجَه .

مفهوم تاريخ العلوم: مقاربة أولية - عبد الله ورد

تاريخ العلوم إذن، كما يفهمه باشلار يفترض أساسا معرفة المؤرخ بالقيم العقلية المهيمنة والفاعلة في الفكر العلمي المعاصر، مع اعتبار أن ما هو علمي وراهن اليوم سيصبح متجاوزا بعد ذلك.. وهذا يستتبع أن عملية التأريخ للعلوم هي في حقيقتها عملية مستمرة ولا متناهية..

يعد مفهوم تاريخ العلوم من المفاهيم الأكثر تداولا في حقل الدراسات الإبستيمولوجية والأكثر إثارة للنقاش بين فلاسفة العلم والإبستيمولوجيين المهتمين بهذا النوع من الدراسة، وذلك منذ أن ظهر واضحا للعيان أهمية العلم وآثاره العميقة على حياة البشر وتطورهم الحضاري بشكل عام.. إذ غالبا ما ترتبط التحولات الحاسمة في التاريخ سواء كانت سياسية أو فكرية ببروز وعي تاريخي يعمد المؤرخون بمقتضاه إلى وضع فترة زمنية محددة في إطار زمني أوسع، ويحاولون تفسير ما طرأ من تغير في مجرى التاريخ انطلاقا من الآثار التي أحدثها هذا العامل الحاسم على مختلف أنشطة البشر المادية والفكرية، مستشرفين الآفاق التي سيؤول إليها المجتمع الإنساني في المستقبل القريب أو البعيد.

ولعل ما يؤكد هذا الافتراض الاهتمام البالغ بالتحولات العميقة التي عرفتها الإنسانية في القرن السابع عشر، حيث انبرى عدد كبير من المؤرخين والعلماء والفلاسفة.. منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا للتأريخ لهذه الفترة الحاسمة في مسار المعرفة الإنسانية. ونظرا لتعقد هذه الظاهرة الفكرية العميقة (الثورة العلمية في القرن السابع عشر) وتداخل مكوناتها مع مكونات أخرى متعددة ومختلفة من جهة، ومن جهة أخرى للتغيرات التي طرأت عبر الزمن على تصورات المؤرخين واهتماماتهم وأولوياتهم، فقد اتسمت هذه التأريخات باللاتجانس والاختلاف، ولم تحكمها في الغالب النزاهة والالتزام بالمتون بقدر ما وجهتها رؤى إيديولوجية أو فلسفية أو إبستمولوجية محددة..

السلام بين العدل والقوة – ترجمة: د.زهير الخويلدي

ألا يمكننا ويجب علينا ألا نعمل على ترسيخ سياسة أخلاقية وحتى سياسة اللاعنف التي من شأنها أن تضع قوة غير عنيفة في خدمة القانون، وهو ما يبدو أنه يحدث اليوم في التنظيم الاجتماعي للديمقراطيات الحديثة مع عدم استبعاد استخدام القوة العنيفة كملاذ أخير؟

تبدأ بالتذكير بالمعنيين لكلمة السلام: الهدوء السلبي للمسالمين والقلق النشط للسلام، والإشارة إلى أن السلام خير إن لم يكن الخير الأسمى. ثم، بصحبة باسكال، أنت تتساءل حول العلاقات بين العدالة والقوة التي من المرجح أن تحقق السلام حقًا، في إشارة تاريخية إلى المثال المضاد بامتياز الذي يشكل "روح ميونيخ" أو حتى الاسترضاء. بالإشارة إلى آلان، تعيدنا إلى الجذور الفلسفية لمثل هذه المسالمة، والتي تقوم على فرضية عدم القابلية للقياس بين القانون والقوة، والتي تستبعد منطقيًا بعضها البعض، مما يمنعها من التعبير عن طريق إعطاء القانون قوته. الإعدام (على عكس ما يطلبه باسكال ويؤسسه). يضاف إلى ذلك النقد غير الواضح لجميع السلطات على أنها استبدادية في جوهرها، مما يقلل من أهمية السلطة الشمولية وينزع فتيل المقاومة التي يجب أن تعارضها. ضد مثل هذه النزعة السلمية، التي تقوم على الفصل الصارم بين القوة والقانون، يجب علينا بالتالي العودة إلى باسكال، الذي يشاركه هوبز في الأنثروبولوجيا التشاؤمية معتبراً أن البشر أشرار بطبيعتهم، الأمر الذي يتطلب إقامة حكم قانون يصادر القوة. لوضعها في خدمة السلم الأهلي، كما يتذكر ماكس فيبر بمنح الدولة احتكار ممارسة القوة وحتى العنف المشروع.

جاك رانسيير بين التحرر الفكري والديمقراطية الجذرية - د.زهير الخويلدي

مقدمة

" الفلسفة ولدت من مثل هذا اللقاء مع السياسة أو الفن أو العلم أو أي نشاط فكري آخر، تحت علامة مفارقة معينة، صراع، معضلة[H1] . الهدف، كما هو الحال مع كانط وفلاسفة التنوير، هو التحرر."

ولد جاك رانسيير في الجزائر العاصمة عام 1940. وكان طالب لويس ألتوسير في المدرسة العليا نورمال وشارك في كتابة "رأس المال القراءة"، وهي دراسة رئيسية لفكر ماركس نتجت عن ندوة عقدها ألتوسير في معهد الدراسات عام 1965. ثم نأى بنفسه عن أستاذه، وفي عام 1974 نشر كتاب درس ألتوسير الذي انتقد فيه منهجه. أخذ استقلاليته الفكرية، وأصبح مفكرًا للديمقراطية بمعناها الأكثر راديكالية، وأصبح مهتمًا بمسألة تحرر العمال. سيقوده هذا العمل إلى أطروحة، نُشرت عام 1981 تحت عنوان ليلة البروليتاريين. أرشيفات حلم الطبقة العاملة: كان جاك رانسيير حينذاك مؤلفًا لأعمال تعتبر اليوم كلاسيكيات. في الفيلسوف والفقير (1983) والسيد الجاهل (1987)، يهتم بمسألة التحرر الفكري، والتشكيك في التسلسل الهرمي التقليدي. مع تقاسم الحساسية 2000، يقدم مقاربة أصلية للعلاقة بين الجماليات والسياسة، والتي ستكون علامة فارقة.

فلسفة مبسطة: فلسفة السوبرمان النيتشيه - نبيل عودة

عُرف عن الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشة من القرن التاسع عشر (1844 – 1900)، رفضه لثوابت الإيمان المسيحي ولكل الأخلاق السائدة. بالطبع لن أدخل في جوهر الصراع بين نيتشه والكنيسة المسيحية. نيتشه توهّم انه يرى ظاهرة مهمّة وبالغة الخطورة على العقل البشري، تسود بعض الفئات الاجتماعية المتعصّبة لفكرة او لشخص ما يدغدغ ميولهم، وقد أطلق نيتشه على هذه الظاهرة تعبير "أخلاق القطيع".. لأنها تطرح أطيقا غير طبيعية من وجهة نظره، وذهب نحو إيجاد أطيقا جديدة بعيدة عن الأطيقا الكنسية (الدينية)، سمّاها "الرغبة بالعظمة". وان الوحيد غير العادي الموجود خارج "أخلاق القطيع" هو النجم الأعلى، اي السوبرمان، اي شخصا (أو مجموعة) مميزا، يظهر كل عدة عقود أو قرن.. وهو شخص (أو حزب أو منظمة أو عصابة مافيا مثلا) يحقّ له حسب عقله، ان يعبّر بحرية عن قوته الطبيعية وتفوّقه على القطيع. بالطبع نيتشه كان أشبه ببطل أفلام الكاوبوي الطليانية (السباغتي) الذي ينتصر بكل الأحوال بقوته الخارقة ولو واجهه جيش من عشرات المسلحين.

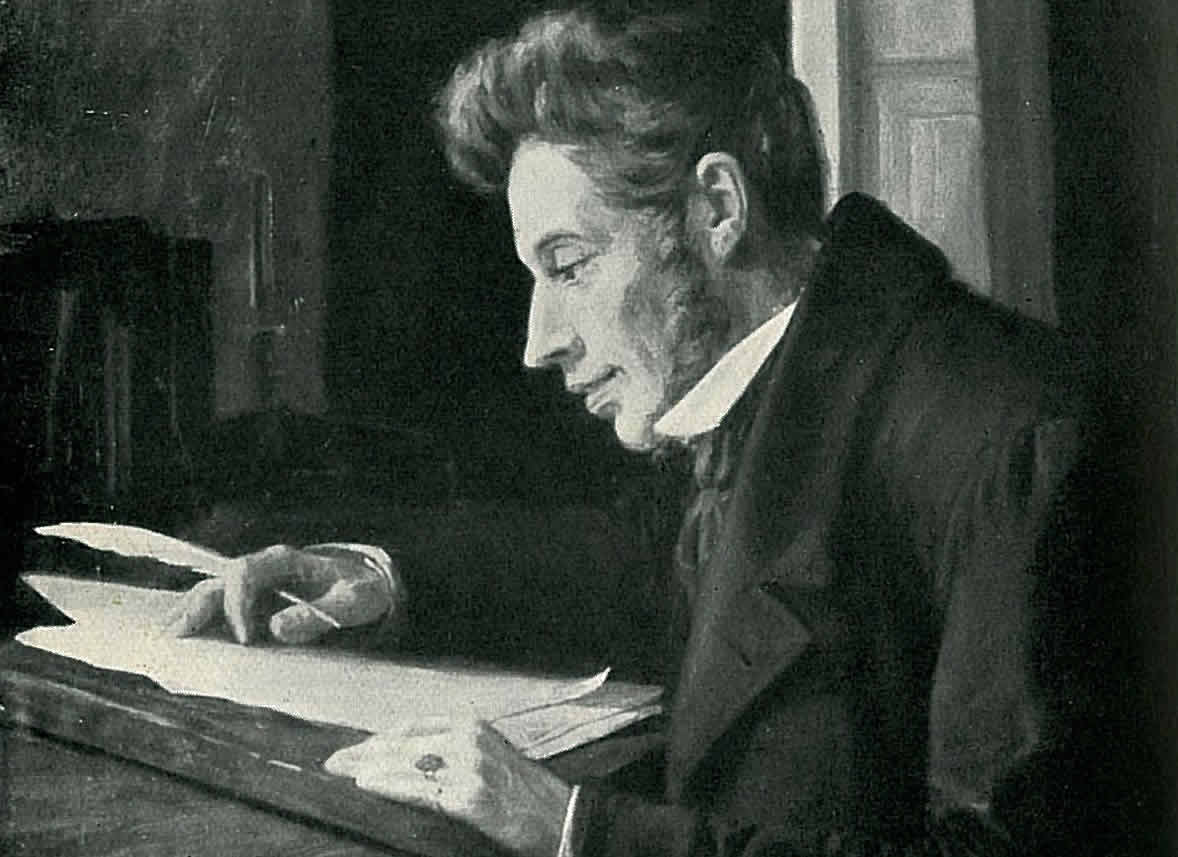

مفهوم الوجود عند سيرين كيركيغارد - د.زهير الخويلدي

مقدمة

"بقدر ما يمكن تعلم الحقيقة، يجب الافتراض أنها ليست كذلك؛ بقدر ما يجب تعلمها، فنحن نسعى إليها".

سيرين كيركيغارد 1756- 1855 هو مؤسس الوجودية المعاصرة. إنه الممثل العظيم للوجودية المسيحية. ضد هيجل، وضد أي نظام وأي تأليه للتاريخ، فإنه يعطي مكانًا متميزًا للفرد لأنه، في نظره، الشيء المهم هو أن تكون ذاتيًا. من مصادر الفكر الكيركجاردي النضال ضد الفكر الهيجلي والهيجليين، لقد عرف بانه مفكر ديني يتغذى على الكتاب المقدس لكنه يرفض المعابد الرسمية، كما يهتم بالمسرح والموسيقى وخاصة مسرحية موتسارت. لكنه يعتبر اب الوجودية ورائد الدراسات الفلسفية الموجهة نحو معنى الوجود الإنساني. كما يعارض كيركيغارد النسق الفلسفي وخاصة نسق الهيجلي. في الواقع، لا يمكن أن يكون هناك نظام للوجود. عليك أن تصبح ذاتيًا. يُنظر إلى الذاتية على أنها داخلية للذات الفردية، باعتبارها الإنجاز الروحي للفرد (أن تصبح ذاتيًا هي أعلى مهمة مخصصة لكل إنسان). من الأعمال الرئيسية التي تركها نذكر يُبلغ مفهوم السخرية باستمرار إلى سقراط (1841) ويوميات الفاتر (1843) والبديل (1843) والخوف والارتجاف (1843) والبروفة (1843) ومفهوم العذاب (1844) ومراحل طريق الحياة (1845) وفلسفة الفتات او الفتات الفلسفي (1846) ورسالة في اليأس (1848) فماهي نظرية الوجود عند كيركيغارد؟ ومن هو الانسان الحر؟

جاستون باشلار: الجدل والعدم - علي محمد اليوسف

الزمان والنظام

عن جاستون باشلار "النظام ليس في الزمان، وإنما الزمان هو تكريس نظام مفيد وفعال نفسيا ولعلنا نستطيع التسليم مع برجسون بأن إختلال النظام في المكان ليس إلا نظاما غير متوقع، وجدلية النظام واللانظام ليست لها قاعدة مكانية " 1 .

على ضوء هذا الإجتزاء، نضع التساؤلات التالية المتعالقة بها وهي:

- الأسبقية الوجودية الإدراكية هي لمن؟ هل للزمان أم للمكان؟ ، أم لا توجد أسبقية تزامنية بينهما؟، فالمدرك مكانا هو المدرك زمانا في ملازمة تمليها قابلية الادراك العقلي، ولا يمليها تكامل أو إنفصال الزمان عن المكان؟ فحيثما ندرك مكانا ندرك زمانيته الملازمة له وبغير هذا التداخل الادراكي الزمكاني المشترك لا ندرك مكانا ولا زمانا .. . .

- إذا كان الزمان جوهرا لا إدراكيا للعقل، والمكان بخلافه جوهر إدراكي للعقل، فهل نستطيع إدراك المكان بغير دلالة ملازمة الزمان له؟ وفي إستحالة إمكانيتنا إدراك الزمان بغيردلالة موجود المكان. كما ليس متاحا لنا إدراك مقدار الزمان بغير دلالة حركة اجسام المكان داخله فيه.

زمن الحاضر الوهمي - علي محمد اليوسف

يعتبر معظم فلاسفة اليونان القدماء، منهم الرواقيون، يتقدمهم هيراقليطس وبارمنيدس ان الحاضر هو آنية لازمانية غير مدركة ولا وجود لها كتحقيب زماني يتوزعه الزمان الماضي والحاضر والمستقبل.

هذا الفهم قال به بارمنيدس وأيده افلاطون وارسطو أذ نجده يقول" الآن – يقصد لحظة الحاضر - هو نقطة ابتداء تغييرين متعاكسين، - يقصد بهما شد الماضي للحاضر لموضعته وتذويته به من جهة، وشد المستقبل المعاكس للماضي في محاولته تذويت الحاضر له وإدغامه به من جهة أخرى، علما أن الحاضر لا يحتاج البرهنة على أنه مستقبل حركي غير منظور في حاضرمتحرك يحدس زمانا. – وذلك والكلام لبارمنيدس التغيير لا يصدر عن السكون. كما أن النقلة – يقصد النقلة الزمانية - لا تبدأ من الحركة التي لا تزال متحركة، وهذه الطبيعة الغريبة للآن (الحاضر) قائمة في الفترة ما بين الحركة والسكون لذا فهي خارجة عن كل زمان ." 1 " العبارات بين شارحتين هي لكاتب المقال".

سانتيانا والمذهب الطبيعي بالفلسفة الامريكية المعاصرة - علي محمد اليوسف

خورخي سانتيانا (1863- 1952) فيلسوف امريكي من اصل اسباني وهو احد فلاسفة تيار الواقعية النقدية الامريكية التي ضمت كلا من ريتشارد رورتي، وجورج سيلارز ، وجون سيرل، وكل منهم اختط له منهجا فلسفيا خاصا به.

أرتبط المذهب الطبيعي في الفلسفة الامريكية ب (سانتيانا) الذي ورد على لسانه (هو نمط الفلسفة التي لا تقبل بأية حقيقة مطلقة سوى الطبيعة فقط، وتعتبرالطبيعة مبدأ كل وجود وكل معقولية وكل قيمة ) كما (ويرفض المنهج الطبيعي الثنائيات مثل: عقل – طبيعة/ روح – مادة، معتبرين الثنائيات عقلية وليست فعلية، ذلك أنه (يطبعن) الانسان العقلاني، ويروحن المادة، والعقل لا يناقض الطبيعة، فالعقل موجود في الطبيعة ).

بضوء العبارات السابقة تكون كل ثنائيات الوجود هي وحدة أدراكية واحدة ولا فرق بين أحد قطبيها في نفي الاخر بل في التعايش معه والاقتران المتضاد التخارجي الضروري به، ولا معنى لأحدهما بغياب حضور الآخر، الثنائية بعد أدراك أحد قطبيها يكون حضورالغائب الثاني معياريا تضاديا لفهمنا الاخر، ولا تتّعين الثنائية الا بعد أمكانية تعيّنها وجودا مدركا كموضوع أو على الاقل مقاربة حضورها كحدس قابل التحقق في الادراك...