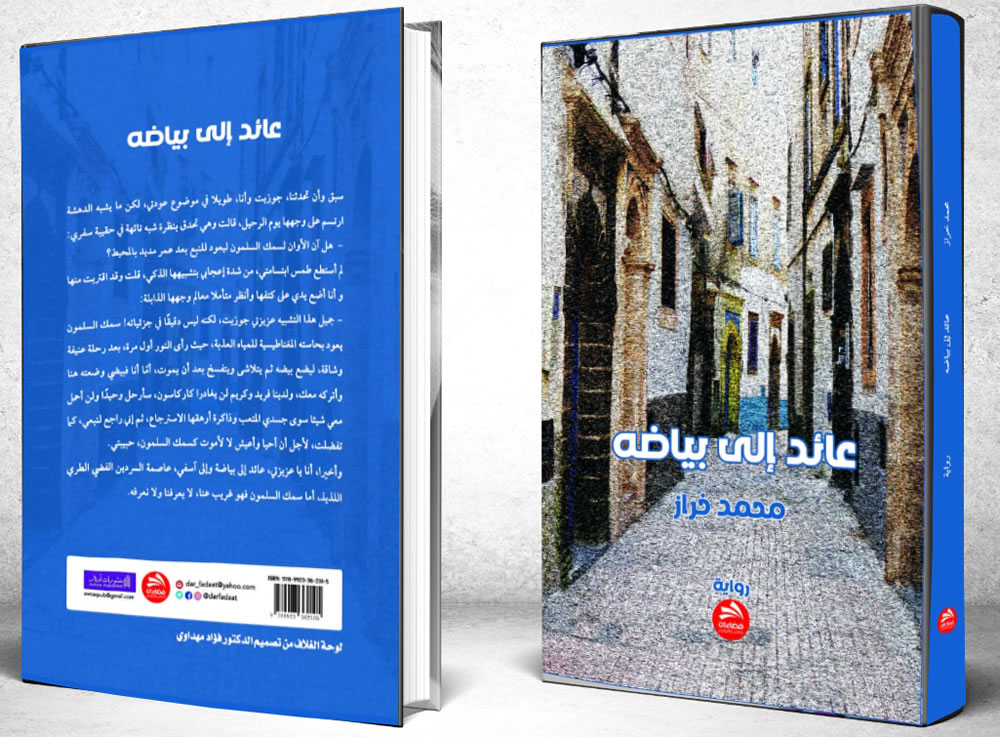

في إطار متابعتنا لجديد الرواية العربية نسافر، بالقارئ إلى المغرب الأقصى حيث صدور الطبعة الأولى لرواية "عائد إلى بيّاضة"؛ باكورة الروائي المغربي محمد خزار الممتدة على مسافة ورقية تناهز 256 صفحة وفق:

- تصورٍ يقوم على التقابل بين الحاضر/ الماضي، هنا المغرب/ هناك فرنسا، الاستعمار البرتغالي لأسفي/ الاستعمار الفرنسي... فتحضر المقارنة بين الأمكنة، بين المآثر، بين الفنانين بين الشخصيات... ويصرح السارد باعتماد المقارنة أسلوبا في بناء متن الرواية يقول مثلا: (قارنت كثيرا بين أسماء عبدت الطريق وفسحتها للبرتغال ليتغلغل في آسفي وأزمور... وأسماء شبيهة لها أدت بإتقان نفس الدور مع المحتل الفرنسي، ولو أن مسافة قرون تفصل بين الاحتلالين)[1] وأمثلة التقابل في الرواية كثيرة ومتنوعة....

- ومبنى سرديٍّ يقوم على تعدد الرواة، كل راوٍ، ينطلق من وصف واقعه وقضايا مجتمعه، ليرتد السرد القهقرى باعتماد الإرجاعيات، ويمتح من التاريخ ويقدم مبنى حكائياً دائريا، يلخص حياة السارد الرئيسي أحمد بوناجي الذي يتنازل في بعض الومضات لرواة آخرين، يضيئون بعض العتمات السردية في تاريخ مدينة آسفي خلال مرحلتي الاستعمار والاستقلال وما بعدهما... وقد يغوص راوٍ في التاريخ العميق للمدينة مستشهدا بأحداث غابرة... هكذا كان بناء الرواية بتدفق سردي ينطلق من مكان محدد (حي بياضة بآسفي) ويمتد جغرافيا إلى فرنسا، ويغوص زمانيا في التاريخ، متجاوزا نمطية السرد الخطي التصاعدي، ويعود السرد في النهاية لنقطة البداية وتكتمل بذلك الدائرة ويكون المبنى الحكائي للرواية دائريا...

إشكالية الأنا والآخر في الخطاب الروائي العربي المعاصر - مروان الخريبي

حاولت الرواية العربية أن تجسد الرغبة في دراسة مفهوم الآخر المختلف الذي بدا في هيئة (المستعمر)- مثلما تبدا في هيئة الصديق والزوج والخادم، ولعل من إنجازات الرواية العربية توسيع مفهوم الآخر - فلم يعد مقتصرا على (الغربي)؛ مما جعلها تصوّب النظر نحو "الآخر" الذي تعاشره الأنا العربية، خاصة (الإفريقي والآسيوي...) الذي يشكل جزءا أساسيا من نسيجها الاجتماعي ومؤثرا في حياتها اليومية.

وفي سياق دراسة هذه الإشكالية التي أغنت الإبداع الروائي، ورسمت أمامه إمكانات جديدة للتعبير، لابد أن نشير إلى أن النقد الروائي بدوره قد واكب هذا الانفتاح، ومهد الطريق أمام مجموعة من النماذج الروائية الجديدة كي تقول كلمتها في موضوع الآخر "المختلف" وإغناء المكتبة العربية، ما جعل الفن الروائي؛ يستطيع عبر إمكاناته السردية والجمالية أن يفضح أوهام الذات وانحرافاتها الفكرية والشعرية، خصوصا حين تسجن الآخرين في انتماءات ضيقة - مذهبية، عرقية...- كما يستطيع -الفن الروائي- الذوبان في أعماق الروح الإنسانية ليبرز قدرتها على تجاوز هذه الانتماءات، والدخول إلى عوالم رحبة تحرر الإنسان من إكراهات تربّى عليها، عندئذ يمكن للمتلقي أن يعايش مكونات أصيلة تجمع وتوحّد بين البشر، فيتحول الاختلاف إلى رحمة فيؤسس لثقافة ينفتح فيها الانسان على أخيه الإنسان ويحترم ما يميزه.

إدريس الشرايبي الروائي المشاكس - إبراهيم مشارة

لم تثر رواية مغاربية من الجدل والتحفظ بشأنها والاعتراض ما أثارته رواية (الماضي البسيط) للروائي المغربي الفرانكفوني إدريس الشرايبي (1926/2007) بل وكتب بعض النقاد الغربيين عن الشرايبي المهمش وروايته التي لا تلقى ترحيبا في المغرب والعالم العربي ولا ترجمة واحتفاء من قبل الكتاب والنقاد العرب شأن كتاب آخرين يكتبون بالفرنسية كالطاهر بن جلون وعبد اللطيف اللعبي مثلا.

فما سبب هذا الاعتراض والضيق إلى حد عدم المبالاة المستمرة إلى اليوم؟

الشرايبي المولود بمدينة الجديدة (مازاغان سابقا )عام 1926 لأب من البورجوازية الصغيرة حيث مكنه وضعه الاجتماعي المترف إلى حد ما من متابعة دراسته الثانوية ونيل البكالوريا ثم السفر إلى فرنسا للدراسة عام 1947 والاستقرار بها حتى وفاته عام 2007.

كتب الشرايبي روايته الإشكالية "الماضي البسيط" عام 1954 في وقت نفت فيه سلطات الحماية الملك محمد الخامس واشتد النضال المغربي مطالبا بالاستقلال وكأن الرواية جاءت في توقيت غير مناسب، فقد نظر إليها على أنها سيرة ذاتية وهاجمها المثقفون والنقاد وعامة من قرأها واتهم كاتبها بالعمالة والخيانة الوطنية والإساءة إلى الوطن ومقدساته وتمجيد المستعمر مما حدا بالكاتب إلى أن يكتب رسالة اعتذار نشرها في الصحافة يعتذر عن سوء الفهم ويعلن عن ولائه للوطن .

فهل كان توقيت نشر الرواية هو وحده الذي أساء إليها وحرمها من الذيوع والترجمة والاحتفاء وكان سببا في مهاجمة كاتبها ومنع نشرها وترجمتها وحصارها الذي لا يزال مستمرا إلى اليوم؟بغض النظر عن الرؤية الفنية والحمولة الأيديولوجية وتقنيات الكتابة الروائية المستخدمة في هذا العمل؟

الإنسانية الواقعية العظيمة عند تشيخوف - حسن العاصي

اشتهر تشيخوف بكونه كاتباً مسرحيًا، ولكنه أيضاً أستاذ في فن القصة القصيرة ويستند إلى الإنسانية الواقعية.

"أنطون تشيخوف" Anton Chekhov (1860-1904) طبيب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي، يُعتبر من أفضل كتاب القصص القصيرة على مدى التاريخ، ومن كبار الأدباء الروس. كتب المئات من القصص القصيرة، ومسرحياته كان لها تأثير عظيم على دراما القرن العشرين. بدأ "تيشيخوف" الكتابة عندما كان طالباً في كلية الطب في جامعة موسكو، ولم يترك الكتابة حتى أصبح من أعظم الأدباء. استمر في مزاولة مهنة الطب. عُرف عنه قوله "إن الطب هو زوجتي والأدب عشيقتي".

حول الواقعية الإنسانية لأنطون تشيخوف

"خارج كل أبواب السعادة والرضا، يجب أن يكون هناك رجل يحمل مطرقة، والذي كان يذكرهم باستمرار بأن هناك أشخاصاً غير سعداء، بغض النظر عن مدى سعادتك، ستقلب الحياة جوانبها المظلمة عاجلاً أم آجلاً إلى/ وسوف تتأثرون بالمحن، والمرض، والفقر، والخسارة، وبعد ذلك لن يراك أحد أو يسمعك، تماماً كما أنك الآن لا ترى أو تسمع الآخرين"

الاقتباس أعلاه مأخوذ من الكاتب الروسي "أنطون تشيخوف" الذي تواصلت كتاباته عتبة القرن العشرين، في مجتمع روسي يتسم بالفقر والقمع السياسي والتفكير الشمولي.

الشعر في ثقافتنا مزايدة ثقافية أم نهضة ثقافية؟ - نبيل عودة

انبهار العالم العربي بما يعرف بشعر المقاومة، اعطى للجنار الشعري في ثقافتنا داخل إسرائيل دفعة حماسية غير معهودة فتكاثر الشعر والشعراء، تكاثر ايضا منظمي الكلام تحت تسمية الشعر، فكثر الشعراء وقل الشعر، وقد انتبه محمود درويش آنذاك لهذه الظاهرة وكان محررا لمجلة "الجديد" الثقافية، فكتب افتتاحية هامة بالعدد السادس – عام 1969 بعنوان "أنقذونا من هذا الحب القاسي". ختم مقاله الهام بقوله:" آن الأوان لأن توضع حركتنا الشعرية في مكانها الصحيح، بصفتها جزءا صغيرا من حركة الشعر العربي المعاصر عامة، وذلك يستدعي تخلص الناقد العربي من الخضوع التام لدوافع العطف السياسي وحدها على أصحاب هذه الحركة، فلا يكفي هذا الشعر أن يكتب في إسرائيل. إن وضع الحركة في مكانها الصحيح هو خير طريقة لنموها وتطورها لارتياد آفاق أوسع، خاصة إذا تذكرنا دائما أنها مازالت في المراحل الأولى من الطريق الطويل". للأسف لم تقد صرخته لعقلنة الانفعال العربي بشعرنا الفلسطيني المقاوم، الذي انكشف آنذاك للعالم العربي، وانعكس ذلك الحب العربي سلبا على تطور شعرنا بعد موجة الحب العاصفة لمحمود درويش والقليل من زملائه!

مهنة الكتابة بين الإلهام والصنعة - جودت هوشيار

ويليام زينسر ( 1922- 2015 ) كاتب ، وناقد ، واستاذ جامعي أميركي ، مؤلف 19 كتابا في موضوعات شتى (الموسيقى ، البيسبول ، الرحلات ) والعديد من الكتب المقروءة على نطاق واسع حول فن الكتابة . وفي مقدمتها كتابه الشهير" كيف تكتب جيداً ؟ " الذي صدر في طبعات متلاحقة بلغت ثلاثين طبعة باللغة الإنجليزية في أميركا وحدها ، وبلغ إجمالي عدد النسخ المباعة منها اكثر من مليون ونصف المليون نسخة ، ناهيك عن ترجمتها الى العديد من اللغات الأجنبية .

ذات مرة دعي ويليام زينسر من قبل احدى المدارس الثانوية في ولاية ( كونيتيكت ) لمناسبة ( يوم الفن ) للحديث عن الكتابة كمهنة . وعندما حضر الى المدرسة اكتشف وجود كاتب آخر ، وجهت له الدعوة للحديث عن الكتابة كهواية مسلية. كان هذا الأخير طبيباً جراحاً ( يسميه زينسر ، الدكتور بروك ) ، بدأ بالكتابة منذ فترة قصيرة ، ونشر عدة قصص قصيرة في المجلات الأميركية . جلس الضيفان على المنصة جنبا الى جنب ، أمام قاعة غصت بالتلاميذ ، وأولياء الأمور، والمدرسين .

كان الطبيب الجراح يرتدي سترة حمراء صارخة ، ما أضفى عليه بعض المظاهر البويهيمية ، التي يفترض أن يتسم بها الكاتب . ولهذا فان السؤال الاول كان موجها البه :

- ماذا يعني أن تكون كاتباً ؟

أجاب الجراح :

قراءة في رواية متتالية حياة للروائي المصري أحمد طايل - العربي الحميدي

التراث الثقافي والمعتقد الديني

تسلط هذه الرواية الضوء على واقع الحياة داخل الواقع العربي عقائديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا مع التركيز على تطور الأنا الشرقية العربية على مدار عقود خلت، وعلى المجتمع الحديث الذي يتركب من فسيفساء تتألف من فئات متعدد ومجموعات إثنية وعرقية مختلفة.

ان الحديث عن الرواية يفرض تعريفها تعريفا يميزها عن القصة والقصة القصيرة او القصة القصيرة جدا.

ان كان ميخائل باختين يرى أن تعريف الرواية لم يجد جوابا بعد بسبب تطورها الدائم. فبعض الدارسين في هذا الشأن لهم راي اجر وهذه بعض التعاريف المتداولة.

-1- إن رواية كلية وشاملة وموضوعية أو ذاتية، تستعير معمارها من بنية المجتمع وتفسح مكان التعايش فيه لأنواع الأساليب، كما يتضمن المجتمع الجماعات والطبقات المتعارضة جدا في مجتمع يتوافق ويتنافى فيه المعتقد مع التقاليد

جابر عصفور ومشروع البناء الثقافي - إعداد: مختبر السرديات – الدار البيضاء

تحية إلى د/ جابر، كاتبا وملهما ومؤسسا

تشكل تجربة جابر عصفور نموذجا فريدا في الحديث عن المشروع الثقافي الذي نهض به على مستويات متعددة، سواء أستاذا جامعيا وباحثا مرموقا أو مسؤولا عن مجلة فصول وغيرها أو مسؤولا في المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة أو في وزارة الثقافة، وفي كل هذه المواقع وغيرها كان فاعلا حقيقيا في إنتاج حركة ثقافية عربية تنتصر للحداثة والتنوير والتجديد.

وقد أسهم جابر عصفور وعلى مدى ستة عقود في إغناء المكتبة العربية بتأليفات رئيسية وترجمات وتحرير وكلها تصب في النقد والتحليل والتنوير والدفاع عن القضايا الاستراتيجية للفكر، وجميعها تنطلق من رؤية منهجية وبُعد ثقافي واعي، نال عنها جوائز عربية كثيرة.

وتعتبر مؤلفاته، على حد تعبير أحد النقاد (منظومة واحدة تتخذ من الفكر والأدب وجهيها البارزين ولا تكتمل إلا بالعودة إلى التراث البلاغي والنقدي الذي بدأ به عصفور رحلته الأكاديمية ...وكان دافعاً لانفتاحه على مفاهيم العقل الحديث من خلال ترجماته من قبيل "عصر البنيوية"، و"الماركسية والنقد الأدبي"، و"اتجاهات النقد المعاصر"، وكتابه المهم "قاطرة التقدم: الترجمة ومجتمع المعرفة"، ثم إنجازه الكبير في إنشاء المركز القومي للترجمة. بهذه الاعتبارات يمكن وصف جابر عصفور بالمثقف العضوي ، فهو لم يكتفِ بدوره ناقداً أدبياً كبيراً، بل اشتبك مع قضايا عصره مواجهاً ما يعترض مسيرة تقدمه من "ثقافة التخلف"، و"التعصب"، و"الإرهاب"، ورافعاً راية الحداثة التي تؤمن بالتعدد والتنوع وحق الاختلاف وحرية الاعتقاد والتعبير).