عن منشورات المتوسط بميلانو صدر في عام 2020 كتاب عبد الفتاح كيليطو الموسوم "في جو من الندم الفكري في 78 صفحة لا أكثر.

سيرة لرحلة الكتابة ومتاهاتها عند هذا الناقد والمبدع الذي لم يشأ التطويل والإفاضة إلى حد الملل والإملال على عادة بعض الكتاب في تفخيم الأنا وتمجيدها إرضاء لنزعة نرجسية لا تمل من الحديث عن بطولاتها الفكرية والولوع بكل التفاصيل التي تهم والتي لاتهم .

بروح موضوعية وتواضع معرفي استهل الناقد أولى مقالاته بهذه المقولة لغاستون باشلار( إذا تحررنا من ماضي الأخطاء فإننا نلفي الحقيقة في جو من الندم الفكري ،والواقع أننا نعرف ضد معرفة سابقة وبالقضاء على معارف سيئة البناء وتخطي ما يعرقل في الفكر ذاته عملية التفكير).

عناوين مثيرة لفصول الكتاب تختفي فيها الأنا في متاهات الكتابة والكتب التي شكلت عقل ووجدان الكاتب في الشرق والغرب وكأن الكتابة هي نسيان ما قرأناه وما تعلمناه لينصهر كل ذلك في الذات فتعيد هي إنتاجه وصياغته . يروى أن الشاعر أبا نواس جاء إلى خلف الأحمر يريد أن يقرأ عليه قصيدة نظمها، لكن خلف الأحمر أشار عليه بحفظ ألف من المقاطيع الشعرية بين أرجوزة ومقطع شعري، فلما حفظ الشاعر ذلك جاءه يعلمه أنه حفظ ما طلبه منه فأشار عليه مرة أخرى بنسيانها فلما تم له ما أراد، أذن له في نظم الشعر.وقبل ذلك أشار أحد رواة الشعر على الفرزدق الصبي أنه لن يستقيم له نظم الشعر ما لم يحفظ القرآن، فربط نفسه إلى سارية حتى حفظه وهكذا ذاب القرآن بلفظه ومقاصده ومعانيه في وجدان وعقل الشاعر وتحول إلى عملية إبداعية خالصة عند الفرزدق وقريب من ذلك ما روي عن جرير أنه قال لما سمع قصيدة عمر بن أبي ربيعة( أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) مازال هذا القرشي يهذي حتى قال الشعر ! أي إنه كان في مرحلة تكوين لم تستقم له الملكة الشعرية بعد حتى ذاب في عقله ووجدانه كثير جدا من الشعر القديم فشكل نسغ الإبداع عنده أي نسيان ما تعلمه وما حفظه.

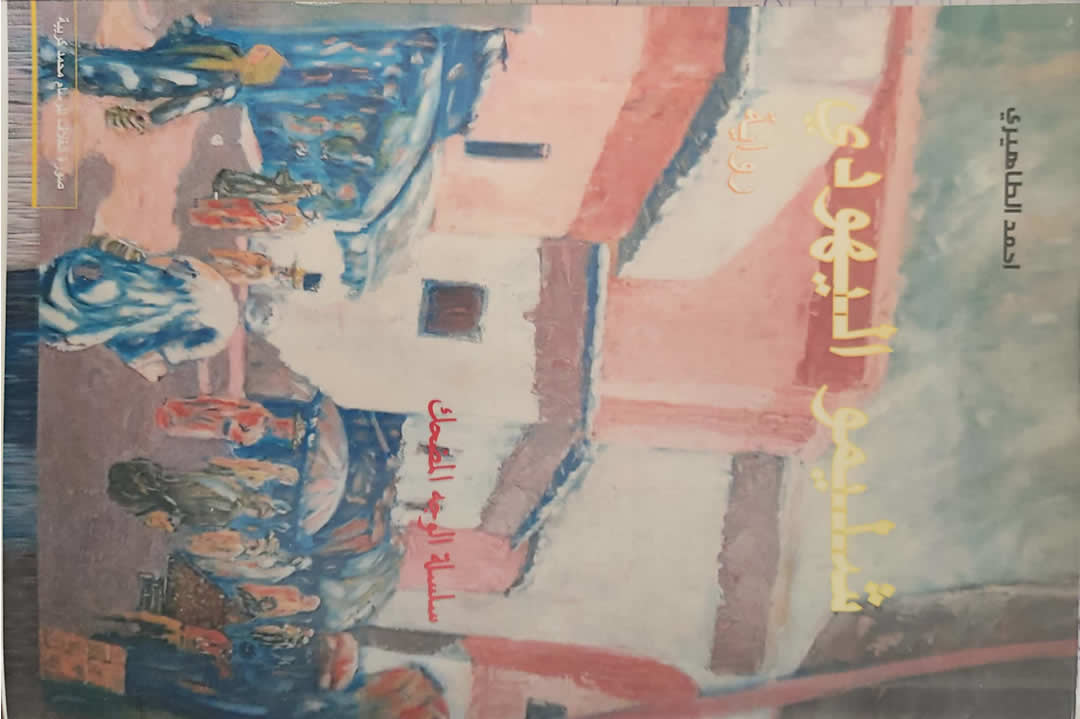

"أقلام " المغربية والقضية الفلسطينية - ذ. رشيد سكري

خمسون سنة مرت على العدد الأول من مجلة " أقلام " المغربية، بما هي عبرت، لعقود، عن طموح وآمال في التغيير نحو الأفضل . الالتزام، و الأخلاق، والدفاع عن المواقف كان هو الخط التحريري الذي التزمت به المجلة تجاه قرائها . فكانت مواجهة الواقع، إحدى الوسائل الكفيلة لإبلاغ الصوت، الذي ظلت تدافع عنه المجلة منذ صدور العدد الأول، قبل توقفها، لتستأنف مسارها من جديد بعد ذلك . والميزة الأساسية، التي انفردت بها المرحلة الثانية من عمر المجلة، أنها وسَّعت من طاقم هيئة التحرير، بل أصبح مستقلا لتضم أسماء لامعة في المشهد الثقافي المغربي، فإلى جانب محمد عابد الجابري الفيلسوف ومحمد زنيبر نجد عالم اللسانيات الدكتور ادريس السغروشني، فضلا عن المؤرخ وعالم الاجتماع محمد القبلي، بالإضافة إلى الدكتور والطبيب عبد الكريم العمري المتخصص في الأمراض المعدية . إنها شلة من المثقفين المغاربة، الذين حملوا لواء التنوير والنقد بهدف البناء، والتخلص من إرث استعماري أثقل كاهلهم، فانفتحت تجاربهم الإبداعية على أسئلة السياسة والوطنية والقومية .

كيف يصنع الاسم واقع الإنسان؟ قراءة في الموروث الثقافي العربي - هايل علي المذابي

أصل الاسم

يرى النحاة أن كلمة "اسم"، ثلاثية الأصل، وأن همزة الوصل فيها بدلاً من لام الكلمة المحذوفة، والأصل (سمو). وهذا رأي البصريين. ويرى الكوفيون أنها بدل من فاء الكلمة المحذوفة، والأصل (وسم). لكن مقارنة اللغات السامية تدل على أن هذه الكلمة مع كلمات أخرى كثيرة، مثل يد، ودم، ذات أصل ثنائي. فكلمة اسم جاءت:

في العبرية: شِمْ shem، وفي الآرامية: شَماَ shma والألف الأخيرة فيها أداة التعريف. وفي الحبشية: سم sem، وفي الأكادية: شمْ shumu؛ وهذه المقارنة تدل على أن ما ذهب إليه النحاة القدامى، لا يمت إلى الصواب، وذلك لجهلهم اللغات السامية.

سلطة الاسم في حكايات ألف ليلة وليلة

تُعتبر الاسماء واختيارها من أصعب ما يواجه الكاتب الروائي والقصصي والمسرحي عموماً، ومثله الناقد الذي قد يضطر أحياناً إلى إغفال مسألة تناول الاسماء أو التعرض لها بالشرح والتحليل والتفسير في النص وعلة اختيارها لعدة أسباب، من ذلك عدم وجود مغزى للكاتب في اختيارها، أي أن هذا الأخير كان عشوائياً، ومنها حقيقة الاسماء وواقعيتها، بيد أن ثمة أعمال أدبية كثيرة كانت صناعة واختيار الاسماء فيها لها حساباتها الخاصة والدقيقة، ولها أهدافها وجذورها التي تضرب في عمق القضايا النفسية والفلسفية للذات الإنسانية، ولعل أكبر تجسيد لهذا ومما نأخذه كنموذج لتوضيح ما نرمي إليه، حكايات "ألف ليلة وليلة " التي رغم كونها مجهولة الهوية بيد أنّ عظمة هويتها تقترن بالدقة في صنع وحبك التفاصيل الجوهرية للعلاقات الإنسانية، والاحتراف والدقة والبراعة في رسم الشخصيات، والمعرفة العميقة بخبايا النفس البشرية وما تحمله من تناقضات، ولعل مما يدهشنا فيها وهو ما نحن بصدده قضية اختيار "الأسماء" والمهارة في صناعتها لتتوائم مع مقتضى الحال، إذ كانت وفق معايير وقواعد نفسية دقيقة، تُجسّد السلطة التي يمتلكها الاسم وتتحكم في حياة الإنسان وطبيعتها، أيضاً تصف كيف يشارك الاسم في رسم ملامح الشخصية الإنسانية وتشكيل ملامحها في إطار سياق عام ومنظومة تحكي براعة الصانع وخبرة البنّاء في رصف الحجر، وتصف مشاركة الاسم في تشكيل التركيبة السُلطة والفسيولوجية، من ذلك وكمثال شخصية "علي الزئبق"، هذه الشخصية تتصف طيلة الحكايات التي تدور في فلكها وضمنها بصفة الزئبق فيستحيل إمساك علي الزئبق أو القبض عليه، كذلك شخصية " النحّاس " والذي يقترن بالنحس طيلة الحكاية وفي أي عمل كان يقوم به، وبالمثل نجد شخصية "باسم الحداد" والتي تدور حكايتها في فلك "الحِداد" وهو حداد الموت "ثلاثة أيام "، أما الاسم الأول "باسم " فعبر عن القصد من الحداد ويستهل به كقولنا "بسم الله" ولكن بدون التضييق على ألف الوصل، وهذا المعنى للاسم يُجسد المعنى الإجمالي من الحكاية وفلك موضوعها، فباسم الذي كان عاملاً على باب الله، ليس له أُسرة يُعيلها، كان يخرج من مسكنه صباحاً لكسب ما يحتاجه في سبيل إحياء ليلته، إلى أن يزوره أمير البلاد ووزيره متنكرين بعد أن يُغريهما مشهد مسكنه إذ كان مبعث خروجهما بهذه الأزياء وهذا التنكر البحث عن المتعة واللهو والأنس والمؤانسة، فيأتي مشهد مسكنه بنوافذه المشرعة التي ينبعث منها الضوء، وصوته الذي يُدندن بهِ، فيُشاركاه أمسيته، ويأخذ هو في وصف طريقة عيشته لهما، والتي يستسيغها الأمير ويروقه الالتفات إليها، لغرابتها وسذاجتها والطرفة التي تضج بها، يتبسم الأمير من ثمّ وقد راقه الأمر وانتابته رغبة عارمة في كسب شيءٍ من المتعة مع باسم المسكين الذي لم يعلم ما دار بخلد الأمير وما خبئه له القدر..!

الواقعي والتخييلي في رواية شليمو اليهودي للكاتب أحمد الطاهيري – د. هشام رحمي

قرأت كتاب شليمو اليهودي الصادر عن دار سجلماسة، لصاحبه الكاتب أحمد الطاهيري. بكثير من الشغف الممزوج بالرغبة في فك شيفرة تشكلات الحكاية، وحل عقدة تجنيس هذا العمل الابداعي. فالعمل من عنوانه بداية، يمارس ضغطا هائلا على القارئ، ويستفزه بما يكتنفه هذا العنوان من حمولات دلالية وفكرية وايديولوجية، تمتح معانيها من السياقات الاجتماعية والدينية والثقافية التي بني عليها النسيج الاجتماعي والديموغرافي المغربي في فترة من فترات تاريخ المملكة الذي يمتد بكل فخر إلى أربعة عشر قرنا. ونحن نقصد هنا المستوى الرفيع والمدهش والمحير، من التعايش الاجتماعي الفريد والمدهش بين المكون الثقافي المغربي العربي، الامازيغي، الاسلامي، والمكون الثقافي اليهودي العبري. أي بين المغاربة باختلاف مشاربهم، المغاربة العرب، المغاربة الامازيغ، المغاربة اليهود.

كتاب شليمو اليهودي، هو محاولة ابداعية لفك شيفرة هذا التعايش وتسليط الضوء على هذه السياقات الاجتماعية التي تبدو ظاهريا مختلفة ومتناقضة حد الافتراق والتباين، لكنها منسجمة ومتعايشة حد السلام والاطمئنان.

هل نحن في حاجة إلى مسرح؟ أو البعد المفقود في حياتنا - عبد الهادي عبد المطلب

1 – بين يدي السؤال..

هل نحن في حاجة إلى مسرح.؟

بشكل أشمل وأكثر استفزازا وصراحة جارحة، هل نحن في حاجة إلى فن؟ وماذا يضيف المسرح/الفن لحياتنا؟

سؤال مباشر، صريح، استفزازي، سؤال يضم بين طياته أكثر من سؤال، عن الذات، عن التربية، عن القيم، عن المجتمع، عن الذوق، عن الإنسان عموما.

سؤال يدفع ببعضنا إلى الدهشة والاستغراب، وبالبعض الآخر إلى الانخراط في البحث عما وراء السؤال، عن مَكْمَن اللُّغم والاستغراب وأسباب طرحه الآن.

وبما أن السؤال استمرار وبداية دائما، نطرحه الآن في هذا الظرف الذي تتكاثف فيه الرداءة وتتحول إلى قوة، حسب رأي أرسطو.. نطرحه الآن والأجيال تتجدد وتتطور تبعا لهجمة وسائل التواصل والاتصال، نطرحه الآن والوطن العربي يعيش زمن التردي والتراجعات..

وبما أن الجواب نهاية السؤال وموته، فالسؤال هنا، يفرض علينا توقُّفا للتأمل والتمحيص والبحث، وتحليل الواقع العربي والنظر في أسباب التخلف والتراجع والخيبات وتردّي الذائقة العربية.

الطفل في الأمثال المغربية - حميد بن خيبش

لا يقل حضور الطفولة في الثقافة الشعبية عن مثيله في حقل الدراسات النفسية والتربوية المعاصرة، سواء محليا أو عالميا. تشهد بذلك الأمثال والألعاب والأهازيج، وآلاف الخرافات وحكايات الجدات التي تعد مدرسة في الإبداع، والجنوح بالخيال إلى أقصى مداه. فالثقافة الشعبية كانت، ولاتزال بدرجة ما، هي الحاضنة الأساسية للطفل، يتشرب منها القيم والعادات، ويكتسب منها معايير السلوك الاجتماعي، وقواعد العيش داخل فضاء الأسرة والقبيلة.

إن عملية تنشئة الطفل شكلت تحديا لدى كل أمة للوصول به إلى أفضل مستويات النمو والتعلم، من خلال تزويده بالتجارب والخبرات، والممارسات العملية التي يتوجب تمريرها من جيل إلى جيل. هكذا تصبح شخصية الطفل حصيلة معتقدات الراشدين، التي تعبر بدورها عن مخطط ثقافي، هاجسه الأساسي هو ضمان الاستمرارية والخصوصية، ومكافحة كل أشكال التغريب والاقتلاع.

الواقعية والاغتراب في الرواية الفلسطينية - الكبير الداديسي

لا يمكن الغوص في مقاربة الواقعية والاغتراب في الرواية الفلسطينية دون الوقوف عند مفاهيم تعد مدخلا أساسيا للموضوع. فما المقصود بالواقعية؟ وما المراد بالاغتراب؟ وماذا نقصد بالرواية الفلسطينية؟ أهي ما كتبه الفلسطينيون حتى وإن كان موضوعها بعيدا عن القضية أم هي كل رواية موضوعها القضية وإن كتبها غير الفلسطينيين؟ وَسْمُ الرواية بالفلسطينية أهو بحسب هوية الكاتب أم بحسب هوية المكتوب؟

1 - الواقعية كحركة فكرية واعية قامت على أنقاض الرومانسية كدعوة إلى فتح العيون على الواقع والتركيز على ما يجري هنا والآن عكس الرومانسية القائمة على الهروب من الواقع والحلم بقيم ومثل مطلقة يعسر تطبيقها على أرض الواقع، مع ذلك لم يحتدم الصراع بين الرومانسية والواقعية مثلما احتدم بين الرومانسية والكلاسيكية....

مع الواقعية بدأت تميل كفة السرد (قصة ورواية) على حساب كفة الشعر... كانت البداية في فرنسا مع فلوبير وبلزاك الذي جمع 150 قصة في الكوميديا البشرية.. وستتطور الواقعية بعد نجاح الثورة البلشفية كما تجلى في أعمال مكسيم غوركي وتولستوي ودوستويفسكي ...

قراءة في قصة "الحاجز" لنبيل عودة - محمد توفيق الصواف

يقود تحليل مضامين بعض القصص التي ألفت، داخل الوطن المحتل، عن الانتفاضة (القصد انتفاضة الحجارة) ، إلى امكانية الزعم بأن مؤلفيها، قد أدركوا عمق الصلة بين ممارسات السياسة الاضطهادية التي نهجها الاحتلال الاسرائيلي/ وما يزال، ضد العرب في الوطن المحتل، وبين حتمية انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية، وتحولها إلى ثورة شعبية شاملة، ضد نتائج تلك السياسة العدوانية، وضد الأساليب العنصرية الوحشية التي تنفذ بها... لقد أدركوا أن تلك الثورة العارمة كانت، بالدرجة الأولى، وليدة تراكم سلبيات تلك النتائج والأساليب، على مختلف صعد الحياة التي أكره الإنسان الفلسطيني على أن يحياها في ظل هيمنة استعمار استيطاني لا يرحم... "فالتراكم يولد الانفجار"، كما يقول القاص نبيل عودة، في قصته "الحاجز"

ففي هذه القصة القصيرة الرائعة التي تعدّ من بواكير النتاج الأدبي الذي استلهم أحداث الانتفاضة، حسبما يستدل من تاريخي كتابتها ونشرها(1) ، وأثناء جولان مؤلفها في العقل الباطن لبطلها -الطبيب الشاب أحمد، نلاحظ شروع الأديب الفلسطيني في تلك المحاولة التساؤلية الشاقة والمعقدة.. شروعه في رحلة البحث عن أسباب الثورة العارمة التي انتظر وشعبه ميلادها، منذ عشرين سنة.