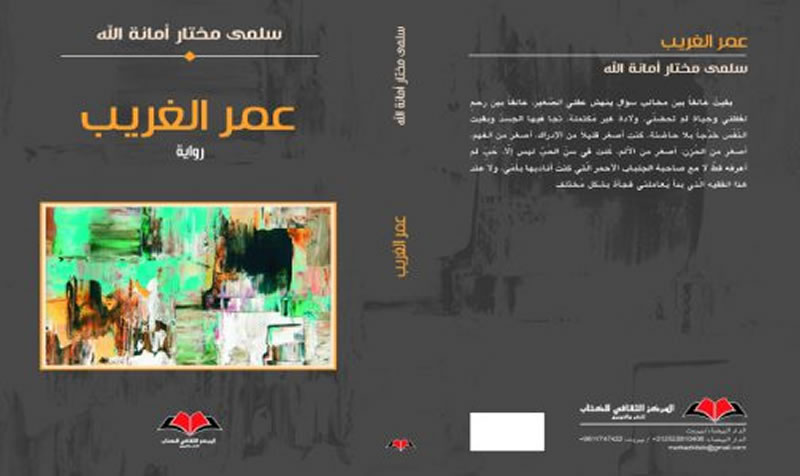

بعد روايتها الأولى "ولي النعمة" الصادرة سنة 2018 أطلت الروائية سلمى مختار أمانة الله على عشاق الرواية العربية بعمل جديد اختارت له عنوان " عمر الغريب" وهي رواية صادرة عن المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 2022 في 273 صفحة. قبل أن نقف على بعض تجليات الغربة والاغتراب في الرواية، سنحاول أن نختزل أهم أحداث المتن الحكائي حتى يستطيع القارئ الإحاطة بما سنناقشه:

تفتتح الرواية والبطل عمر يرى نفسه ميتا (جسدا غارقا في بركة دم خاتر ...)[1] وروحه تتنصل من الجسد لتتحرر تلك الروح من كل القيود التي كانت تكبلها وينطلق لسانها من عقالها في تدفق سردي يحكي تفاصيل شخصية عاشت حياة معذبة بلغة شعرية: وجد عمر نفسه في وسط اجتماعي فقير معدم تنعدم فيه أبسط ظروف العيش الكريم، لا يعرف له أبا يعيش مع أمّ جردتها قسوة الحياة من كل مشاعر الأمومة، ودفعتها إلى التخلي عن فلذة كبدها بعد أن أجلسته بباب مسجد وأمرته أن (لا تتحرك من هنا. أمرتني ومضت دون أن تكلف نفسها عناء الالتفات خلفها...)[2]. ظل مجمدا في مكانه ينهشه الجوع والهلع، حتى إذا كادت أن تنقطع الحركة في الشارع العام بعد صلاة العشاء وجد نفسه محاطا ببعض مُصلين لفظهم المسجد، يفتشونه ليجدوا بحوزته رسالة كتب فيها (هذا الولد بصحة جيدة وبلا أهل خذوه لن يسأل عنه أحد)[3] .