".... كان نابغة وفكها، كونيا وريفيا...

".... كان نابغة وفكها، كونيا وريفيا...

كان خلاصة أعمار إسبانيا وعهودها،

صفوة الازدهار الشعبي: نتاجا عربيا

أندلسيا، ينير ويفوح من أيكة ياسمين على

مسرح إسبانيا: كان كل هذا... يا ويلتي

لقد اختفى ذلك المسرح فأواه، وآه.."

" بابلو نيرودا "

تــــوطئـــة:

من المسلم به الآن في العديد من الدراسات النقدية اعتبار الأدب (العمل الأدبي) نتاج مجتمع وبيئة وظروف اجتماعية معينة أو نتاج فرد يغير بدوره في الأخير فردا من المجتمع ونسيجه الثقافي والفكري… وما يعتمل فيه من إرهاصات وتطلعات وأحلام ، وأن دور الأدب هو رصد وتصوير هذه التطلعات داخل مجتمع الكاتب.

وبوجه أو آخر لا يمكننا فصل الأدب عن واقعة الاجتماعي وعن كاتبه وظروفه من هنا سنسم أنفسنا استعاريا بالجنود وسنمارس نوعا من التعذيب والاعتقال للنص الأدبي وللمحيط الذي نشأ فيه وظروف إنتاجه وسنستنطقه. ونكرهه إكراها جميلا للكشف عن التجليات الاجتماعية فيه.

وإذا كان أبو تمام عند البعض جلادا يعذب اللغة (وربما هذا ينطبق على كل الأدباء الحقيقيين)، فإنني هنا سأمارس نوعا من العنف الجميل على نص لوركا "مرثية إغناسيو سانشيز ميخياس" من موقعى كقارئ – وربما هذا سيطال أيضا شخصية وظروف حياة لوركا بقدر ما تضيء لي غوامض القصيدة وربطها بالواقع الاجتماعي - إنه بتعبير آخر عنف مبرر ومشروع أقل شيء باعتبار القصد من الدراسة. وهو الوقوف على التجربة الواقعية الاجتماعية التي يعالجها لوركا في هذه القصيدة واستكشاف دلالات وأبعاد النضال فيها.

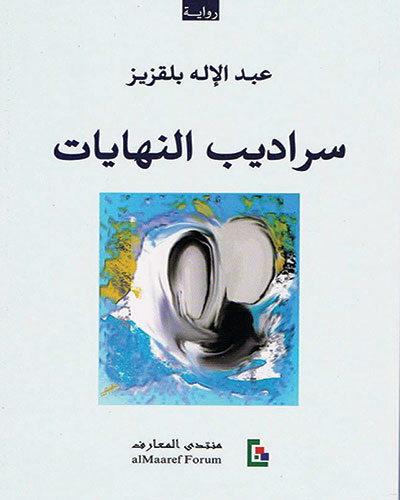

القصر المشيد والبئر المعطلة في سراديب النهايات ـ محمد رزيق

" أنت عبد الرحيم؟

" أنت عبد الرحيم؟

نعم

تفضل معنا ".(ص351)

تلصّصتُ على الرَّهط، بعدما استرقت السمع منهم ودلفت خلفهم وتحت إبطي سراديب النهايات ـ الرواية ـ أُفتّْش في خباياها، فما كان من أمري إلاّ أن استوقفني ابن خلدون يحذرني من الخوض في صناعة لا أُتْقِنها، زادني تحذيره إصراراً يشبه إصرار عبد الرحمن ـ الخيط الناظم للرواية ـ في تمسكه بالأرض، بالأمانة، سامِتاً متفانياً لم يتزعزع قيد أُنمُلَة عن الخط الذي رسمه له كاتب الرواية.

رواية »سراديب النهايات « للروائي المغربي عبد الإله بلقزيز، صدرت من دار "منتدى المعارف" في طبعتها الأولى لعام 2014، جاءت في 351 صفحة من الحجم المتوسط لتنضاف إلى أخَوَتَيْها: صيف جليدي 2012|384 ص، والحركة 2012|216ص.

نستطيع أن نصنف "سراديب النهايات" ضمن الرواية الواقعية الاجتماعية، وإن كان الجانب الرمزي فيها حاضرا بقوة من خلال أسامي الشخصيات، أو الأمكنة، أو بعض الإشارات الواردة هنا وهناك، نتطرق لبعضها في حينه. نحن أمام جنس أدبي مفتوح يمزج في بنيته الداخلية بين السرد والرحلة والمذكرات؛ كما يمزج في لغته بين الفصحى التي هي قوام النص وبين العامية المنثورة في بعض فقرات الرواية، لغة راقية رصينة قريبة من الإفهام وإن كانت تدعوك أحيانا إلى مراجعة المعاجم وكتب اللغة، وتتخللها مفردات وعبارات من العامية الدارجة التي تجد لها ما يعضُدها في المعيش اليومي المغربي.

الاقتراب من الجسد ابتعاد من الجنة : قراءة في قصة :" المؤخرة " لغادة الصنهاجي ـ د. المصطفى سلام

شكلت القصة القصيرة جدا في الآونة الأخيرة زخما إبداعيا مهما ، مغريا بالكتابة من جهة و بالقراءة من جهة ثانية ، لكن ليست كل النصوص تغري بالقراءة أو بالإبداع ؛ و هذا ديدن الأنواع الفنية مثل الشعر و الرواية و المسرح ، إذ هناك نصوص شعرية و روائية تقتل القارئ مللا و سأما ...لكن، هناك نصوص تشدك إليها شدا و تغريك إغراء، فتقرأ و تعاود القراءة. و هذا لم يكن من نصيب جميع كتاب القصة القصيرة جدا و لا من نصيب جميع النصوص القصصية، و من بين تلك التي شكلت متنا لمقاربة نقدية ستنشر لاحقا، نص: "المؤخرة "، فماذا يحمل من معاني و دلالات ؟

شكلت القصة القصيرة جدا في الآونة الأخيرة زخما إبداعيا مهما ، مغريا بالكتابة من جهة و بالقراءة من جهة ثانية ، لكن ليست كل النصوص تغري بالقراءة أو بالإبداع ؛ و هذا ديدن الأنواع الفنية مثل الشعر و الرواية و المسرح ، إذ هناك نصوص شعرية و روائية تقتل القارئ مللا و سأما ...لكن، هناك نصوص تشدك إليها شدا و تغريك إغراء، فتقرأ و تعاود القراءة. و هذا لم يكن من نصيب جميع كتاب القصة القصيرة جدا و لا من نصيب جميع النصوص القصصية، و من بين تلك التي شكلت متنا لمقاربة نقدية ستنشر لاحقا، نص: "المؤخرة "، فماذا يحمل من معاني و دلالات ؟

في المتن :

" تبعها الجميع بمن فيهم ذاك الذي يدعي الورع ، ركزوا جيدا حتى لا تزيغ أعينهم عن تفاصيل الرقصة ، انتهى عرضها و ضاع عرضهم . "

من العنوان إلى النص :

يشكل العنوان عتبة من عتبات الولوج إلى عوالم النص الدلالية . إنه يشبه الثريا التي تضيء عتمات النص و تنير دهاليزه ، كما أنه يمثل الطعم الذي يغري القارئ بركوب مغامرة القراءة ، و قد جاء عنوان النص اسما معرفا يحمل دلالات :

الحساسية الشعرية الجديدة في المغرب: عبد العالي دمياني أنموذجا ـ عزالدين بوركة

يجــيء من خاطر الكون وسوسـة

يجــيء من خاطر الكون وسوسـة

من جبّ حديقة الله يجــيء

خاتم برق أو نفثة شعاع

يلقي على قفطان الأرض ظلـه

يدلق في أجران الطين سره

لا يقيــم*

عرفت القصيدة المغربية، منذ فترة الثمانينيات، قفزة نوعية في بنيتها، ، ويعود الفضل في هذا لشعراء كرسوا منجزهم الثقافي خدمة للقصيدة، وهذا أدى إلى بروز تجارب شعرية جديدة ومغايرة. فالقصيدة هي استمرارية في الزمكان الشعري، ونحن غير قادرين عن الحديث عن القطيعة في الشعر بشكل كامل مضمُونا على الأقل، فالحداثة في بعدها الإنساني والقيّمي لا تعني القطيعة مع الماضي بمقدار ما تعني التحاور معه بأدوات خلاقة وقادرة على القفز بنتائج أفضل دائما مرورا إلى إعادة بنائه من جديد، والانطلاق بالتالي نحو آفاق أرحب وأخصب.. ظهر واضحا في ساحة الشعر المغربي ثلة من الشعراء والشعراء/النقاد الذين كان لهم دور أساس في إرساء المعالم المعرفية لقصيدة النثر تنظيرا وممارسة بما لهم من احتكاك بتجارب مشرقية كان لها دور السبق والريادة، وأعامل أوروبية الفرنسية منها بالخصوص. هذه الفترة ستعرف لعب دور مهم للملاحق الثقافية بالجرائد المغربية التي كان تعتبر الساحة الفكرة والسجالية حول القصيدة ومستقبلها، والتعريف بالشعراء الجدد الذين سيحملون المشعل فيما بعد. مع دور واضح للجامعة المغربية في التنظير الأكاديمي: حيت أنجبت نقادا كبار كمحمد بنيس ومحمد مفتاح وآخرين. رغم كل هذا ظلت هناك مجموعة لا بأس بها من المحافظين، الذي لم يعلنوا اطمئنانهم للقصيدة المغربية الجديدة، التي اتخذت لنفسها مسارا مستقيما ومتطورا. هذا المسار الذي اتخذ قوة متجددة مع أجيال متعاقبة وصولا لما يعرف اليوم بالمغرب "شعراء الحساسية الجديدة".

هسيس الرحيل في ليلة لم يدنُ منها القمر: قراءة في ديوان "إرحل" للشاعرة خديجة الطنطاوي ـ مالكة عسال

مقدمة

مقدمة

أغنت الشاعرة خديجة الطنطاوي المكتبة المغربية بديوان رائع من الحجم الصغير تحت عنوان"- إرحل " في طبعته الأولى ، يتضمن 12 قصيدة موزعة على 87 صفحة ..

فقبل الغور في مراسيم النصوص ،وكشف الغطاء عن مستورها ،والحفر في تضاريسها ، استفزتني اللوحة التي تتشكل من لافتة بيضاء وسط حشد من الجمهور تتوسطها لفظة واحدة "إرحل "كفعل أمر..

استقراء اللوحة

ترفل اللوحة في مجموعة من الألوان :الأحمر والأصفر والأبيض والأسود ، احتضنها اللون البرتقالي الباهت الذي يغطي سائر الغلاف ، والألوان اتخذت أمكنتها حسب وظيفتها الطبيعية بحكم الصورة الفوتوغرافية المأخوذة من الواقع ..حيث اتخذا كل لون خطابه الرمزي الذي يميزه عن الآخر :

ــ فالبرتقالي الباهت يعني لون الشمس كرمز للحرية والانعتاق من كابوس الجبروت..

ــ والأبيض يرمز إلى أيام السعد والهناء والسلم الاجتماعي ،الخالية من الكدر ،لون حمام السلام / لون الورد الأبيض الرامز إلى الأمل والتفاؤل والأحلام الجميلة ..

ــ اللون الأحمر ويرمز إلى الدم المهدور للتضحية والاستشهاد ضد الظلم والهيمنة والاستعباد ..

ــ اللون الأسود المائل أحيانا إلى البني ، ويرمز إلى اللحظات المشؤومة المشوبة بالحلكة والأحزان والأيام المغبونة المفعمة بالمآسي ..

روح النص لدى سكينة حبيب الله ـ عبد الواحد مفتاح

من نافل القول أن سكينة حبيب الله شاعرة متميزة، شواهد غفيرة دلت على ذلك، لكن ما يثير الشعر في الحديث عن هذه الجميلة، هو ذلك الإصرار وثيق الصلة بينابيع الطفولة، على ارتكاب المشي الحفيف فوق المسالك الوعرة لهندسة الكتابة، وخطاطاتها الخطيرة، المسنودة بتلك الحالة البعيدة والمضيئة للضعف الإنساني، الذي هو سند القصيدة عندها، وهي قصيدة خلعت منذ وقت مبكر رهان البلاغة عن أنوثتها،

من نافل القول أن سكينة حبيب الله شاعرة متميزة، شواهد غفيرة دلت على ذلك، لكن ما يثير الشعر في الحديث عن هذه الجميلة، هو ذلك الإصرار وثيق الصلة بينابيع الطفولة، على ارتكاب المشي الحفيف فوق المسالك الوعرة لهندسة الكتابة، وخطاطاتها الخطيرة، المسنودة بتلك الحالة البعيدة والمضيئة للضعف الإنساني، الذي هو سند القصيدة عندها، وهي قصيدة خلعت منذ وقت مبكر رهان البلاغة عن أنوثتها،

فالدالة الشعرية في قصيدة هذه الشاعرة لا تكترث لماضي اللغة الحاملة لها، وهي لغة مسكينة بهذا المعطى، لا كبيرَ دورٍ لمادتها في تكثيف هذه الدلالة وانتشارها الاستهلاكي، فهي دلالة منحوتة عن فيض ذات الشاعرة نفسها، لتصير بذلك الكتابة هنا نفيا لكل سلطة وهو ما يجعلني أنظر إلى هذه القصيدة وهي تسوق دلالها تماما كما يسوق الراعي قطيعه.

تطبيق المنهج السيميائي على ﺇحدى ليالي ألف ليلة و ليلة: حكاية ﺇبراهيم بن الخصيب مع جميلة بنت أبي الليث عامل البصرة -مراد ليمام

إن البناء الفني لحكايتنا " إبراهيم بن الخصيب مع جميلة بنت أبي الليث" يقوم بالأساس على خط البحث عن محبوبة مجهولة تدعى ( جميلة) من قبل ابن الحاكم (إبراهيم). الذي صادف صورتها صدفة عند كتبي، فعلقت بذهنه سالبة عقله وعواطفه.

إن البناء الفني لحكايتنا " إبراهيم بن الخصيب مع جميلة بنت أبي الليث" يقوم بالأساس على خط البحث عن محبوبة مجهولة تدعى ( جميلة) من قبل ابن الحاكم (إبراهيم). الذي صادف صورتها صدفة عند كتبي، فعلقت بذهنه سالبة عقله وعواطفه.

وهذا الخط يلعب دور العمود الفقري في ترابط مختلف مكونات الحكاية من الوضعية البدئية إلى الوضعية النهائية. حيث خضعت لعملية تحول ملحوظة طبعت بميسمها علاقة القوى الفاعلة بعضها ببعض. ويكشف مسار الحكاية عن عنصر حاسم في تحولها، ويتمثل هذا العنصر في تحول عميق على مستوى المسار الذي عرفته حياته يستنبط من منطق التحول النصي، الذي أفرز أنماطا من العلاقات بين القوى الفاعلة في المقصوص.

وتقف العلاقات التفاعلية على أساس الوحدة المضمونية التي يقوم عليها الفضاء القصصي في تمظهراته الحكائية السردية. والذي سنسعى إلى بنائه بصرف النظر عن الاعتبارات الخارجية عن النص أو الخاصة بالتعبير.

بلاغة التركيب في أعمال الفنان عبد السلام أزدم ـ عبد الواحد مفتاح

تتميز تجربة الفنان التشكيلي والنحات المغربي عبد السلام أزدم بتعدديةٍ هي فيض بليغ عن ينابيع التجريب، الذي اتخذه أسلوبا ونهجا معرفيا. فهذا الفنان الذي يحاكي المادة، ويثير تساؤلاتها البصرية فوق المربع الأيقوني للوحته، في تدفق للمفردات الصباغية التي يستعملها، والتي إن قمنا بتتبع لقانونها الداخلي لن نجده غير الحرية، التي يتخذها الفنان كموقف انساني وممارسة فعلية –لا تقنية فنية تشاكس ادراكنا البصري وهذا كل شيء.

تتميز تجربة الفنان التشكيلي والنحات المغربي عبد السلام أزدم بتعدديةٍ هي فيض بليغ عن ينابيع التجريب، الذي اتخذه أسلوبا ونهجا معرفيا. فهذا الفنان الذي يحاكي المادة، ويثير تساؤلاتها البصرية فوق المربع الأيقوني للوحته، في تدفق للمفردات الصباغية التي يستعملها، والتي إن قمنا بتتبع لقانونها الداخلي لن نجده غير الحرية، التي يتخذها الفنان كموقف انساني وممارسة فعلية –لا تقنية فنية تشاكس ادراكنا البصري وهذا كل شيء.

لوحة عبد السلام أزدم الآتية من جُهد إبداعي، أحافير الاشتغال عليه واضحة، ليست غير تَماثًلات للغةٍ مفتوحة على الخلخلة والانكشاف، الذي يَتملك كامل فضائها برهافة عالية، وصمت ذو بلاغة ساردة. فهذه اللوحة التي يمتطيها الفنان سندا للحوار مع الأخر. هي هنا استثمار في العابر والهش والبسيط في تجديل بين اللون والفضاء والمنسي من سيرتنا...