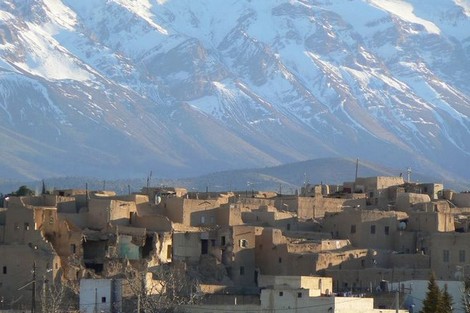

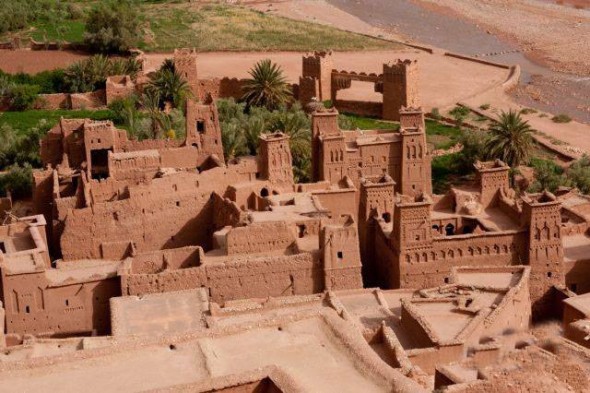

ميدلت مدينة القصور بامتياز، بمجرد التوغل بين دروب القصبات وأزقتها شيء غريب يشدك إليها، وتحار في أمره، هل هو بساطة ساكنيها أم جمالية المشهد؟ كلما سافرنا في الماضي نقتفي التحولات التي شهدتها المنطقة على مدى متطاولٍ من الزّمن، ونتتبع الحضارات التي كانت ومازالت أثارها ازدادت الحيرة وكثرت الأسئلة. في رحلتنا هذه سنحط الرّحال في قصر من قصور المدينة، لنستفسر مساكنه، فهي تروي الكثير من الحكايات عن الإنسان وقدرته العجيبة على استخدام مواد بسيطة للتكيف بشكل مثالي مع الطبيعة؛ إنه إغرم ن "بُوزْمَلاَّ".

يتميز هذا القصر المحصّن بشكله المستطيل بأبراج في الزوايا وباب مفتوح جهة الشرق، شكله وحجمه يقارب حجم "إخرمجيون" القديم، وهي من القصور الحديثة كونها حافظت على شكلها الهندسي مقارنة مع قصور أكبر حجما وبأشكال غير متناسقة، فقدت هندستها نتيجة التطور العمراني والنمو الديموغرافي أو نتيجة هدمها. القصر فقد الكثير من معالمه نتيجة الزحف العمراني، حاليا يعرف عملية ترميم قد تعيد له بعضا من تاريخه. موقعه على الضفة اليسرى نزولا لواد أوطاط، يجعله مركزا استراتيجيا بالنظر للمسافة التي تفصله عن باقي التجمعات السكنية المنتشرة على طول الوادي، فاستقرار السلطان الحسن الأول في محيطه خلال حركته سنة 1893م خير دليل، وكذا مكوث المولى إسماعيل بالمنطقة حسب روايات لم يتسن لنا التحقق منها.

تاقت نفسي إلى خلاصك : من مزامير داود - عزالدين عناية

تُطرح في أوساط المهتمّين بالقضايا الدينية تساؤلات بشأن الدور الوظيفي للمخزون الروحي للأديان في بثّ السكينة في مجتمعات تعاني من حالات الثوران، وذلك في ظرف مشوب بالارتباك والاضطراب. فهل بوسع نهج التصوف وسائر التجارب الروحية، الإسهام في تخفيض منسوب القلق والخوف والعنف الذي يجتاح عالمنا؟ صحيح أن التجارب الدينية متنوعة، ولكن يبقى التطلّع الجوهري لمختلف أصنافها متلخّصا في السعي لدحض القلق العميق الذي يكتنف عالم الإنسان، أو بحسب تعبيرة هايدغر لتخفيف وطأة الوجود الذي قُذف فيه وأُسلم للموت.

صدمة الاغتراب الثقافي في العالم العربي – د. علي أسعد وطفة

"عالم قديم يموت وعالم جديد لا يستطيع أن يولد " - غرامشي - دفاتر السجن

يعيش الإنسان المعاصر صدمة اغترابية مدويّة تحت تأثير الطفرات الهائلة للتغير والتحول في مختلف جوانب الحياة ومكونات الوجود الاجتماعي والثقافي؛ وقد وصفت هذه التحولات الهائلة في المجتمع الإنساني المعاصر تحت عناوين مثيرة مثل " مابعد العولمة، ومابعد الحداثة، وما بعد المعرفة، وهي عناوين النهايات التي ترمي في جوهرها إلى وصف التقدم الإنساني الهائل في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

ومما لا شك فيه أن الاختراعات التي أبدعها الإنسان في العقود الأخيرة من الزمن تفوق اليوم حدود التصور والتخيل، فنحن نعيش عصر الثورات العلمية الهائلة في كل المجالات: ثورة الميديا، وثورة الاتصال، وثورة الجينات، والثورة الرقمية،وثورة المعرفة، وغير ذلك كثير وهذه التسميات أيضا هي تعبير عن حالة الذهول البشري إزاء ما يتحقق من تقدم علمي أقل ما يوصف بأنه هائل وكبير ومخيف أيضا. وفي مواجهة هذا المدّ الهائل من التطورات العلمية التكنولوجية لم تعد الثقافة التقليدية " قادرة على الصمود أمام عقلانية غربية تكتسح وتبتلع كل ما حولها من دون أن تميتها، أي عقلانية تقتحم الحدود دون تصريح وتحدث خللا في التوازن النفسي والاجتماعي، لقد وقعت جميع الحضارات داخل عنق الزجاجة، فلا هي قادرة على إغلاق نوافذها أو صمّ آذانها على ما يحصل في العالم ، ولا هي قادرة بتكوينها التاريخي ومعادلتها الفكرية أن تستمر وتقاوم وتستمر"([1]).

محنة المثقف العربي - عبد اللطيف أحرشاو

تطرح قضية الثقافة وعلاقتها بالمجتمع غموضا، لا سيما ما يتعلق منها بدور الذات العربية في ظل العلاقة الديناميكية بينهما ومهام الوساطة الملقاة على عاتق الكائن العربي، فسرعان ما تشتعل بين الفينة والأخرى وبإلحاح شديد مسألة المثقف، لنخلص دائما إلى نتيجة مؤداها أن المثقف العربي في أزمة ومحاط بشروط جعلت من أزمته مرتعا للانتعاش.

لا توجد مؤسسة أكثر غموضا للمثقف من التي تدعي تعريفه، قول يشير إلى القلق الناشئ الذي يحيط بالكلمة لإضفاء الطابع الرسمي عليها وبأي طريقة تكون منطقية وغير موضع شك في الوظيفة الملقاة عليه. فالمثقف العربي بالهوية المضطربة سياسيا، يجده ذاته أيضا يصارعها التحدي المعرفي الذي يتمثل في عنف وإدراك رمزي. كيف ذلك؟ يجب أن يكون على الرغم من ذلك هو الممثل الذي يفكر في الشيء، وفي نفس الوقت الذي يعترض فيه الكائن المفكر من هذا الشيء.

تستخدم كلمة مثقف للإشارة إلى مجموعة النخبة الفكرية في المجتمع، فنفر من الكتاب يرون بأن هذا المصطلح استعمل لأول مرة من قبل الروس في عام (1860) أي النخبة التي لها نظرة نقدية للأوضاع القائمة (المادية والمعنوية). بمعنى وجود نخبة تختلف عن طبقة المثقفين بشكل عام، في حين تذهب العديد من الروايات حول الموضوع إلى القول بميلاد لفظ المثقفين في البداية داخل التربة الفرنسية، مع صدور (بيان المثقفين) سنة 1898 وهو البيان الذي وقعه مجموعة من الكتاب والمبدعين والمفكرين الفرنسيين(1) الكبار أمثال إميل زولا ومارسيل بروست ولوسيان هير وآخرون، تضامنا مع ألفريد دريفوس (الضابط الفرنسي ذي الأصول اليهودية) بعد اتهامه من طرف السلطات الفرنسية بالتجسس لصالح ألمانيا، عقب حدث احتلال الألزاس واللورين الفرنسيتين، من طرف ألمانيا بذريعة أغلب سكان تلك المنطقتين يتكلمون باللسان الألماني.

مصادر التاريخ بالمغرب الأقصى: الإشكاليات/ قراءة في كتاب: مولود عشاق - حمزة بوحدايد

قسم الكاتب مؤلفه إلى اثني عشر نقطة، طرح في كل واحدة إشكالا تاريخيا تعانيه المصادر في التاريخ المغربي ضاربا الزمن بحجر، فرصد طريقا زمنيا طويلا في كتاب مختصر، معنونا أول نقطة بمشكل ما تعانيه المصادر التاريخية المغربية وهو موضوع "أسطورة التاريخ البطل"؛ الذي تتمحور عليه مختلف الكتابات التاريخية التي وصلتنا عن تاريخ المغرب: " ...فالتاريخ عبارة عن سجل منقب الخلفاء والوزراء والأعيان، فالخليفة عند المؤرخ السني، فهو ظل الله في الأرض وهو ما يعني أن أحلامه وهلوسته، وأفعاله وتصرفاته تمتح نسغها ومسوغها من العناية والإرادة الإلهية، كما انه الشخص الوحيد القادر على صنع التاريخ"(1)، من جهة أخرى فإن هذا التاريخ الذي يقوم على هذا البطل يستقي مبرراته من قضية جوهرية وهي الإيديولوجية وغالبا ما يكون أيضا هذا الشخص ينتمي إلى السلطة الحاكمة؛ وهنا انتقل الكاتب إلى النقطة الثانية التي عنوانها ب:"غلبة إيديولوجية السلطة الحاكمة"، فنجد في التاريخ المغربي كما في غيره مصنفات ورسائل تعكس بالملموس انجراف المؤرخ وراء إيديولوجية الطبقة الحاكمة التي يعتقد ــ صادقا مع نفسه ــــ أنها تمثل وجهة النظر الحقيقية(2) ويذكر كمثال على هذا مجموعة من المصادر: "كنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان" لابن القطان المراكشي و"المسند الصحيح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن" لابن مرزوق و "مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا" لعبد العزيز الفشتالي و"الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي" لمحمد بن احمد الكنسوسي؛ الذي زامن الدولة العلوية خلال القرن 19.(3)

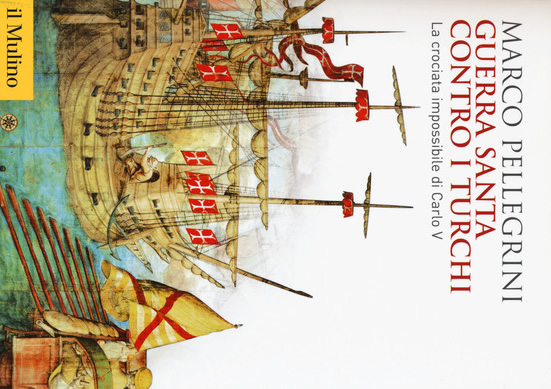

تركيا العثمانية والحروب المقدّسة الأوروبية - عزالدين عناية

تمازجت عوامل مختلفة وراء اندلاع الحروب الصليبية بين العالم الإسلامي والممالك المسيحية في أوروبا. وقد بدا ظاهريا أن الأمر ديني ولكنّ عوامل سياسية واقتصادية فاعلة كانت المحرّك الأساسي لذلك أيضا. تغيرت أثناء تلك الحملات القيادة السياسية بحسب تبدّل القوى الاقتصادية المهيمنة على الساحة في أوروبا. وقد مثّلت الحملة الصليبية المستحيلة، كما سماها المؤرخ الإيطالي ماركو بلليغريني، التي انطلقت مع مطلع القرن السادس عشر، إحدى الحملات الفاشلة التي قادها شارل الخامس، قائد الإمبراطورية الرومانية المقدّسة المنطلق من إسبانيا بعد أن شمل نفوذه أجزاء واسعة من أوروبا وامتدّ إلى العالم الجديد. ترافق ذلك التحفّز حينها بتشكّل قوّة بحرية صاعدة للإمبراطورية العثمانية لا سيما مع سليمان القانوني (1520-1566). جعلت شارل الخامس يصطدم بواقع جديد في خوض حملته الصليبية على نقيض ما كان سائدا في القرون الوسطى.

جواسيس ورحالة.. كيف رأى الأوروبيون القاهرة في عصرها الوسيط؟ - محمد شعبان أيوب

اتخذت القاهرة شهرة عالمية منذ عصر الأيوبيين والمماليك، ذلك العصر الذي كان ذروة الاحتكاك مع العالم الغربي فيما عُرف بفترة الحروب الصليبية، والتي تتابعت من بلدان أوروبا الغربية للانتقام من العرب المسلمين، واستعادة بيت المقدس، والاستيطان المستمر بها، على الجانب الآخر، رأى المسلمون في الشام ومصر -على وجه الخصوص- هذا الخطر الصليبي تهديدا وجوديا، فصرفوا فيه جهدهم وأموالهم وطاقتهم العسكرية على مدار قرنين متتاليين.

غير أن العلاقات بين الجانبين لم تكن طوال الوقت حربا ضروسا، فقد كان التعرف على الآخر وثقافته وحياته اليومية أمرا مهما لا يقل أهمية عن ميدان القتال والحرب، ومنذ القرن الثالث عشر الميلادي تتابع الرحّالة والمستشرقون الأوروبيون صوب العواصم العربية الكبرى وعلى رأسها القاهرة للوقوف على أخبارها ومستجداتها وأطوارها، فهل كان مجيء هذا الكم الكبير من الرحالة والجغرافيين الأوربيين بهدف الاستمتاع بسحر الشرق والوقوف على أطواره الثقافية والاجتماعية الغريبة؟ أم كان له أهداف جاسوسية للوقوف على مواطن الضعف واستكشافها؟ وما الجديد أو الطريف الذي كتبه هؤلاء الرحالة عن مجتمع القاهرة ومصر في ذلك العصر قبل بضعة قرون؟!

الشّهيد بعيون إسرائيلية - مائير هاتينا - عزالدين عناية

يندرج كتاب "الشهيد في الإسلام الحديث" ضمن الأبحاث السوسيولوجية التي تتناول ظاهرة العمليات الاستشهادية في المجتمعات الإسلامية إبان الحقبة المعاصرة. صدر الكتاب بالإيطالية وحظي مؤلّفُه بحضور لافت في وسائل الإعلام لِما يعالجه من قضايا راهنة على صلة بموضوعيْ الأمن والإرهاب في الغرب. المؤلف هو أستاذٌ وباحثٌ في الدراسات الإسلامية وقضايا الشرق الأوسط في الجامعة العبرية في القدس. صدرت له جملة من الأبحاث منها: "الهويات السياسية في الشرق الأوسط: الخطاب الليبرالي والتحدي الإسلامي في مصر" (2007) و"الفكر الليبرالي العربي بعد حرب 67: مآزق الماضي وتطلّعات الراهن" (2015). يستمدّ الكتاب الذي نتولى عرضه أهميته من كونه يعبّر عن وجهة نظر أكاديمية إسرائيلية، تحاول رصد ظاهرة التضحية بالنفس وتفهّمها بعيدا عن الخطاب السياسي الإسرائيلي الرسمي الأهوج في غالب الأحيان.