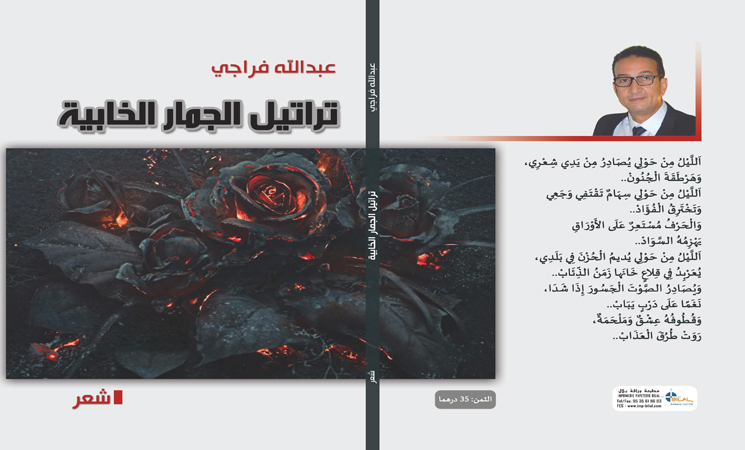

"تراتيل الجمار الخابية" ديوان شعري للشاعر عبد الله فراجي يرسم أفقا شعريا بملامح متنوعة، ومعالم متعددة تؤسس لأواليات نهج إبداعي يمتلك مقومات الخلق والابتكار، وناصية الاستشراف المتفرد بما يخلق من امتدادات ، وما يجترح من فعل استشراف لمسا حات بكر، وأكمات مسكونة بالدهشة والألق عبر اكتشاف مضيء ، واستجلاء مبين. مما يطرح صعوبة الإحاطة بجوانب المجموعة الشعرية، والغوص في ثنايا مكوناتها ، وسبر خبايا بنيتها الإبداعية ، وأبعادها الدلالية والجمالية.

ولعل ما يميز نصوص الديوان هو طابع التنويع والتكثيف على عدة مستويات يمكن مقاربتها، حصريا، في الغنى اللغوي ، وتعدد الموضوعات. فلغته منتقاة، بدقة وعناية ، للتعبير عن رؤية شعرية مسكونة بهاجس تغيير ينشد إرساء لبنات تجربة إبداعية مختلفة الأشكال والمقصديات : "وطفقت تبحر في عوالم من ضباب غامر" 54 . لغة تمتح من معجم تراثي عميق الأبعاد والمرامي باستخدام مفردات من قبيل ( مزن، سغب، مدام، جمانة ،دنان ، قشيب ، رضاب...) لتجاور لغة حداثية باستعمالات غير مألوفة في سياق انزياحي مثل ( أتوجسها، تموسق ، يشكلني...) بل يتفاعلان ، يتقاطعان ، يتصالبان ، يتماهيان لتشكيل وحدة داخل جوقة شعرية تقوم على إيقاع داخلي وخارجي عبر صور تنتأ تمظهراتها في نصوص المجموعة لتخلع عليها طابعا جماليا ورمزيا ينهل من مرجعيات تاريخية موزعة على أمكنة بحمولات حضارية وثقافية ك ( بغداد ، ودمشق ، وبابل ، والقدس ، وبيروت ، ومكناسة) مقرونة بشخوص ينخرطون في زمن توهج فكري وقيمي ومعرفي بما نحتوه من بصمات ظلت منقوشة في سجل التراث الإنساني مثل ( الحجاج، المسيح، الحلاج، قيس ، ليلى ،السندباد، أوليس، صلاح الدين ، دون كشوط ، عمر) لخلق متن شعري متواشج الخيوط، متلاحم العرى ، متناغم الأصوات.

نقد في ميزان النقد - مأمون احمد مصطفى

" اجل إن مهمة الناقد الغربلة. لكنها ليست غربلة الناس. بل غربلة ما يدونه قسم من الناس من أفكار وشعور وميول. وما يدونه الناس من الأفكار والشعور والميول هو ما تعودنا ان ندعوه أدبا. فمهمة الناقد، إذن، هي غربلة الآثار الأدبية، لا غربلة أصحابها. وإذا كان من الكتاب أو الشعراء من لا يفصل بين أثاره الأدبية التي يجعلها تراثا للجميع وبين فرديته التي لا تتعداه ودائرة محصورة من أقربائه وأصحابه فذاك الكاتب أو ذاك الشاعر لم ينضج بعد. وليس أهلا لان يسمى كاتبا أو شاعرا. كذلك الناقد الذي لا يميز بين شخصية المنقود وبين أثاره الكتابية ليس أهلا لان يكون من حاملي الغربال أو الدائنين بدينه.

ان شخصية الكاتب أو الشاعر هي قدسه الأقدس. فله ان يأكل ويشرب ويلبس ما شاء ومتى شاء. له ان يعيش ملاكا، وله ان يعيش شيطانا. فهو أولى بنفسه من سواه. غير انه ساعة يأخذ القلم ويكتب، أو يعلو المنبر ويخطب، وساعة يودع ما كتبه وما فاه به كتابا أو صحيفة ليقرأه كل من شاء، ساعتئذ يكون كمن سلخ جانبا من شخصيته وعرضه على الناس قائلا: " هو ذا يا ناس، فكر تفحصوه. ففيه لكم نور وهداية، وهاكم عاطفة احتضنوها فهي جميلة وثمينة". وإذ ذاك يسوغ لي ان احك فكره بمحك فكري، وان أستجهر عاطفته بمجهر عاطفتي، وبعبارة أخرى، ان أضع ما قاله لي في غربالي لأفصل قمحه عن زؤانه واحساكه، فذاك حق لي كما ان من حقه ان يكتب ويخطب".

إزرا باوند: سبق للحقيقة أن وجدت لكنها تعرضت للخيانة - أحمد رباص

في بداية الألفية الثالثة وفي زمن مساءلة العولمة، تعطي قراءة “أناشيد” إزرا باوند الضوء الأخضر لعودة تذكارية إلى القرن الماضي وإلى عباقرته جويس، سيلين، باوند.

ولد هذا الشاعر الكبير بمدينة هايلي في ولاية إداهو الأمريكية سنة 1885 ومات بأحد مستشفيات البندقية سنة 1972. أنجز باوند ضمن إنتاجه الشعري، لاسيما في ديوان “الأناشيد”، العمل الجوهري في قرن شهد نشوب حربين عالميتين. وإذا كانت قصائد “الأناشيد” تقدم نفسها على انها نوع من الملحمة أو سرد شعري لأحداث تخص بناء الثقافة الأوربية، فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمغامرة رجل، بحياة وحساسية كاتبها وبعصره.

إنه لأمر ذو دلالة أن يصرح باوند في حوار معه جرى في غضون 1962 بأنه شرع في كتابة أشعار “الأناشيد” حوالي سنة 1904، وهي السنة التي اكتشف فيها “الكوميديا الإلهية” لدانتي، مع العلم بأن مشروع قصيدته لم يبدأ في التبلور إلا في عام 1915.

آل باتشينو.. هل يمكن أن يصبح أداء الممثل قصيدة ساحرة؟ - أحمد عزت

من خلال حواراته الممتدة مع الكاتب "لورانس جروبيل" والأقرب إلى سيرته الذاتية، يعود آل باتشينو إلى لحظتين يراهما حاسمتين في قرار احترافه لفن التمثيل، يتذكّر عرضا مسرحيا لفرقة من الممثلين الجوّالين لمسرحية النورس للروسي أنطون تشيكوف شاهده في عمر الرابعة عشرة على أحد مسارح برونكس، حيث نشأ في واحد من أكثر أحيائها فقرا والذي ترك أثرا مُدهشا عليه.

يستعيد هذه اللحظة التي يرويها مُضيفا عليها هالة من الرومانسية، حيث في أحد مطاعم نيويورك، وعلى الرصيف الآخر من أحد المهرجانات المسرحية المخصصة لأعمال شكسبير، كان هناك سبعة أو ثمانية من الممثلين مندمجين في بروفة مسرحية، وكان الضوء يتسلّل إليهم عبر الستائر مُحوِّلا المشهد إلى ما يشبه لوحة من لوحات رينوار، قلت لصديقي: "هل تراهم؟ لا أستطيع أن أشيح بعيني عنهم. كما لو كانوا هنا منذ مئات السنين وبإمكانك أن ترى جذورهم وخلفيتهم. كنت منجذبا إليهم، كم كانوا يشبهون عائلة ما، وكان هذا شيئا طالما أردته".(1)

أسئلة القصة المغربية القصيرة جدا - أبو إسماعيل أعبو

خلال العقد الأخير من الألفية الثانية، لاحت للنقاد المغاربة بوادر انعطافة نوعية في كتابات سردية مغربية، انتحى كتابها منتحى جنس أدبي، ينزاح عن النسق السردي، الذي عهده القارئ.

وهذا الجنس هو القصة القصيرة جدا، التي تسم ذاتها باقتصاد لفظي، وتقصر ألفاظها الناظمة لبناها الحكائية، على ما يطاوع بإيجاز محكم مراد أسلبة الواقعي دلاليا وجماليا، ويستجيب لروح العصر.

وقد أمكن لهذا الجنس القصصي المثير عند مستهل الألفية الثالثة، أن يتبوأ في المغرب منزلة مركز الجاذبية والإشعاع في الآن ذاته، إذ اقتفي الكتاب والكاتبات في كتاباته نسقا فيه من التنوع والتسارع والغزارة، ما لم يعرفه من قبل أي جنس أدبي مغربي، لهذا أمكنه في سيرورة زمنية سريعة أن يراكم كمّا وفيرا وثريا من الكتابات بالقياس إلى عمره القصير، وأن يفوق بعدد إصداراته القصصية كل التوقعات، وأن يتجاوز نظيره في المشرق العربي، الذي كان له فضل السبق في كتابته، مما جعل التجربة القصصية المغربية، تحظى بحظوة مميزة لدى الكتاب والنقاد والقراء العرب.

النص الموازي في أحاديث جانبية لرياض خليف بين الهامش والمركز – د.عبد الباقي جريدي

رواية أحاديث جانبية[i] لرياض خليف[ii] نصّ مُفعمٌ بدلالات اجتماعيّة وسياسيّة وحضاريّة تكشف بشكل واضح ملامح التّغيرات التي ألمّت بالمُجتمع التوّنسي بعد الثّورة .وهو ما يجعل من الرّواية مرآة عاكسة لهذه الأحداث تُبرز بعض النّماذج الاجتماعيّة ما بعد الثورة تتصدّر المشهد الإعلامي والسّياسي . ولعلّه من الطّريف في هذا النّص رغم ملامحه المرجعيّة الواضحة توسّل صاحبه التّجريب باعتماد الميتاسردي .إذ يبني النّص فضاءاته وعوالمه الدّاخليّة مأسُورا بحضُوره الذّاتي. فيُردّدُ صَدَى الكِتَابَة وَعَنَاصِر التّأليف ليُبيّن أنّه نصٌّ قَادِرٌ على الجمع بين أنماط كتابيّة مُختلفة دُون أنْ يفقدَ انسجامَه الدّاخليّ.

السرد ... و يقظة البدايات - ذ.رشيد سكري

hللسرد الحكائي ، في تاريخ الأدب العربي ، عراقة تتأصل بتأصل الإبداع في الوجدان والشعور والإحساس . فمهما اختلف النقاد حول البدايات الأولى ، المرتبطة بالنشأة والتطور والامتداد ، فإن هذا التباين يرمي بظلال قاتمة حول تاريخية الأدب العربي . فالمنزع نحو السبق الأدبي ، يحفر شروخا لا تكف عن الامتلاء ، خصوصا مع التيارات الفكرية الحديثة التي ظهرت ، بداية القرن العشرين ، في أوروبا ، بما هي تنظر إلى الأدب كبينة ، تتألف من عناصرَ خاضعة للإبدال والتطور .

بمعنى أن هذا الاختلاف البنيوي الكامن وراء نشأة البداية للنمط السردي ، في الأدب العربي ، يؤثر سلبا على مختلف الدراسات والبحوث ، التي تسعى إلى تأصيل الجنس الأدبي ، بل إلى تثبيت الهوية التاريخية والاجتماعية ، والمشاركة الفعلية في البناء الحضاري للثقافة الإنسانية . إن هذا المنزع نحو السبق الأدبي سواء في الشعر أو القصة أو الرواية ، ليس مؤثرا بتلك الحساسية المفرطة التي عولجت به هذه البدايات ، وإنما يبقى مفهوم الجيل ، حسب أدونيس ، فاعلا و مساهما في تطوير الفكر و الإبداع . فأيَا كانت المؤثرات الأيديولوجية ، التي تغزو الجيل الثقافي و الفكري ، فإنه يظل متشبثا بقيمه ومبادئه التي ينفرد بها عن باقي الأجيال السابقة أو اللاحقة ، و بها يكون الجيل بأكمله مساهما في بلورة جنس أدبي معين ، وبعثه من رماد إرهاصاته الأولية كطائر الفينيق في الساحة الفكرية والأدبية .

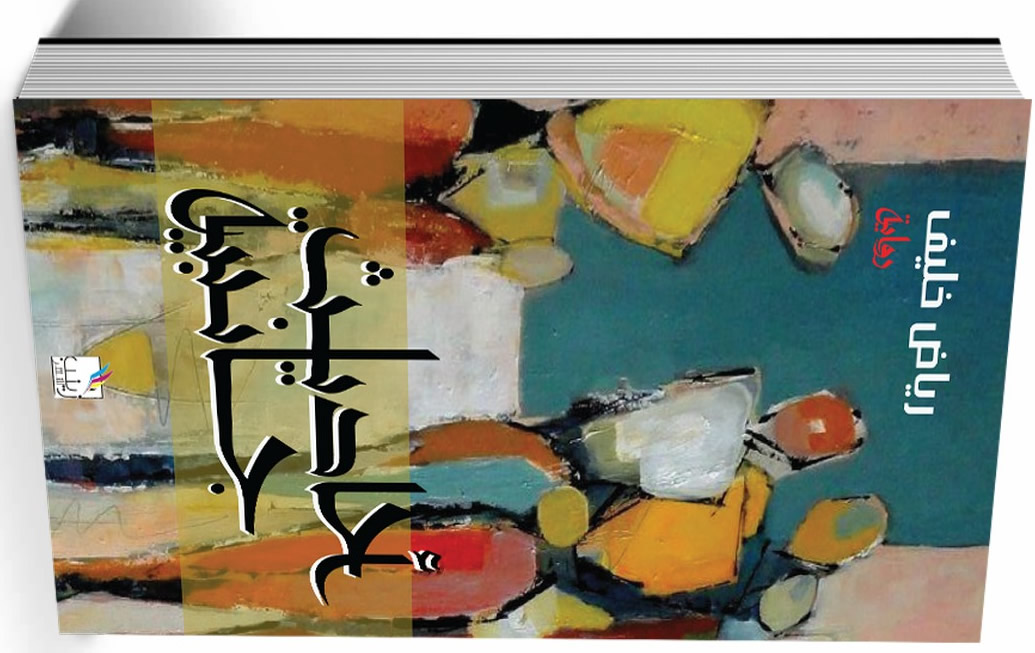

عتبة السؤال وامتداداته في مجموعة "من أين يأتي الضوء؟" لفاطمة كطار - عبد النبي بزاز

تنحو فاطمة كطار منحى سرديا موسوما بالتطور والتغيير في نصوص باكورتها القصصية " من أين يأتي الضوء؟ " ، ونلمس ذلك في مقارنة قصص الجزء / الكتاب الأول من هذه الأضمومة بالجزء/ الكتاب الثاني الذي تخلصت نصوصه، بشكل كبير، من المرجعية الواقعية التي تمتح من مكونات المحيط القريب بشخوصه ووقائعه وانفتاحها على عوالم تزخر بزخم من رهافة حسية ، ورقة وجدانية عبرمسلكيات وجودية مفعمة بطابع إيحائي بعيد المرامي ، عميق المقصديات . فقد ارتأت القاصة أن توزع نصوص مجموعتها على كتابين عنونت الأول ب : من أين يأتي الضوء؟ ، والثا ني ب: عندما رحلت أوتارك.