1 - تعريف بالكاتب

الفرزدق عبد الله حسن، كاتب سوداني من مواليد مدينة « ود مدني»، خريج لغة انجليزية و حاصل على ماجستير ادارة الأعمال من الجامعة البريطانية.

علاقته بالكتابة بدأت منذ الجامعة حيث نشط مع عدد من الأصدقاء و المولعين بالأدب من خلال اصدار جرائد أدبية حائطية ثم تواصلت منذ ذلك الحين دون انقطاع.

بعد الجامعة اشتغل بالتدريس لمدة معينة قبل الإنتقال لمجال التخطيط وتطوير الاعمال حيث يعمل الآن.

تعتبر رواية « أهزوجة أعلى النفق » باكورة أعماله الأدبية و نصّه الأوّل الذي تفتّح في انتظار اعمال قادمة له قيد الإشتغال، منها رواية « أبناء خاصرة النيل »

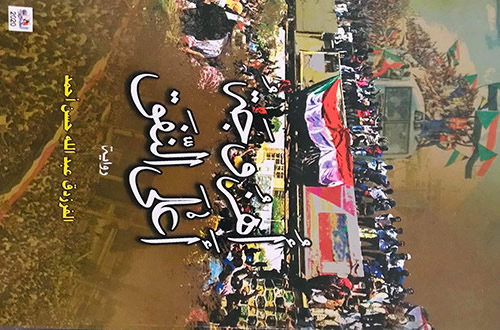

2 - رواية « أهزوجة أعلى النفق »

صادرة عن دار المصورات السودانية للنشر و الطباعة و التوزيع في طبعة أولى لسنة 2020.

و قد وردت في مائة و اثنين و ثلاثين صفحة، افتتحها الكاتب بأربع اهداءات ثم اتبعها بتصدير. كما تضمنت ثمانية فصول هي على التوالي شفّاتي، الكنداكة، 6 افريل، دماء على المتاريس، متاريس الموت، السقوط، دماء في رمضان و الإيقاع الأخير.