شعرية الاحتفاء بأرواح الشهداء

والتنديد بغطرسة الغازي الممتهن لتصفية الأبرياء

وإعلان مشاعر الحب والولاء لأحبته الأصفياء

يندرج هذا الديوان الشعري للمقاوم الفلسطيني الفدائي في إطار مرثيات الزمن العربي الجريح، والتنديد بهمجية الآلة الحربية للعدو الإسرائيلي الذي استباح الأرض المباركة لفلسطين، وفرض بقوة الحديد والنار احتلال الربوع والتلال، والسهول والجبال التي كانت فيما مضى مرتع الأنبياء المبشرين بحلم البشرية.

إنه ديوان يسجل بكل جرأة ما ارتكبه الغازي الغاشم من جرائم سفك دماء المقاومين دفاعا عن أراضيهم المغتصبة، والتنكيل بأصحاب الضمائر الحية من الفلسطينيين المجاهدين والمجاهرين بحقيقة ما يقترفه العدو الإسرائيلي من مجازر والزج بهم في دهاليز سجونه التي أصبحت وصمة عار في جبين البشرية في الزمن الحديث والمعاصر.

إنه ديوان يرسم فيه الشاعر المقاوم صور الفجائع والدمار في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين النازحين إلى جنوب لبنان، وإلى رمز الصمود والتصدي؛ بيروت المغتالة التي وطأتها بوارج العدو بحرا، والطائرات الحربية جوا، ومدافع الدبابات برا لمحاصرة الناشدين للحرية والانطلاق، واستنشاق خالص الهواء.

في شأن جائزة المغرب للكتاب، صنف أدب الطفل: ملاحظات وتساؤلات - الحسن بنمونة

لا أدري إن كان يحق لي الاعتراض على حدث ثقافي تعرفنا إليه نهاية هذه السنة، ( وأنا أعني بها طبعا سنة 2020) ، فنحن عادة يروقنا أن يمطرنا الآخر بالمجاملات والمدح، ولكن أن نتعرض للنقد، ( في الاختلاف بركة وحداثة. أليس كذلك؟)،فهذا ربما لا نريد له أن يحدث، لأن النقد يكشف لنا مواطن العيوب، والأخطاء والزلات.يقال عادة لا عيب في أن نرتكب الأخطاء والعيوب، ولكن أن تُرتكبَ مرات عديدة، فهذا يقتضي منا وقفة تأمل واستكناه، حتى لا يعاد إنتاجها مرة ثالثة ورابعة وخامسة، مع العلم أننا نعرف أن هذه المهزلة لن تزول، لأن المصنع الذي يصنعها، لم يصب بالإفلاس بعد، فحتى المثقفون يصنعون الأعاجيب، في عالم اللامبالاة والتفاهات، وقد يتمثلون دور السلطة- أي سلطة- التي كانوا يدعون بأنهم يعارضونها، في ما مضى من الزمان.

الحدث وتشعباته في رواية " الساعاتي" لحسن إمامي - عبد النبي بزاز

تتسم رواية " الساعاتي " للكاتب المغربي حسن إمامي بوفرة الشخوص ( أكثر من 50 شخصا) ، وإن تفاوت حضورهم داخل نسيج الرواية حسب قيمة ما أوكل لهم من مهام وأدوار في ارتباطها بأحداث لا تقل هي الأخرى غزارة ، وما عرفته من تداخل وتشابك أغنت به المتن السردي ، وشرعته على آفاق تزخر بحمولات ذات طابع تأويلي علقت مآلاته على أفق انتظار تغذى من امتدادات سيرورتها في تفاعلاتها وتقاطعاتها وتناقضاتها وتوافقاتها.

وتبقى شخوص من قبيل الساعاتي علي بودحان ، ولطف الله ، وصديقه عبدالله ابن الساعاتي ، وحياة النفوس ، وعمر بدوي ، ومفتش الشرطة عزيز ، وماريا ، ورشيد الأمراني المحامي ، وصالح الطباخ ، وإلى حد ما فريد شقيق حياة النفوس بحكم أنها شخصيات أمسكت بخيوط النسيج الروائي ، وساهمت في بناء الأحداث ونموها ،وما عرفته من متغيرات ومستجدات تأرجحت بين الثبات والتحول، والسكون والانزياح في ارتباطها بأمكنة تميزت هي الأخرى بالوفرة ( فاقت 20 مكانا) ، وإن كان لبعضها قيمة أكبر من حيث مجريات الأحداث كمحطات احتضنت وقائع مؤثرة مثل حي المحيط ، وأكدال، وحي الرياض ، وحي حسان ، وأخرى خارجية بحضور أقل تأثيرا ( ميلان وصقيلية بإيطاليا ، وفارو البرتغالية) . وقد منح هذا الكم الوازن من الشخوص والأمكنة الرواية نفسا انزاح بها نحو الطول والامتداد عبر الخوض في تفاصيل وجزئيات بشكل يتخذ منحى استطراديا لا يخلو من إطناب وإسهاب لم ينل من البناء العام للرواية لما يميزه من إحكام ومتانة تجنبه مغبة السقوط في نواقص وهنات من قبيل التفكك والتهلهل.

الغريب، المرأة و الوطن، حنين الأحضان و الأوطان: قراءة في رواية " الإشتياق إلى الجارة" - ناصر الرقيق

" الإشتياق إلى الجارة " رواية للأديب التونسي الحبيب السالمي، صادرة عن دار الآداب للنشر و التوزيع ببيروت في طبعة أولى عام 2020 و هي تقع في مائتين و ست صفحات.

لعلّ ما يشدّ القارئ في كتابات الحبيب السالمي، السلاسة و بساطة السرد، فالرواية عند السالمي تتدفّق دون تكلّف كأنّها نهر يجري في مساره دون معوقات لذلك من الطبيعي أن يشعر القارئ براحة الكاتب في الرواية، هذه الراحة التي سرعان ما تمرّ للقارئ نفسه فتجعله مشدودا للأحداث، مصرّا على تقصّيها حتى نهايتها.

فالسالمي كاتب هادئ ينجح نجاحا باهرا في تمرير هذا الهدوء للقارئ فيستلبه برصانة الكلمة و متانة الأسلوب.كما ينجح أيضا في الحفر عميقا في نفوس شخصياته فرغم محدودية الفضاء المكاني للرواية ( عمارة سكنية ) إلاّ أنّ كثافة الوصف و دقّة التعبير عمّا يعتمل دواخل الشخصيات، يجعل القارئ يتجوّل داخل التقلّبات النفسية التي يعيشها أبطال الرواية و العلاقة فيما بينهم و كأنّ الكاتب يستدرج قارئه فيجعله شريكا في الأحداث لا مجرّد متابع لها.

البعد الفلسفي في المجموعة القصصية " جنازة امرأة" للقاص الأستاذ جواد السراوي - عبد الحليم مستور

إن أيّة قراءة للمجموعة القصصية " جنازة امرأة"، للقاص جواد السراوي، لا يمكن أن ثُلِمَّ بجموع التفاصيل، والأحداث الكثيرة والمتنوعة في المجموعة. وراهنية البعض منها، بل لحظيتها. فالمجموعة تعتبر ناطقة بلسان حالِنا، ومعبرة عن أبعاد وجودنا الإنساني، في كينونته وتجلياته. إن قراءتنا لهذا المجموعة، تتخذ من الحضور الفلسفي مدخلا لها، إذ أن الكاتب عَمِل في مجموعة من المناسبات وفي مختلف لحظات بنائه القصصي على النبش في التساؤلات الفلسفية التي تحرك الفكر البشري، وهذا ما بدا واضحا، بدءا من العنوان " جنازة امرأة"، فالجنازة كدلالة على الموت، تقتحم حياة الناس، على حين غفلة منهم، وهي تشكل ذلك المنعطف الذي يُفصل الإنسان عن العالم المادي الملموس، ويُقْحمه في عالم آخر مجرد وغير مرئي، ناهيك عَمّا تخلفه من أثار نفسية واجتماعية على ذوي الفقيد(ة).

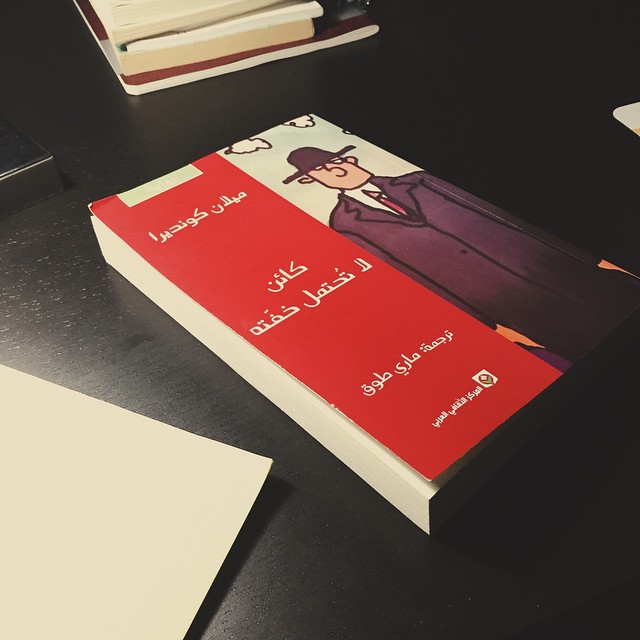

رواية "كائن لا تحتمل خفته".. خفة الحرية أم ثقل الحب؟ - مها فجال

يتحرك عالم ميلان كونديرا الروائي بين مجموعة من الأقطاب، الخفة والثقل، الروح والجسد، القوة والضعف،[1] ضحك الملائكة لأن كل شيء له معنى، وضحك الشياطين لأن العالم كله لا معنى له.[2] وفي روايته الأشهر "كائن لا تحتمل خفته"، يأتي قطبا الخفة والثقل في المركز، ويدور حولهما كل شيء. فالرواية التي تبدأ بسؤال لشخصية توماس الذي يقف محدّقا في جدار يتساءل: أيدعو تيريزا لتأتي إلى بيته مغامرا بإثقال حياته بالحب، أم يدعها تمر وينساها كطيف آخر عابر؟ لا تلبث أن تنطلق من هذا التساؤل لسؤال أعم؛ ما الأفضل: حياة نعيشها متخففين من كل ثقل وشعور ومعنى ندور في الهواء دون شيء يربطنا بالأرض، أم أخرى ترتسم فيها خطواتنا وفقا لجاذبية المعاني والمشاعر الثقيلة؟

لكن كونديرا لا يعطينا أي إجابات، فالرواية بالنسبة له "لا تؤكد على أي شيء، بل تبحث عن أسئلة وتطرحها".[3] وفي ظل هذا السؤال حول الخفة والثقل، تتحرك الشخصيات الأربعة الأساسية، توماس وتيريزا وفرانز وسابينا، كثنائيات يلعب كل فرد فيها على أوتار مختلفة في أنغام الخفة والثقل، تتضافر معا وتنسجم مُشكّلة جسد الرواية.

واقع بلغة الفن، قراءة في رواية "هل سأعود يوما" لعبد النبي بزاز - عبد الرحيم التدلاوي

أصدر الكاتب الروائي والناقد المغربي عبد النبي بزاز كتابه الجديد . وهو عبارة عن رواية تحت عنوان " هل سأعود يوما؟" (فصول من حياة مهاجر).

وتضع الرواية، التي تقع في 117 صفحة من الحجم المتوسط تتوزع على 7 فصول، القارئ في صلب تجاذب مستمر بين اليأس والأمل ، والخير والشر، والفقر والغنى . وذلك في سياق سوسيو- سياسي مضطرب لبطل الرواية "المختار" خلال طريقه الطويل والشاق للهجرة إلى الخارج. والذي تتعدد مطباته، وتتجدد إكراهاته لتنتصب عقبات كأداء أمام من يخوض في غمار العبور لضفافه.

الرواية جنس أدبي "غير مستقر وغير مكتمل وغير مغلق" يسعى بشكل جاد إلى تحطيم مطلقية اللّغة والتحرر من أحادية الرؤية ويفتح أبواب الممكن أمام المبدع، كما أنها عند ميخائيل باختين الروسي أدب شعبي وجنس سفلي ومتخلل، نابع من الأجناس الأدبية الدنيا. وهي كذلك تعبير عن الأوساط الشعبية والفئات البروليتارية الكادحة.

ليـس دائما – نص: أمـينة شـرادي

إحساس غريب ينتابني كلما أنظر اليه. هل هو الرجل الذي أحببته يوما؟ أمعن النظر في خطواته وحركات يديه، أحيانا أراها بطيئة، فارغة لا تهز مشاعري وأحيانا أخرى أحبها وأتبعها بنظراتي حتى تختفي. لما أتحدث اليه، أتأمل مخارج حروفه وأراه كمن يتعلم النطق لأول مرة. كلمات مبعثرة وتائهة وغير مفهومة. حتى أنني لا أصغي اليه بل أتيه دون أن أعرف طريق العودة. أحيانا أراه مقبلا علي، أفرح كثيرا كطفلة تلقت هدية العيد. أسبق خطواتي لأعانقه وأشكر اللحظة التي جعلتني أرتمي بين أحضانه. هل هذا شعور طبيعي؟ أسأل نفسي.

أحيانا، يسافر. وهو كثير السفر. ربما هو أيضا يرتاح في الابتعاد عني. ربما هو أيضا يراني مختلفة. لكنه قليل الكلام. غريب أمره، لماذا لم ألاحظ هذا من قبل. انني أكره الصمت. يشعرني بالنهاية. سفره يجعلني تعيسة وغير سليمة السلوك وعدوانية حتى مع نفسي. لما يسافر، أهجر غرفة نومي لأنه غير موجود بها. أشعل كل الأضواء بالبيت حتى أشعر بالحياة. أترك جهاز التلفاز ينير بضوئه عتمة الغرفة التي أتواجد بها. أنام بأي وضعية ولا أحب أن أفكر. أعيد تفكيري الى نقطة الصفر. لما يعود، أقف كتمثال ضائع يتشوق لرؤية أهله وأحبته لكنه بدون أحاسيس وعواطف. تشكيلة غريبة من الأفكار السوداوية أحيانا والنورانية أحيانا أخرى. كأنني أمام انسان آخر. أعيد التمعن في حركاته وسكناته. وأسأل روحي الشقية" هل هو الرجل الذي أحببته يوما ما" لماذا أراه اليوم مختلفا؟ لماذا طفت فجأة على السطح كل عيوبه التي كانت يوما ما غائبة عني أو رفضت أن أراها؟ هل حبي له زال؟ ام هو الذي هجرني بصمت وتركني أعيش هذا الهوس؟ صمته قاتل. هل هي خطته حتى أطلب الرحيل ويظل هو الرجل المحبوب عند الجميع؟ .