يعلن الشاعر السبعيني : علال الحجام بلا مواربة في تجربته الشعرية الجديدة الموسومة ب"صباح إيموري" عن انسلاخه الكلي عن تجاربه في الكتابة الشعرية السالفة والتي استمرت طيلة ثلاثة عقود من الزمن ونيف، تمحورت حول انخراط الذات الشاعرة في حركة شعرية طليعية - وقتها- انبرت للدفاع عن وظيفة شعرية ملتزمة بقضايا الإنسان المسلوب الإرادة، القابع في غياهب الظلم والتخلف قصد تحريره مما يكبله من أجل استنشاق خالص الهواء، والرنو إلى دفء الشمس من أجل التملي بسحر الأضواء، ومحاربة كل المعيقات من أجل بناء غد بالغ الرونق والبهاء، ويصر الشاعر على إحداث قطيعة كلية عما حرضه على البوح الشعري في عقوده الثلاثة الماضية، وعما كان مهووسا بطرحه من رؤى وأحلام وآمال، وعما كان منشغلا به من التزامات فكرية وثقافية ونضالية عاهد قارئ متنه الشعري على بلورتها والتعبير عنها فنيا كمتحدث باسمه؛ باعتبار أن الشاعر يستمد مشروعية استمرار بوحه الشعري بناء على تعاقد ضمني بينه وبين متلقيه قصد إشراك جمهوره في الرسالة النبيلة التي يروم إيصالها إليه، ومن هذا المنطلق يكتسي تدفقه الشعري اتساعا أو ضيقا، رواجا أو انحسارا حسب التطور الذي يندرج فيه هذا التدفق .

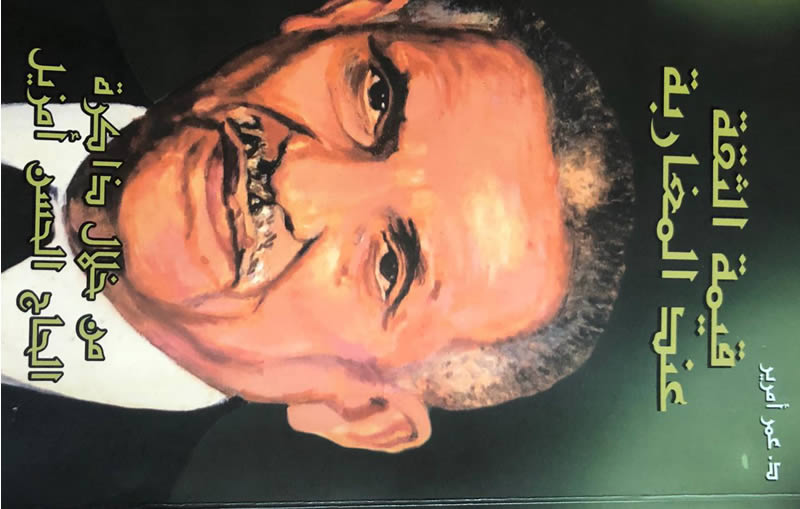

بريق الغبار حول سيرة محمد شكري الذاتية - إبراهيم مشارة

"أنا أكلت من القمامة ونمت في الشارع فلماذا تنتظرون مني أن أكتب عن الفراشات"

محمد شكري

في تراثنا الأدبي خاصة والفكري عامة نعثر على أفلاذ من السيرة الذاتية منثورة هنا وهناك كتبها أو أملاها بعض الأعلام كابن سينا الذي أملى شيئا من سيرته الذاتية في أواخر عمره لا تتعدى صفحات قليلة استعان بها ابن أبي أصيبعة في ترجمته لهذا العلم في مصنفه الشهير "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"، لقد خرق ابن سينا شيئا من المألوف وباح قليلا ببعض أسرار حياته في احتشام وتحفظ فهذا الرجل الذي عرف عنه الجد والنباهة والسهر من أجل العلم كان يتفرغ لشيء من اللهو ويستعين على السهر والتعب بشيء من الشراب كما باح في نصه عن بعض خبايا نفسه وهو يعرضها علينا في تلك الصفحات القليلة.

لاشك أن فن السيرة الذاتية يعد فنا رافدا للسرد عامة بنكهة ذاتية، إنه مرآة تجلو نفس الكاتب أو الشاعر من غير أصباغ - أو هكذا يفترض- تتسم بالصدق والصراحة والشفافية.

خاض في هذا الفن طه حسين في "الأيام" والعقاد في "أنا "وأحمد أمين في" حياتي" وهم أعلام هذا الفن في النصف الأول من القرن المنصرم وسلطت تلك السير الضوء على الجوانب التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية لمصر في تلك الحقبة ،لكن مما يؤخذ على تلك السير الطابع الملحمي والميل إلى التمجيد وروح التعالي ،إذ يقدم الكاتب نفسه روحا متعطشة للمعرفة تواقة إلى الثقافة تكدح في سيبل تحصيلها متحملة قيود الخصاصة والوضع الاجتماعي الذي يميزه الحرمان- وهو أمر لا ينكر – ملحمة حياتية تبدأ ذرة وتنتهي جبلا عملاقا يطفو على سطح حياتنا الثقافية والفكرية مع أن الذات الإنسانية لا تخلو من شهوات الحس وأمراض النفس كالأثرة والحسد والحقد والغيرة والأنانية والطمع وهذه الأهواء والنوازع البشرية تشكل الجزء الخفي من كل نفس في صراعها من أجل البروز واحتلال مساحة في حيز الوجود الفعلي الحياتي.

التجربة الكفاحية لمجموعة إمديازن - مالكة عسال

مجموعة إمديازن مجموعة غنائية أمازيغية تأسست بإمنتانوت سنة 2000 من قبل عبد الرحيم الحنصالي الملحن وشاعر المجموعة محمد الحنصالي؛ برئاسة جمال الحنصالي الفنان والشاعر العصامي والمترجم والقاص/ مواليد 1977 بامنتانوت، أستاذ التعليم الابتدائي، فاعل جمعوي، باحث تربوي، متقن لأربع لغات :العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، له مجموعة من المؤلفات التربوية والأدبية، وله العديد من المهام، كوسيط تربوي بالمؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى محاولات في مسرح وغناء الطفل، نشرت أعماله الأدبية والتربوية في صفحات الجرائد الوطنية والمجلات... والثلاثة كانت لهم قيادة سفينة مجموعة إمديازن بإحكام، حيث ذاع صيتها وتطور أداؤها بشكل بائن وسريع، بحكم تسجيل عدة ألبومات كان لها التميز شعرا، وأداء، وموسيقى، منها "كتيد اوا ياوزمز" سنة 2012 وألبومان آخران سنتي 2015 و2017 وما حققته من محطات تجاوزت 90 محطة داخل الوطن وخارجه، مثل تورتيت بإفران، گناوة بالصويرة، الثقافة الأمازيغية بفاس، تميتار بأگادير ،صيف الأوداية بالرباط ، ثم موسيقى أعالي الجبال بإملشيل، ومشاركة دولية بمدينة فتحية بتركيا، ذيلت بفوز مستحق بجائزة الخلالة الذهبية..

ما لم ينقشه الوشم على الشفق أو شعرية : الاستغراق في مواجد الذات المتوحدة والهائمة - امحمد برغوت

يدشن الشاعر علال الحجام دخوله لمحراب ديوانه الأخير : "ما لم ينقشه الوشم على الشفق"-1- بقصيدة: "علو"، وهي عتبة يمكن اعتبارها "بورتريها" لذاته الشاعرة، يرسمها بخطوط الحروف المترجمة لنبضه، وبلسانه اللاهج بمكنونه عبر مراسلات وجدانية تنبثق كالدرر، وكأنها ينابيع متدفقة من عيون القمم الرقراقة، والديم السكوبة المبشرة بإقبال قطرات الغيث الحاضنة للقطوف الدانية:

"ليكن لسانك يا قلبي ترجمان نبضك

فكلما احلولت على الأسئلة الحروف

انبثقت دررها مؤتلقة

...فهي مثل المطر تماما أوله قطر

وآخره نهر تحف بهديره القطوف."-2-

"اليوم الثامن في الأسبوع أو التحرر من ثقل الزمن لمعانقة المدهش البهي" -1- د. امحمد برغوت

يمكن اعتبار عنوان هذا الديوان بمثابة عتبة لولوج محراب البوح الشعري المندرج في إطار شعر التفاصيل الذي اعتبرته الحركة الشعرية الطليعية المعاصرة، ذا أهمية قصوى من أجل القبض على جوهر الكيان الإنساني اللاهث عبر الزمن المتسارع لفرض وجوده. ومن ثم انبرى الشاعر علال الحجام في ديوانه هذا إلى الاحتفاء بتفاصيل الأحداث اليومية العابرة في حياة الإنسان الممزق بين واجبات الوظيفة الرتيبة، والتقاط الحالات الشعورية التي تحفر مجاري عميقة في وجدان الذات المشروخة المتذبذبة التواقة إلى اقتناص اللحظات الوهاجة في خضم الزمن القاهر الكبير .

إنها وظيفة من وظائف الذات الشاعرة التي عانقت مظاهر تحديث النص الشعري المغربي عبر الانغماس الفعلي في الحياة العامة، واعتبارها قادرة على تفجير ينابيع القول الشعري عبر تلمسه في التفاصيل الدقيقة للحياة العادية العابرة المحسوبة برقصات عقارب الساعة عبر أربع و عشرين ساعة .

وبتوالي الأيام السبعة المكونة لوحدة الزمن الأسبوعية، والتي لم تعد قادرة على منح هذه الذات الوقت الكافي للتأمل الرصين في منحنيات تحول وتغير الحالات الشعورية للذات القانطة اليائسة المتبرمة المتسائلة المستشعرة لثقل الزمن الذي لا يرحم، والمصطلية بالعذاب الوجودي.

شعرية الإيهام في ديوان علال الحجام :"مسودات حلم لا يعرف المهادنة" - د. امحمد برغوت

أجاب فيلسوف الشعراء الحداثيين الفرنسيين: "هنري ميشونيك" ذات مرة وهو محاصر بأسئلة النقاد عن ماهية الشعر، فقال قولته المشهورة : "الشعر جواب يتساءل".

ففتح بهذه القولة مصاريع الأبواب المشرعة على سجالات ومناقشات احتضنتها المجلات المتخصصة حول ماهية الشعر الحقيقي ورسالته. وهو ما أغنى الساحة النقدية بتأسيس أطر مرجعية لنظريات أطرت مسارب القول الشعري الحداثي الذي بدأ يتدفق في أخاديد عميقة الغور روت حتى الإشباع المتعطشين لتجديد النسغ الشعري الريان القادر على خلق الدهشة والجدة.

غير أن الشاعر علال الحجام وهو يصدر آخر أنظومته الشعرية، أبى إلا أن يسمها ب : "مسودات حلم لا يعرف المهادنة" -1- معتبرا أن الشعر مسودات وبيانات لا تحتمل التأويل باعتبارها معادلا موضوعيا للحلم الذي لا يقبل المهادنة والمساومة. وهذا لعمري ما يحيل المتلقي على اجترار الأسئلة المكرورة - التي كان لها ما يبررها في السبعينيات من القرن الماضي، والمتعلقة ب "لعبة الحلم والواقع" والمساحة التي احتلتها في العملية الإبداعية عموما، شعرا ومسرحا ورواية وقصة كان هدفها خلق الإيهام المتوخى من وظيفة الكتابة .

من هذا المنطلق، يمكن القول إذن ان النصوص الشعرية التي يقترحها علال الحجام على متلقيه هي عبارة عن مسودات أملاها عليه حلمه الذي يخاله قادرا على إسعافه على تجاوز: الآني/الظرفي، والوضعي/الواقعي الذي يسبب له قلقا وجوديا مرتبطا بوضعه الإنساني/الوظيفي، ومن ثم يتوسل إلى هذا الحلم من أجل مساعدته على تحرير الذات المغلولة ، و الانطلاق نحو معانقة المدهش البهي من القول الشعري الشهي وتسويده بالحبر السري الخفي.

كيف يصور كتاب آسفي علاقة مدينتهم بالبحر روائيا ج1 ؟ - ذ.الكيبر الداديسي

إذا كانت مدينة آسفي قد تناولتها أمهات المصادر التاريخية من كتب التاريخ، الرحلات، التصوف، الدين، الاقتصاد، الجغرافيا... وورد اسمها في كتب من تأليف كتاب سمعوا عنها، مروا بها أو أقاموا فيها، فإننا اليوم نفتح نافذة على أرض عذراء، في بحث لم يطأه باحث من قبل، وموضوع غير مسبوق، من خلال المساءلة عن علاقة هذه المدينة بالبحر في ما كتبه روائيو آسفي عن مدينتهم، وفي النفس صور لمدن عشقناها من خلال الروايات والأفلام، لنتساءل كيف صور ابناء المدينة تلك العلاقة، وهو ما ستتناقله الأجيال القادمة إن كتب لهذه الروايات الخلود، مثلما نتناقل نحن ما كتبه ابن خلدون، ابن الخطيب، ليون الإفريقي، البكري، الإدريسي، ياقوت الحموي، ابن الزيات، ابن قنفذ، الحميري، والناصري وغيرهم ممن أرخوا لهذه المدينة، خاصة وأن الرواية أضحت ديوان العرب المعاصر الناقل لأيامهم، أخبارهم وأحوالهم... مبتعدين أشد ما يكون البعد عن اجترار ما قالته المصادر القديمة، ودون إغراق في التنظير والتعريفات المتداولة عن البحر والمدينة والعلاقة بينهما، لتكون الدراسة ميدانيةً تغوص في الروايات التي تناولت آسفي إما في إشارات عابرة، أو جعلت المدينة مسرحا لأحداثها، ولن يهمُّنا منها في هذه الدراسة إلا النصوص التي رصد فيها مخيال أصحابها تفاعل المدينة بالبحر، منذ أول رواية آسفية؛ رواية "الهاربة" لمحمد سعيد الرجراجي[1] إلى اليوم، مقتصرين على عدد من الروايات - لأبناء المدينة منشأ أو مسكنا- تداخلت فيها صور متناقضة لعلاقة آسفي بالبحر. وكل نسج سردي يمتزج فيه التاريخي بالأسطوري، والواقعي بالخيالي، والقديم بالحديث، الحقيقي بالمزيف، الموضوعي بالذاتي الانطباعي... ولا كتابة بيضاء بريئة، وكل كتابة تورط جديد، سواء عادت بالقارئ إلى عوالم غابرة في التاريخ أو صورت الآني اللحظي...

الحسن أمزيل .. مُبدع الألوان الطاهرة - شعيب حليفي

حينما تلتقي خبرة الباحث بدُربة الإعلامي وروح المبدع العاشق للثقافة المغربية في بُعدها المتجذر، تمنح القارئ نصوصا جديدة في لغتها وموضوعها، وهو ما تجود به كتابات د/ عمر أمرير الذي راكم تجربة من البحث الأكاديمي والإعلامي والثقافي.

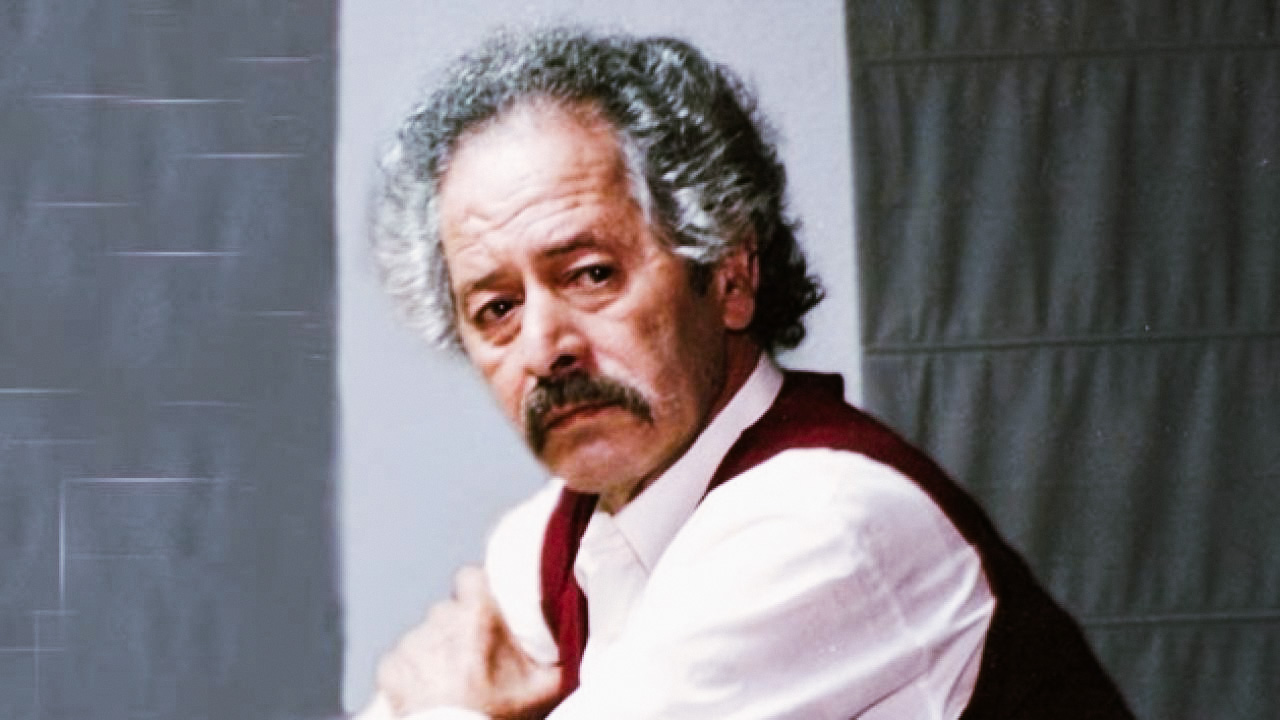

بعد كتابه" العصاميون السوسيون في الدار البيضاء"، والذي اختار التنقيب في سير عشرات الأسماء السوسية التي انتقلت إلى الدار البيضاء وأصبحت ، بعد رحلة عصامية، من أقطاب الاقتصاد المغربي، حوّلها عمر أمرير إلى حكايات توثق الذاكرة التي لا يلتفت إليها المؤرخون، غير أنه في كتابه "قيمة الثقة عند المغاربة من خلال ذاكرة الحاج الحسن أمزيل"(مطبعة سومكرام- الدار البيضاء الطبعة الأولى 2021- 348 صفحة من الحجم الكبير) يتقدّمُ خطوة أخرى في كتابة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي انطلاقا من ذاكرة في واحدة من القيم العليا التي انبنت عليها الإنسانية وهي الثقة وروافدها المتصلة بالصدق والأمل والطموح.