إن قراء ة أي نص أدبي تتضمن مواجهة بين صورة العالم لدى القارئ، وصورة العالم كما يصورها النص. والقارئ عادة ما يفترض أن النص يصور العالم كما يعرفه. لكن النص قد يؤكد له هذه الفرضية وقد يخالفها.

إن قراء ة أي نص أدبي تتضمن مواجهة بين صورة العالم لدى القارئ، وصورة العالم كما يصورها النص. والقارئ عادة ما يفترض أن النص يصور العالم كما يعرفه. لكن النص قد يؤكد له هذه الفرضية وقد يخالفها.وإلى جانب الجدلية التي يثيرها التقابل بين صورة العالم لدى القارئ وصورة العالم كما يطرحها النص، هناك جدلية أخرى مهمة في تفسير النصوص الأدبية؛ وهي الجدلية القائمة بين الحقيقة التاريخية التي يفترض أن النص يصورها، وبين التقاليد اللغوية الأدبية المتوارثة التي تتدخل في طريقة صياغة هذه الحقيقة وتصويرها. ويتأثر تفسير المفسر للنص برؤيته لدور هذه التقاليد في تصوير الحقيقة في النص.

ويؤكد "كريستوفر بطلر" في كتابه: "التفسير والتفكيك والإديولوجية"(1) أن الأطر المعرفية والإيديولوجية تتدخل إلى حد كبير في اختيار الأبنية اللغوية وفي تفسير دلالاتها. وينتهي من ذلك إلى تعريف الأبنية اللغوية في النص الأدبي ـ التي يطلق عليها اسم: الأنظمة الشفرية ـ بأنها حقل دلالي يكتسب تفسيرا اجتماعيا أو عقائديا وفق النظم الحضارية السائدة في المجتمع، أو وفق رؤية المؤلف أو القارئ للعالم.

إن كل نص يركز على بعض الأنماط والنظم الحضارية دون غيرها، تلك النظم التي تمثل القيم المعيارية في هذه النصوص.

ومعنى هذا أن القارئ يفترض أن النص يحاكي العالم بصورة ما، ويختار أحد نواحي التجربة الإنسانية ويركز عليها دون غيرها. ولكن علاقة النص بالعالم الخارجي، أو بالإطار العقائدي أو الحضاري السائد خارجه ليست بهذه البساطة. أي ليست عملية تصوير تعتمد على المحاكاة البسيطة؛ إذ أن النص عادة ما يخفي حقيقته عنا بما أنه نص أدبي خيالي مصطنع يخضع لمجموعة من التقاليد والقواعد المفتعلة. وهذا ما يثير مسألة الاستقلال النسبي للنص الإبداعي.

كتب الشاعر التشيلي الكبير بابلوا نيرودا قصيدة شهيرة اختر لها عنوان " أغنية حزينة " و القصيدة في مجملها تعبير صريح من شاعر عاش الكثير و عانى الكثير ، عن حالة من التمرد ضد الأعراف النفسية و الاجتماعية التي تربى عليها الناس و صاروا على نهجها و جعلوها الهادي و القنديل في حياتهم البسيطة . تحكي القصيدة حكاية رجل بسيط قضى ليال عمره دون أن تشغله أشياء هذه الدنيا و محسوساتها ، رغم أنه كان دوما على موعد مع حسابات خاصة يقوم بها و يتلهف نحوها ، غير أنه لا يفصح عنها و يستأثر بها لمفرده ، و تنتهي القصيدة و لا يفصح الشاعر عن حساباته الخاصة لتظل كل القراءات ممكنة ، و تصبح هذه الحسابات الخاصة هي حسابات كل إنسان على وجه الأرض ، فمن منا لا تشغله مواضيع معينة يقضي أياما و ليال يفكر فيها و يبحث فيها و يحسب لها ألف حساب و حساب . في القصيدة يقدم بابلوا نيرودا استغناءه عن المال و الأملاك الخاصة و التي يعيش الكثير لحظات تهافت كبير عليها ، فهي بالنسبة له لا تشكل هاجسا يشغله ، بل أكثر من ذالك هي أشياء غائبة من خانة تفكيره البتة ، و هو ما تدل عليه عبارة " لا " التي تتكرر عند نهاية كل مقطع أكثر من مرة فيقول :

كتب الشاعر التشيلي الكبير بابلوا نيرودا قصيدة شهيرة اختر لها عنوان " أغنية حزينة " و القصيدة في مجملها تعبير صريح من شاعر عاش الكثير و عانى الكثير ، عن حالة من التمرد ضد الأعراف النفسية و الاجتماعية التي تربى عليها الناس و صاروا على نهجها و جعلوها الهادي و القنديل في حياتهم البسيطة . تحكي القصيدة حكاية رجل بسيط قضى ليال عمره دون أن تشغله أشياء هذه الدنيا و محسوساتها ، رغم أنه كان دوما على موعد مع حسابات خاصة يقوم بها و يتلهف نحوها ، غير أنه لا يفصح عنها و يستأثر بها لمفرده ، و تنتهي القصيدة و لا يفصح الشاعر عن حساباته الخاصة لتظل كل القراءات ممكنة ، و تصبح هذه الحسابات الخاصة هي حسابات كل إنسان على وجه الأرض ، فمن منا لا تشغله مواضيع معينة يقضي أياما و ليال يفكر فيها و يبحث فيها و يحسب لها ألف حساب و حساب . في القصيدة يقدم بابلوا نيرودا استغناءه عن المال و الأملاك الخاصة و التي يعيش الكثير لحظات تهافت كبير عليها ، فهي بالنسبة له لا تشكل هاجسا يشغله ، بل أكثر من ذالك هي أشياء غائبة من خانة تفكيره البتة ، و هو ما تدل عليه عبارة " لا " التي تتكرر عند نهاية كل مقطع أكثر من مرة فيقول : كقارئٍ ممسوسٍ بالشغفِ إلى اكتشافِ كلِّ جديدٍ في العوالمِ المختبأةِ في الكتبِ والموروثِ الإنساني فإنني أدينُ لفطرتي السليمةِ في أحيانٍ كثيرةٍ. وأدينُ دائماً لذائقتي النقيَّةِ التي قلَّما تخطئُ في اختيارِ المجموعات الشعريةِ اللامعة.

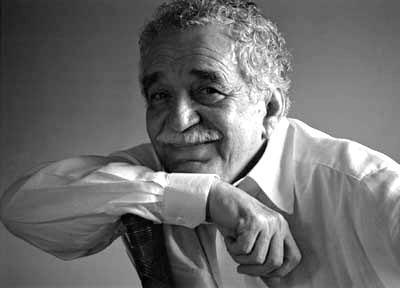

كقارئٍ ممسوسٍ بالشغفِ إلى اكتشافِ كلِّ جديدٍ في العوالمِ المختبأةِ في الكتبِ والموروثِ الإنساني فإنني أدينُ لفطرتي السليمةِ في أحيانٍ كثيرةٍ. وأدينُ دائماً لذائقتي النقيَّةِ التي قلَّما تخطئُ في اختيارِ المجموعات الشعريةِ اللامعة. " كانت ايرينديرا تحمم جدتها حين هبت ريح شقائها " هكذا تبتدئ رواية " إيرينديرا البريئة " للكاتب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز ، فاسحة المجال نحو أفق تطلع مفتوح يمكن معه للقارئ أن يرسم نهايات متعددة وفق ما توجه له حالته النفسية و كذا سعة خياله ، تحكي الرواية قصة فتاة قاصر تعيش رفقة جدتها المتسلطة ، هذه الأخيرة تمارس قسوة زائدة عن اللزوم على حفيدتها إيرينديرا ، و التي حدث أن نشب مرة حريق مهول بالخيمة التي تقيم فيها مع جدتها مما أتى على كل ما تملكه الجدة و حفيدتها ، فكان أن قررت الجدة جر حفيدتها لامتهان البغاء حتى تتمكن من تسديد ما خلفه الحريق من خسائر ، و منذ تلك اللحظة و إيرينديرا تعيش حياة شقاء و تعاسة ، تتوزع بين تلبية رغبات طابور طويل يصطف كل يوم أما الخيمة ، مقدمة لهم خدمات جنسية بأثمان تقديرية تبث في قيمتها جدتها التي أصبحت لها مهام المشرف عل تنظيم لقاءات المتعة الجنسية هذه ، يساعدها في ذالك بعض الهنود الذين استعبدتهم الجدة بأثمان زهيدة ، و فوق ذالك و كلما نحت الشمس نحو المغيب ، و انتهت إيرينديرا من خدمة زبناء المتعة ، إلا و طلبت منها جدتها القيام بأعمال منزلية عديدة من طبخ و غسيل و تنظيف علاوة على تحميم جدتها ذات الجثة الضخمة .

" كانت ايرينديرا تحمم جدتها حين هبت ريح شقائها " هكذا تبتدئ رواية " إيرينديرا البريئة " للكاتب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز ، فاسحة المجال نحو أفق تطلع مفتوح يمكن معه للقارئ أن يرسم نهايات متعددة وفق ما توجه له حالته النفسية و كذا سعة خياله ، تحكي الرواية قصة فتاة قاصر تعيش رفقة جدتها المتسلطة ، هذه الأخيرة تمارس قسوة زائدة عن اللزوم على حفيدتها إيرينديرا ، و التي حدث أن نشب مرة حريق مهول بالخيمة التي تقيم فيها مع جدتها مما أتى على كل ما تملكه الجدة و حفيدتها ، فكان أن قررت الجدة جر حفيدتها لامتهان البغاء حتى تتمكن من تسديد ما خلفه الحريق من خسائر ، و منذ تلك اللحظة و إيرينديرا تعيش حياة شقاء و تعاسة ، تتوزع بين تلبية رغبات طابور طويل يصطف كل يوم أما الخيمة ، مقدمة لهم خدمات جنسية بأثمان تقديرية تبث في قيمتها جدتها التي أصبحت لها مهام المشرف عل تنظيم لقاءات المتعة الجنسية هذه ، يساعدها في ذالك بعض الهنود الذين استعبدتهم الجدة بأثمان زهيدة ، و فوق ذالك و كلما نحت الشمس نحو المغيب ، و انتهت إيرينديرا من خدمة زبناء المتعة ، إلا و طلبت منها جدتها القيام بأعمال منزلية عديدة من طبخ و غسيل و تنظيف علاوة على تحميم جدتها ذات الجثة الضخمة . يعد المكان من أهم المكونات التي تشكل بنية الخطاب الروائي, حيث يستحيل علينا تصور العمل الروائي دون مكان تسير فيه أحداثه لأنه بمثابة العنصر الفعال الذي تتجسد فيه أحداث هذا العمل.

يعد المكان من أهم المكونات التي تشكل بنية الخطاب الروائي, حيث يستحيل علينا تصور العمل الروائي دون مكان تسير فيه أحداثه لأنه بمثابة العنصر الفعال الذي تتجسد فيه أحداث هذا العمل. قراءة في رواية الأمير للأعرج واسيني

قراءة في رواية الأمير للأعرج واسيني هل نشهد موت الكتاب قريبا ؟

هل نشهد موت الكتاب قريبا ؟ إن الخطاب الشعري الصوفي الفارضي الذي فرض وجوده وجعل الدارسين والعلماء على اختلاف مشاربهم يختلفون في إطلاق الأحكام على شعره، لهو بحق خطاب له مكانة ويحتاج إلى الكثير من التريث بغية النظر إليه من مختلف الزوايا الممكنة في تكوين بنيته الخطابية. إن هذا الاختلاف بقدر ما يجسِّد الوعي لدى هؤلاء القراء بأهمية وطبيعة النص الشعري، فإنه يعكس رؤية شعرية منزاحة عن المألوف والمعهود لدى هؤلاء، فلعلّهم نظروا في شعره وظنوا أنهم يطالعون شعرا غزليا حسيّا أو أنهم انتظروا شعرا بسيطا إخباريا مباشرا يتوافق مع المعايير النحوية والبلاغية المعهودة.

إن الخطاب الشعري الصوفي الفارضي الذي فرض وجوده وجعل الدارسين والعلماء على اختلاف مشاربهم يختلفون في إطلاق الأحكام على شعره، لهو بحق خطاب له مكانة ويحتاج إلى الكثير من التريث بغية النظر إليه من مختلف الزوايا الممكنة في تكوين بنيته الخطابية. إن هذا الاختلاف بقدر ما يجسِّد الوعي لدى هؤلاء القراء بأهمية وطبيعة النص الشعري، فإنه يعكس رؤية شعرية منزاحة عن المألوف والمعهود لدى هؤلاء، فلعلّهم نظروا في شعره وظنوا أنهم يطالعون شعرا غزليا حسيّا أو أنهم انتظروا شعرا بسيطا إخباريا مباشرا يتوافق مع المعايير النحوية والبلاغية المعهودة.