*1*

قصائد تحت الكمامة (1981)

إلى ابني ياسين

ابني الحبيب

لقد تسلّمت رسالتك

ها أنت بعدُ،تكلّمني كشخص كبير

تؤكّد على جهودك في المدرسة

فأحسّ بميلك إلى الفهم

إلى طرد الظّلام و القبح

إلى ولوج أسرار كتاب الحياة الكبير

ثلاث قصائد مترجمة عن الفرنسيّة للشّاعرة اللّبنانيّة أندريه شديد - تعريب : محمد الصالح الغريسي

" أنا يعني الآخر "

آرثر ريمبو

كلّما أكتبني،

كلّما اكتشف بعضا منّي

فأبحث فيّ عن الآخر

ألمح في المدى ،المرأة الّتي كنت

أدرك حركاتها

أتجاوز أخطاءها

ألج إلى داخل

وعي غائب

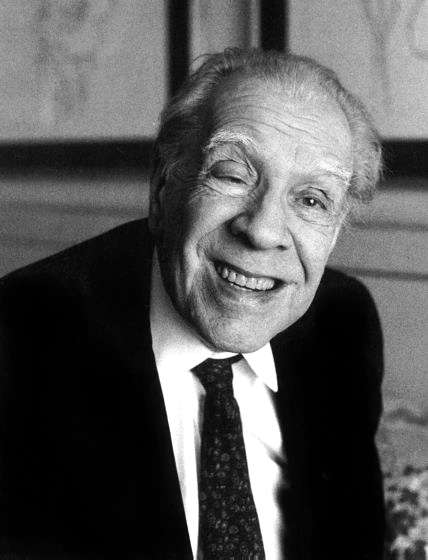

مرايا بورخيس المكسرة - ترجمة و تقديم: نورالدين بوخصيب

تقديم: لبورخيس علاقة حميمية جدا بالمرايا.. مرايا العالم و مرايا الإنسان و الأشياء داخل العالم.. و من كثرة حضورها في وجدانه و فكره فهو يخشاها كثيرا لدرجة أنه يدعو الله ألا يحلم بالمرايا.. مرايا بورخيس المتشذرة قاسية جدا لأنها تكشف عن رعب العالم.. هناك تضعيف لامتناهي و تشعب أبدي للأشياء و الأفعال من خلال المرايا المحدقة و المرعبة لأشياء العالم نفسها.. بورخيس كاتب المتاهات بامتياز يضعنا من خلال مراياه اللامنقطعة أمام قسوة العالم و رعبه في فعل التضعيف الدائم.. إلى جانب شذرات لبورخيس يجد القارئ ترجمة لمقاطع لروا باستوس، لفرناندو بوسوا و موباسان في نفس الموضوع..

تقديم: لبورخيس علاقة حميمية جدا بالمرايا.. مرايا العالم و مرايا الإنسان و الأشياء داخل العالم.. و من كثرة حضورها في وجدانه و فكره فهو يخشاها كثيرا لدرجة أنه يدعو الله ألا يحلم بالمرايا.. مرايا بورخيس المتشذرة قاسية جدا لأنها تكشف عن رعب العالم.. هناك تضعيف لامتناهي و تشعب أبدي للأشياء و الأفعال من خلال المرايا المحدقة و المرعبة لأشياء العالم نفسها.. بورخيس كاتب المتاهات بامتياز يضعنا من خلال مراياه اللامنقطعة أمام قسوة العالم و رعبه في فعل التضعيف الدائم.. إلى جانب شذرات لبورخيس يجد القارئ ترجمة لمقاطع لروا باستوس، لفرناندو بوسوا و موباسان في نفس الموضوع..

كانت إحدى دعواتي الملحة إلى الله و إلى ملاكي ألا أحلم بالمرايا. أعرف أنني كنت أراقبها بحزن. و كنت أخشى، أحيانا، أن تنفصل فجأة عن الواقع، مثلما خشيت، أحيان أخرى، أن أرى وجهي مشوها بـتعاسات غريبة. و قد علمت أن هذا الخوف، حاضر من جديد، بإدهاش، داخل العالم.

الترجمة بين المثاقفة والعولمـة - المصطفى عمراني

مقدمة:

مقدمة:

من المعلوم أن الترجمة شكلت على الدوام باعتبارها نشاطا إنسانيا جسرا للتواصل والتفاعل والتلاقح بين اللغات، ورحلة في الثقافات والحضارات المغايرة، وسعيا نحو ارتياد آفاق جديدة وأسئلة وجود وهويات متنوعة ومختلفة...

وقد دفعت أهميتها (الترجمة) المهتمين بها إلى إنتاج خطابات متنوعة حولها، تراوح موضوعها بين التساؤل عن نظرياتها ونماذجها وحقولها التطبيقية...

وقد ارتأينا في هذا المقام أن نربطها بإشكالية المثاقفة والعولمة. وهي إشكالية نتغيى من خلال الخوض فيها إثارة جانب مهم يمكن اختزاله على الشكل التالي: هل ما زالت الترجمة تساهم– كاستراتيجية لتوليد الاختلاف – في تكريس لغة المثاقفة ولغة الحوار بين الثقافات والحضارات المتنوعة، أم أن دورها في الوقت الراهن سلبي في ظل العولمة الكاسحة التي تلغي الخصوصية اللغوية والهوية الثقافية والشخصية الحضارية للأمم، وتدحض فكرة التوازن لصالح الهيمنة والاختراق وتكريس الثقافة الواحدة ؟

بمعنى هل الترجمة - كما يذهب إلى ذلك رشيد برهون- باعتبارها رديفة التعددية والتنوع، مثاقفة ندية أم خضوع "عولمي" يرمي إلى إقصاء كل أشكال التعدد اللغوي والثقافي ...؟

هابر ماس ومفهوم الفضاء العمومي - ترجمة نورالدين علوش

في الوقت الذي أصبحت الحركات الاجتماعية، أكثر منا أي وقت مضى محتاجة؛ إلى تمثيلية ووضوح سياسي ، يجدربنا إعادة قراءة هابرماس لملائمة إطار التفكير والعمل حتى ولو وصف البعض أعماله باليوتوبيا السياسية.

في الوقت الذي أصبحت الحركات الاجتماعية، أكثر منا أي وقت مضى محتاجة؛ إلى تمثيلية ووضوح سياسي ، يجدربنا إعادة قراءة هابرماس لملائمة إطار التفكير والعمل حتى ولو وصف البعض أعماله باليوتوبيا السياسية.

إذا كان الفيلسوف يركز في أبحاثه الأخيرة على ضرورة تجاوز الدولة- الأمة ، من اجل مناهضة عولمة التدفقات ( السياسية الاقتصادية)فان ذلك عن طريق تشكل اجتماعي للفضاء العمومي الذي يشكل محركه التحليل النقدي للوظائف السياسية للدولة.

في كتابه" الفضاء العمومي اركيولوجيا الدعاية باعتبارها مكون أساسي للمجتمع البرجوازي" . قدم هابر ماس دراسة سوسيو- تاريخية لتحولات بنية الفضاء العمومي البرجوازي منذ بدايته إلى يومنا هذا.

هذا الظهور والتطور لمبدأ الدعاية باعتباره مبدأ شرعي لمراقبة السلطة السياسية مرتبط بالفرد( البرجوازي المثقف).

فامتلاك الفرد لهذه الكفاءة السياسية ، تمت بالتدرج بواسطة تمثيل موقف وشرعية فردية أو جماعية ؛ بالرأي والنقد العقلاني دون اعتبار للسلطة السياسية.

الترجمة والتنمية ـ عبد المجيد العابد

تعد الترجمة في الأصل نقلا للمعاني من لغة أصل إلى لغة هدف، ويرجع الحديث عنها مع أسطورة بابل التي تعد بداية اختلاف الألسن في النسق الإنساني، ومنه فالترجمة أساسا هي قنطرة العبور إلى الآخر المختلف لسانا والتواصل معه، فهي إذن من الناحية المثولوجية نتيجة مستندة إلى عقاب إلهي للبشرية التي حاولت ابتداء الاتصال بالإله والاطلاع على أسراره. والحاصل إذن، من هذا المنظور عينه، أنها تمثيل للعقاب وهروب منه في الوقت نفسه، وتجاوز له عبر خلق قناة للتواصل بوساطة الترجمة، ونقل المعاني المستعرضة بالنظر إلى الألسن المبلبلة.

تعد الترجمة في الأصل نقلا للمعاني من لغة أصل إلى لغة هدف، ويرجع الحديث عنها مع أسطورة بابل التي تعد بداية اختلاف الألسن في النسق الإنساني، ومنه فالترجمة أساسا هي قنطرة العبور إلى الآخر المختلف لسانا والتواصل معه، فهي إذن من الناحية المثولوجية نتيجة مستندة إلى عقاب إلهي للبشرية التي حاولت ابتداء الاتصال بالإله والاطلاع على أسراره. والحاصل إذن، من هذا المنظور عينه، أنها تمثيل للعقاب وهروب منه في الوقت نفسه، وتجاوز له عبر خلق قناة للتواصل بوساطة الترجمة، ونقل المعاني المستعرضة بالنظر إلى الألسن المبلبلة.

تتعدد أوجه الترجمة في علاقتها بالتنمية من خلال هذا الأساس الميثولوجي نفسه، إذ أساسها الحاجة إلى التواصل والتقدم، ولولا هذين السببين لبقيت الألسن مبلبلة، فلهذا كانت أنماط التواصل متعددة بتعدد ركائز الحياة الإنسانية من النواحي الدينية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والعلمية وغيرها.

إن الترجمة من الناحية الدينية هي تعرف على الآخر لاتقاء شره أولا، والسيطرة عليه ثانيا من الناحية الاعتقادية، حيث ارتبطت بالفتوحات الإسلامية، وبالاستشراق، وبالتبشير بالنصرانية، وبالتهويد، وغير ذلك من الاعتقادات غير الرسالية، فكانت من المنظور الإسلامي أساسا في التواصل مع الشعوب التي تصلها الدعوة المحمدية، فمن عرف لغة قوم أمن شرهم، وهي من المنظور الاستشراقي الأداة الحاملة للفكر فبمعرفتها يمكن الاطلاع على الفكر الشرقي إنتاجا وترويجا، وتيسير السيطرة عليه أخيرا، ولهذا كان الاستشراق، أي الاطلاع على حضارة الشرق تمهيدا للحروب الصليبية والاستعمار والتبشير بالنصرانية. إن الترجمة إذن تجسيد للتواصل الديني(الإسلام)، وللدوغمائية البرغماتية(اليهودية والنصرانية) التي تفرض، في كثير من الأحيان، المعتقد بعيدا عن التواصل الديني الفعال وحفظ الهوية والخصوصية.

"المعلم الجاهل" ل"جوزيف جاكوتو – ترجمة : بشير الجويني

الفصل الأول : مغامرة فكرية

الفصل الأول : مغامرة فكرية

عاش جوزيف جاكوتو أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة لوفان سنة 1818 مغامرة فكرية فلم تكن مسيرته الطويلة الحافلة لتجعله بمنأى عن المفاجئات. فقد احتفل سنة 1789 بربيعه التاسع عشر في مدينة ديجون أين كان يقدم درس الخطابة و يتهيأ لدخول مهنة المحاماة .فقد عمل سنة 1792 في فرقة المدفعية الجمهورية ثم انتقل على اثر الجمعية العامة بين التدريس في قسم الذخيرة و سكرتارية وزير الحرب و نائب مدير مدرسة الاختصاصات المتعددة بباريس .ودرس على اثر عودته إلى ديجون الرياضيات التحليلية و الرياضيات البحتة و المتسامة و الأفكار و اللغات القديمة و القانون.كما تم اختياره سنة 1815 رغما عنه ونزولا عند رجاء زملائه نائبا .شكلت عودة آل بوروبن دافعا للمنفى كما تمتع بحرية منحها إياه ملك هولندا تجلت في رتبة أستاذ بنصف مرتب .كان جاكوتو عارفا بآداب الضيافة و كان يخّيل له تمضيته أيام هنيئة في لوفران.

لكن الأقدار لم تشأ ذلك فقد نالت دروس الأستاذ المتواضع إعجاب الطلبة و تذوقوا لذتها .وقد كان منهم عدد غير هين يجهل الفرنسية . كما كان جوزيف جاكوتو بدوره يجهل الهولندية .فلم يكن بذلك يوجد أية لغة يستطيع أن يعلمهم بها ما يطلبونه منهم .لكنه على الرغم من ذلك أرد أن يحقق أمنيتهم .لذلك كان من اللازم إيجاد شيء يكون قاسما مشتركا يجمعهم .في ذلك الحين كانت تطبع مجلة "تيليماك"في بروكسال في نسخة ثنائية اللغة .

حوار مع المفكر المبدع الدكتور علي القاسمي - عزيز العرباوي

ـ الترجمة متدنية في البلاد العربية ولم تحقّق أيَّ هدف من أهدافها.

ـ الترجمة متدنية في البلاد العربية ولم تحقّق أيَّ هدف من أهدافها.

ـ الأدب العربي متخلّف أسوة بالأقطار العربية.

ـ لا يوجد لدينا أدباء أو كتّاب محترفون، كلّهم هواة.

ـ العرب أُمّيون في معظمهم والمتعلِّمون العرب لم يتعوّدوا القراءة.

علي القاسمي كاتب وباحث عراقي مقيم في المغرب منذ سنة 1978. تلقى تعليمه العالي في جامعاتٍ في العراق (جامعة بغداد)، ولبنان (الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة بيروت العربية)، وبريطانيا (جامعة أكسفورد)، وفرنسا (جامعة السوربون)، والولايات المتحدة الأمريكية (جامعة تكساس في أوستن). وحصل على بكلوريوس (مرتبة الشرف) في الآداب، وليسانس في الحقوق، وماجستير في التربية، ودكتوراه الفلسفة في علم اللغة التطبيقي . مارس التعليم العالي وعمل مديراً في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط؛ ومديراً للأمانة العامة لاتحاد جامعات العالم الإسلامي. يعمل حالياً مستشاراً لمكتب تنسيق التعريب بالرباط، وهو عضو مراسل عن العراق في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وفي مجمع اللغة العربية بدمشق، وعضو الهيئة الاستشارية للمركز الكوري للغة العربية والثقافة الإسلامية في سيول. يجيد الإنكليزية والفرنسية، ويلم بالإسبانية والألمانية.