تمهيد:

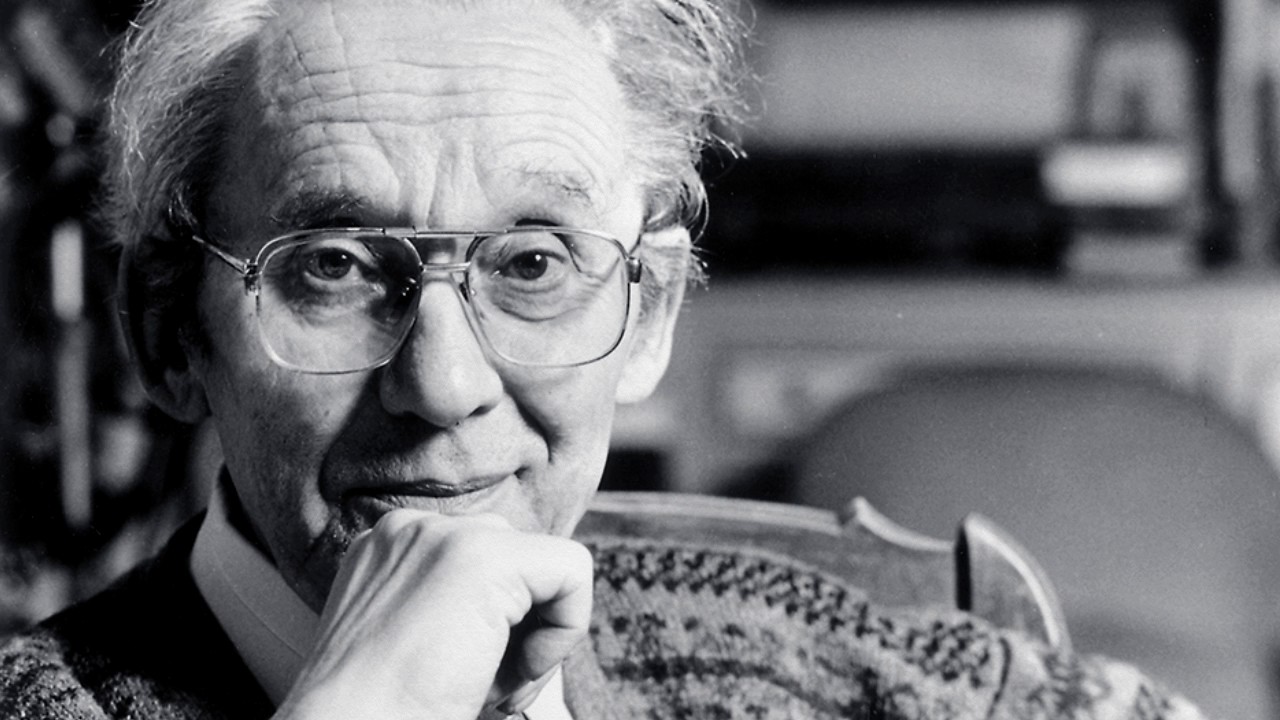

"كتبت في الكلمات: "غالبًا ما كنت أفكر ضد نفسي". لم يتم فهم هذه الجملة أيضا. لقد رأينا المازوشية هناك. ولكن هذه هي الطريقة التي يجب أن تفكر بها: أن تثور ضد ما قد تكون قد غرسته في نفسك ".

- جان بول سارتر، في الكلمات وكتابات أخرى عن سيرته الذاتية

تتنزل تجربة التفكير عند بول ريكور ضمن المسار الذي خطه جان بول سارتر عندا قام بالربط بين النظرية والممارسة وبين المعرفة والالتزام وبين الحرية والمسؤولية وبحث عن اخلاقيات وجودية تعتمد على المسلكية الفنومينولوجية الأنطولوجية ولكن ريكور أضاف اليها الرمزية والهرمينوطيقا والسردية والايتيقا وبحث عن تأسيس فلسفة للفعل ضمن مسار جديد تتقاطع فيه المقاربات التحليلية وفلسفة اللغة والذهن والعلوم العرفانية. ألا يقع المرء في التناقض لما يفكر ضد نفسه؟ وكيف يمثل النقد الذاتي شرط تقدم الفكر الفلسفي عند ريكور؟

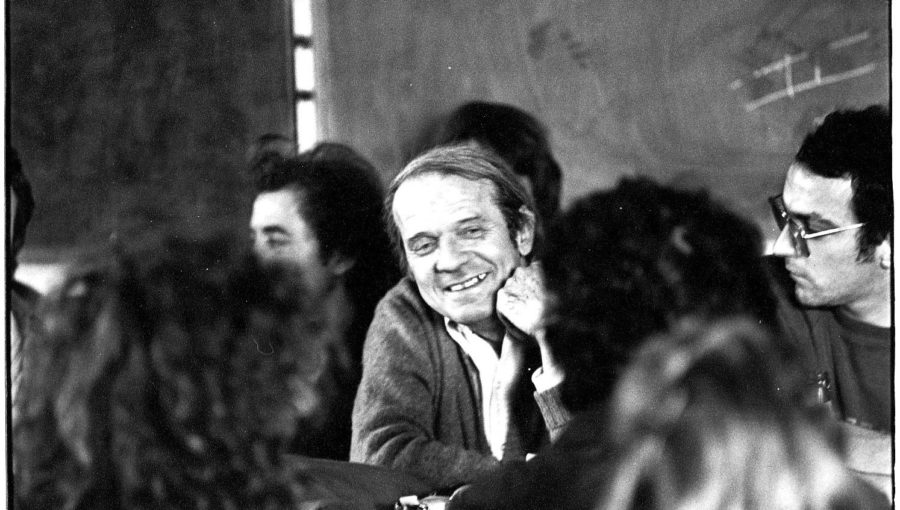

كيف تساعدنا السينما على إيجاد افتراضات فلسفية جديدة حسب جيل دولوز؟ - ترجمة د.زهير الخويلدي

كل ممارسة فكرية تفترض "صورة للفكر". على الأقل هذا ما يحاول جيل دولوز إظهاره في كتاباته، من الاختلاف والتكرار إلى ما هي الفلسفة؟ من صورة الفكر التي تُفهم على أنها فرضية ذاتية، على "مستوى الجوهر"، يتم بناء أي نظام فلسفي بالارتباط مع الصورة التي يعطيها الفكر لنفسه. في الفلسفة، يفهم دولوز من خلال صورة الفكر مجموعة الافتراضات التي نعيّن منها معنى التفكير. لقد تبين أن مكانتها خاصة جدًا لأن هذه الصورة الفكرية ضرورية ومتأصلة في الفلسفة في حين أنها غير فلسفية. على أساس هذا الغموض تبرز الروابط بين صورة الفكر الفلسفي والصورة السينمائية. من الواضح حقًا لدولوز أن للسينما القدرة على تعديل الافتراضات المسبقة اللازمة لخلق صورة جديدة للفكر الفلسفي والتي من شأنها إعادة تقييم العلاقة بين المادة والفكر. تحقيقا لهذه الغاية، يتبع دولوز بشكل طبيعي في أعقاب التفكير الذي بدأه هنري برجسن ، لكنه يتظاهر أيضًا بأنه وريث جيلبرت سيموندون ، الذي لم يتوقف أبدًا عن التشكيك في مسألة "تعديل" المادة. في أعماله. ومع ذلك، فإن السينما بالنسبة لدولوز هي بالضبط "تعديل للمادة"، أي تكوين المادة من خلال قالب متغير وزمني. في النهاية، يركز دولوز على مسألة العلاقة بين علم الأحياء والسينما، في ضوء عمل اللغوي غوستاف غيوم، الذي يتصور "مسألة ما قبل لغوية". هذا بالطبع له صدى مع تعريف مستوى الجوهر الذي قدمه دولوز وغتاري في" ماهي الفلسفة؟"

انعطاف مارتن هيدجر من الموجود الى الوجود - د.زهير الخويلدي

استهلال:

"تعني الإنسانية أن الإنسان ضروري لحقيقة الوجود "

غالبًا ما يُعتبر مارتن هيدجر الفيلسوف الرئيسي في القرن العشرين. إنه تقني للغاية ، وغالبًا ما يتم اختزاله أيضًا في موقف سياسي (النازية) ، وهو أمر مشكوك فيه للغاية لأنه لا يوجد شيء ينعكس مباشرة في عمله. إنه يجسد توليفة هائلة بين جميع التيارات الفلسفية ، من أفلاطون إلى هوسرل ، عبر هيجل وكانط ، ويغطي جميع الموضوعات (الذاتية ، الميتافيزيقيا ، الأنطولوجيا ، الجماليات ، الأخلاق ، نظرية المعرفة ، إلخ.)

يقدم مارتن هيدجر الفلسفة كأنطولوجيا فينومينولوجية ، بدءًا من تأويلات الكينونة (التي تعني الوجود أو الواقع البشري). الدازاين مصطلح يستخدمه هايدجر للإشارة إلى الكائن الذي يفهم كيانه. يكون الدازاين واعيًا. كما يؤكد أن للوجود أولوية مزدوجة ، وجودية وجودية ، على الأنواع الأخرى من الوجود. فالدازين هو كائن يستطيع أن يفهم وجود كائنات أخرى غيره. وهكذا ، فإن البنية الوجودية والأنطولوجية للكينونة هي أساس كل أنواع الوجود الأخرى. في حين أن الدازاين هو إسقاط ، احتمالية ، هو نفسه يحدد وجوده. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون الدازاين أصيلًا أو غير أصيل ، اعتمادًا على ما إذا كان احتماله يعود إليه أم لا. يكشف الدازاين عن نفسه بالأصالة أو يخفي نفسه بعدم الأصالة.

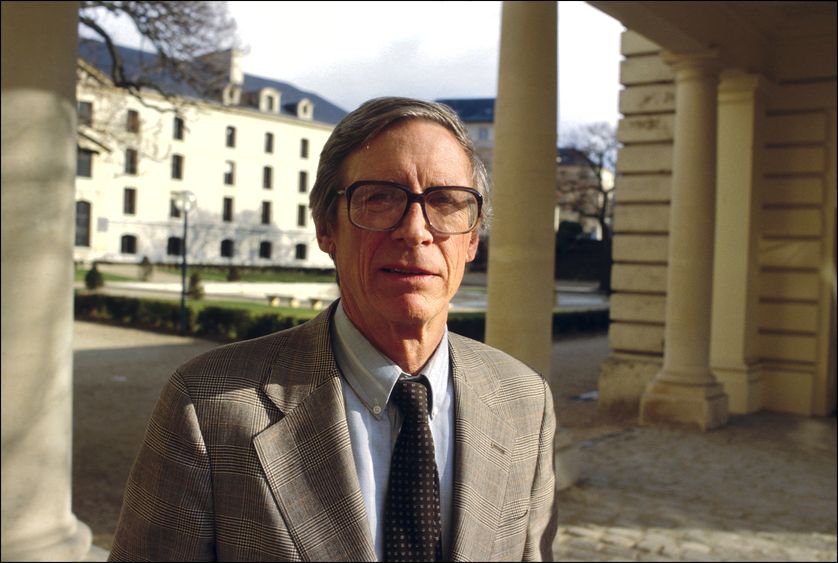

جون رولز، فيلسوف بين الاقتصاديين : مقال مفيد لفهم الاقتصاد السياسي بشكل أفضل - ترجمة د.زهير الخويلدي

"يجب على الفلاسفة السياسيين من الآن فصاعدًا إما العمل ضمن نظرية رولز، أو شرح سبب عدم قيامهم بذلك"، روبرت نوزيك

الترجمة:

"كان الاقتصاديون من بين أول من استجاب لعمل جون رولز. دفعت اعتراضاتهم بفيلسوف العدالة إلى إعادة النظر في طموحه: التوصل إلى نظرية تنافس النفعية. من الممكن اليوم، بعد فوات الأوان، والعديد من الأبحاث التي أجريت على جون رولز، أن نسترجع الرحلة الفكرية لهذا الفيلسوف الأمريكي الذي عمل طوال حياته لبناء نظرية العدالة الاجتماعية التي أطلق عليها، من أعماله الأولى ، في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي ، "العدالة والإنصاف". بالإضافة إلى كتب المؤلف ومقالاته، ومحاضراته المنشورة في الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية، لدينا العديد من المحفوظات التي رسمها المؤلف نفسه في جامعة هارفارد حيث كان يعلم دروسه. وتشمل هذه المراسلات ومعلومات السيرة الذاتية وأيضًا التعليقات التوضيحية والفهارس التي كتبها المؤلف في نهاية كل كتاب.

الإيتيقا الفكرية وابستيمولوجيا الفضائل عند باسكال أنجل - ترجمة: د.زهير الخويلدي

تمهيد:

"الإيتيقا الفكرية موضوع كلاسيكي ولا يزال قليل الدرس"

يخوض باسكال أنجل في مسألة العلاقة بين المعرفة والقيم وبين الابستيمولوجيا والكسيولوجيا أثناء مراجعته لكتاب روجر بوفيه ومحاولته تقديم رد على الأطروحة التي تربط الإيتيقا بالتيولوجيا اللاهوتية ويدعو إلى إعادة التفكير في نظرية المعرفة باعتبارها أخلاقًا فكرية من اجل اختبار تبرير معتقداتنا ،لكنه يرى حياة الفكر أيضًا ، مثل كل أشكال الحياة ، محملة بالقيم. لها فضائلها ورذائلها، ويعود حول هذا الموضوع الى أرسطو الذي كان يعتقد بأن هذه الحياة منظمة بشكل جيد ويشيد كذلك بفضيلة التواضع عند توما الأكويني. كما ينقد تساءل المؤلف عما هو صواب الاعتقاد والادعاء بمعرفة. بالنظر إلى نظرية المعرفة كجزء من الإيتيقا، والتي تتعلق بالحياة الفكرية ، فإنه يتساءل عن شرعية المواقف الفكرية وكذلك قيمتها، مؤكداً أن الفسق موجود في الفكر ، كما في الحياة العملية ، يدعونا إلى جعل الفضائل شريان الحياة. فماهو رد أنجل على هذا التصور؟

في تناقض واجب قول الحقيقة مع الحق في الكذب عند عمونيل كانط - تمهيد وترجمة: د.زهير الخويلدي

" يجب ألا يتكيف الحق أبدًا مع السياسة ؛ بل على العكس ، يجب أن تتوافق السياسة دائمًا مع الحق."

تمهيد:

تعود شهرة عمانويل كانط ( 1724- 1804 ) الى الكتب النقدية الثلاث عن العقل والإرادة والذوق ومقاله عن الأنوار والاستعمال العمومي للمعرفة الفلسفية والعلمية وبعض النصوص عن السلم والحرب والتاريخ والفن. غير أن الكثير من التأملات النقدية في بعض القضايا الفلسفية المتروكة قد مثلت انشغالا طريا لفيلسوف الأنوار الألماني وجعلت يخوض غمار مباحث ساخنة وقضايا خلافية وخاصة مسألة التمييز بين الجميل والجليل في الأعمال الفنية وإشكالية القانون والحرية والسعادة في السلوك الأخلاقي ومعضلة وظيفة العنف في التاريخ البشري والتمييز الحاذق بين حق الضيافة وحق الزيارة وحق الاقامة للمواطنين في الحكومة العالمية والتفريق الحاسم في الدين في حدود العقل بين الشر الجذري والخطيئة الأصلية.

في هذا النص غير المقروء وغير المعروف فكرة خطيرة تكشف عن وضعية أنثربولوجية يعيشها الانسان ويعبر فيها عن حاجته الى الكذب بين الفينة والأخرى اما للاستمرار بالنسبة للمجتمع أو لقضاء مصلحة ، والغريب أن ذلك يتناقض جذريا مع الأوامر القطعية الأخلاقية الكانطية التي تعبر عن رفضها الشديد للكذب والسرقة والقتل والظلم والاستعباد وتمنع كل الممارسات اللاإنسانية التي تخلف الضرر للأغيار. فماهي الشروط التي يبرر بها كانط الحاجة الى الكذب؟ وهل ثمة حاجة سياسية؟ وما رأي القانون فيه؟

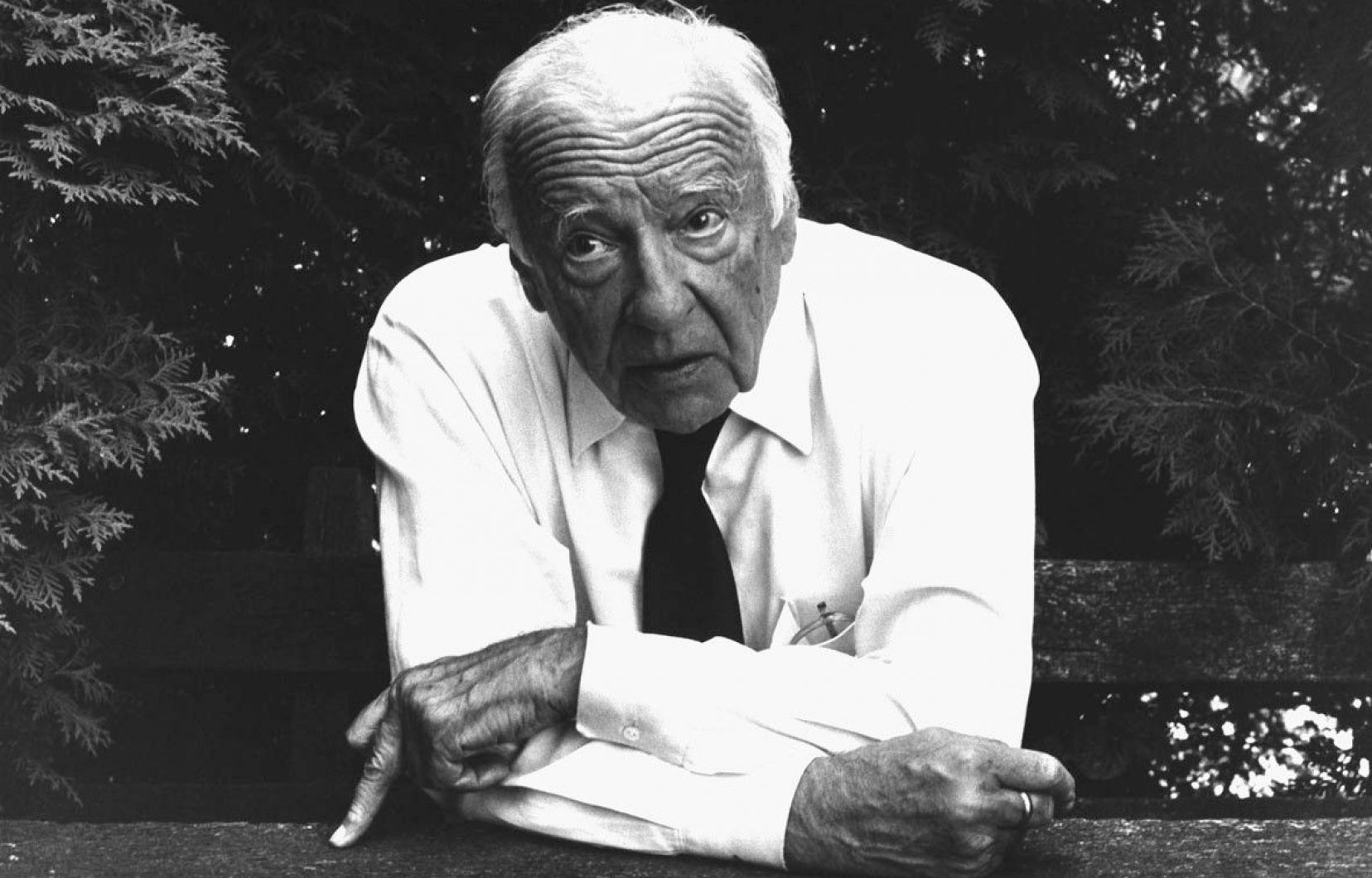

الأخلاق بين القوة والغفران عند فلاديمير يانكلفيتش - د.زهير الخويلدي

استهلال:

"أفضل ما في العوالم الممكنة هو العالم الأقل سوءًا"

فلاديمير يانكلفيتش فيلسوف فرنسي وعالم في الموسيقى ولد سنة 1903 وتوفي 1985 وهو مؤلف معروف حيث أضاء فكره على الأخلاق المعاصرة. يدافع يانكيليفيتش بالفعل عن أسبقية الأخلاق على جميع فروع الفلسفة الأخرى (الميتافيزيقيا ، السياسة ، الجماليات ، إلخ.) تظهر لغته الشعرية بشكل ملحوظ في كل من كتاباته التي تمت ترجمتها الى العديد من لغات العالم وخاصة كتابه" ولا أدري ماذا وتقريبا لا شيء " في أقسامه الثلاث: الأول: الطريقة والمناسبة والثاني: التجاهل وسوء الفهم، وفي الثالث المعنون: إرادة الرغبة .

أين تكمن المفارقات في الأخلاق؟ وبأي معنى يوجد تناقض أخلاقي؟ أي نوع من الفضيلة هو الامتنان؟ لمن نقول شكرا لك؟ هل هذا الشكر هو مثل المحبة غير المشروطة؟ لماذا تعطي دون توقع أي شيء في المقابل؟ ما هو التسامح؟ ومتى يمنح الانسان الغفران؟ ولماذا نحن الى الماضي؟ ونريد الرغبة ونرغب في الإرادة؟ وكيف تتجاوز الإنسانية مأزق التجاهل البيني وسوء الفهم وتبني علاقات تسامح وغفران وحب على الكوكب؟

ما نراهن عليه من خلال استذكار نصوص يانكلفيتش هو التصدي للعنف والكذب والشر في المجال السياسي والتمسك بالغفران والمحبة والتسامح كخيارات سلمية للتحول نحو وجود انساني ايتيقي.

قراءة في مقال محادثات في تعدد العوالم لـ "برنار لو بوڤييه ده فونتنل*" - عبدالكريم الحجاجي

كتب فونتنيل** في فترة شبابه رواية طوباوية تحمل عنوان «جمهورية الفلاسفة La République des Philosophes»، أبدى فيها تشريعات وقوانين ذات نظام ديمقراطي يقوم على الاختيار، لكن شريطة أن يتحكم في تسييره فلاسفة ماديون. ثم بعد ذلك كتب مقالا ساخرا عن الصراع بين المذهَبَين الكاثوليكي والبروتستنتي. في هذين المؤلَّفَين يبدو وكأن فونتنيل خرج عن دائرة المعتاد والقول المألوف في الصراعات الدينية التي كانت تنحصر داخل أصوار الكنائس.

إن الخروج عن المعتاد والمألوف هو ما جعل فونتنل حالة استثنائية في عصره الذي كان يمجّد الحكم الملكي المطلق للويس الرابع عشر، ويعيش صراعاً دموياً بين المذاهب الدينية. من المواقف المهمة لفونتنيل أيضاً دعمه لنظرية التطور الفكري في مؤلفه «استطراد حول القدماء والمحدثين» Digression sur les Anciens et les Modernes عام (1688). أما في كتابه «محادثات حول تعددية العوالم» Entretiens sur la pluralité des mondes – وهو موضوع دراستنا- الذي نشره عام (1686) فقد حاول تبسيط العلوم ووضعها في متناول الجميع، تماماً كما فعل حين حاول تبسيط اللاهوت في كتاب «تاريخ الكهنة العرافين» Histoire des Oracles عام (1687) الذي سخر فيه من الذين يعتقدون بالنبوءات التي ليست في رأيه سوى اختراع من الكهنة المشعوذين. أثار هذا الكتاب ضده عاصفة من النقد، لكن ذلك لم يمنع من انتخابه عضواً في الأكاديمية الفرنسية سنة 1691، ثم سنة 1697 في أكاديمية العلوم التي صار أمين سرها الدائم حتى 1740.

فلسفة الفهم عند غادامير والقراءة الهرمينوطيقية للتراث - د.زهير الخويلدي

استهلال:

" ربما لم نحقق أبدًا الكثير في نمو كياننا التاريخي، كما هو الحال عندما نلمس أنفسنا كعوالم تاريخية غريبة عنا تمامًا"

بطريقة ما ، هانز جورج غادامير (ولد في ماربورغ سنة 1900، وتوفي في هايدلبرغ سنة 2002) هو أول فيلسوف استخدم مصطلح "التأويل" بالمعنى الفلسفي الكوني - مستحضرًا مفاهيم التفسير (التأويل باليونانية) ومعنى النص من وجهة نظر غير دوغمائية (بدون سلطوية ، ولا مرجعية مؤسسية) - في شكل صفة ، لربطها بقراءة التراث المادي والرمزي والتقاليد التاريخية والثقافية من أجل خدمة غرض إعادة تعريف موضوع الفكر الحديث بالكامل. هذا الاستخدام لمصطلح "الهيرمينوطيقا" ، الذي يؤسس له غادامير نفسه المصادر التي تناسبه ، يعطي فورًا إشارة ثمينة لأهداف الفيلسوف. الألماني إنه منظور كوني ، يركز على ذكاء الأفعال البشرية ، المنسوجة هناك في أعماق الذاكرة، ولا يمكن تلخيص الخطوط العريضة له إلا بشرط تجاهل العديد من الأفكار والمواقف الجانبية التي عبر عنها في المناظرات والدروس التي ألقاها وشارك فيها.

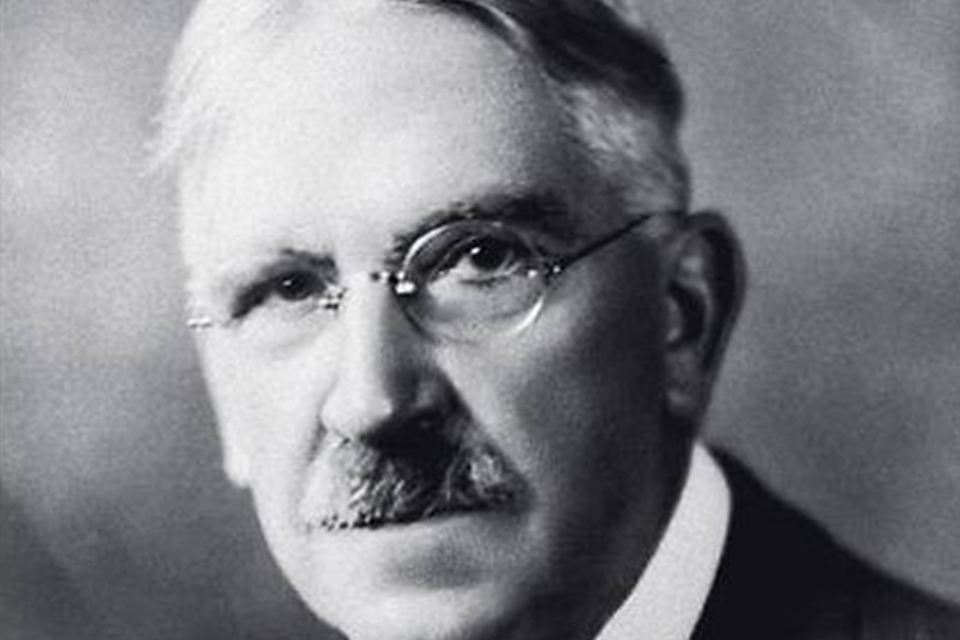

الفلسفة البراغماتية والبيداغوجيا التجريبية عند جون ديوي - د.زهير الخويلدي

"إذا كانت الفلسفة ستصبح علمًا تجريبيًا، فإن نقطة البداية هي بناء مدرسة"

تنتمي فلسفة جون ديوي(1859-1952) إلى التيار الذي أعطىاه بيرس في الأصل اسم البراغماتية لتعيين طريقة ، أكثر من عقيدة ، منتبهة للآثار العملية لأفكارنا ونتائجها الملحوظة. ومع ذلك، فإن الفلسفة الأولى التي يدين لها ديوي بالكثير من الإلهام، ليست فلسفة تشارلز س. بيرس ، ولا فلسفة ويليام جيمس ، بل فلسفة هيجل. ولم يكتشف أهمية بيرس إلا بعد أن اكتشف في الأخير شكل الفكر القائم على الديالكتيك الذي يناسبه. لكن المثالية التي ميزت أعماله المبكرة يقابلها أيضًا تأثير داروين. كما أن ديوي مدين له بمفهومه عن الخبرة، وهو مفهوم أساسي و مصدر تفاعله مع الطبيعة ، وكلاهما يعارض الثنائيات التي تميز التقليد الفلسفي.

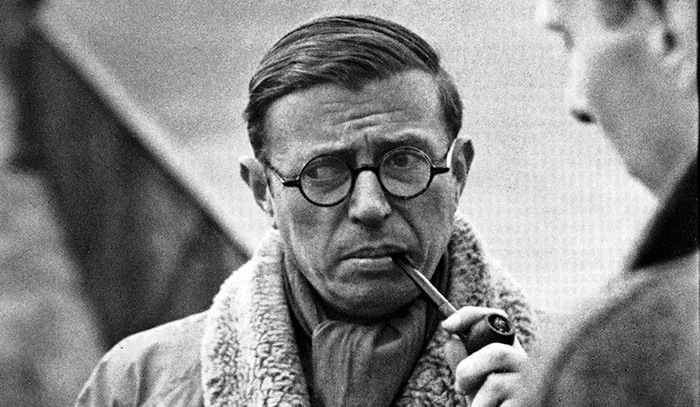

جان بول سارتر.. لا مجال عنده للاختيار بين الفلسفة الوجودية والمنزع الإنساني - أحمد رباص

ماذا لو اخترنا في فترة الارتباك الاستثنائية بسبب الجائحة للقيام بنزهة فلسفية؟ ماذا يمكن أن يقدم لنا الفلاسفة المفكرون من توجيهات وأفكار نسير على هديها في زمن خيمت عليه ظلال من اللاطمأنينة والارتياب والاستلاب؟ لنتناول أحد أشهر التيارات الفلسفية برفقة مؤسسه: سارتر والوجودية.

إذا كانت الفلسفة الوجودية قد عاشت لحظات ذروتها وسجالاتها، فإن مؤسسها على الرغم من اختفائه قبل 40 عاما لا يزال يشيد به أتباعه كما ينتقده مهاجموه.

ولد جان بول سارتر عام 1905 في باريس بالحي التابع للدائرة السادسة عشرة. بعد المدرسة العليا للأساتذة، اجتاز مرحلة تجميع البيانات في الفلسفة عام 1929 والتقى خلال نفس الفترة بسيمون دي بوفوار. قام بتدريس المادة في ثانوية لوهافر، ثم في نويي عام 1937.

خلال الحرب العالمية الثانية، وهو جندي ثم أسير، كتب بحثه الأول الذي أصبح عمله الفلسفي الرئيس تحت عنوان "الوجود والعدم". تم تجنيده كمراسل لصحيفة "كومبا" (المعركة) في عام 1944 من قبل ألبرت كامو، وقد استمتع بشعبية هائلة بعد الحرب كقائد للحركة الوجودية التي أصبحت بعد ذلك موضة.