في عام 1846 كان دوستويفسكي في الرابعة والعشرين من العمر ، حين نشر روايته الأولى " الفقراء " وقد لقيت الرواية رواجا عظيما ، ورحب بها اشهر النقاد الروس من التيار الثوري الديمقراطي وعلى رأسهم ، ناقد روسيا الكبير فيساريون بيلينسكي (1811-1848) . ودفعت هذه الرواية بدوستويفسكي الى الصف الأول بين ادباء روسيا . ولكن رواياته القصيرة اللاحقة " الشبيه " و"ربة البيت " و" نيتوشكا نزفانوفا " و" " حلم العم " و" قرية ستيبانتشيكوفو " التي صدرت كلها قبل اعتقاله عام 1849 . لم تلق رواجا كبيرا . ولم تبلغ المستوى الرفيع لرواية " الفقراء ".

من البعثرة إلى الانتظام: قراءة في رواية " ليالي تماريت" للكاتبة أمينة صيباري – د.المصطفى سلام

تحمل مغامرة الكتابة في جنسين أدبيين أو أكثر طابعها الخاص، فهل الانتقال من جنس إلى آخر يدل على امتلاك أدوات وتقنيات الجنس الجديد؟ أم أن الكتابة في الجنس الأول حققت نضجا في امتلاك الإمكانيات التعبيرية والتقنيات الفنية في الجنس الأدبي المتحول عنه؟ أم أن الكتابة في فيه استوفت شروطها الضرورية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون ضريا من التجريب الإبداعي لإمكانيات فنية واختبار تقنيات جديدة في الكتابة الأدبية ككل؟

يتطلب هذا الموضوع بحثا خاصا واستقراء لتجارب من الكتابة زاوج أصحابها بين أكثر من جنس أدبي، مثلا بين الشعر والسرد أو بين المسرح والرواية أو بين النقد والإبداع .... إذ هناك شعراء كبتوا القصيدة ثم تحولوا إلى الرواية. كما يمكن استبيان الخطاب النقدي باعتباره معرفة عالمة وعلمية وفنية بخبايا الإبداع الفني عامة كما لها خبرتها الدقيقة في مسألة الكتابة عبر الأجناس. في هذا السياق، تمثل رواية " ليالي تماريت" للشاعرة أمينة صيباري نموذجا روائيا لتجريب الكتابة الروائية بعد الكتابة الشعرية [1]. فما هي طبيعة الكتابة الروائية في هذا النص؟ وما هو الأفق الدلالي الذي يتنظم الرواية؟

سؤال الموسيقى - يوسف أبو علفه

هل يمكن لنا أن نكتب عن الموسيقى، كما لو كنا نعرفها؟ هل للنص الفلسفي أن يفسر علاقتنا بالموسيقى؟ ثم أين تذهب الموسيقى، بعد أن ننتهي من سماعها؟ في كتابه – مولد التراجيديا-يقول نتشه تلك العبارة المشهورة إلى حد مبتذل: لولا الموسيقى لكانت الحياة غلطة. لكنه الغلط المقصود لن يشير أبدًا إلى تلك الأحكام المنطقية الجافة بين الخطأ-الصواب ولا إلى ذلك التمييز القيمي (الإكسيولوجي) بين ما تقبله ثقافة أو ترفضه أخرى، بل هو غلط الحياة، في الحين الذي نتخيلها دون موسيقى. بحيث تغيب عنا، تلك الحقائق المتأتية من خلال الأذن، هذه الحاسة الزمانية، المثقلة بالقصص والحكايات والأساطير، والملهمة لتجارب الأنبياء والفلاسفة. إن الأذن أقرب إلى أن تكون حاسة للخيال، حينما تبدع العمل الموسيقي، وحين تتلقاه.

حين تُبحر بنا السفينة : قراءة في مسافات محمد آيت علو الأدبية "كأن لا أحد..!" - صلاح مفيد

يقول أحد الشعراء

إنما دنياي نفسي...

فإذا هلكت نفسي

فلا عاش أحدْ

ليت أن الشمس بعدي غربتْ

ثم لم تشرق على أهل بلدْ

يطرح الوجود إشكالا أنطولوجيا أصيلا على الذات المتكلمة والتي تفتقد لفعل الوجود والكينونة، خلو يمنع الذات المتكلمة من ترسيخ وجودها في العالم، كإمكانية للتحقق التام والكامل لفرادتها.

إنها بهذا، لا تمنح الإنسان السكن الأليف داخل مسكن الوجود، ولا تمده بفيء ظليل يستريح تحته، فيبقى هائما على وجهه في الصحراء، مكشوفا لهجير شمس حارقة تلفحه طوال العمر.

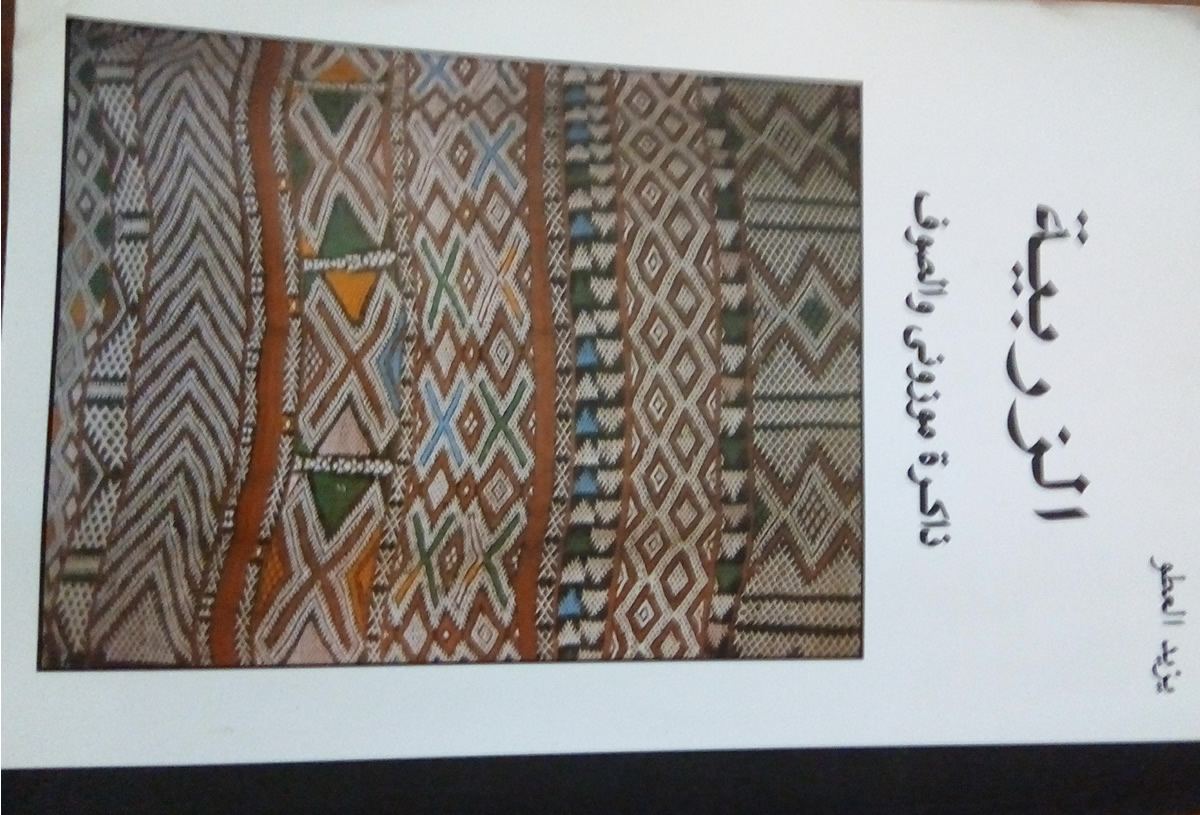

تعدد وتنوع طرائق البحث والإبداع في مؤلف "الزربية" ليزيد ألعطو - عبد النبي بزاز

أبى الفنان المجدد ، والباحث المبدع يزيد ألعطو إلا أن يغني " ريبرطاوره" الموزع بين التشكيل والنحت بمنجز ورقي مكتوب، هو ثمرة تجربة تراكمت وقائعها، واختمرت أفكارها وتصوراتها ، ونضجت رؤاها وتمثلاتها، موسوم ب " الزربية ذاكرة موزونى والصوف" يجمع ،في توليفة من أحداث تاريخية ، وأعراف اجتماعية ، ومعالم حضارية وثقافية... مؤلفا يتجاور فيه النفس السردي بنهج بحث وتنقيب لا يخلو من سمة الانتقاء والتمحيص المتوسل بعدة قوامها الاجتهاد والاستقصاء والتحري :" كل المعلومات المتوفرة في هذا الكتاب هي عبارة عن ذاكرة خاصة وبحث مستخلص من تجربة ميدانية" ص: 3 فضلا عن لمسة الفنان التشكيلي ، وحذق وأناة النحات التي يقارب بها رموز " الزربية" : "إلقيظن" : " وهي مجموعة من العلامات المعروفة بتصاميمها المتميزة. وتتمتع بلغة فريدة تجسد قوة مبدعيها و(جنوح) خيالهم في مجال الإبداع" ص:30.

فلسفة اللغة عند القدماء - جعفر لعزيز

مقدمة:

إن المأثور لدينا في موقف البحث عن أصل اللغة، خلق إشكالا كبيرا منذ البدايات الأولى في فلسفة اللغة مع محاورة كراتيلوس، التي تناولت مسائل رئيسة حول اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالفكر والمنطق من جهة، وبالواقع والتاريخ والقصدية من جهة أخرى، ذهبت بالفلاسفة مذاهب عديدة، كان فيها بون شاسع في حسم قضايا مرتبطة باللغة، أسها البحث في أصل اللغة، وهو ما تسعى هذه الورقة إلى مقاربته وإبانة ما زبر به علماء العرب من مواقف وآراء تختلف باختلاف مذاهبهم، بتخصيصنا للفيف من علماء اللغة، الذين كانت لهم مزية السبق في كشف حجب أصل اللغة بتقديم أدلة حول كل موقف الذي يتراوح بين التوفيق(الاصطلاح، والوضع) والتوقيف( الالهام، والطبع).

المحور الأول: الأسس والمفاهيم:

رواية "السمان والخريف".. كيف صور نجيب محفوظ إحباطات مصر بعد ثورة يوليو؟ - شريف مراد

يُعلِّق بعض النقاد على أدب نجيب محفوظ بأن لغته سهلة وبسيطة وربما غير أدبية، تُشبه في أحيان كثيرة لغة الصحافة ولغة الشارع العادية، بعيدة عن المجاز والتراكيب اللغوية، وهو ما يُميّز كتابة الأدب والرواية، يرى الناقد الأدبي رجاء النقاش(1) أن هذا النقد لم يجانب الصواب كثيرا، فلغة نجيب محفوظ بالفعل سهلة وتكاد تكون مفرطة في البساطة، إلا أن هذا -بحسب رجاء النقاش- إحدى نقاط قوة أدب نجيب محفوظ وليس نقاط ضعفه، فنجيب كتب بلغة الناس التي يحكي عنهم، أدب نجيب محفوظ هو حكايات المصريين في حياتهم اليومية العادية، وحكاياتهم في أحداثهم التاريخية الكبرى في الثورات والانقلابات، في المخابئ تحت قذائف الغارات الجوية، وخلال حركات التأميم وحملات التطهير، كل هذا موجود في أدب نجيب محفوظ.

الأدب لعبة النهايات - ذ.رشيد سكري

من أين تبدأ لعبة الأدب و أين تنتهي ؟

إن الإبداع عذاب و ألم و أمل على سمْت الكتابة. كيف يحول الكاتب مواقع نجوم بعيدة إلى جواهرَ و ألماس قريبة، نستشفها عبيرا فيَّاحا، بل هواء جديدا يعبق بنسيم الحياة ؟ لا حديث عن أدب خال من إمتاع و مؤانسة، ولا خير في كتابة و إبداع غير مَسْجور بطموح الخيال و التغيير. نتحدث كثيرا، بل نستشيط عذوبة الكلام عن أساليب فنية في الكتابة ؛ أهي شخصيات " تلعبُ الورق" ؟ أم هي زمكان في " الجبل الأقرع " ؟ أم هي حَبكة " الأيام" ؟ وبالرغم من ذلك فإننا ننسى شيئا مهما، في تقديري، العلاقة التي تربط بين السارد وشخصياته، التي دفنها في الأقاصي، وعاد وحيدا، ولم يترك الجسر. السارد المتواري خلف صوتي وصوتك وصوت الزمان، يأتينا برؤية نتحسس بها الوجود . علاوة على أن رؤيتي و رؤيتك من خلف، أستحضر بها وعبرها كتابات ذهبت قاصدة النهايات ؛ فما كان نجيب محفوظ، الروائي المصري، إلا شاعرا روائيا، وكهنوت الرواية العربية، يتسامى إحساسنا عبر شوارع و حارات القاهرة والإسكندرية وبور سعيد وثرثراث فوق النيل.