تنضاف مجموعة "ضرع لا ينضب" القصصية لرصيد لحسن حمامة السردي ، فهي المجموعة السادسة والإصدار السابع الذي استأنف فيه الكاتب مغامرته الإبداعية في جنس ظل وفيا لإغراءاته وغواياته لأكثر من أربعة عقود بعد استراحة محارب في منجز مغاير موسوم ب "سدول ومياه سدم" وهي تجربة بطروحات وأبعاد سوسيو ثقافية تعكس هموم وانشغالات الكاتب بقضايا ذات طابع اجتماعي وثقافي...ظلت منخرطة في صلب اهتماماته الفكرية والإبداعية ، بل ساهمت في تأسيس وبلورة رؤية غنية بزخم إبداعي يروم التغيير والتبديل من خلال جنس القصة القصيرة بما تتيحه مكوناتها التعبيرية و الجمالية ، وأبعادها الدلالية من آفاق تتغيا استشراف عوالم ترهص بالتغيير والتحول للقطع مع زمن الركود والجمود.

التأمّـل والمحسوس في نصوص الشاعر العراقي خزعل الماجدي - علاء حمد

الشعر أفيون الذات ( ومفردة أفيون تعني التخدير ) لذلك مانلاحظه بأن حالة من السكر تصيب المتلقي من خلال ذاتية الباث التي اعتمدت قصدية المعاني، والبحث عن المحسوس التأملي؛ وهذا يعني لنا تحرير المحسوس وانطلاقة تجلياته بين الأشياء وبين ماتطلقه الذات في مرحلة تنقيبها عن عالم لتستقرّ به، فالذات تعوم على بحر من العوالم التي تدور حولها؛ والمحسوس بتأملاته يشكل الباث الأوّل من خلال البحث عن تلك العوالم واختراق معانيه والتعامل معه من خلال إيجاد علاقات في الحقول الخيالية والتصويرية وكذلك التصورية، خارج الحدود التي ينتمي إليها المحسوس، بل هو في حالة من حالات التحرر الإستطيقي من جهة، والتحرر مع المختلف؛ فالاختلاف يؤدي إلى مساحة من اللغة التعيينية والتي لها علاقة مع الرمزية؛ وطالما نحن مع الاختلاف النوعي والاختلاف اللفظي فإننا في منطقة الخيال والتخييل، فالمتخيل يتحرك مع المحسوس لتأسيس منظوره الشاعري في التأمل الحسي، ولا نستطيع التخلي عن المحسوس مهما كانت غرفة الخيال مسيطرة وحجم مساحتها وتأثيرها على الذات أو الذهنية، فالمحسوس يتحرك بشكله التأملي ليجد منطقته الحسية أيضا وتصويب ونقل الأشياء المحسوسة من الخارج والداخل، ونقول الداخل، وذلك لوجود خزائن المعرفة الحسية وكذلك المعرفة المنظورة من خلال المحسوس واتجاهاته نحو الإمساك بالجمالية طالما أنّها من عوامل تحرره واتجاهاته نحو الإستطيقا.. فالصورة الحسية تصاحب المحسوس، وتعمل رسالة؛ رسالة إلى المرسَل إليه؛ ليتكون لدينا محسوس آخر، له استقباله كمرسَل إليه، ليصبح أحد أدوات النصّ عن التأسيس والتشييد، ويشارك في التفاعلات والانفعالات النصية والتي يدخلها المحسوس ولو بشكل جزئي..

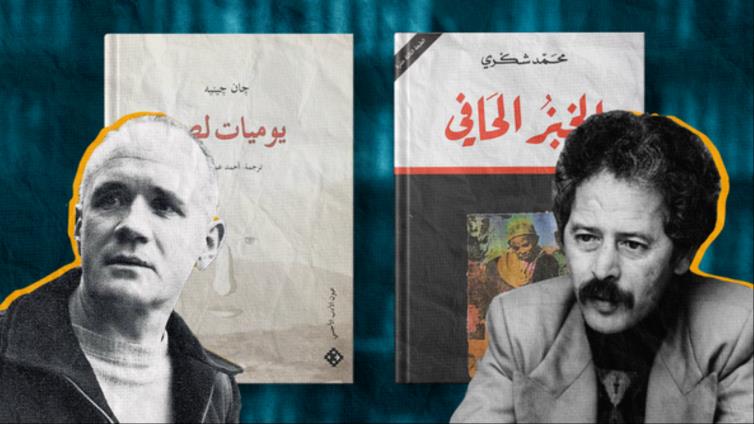

ما بين يوميات لص والخبز الحافي.. حينما يصبح اللص أديبا - زينب البقري

رجلان منبوذان من مجتمعهما منذ لحظة ولادتهما، يقتاتان يوميا من السرقة، الأول تركته أمه لقيطا على عتبة المؤسسة العامة لرعاية اللقطاء في ديسمبر/كانون الأول 1910 ولم يكن قد أتم عامه الأول بعد، والثاني وُلد في 1935 لعائلة تترنح أوضاعها بين الفقر والفقر المدقع. والد الأول ظل مجهولا، أما الآخر فعرف أباه، ولكنه عرفه أبا قاسيا قتل أخاه أمام عينيه. احترف الأول ممارسة كل أنواع الشرور، أما الثاني فعرف صغيرا كيف ينتقي من بين أكوام القمامة طعامه، كلاهما عاش على أطراف المدينة حيث الفقر والجوع والجريمة، كانت باريس موطن الأول، أما الثاني فطنجة مدينته.

وجع الأنثوي في مجموعة " خمائل حالمة " للتونسية سماح بني داود- أحمد الشيخاوي

[أخبروه

أنه الحقيقة الوحيدة

في ميزان أيامي

سكناه أنا

وإن خذلته جميع النساء ](1)

وأنت تطالع للشاعرة التونسية المبدعة ،سماح بني داود، تدرك أنك إزاء تجربة تنحاز إلى الأنثوي ، وتسخّر له العديد من الميكانزيمات ،من أجل استفزاز ماهيته ،واستنطاق خباياه وأسراره.

يتبدى ذلك لغة وخطابا وأسلوبا، فهذه المبدعة تضرب من قلب القوة الناعمة، معتمدة على معجم العشق الصافي، الغزير بالدلالة وتناسلات أنساق محاكمة راهن الأنثوي ، عبر جملة من التصورات ،التي تتنفس من خلالها الذات المبدعة ، هويتها المشتهاة، الرامية إلى أنوثة كاملة، عذراء الصفحات ، لا تلطّخها الغطرسة الذكورية ، أو الفحولة المقنّعة.

محمود درويش.. كيف أثرت تحولات السياسة في أساليبه الشعرية؟ - محمد علاء الدين

"بحرٌ لأيلولَ الجديدِ. خريفُنا يدنو من الأبوابِ...

بحرٌ للنشيدِ المرِّ. هيَّأنا لبيروتَ القصيدةَ كُلَّها.

بحرٌ لمنتصفِ النهارِ

بحرٌ لراياتِ الحمامِ، لظلِّنا، لسلاحنا الفرديِّ

بحرٌ للزمانِ المستعارِ

ليديكَ، كمْ من موجةٍ سرقتْ يديكَ

من الإشارةِ وانتظاري

ضَعْ شكلنا للبحرِ. ضَعْ كيسَ العواصفِ عند أول صخرةٍ

واحملْ فراغَكَ… وانكساري

العجيب في أقصوصة حسّان وحارس الكنز - عبد الباقي جريدي

يجمع الكاتبُ نور الدّين بنبوبكر[i] في إنتاجه الإبداعي بين أجناس أدبيّة مختلفة من بينها القصص الموجهة للطفل وكتابة نصوص مسرحيّة ومحاولات في الشعر والقصّة باللغتين العربية والفرنسية فلم يمنع اختصاصه في تدريس الفرنسيّة من الولع باللُّغة العربيّة والكتابة بها على ما تحملهُ هذه المُغامرة من مخاطر " فمن لم يحذر مزالقها لا يأمن مآزقها " نظرا لصُعُوبة الجمع بين لُغتين في عملية التخاطب فما بالك إذا تعلّق الأمر بالكتابة الإبداعية .

ويمثل عمله الأخير المعنون بحسان وحارس الكنز من آخر أعماله الإبداعية المكتوب باللُّغة العربية وهو من حيث التجنيس أقصوصة موجهة إلى اليافعين" والأقصوصة جنسٌ سرديٌّ وجيز يتميّز بتقلّص الشّخصيّات والأحداث وضمور سعة المكان وامتداد الزّمان ..وقد اختلف الدّارسون في تحديد خصائص الأقصوصة .."وقد بادر كثير من نقّاد الأدب من بينهم شارل فيال " (charles Vial) إلى اقتراح تصنيفات للأقصوصة بعضها شكلي ، وبعضها الآخر مضموني كأن تكون رومنطيقيّة أو واقعية أو وجوديّة أو عجيبة ..وتعتبر الأقصوصة امتدادا لتقليد الحكاية الشّعبيّة المنظومة (Fabilau) في القرون الوسطى وتطويرا لأقاصيص بوكاشيوا (Boccace) في عصر النّهضة " [ii] و بعيدا عن إشكاليّات التصنيف الأجناسي بدت لنا الأقصوصة مستجيبة للكثير من شروط إنتاجها فقد نزع فيها صاحبها نزعة مألوفة في كتاباته وهي العجيبُ فاختار أن يُولّي وجهه شطر الكتابة العجائبيّة يخرج فيها النّص من ربقة الواقع ليعانق الخيال في كلّ عناصره غرابة واختلافا ولعلّ من أهمّ النُّقاد الذين اعتنوْا أيما اعتناء بالعجيب تزفتان تودوروف (T TODOROV) في كتابه مدخل إلى الأدب العجائبي الذي وقف فيه على خصوصيّة هذا النّمط من الكتابة ذلك" أنّ دراسة تودروف تدشّن المُقاربة المنهجيّة التنظيريّة للفانطستيك بوصفه جنسا أدبيّا يتميّز بمكوناته البنيويّة وبخصائصه الخطابيّة مثلما يتميّز بخصوصيّته الدّلاليّة وتيماته النّوعيّة " [iii] ولكنّ المسألة لا تخلو من تعقيد لأنّ المفهوم ظلّ لأمد مجال اختلاف وتباين فما الذي يحضر في النص الأدبي حتّى نعتبره أدبا عجيبا؟

جنون العبقرية - مأمون أحمد مصطفى

تراودني أفكار غريبة، قريبة من الجنون، تنتهك اصوليات المنطق، وتهتك ستر الأشياء، كالطموحات الممزوجة بتوتر وغليان لا يهدآن، يقال أحيانا بان المس ينقل الانسان الى اقصى درجات الادراك والعمق، بعكس ما هو سائد في المفهوم المرعب للشعور المستتر خلف الخوف من الغريب والمستهجن، او بصورة اصح، خلف المستبد القاتل بسادية تمتزج بها النرجسية.

مثلا، فكرت ذات مرة ان أحمل جسدي لأضعه على ناصية شارع مهجور غير مطروق، واتركه هناك انتظارا لمار او طارق، ربما عام، وربما مئة مليون عام، وكان علي ان اخضع روحي ومشاعري للبقاء في حالة يقظة مستمرة دون الشعور بالإعياء او الوهن والوسن، ولان طبيعة الجسد مرتبطة بالروح، شعرت بغصة وانفصام هائل اودى بذاتي الى معتقل الواقع والعجز، مرضت مرضا شديدا، وبكيت، اُرهقت كثيرا، وفجأة، شعرت بثقل هائل، قلت: أستطيع أن أحقق كل ما صبوت اليه، ليس فقط لمئة مليون عام، الى أزمان يعجز العقل عن إحصائها، كل ما علي الانخراط بالجنون الأعمى والحلم المسحوب من مساحات الزمن.

سؤال الشّعر و الوجود في "نصوص الحافّة لطارق النّاصري" - عبد الرزاق السّومري

صدر للشّاعر طارق النّاصري ديوانٌ بعنوان "نصوص الحافّة" و قد وزّع قصائده وفقاً لمحاور وسمها بالحواف وهي ستٌّ : حافّة الماء ، حافّة الشّرق ، حافّة الحجر ، حافّة القمر ،حافّة الطّين ، حافّة الرّيح ثمّ ختم بما سمّاه "قصائد صغيرة" . و صورة الدّيوان تشكيلٌ لهيئةِ إنسانٍ قُدّ من حجرٍ و يبدو في خريف العمر عاريَ المنكبيْن يحملُ حجراً باليُسرى و لا يزالُ يتوكّأ على عصاه باليُمنى بعد أن قُصف الظّهرُ نصفيْن فبقيَ كما يُقال "على الحافّة" أي على وشك السّقوط و ستسلّمنا هذه العتبة النصيّة إلى العنوان فهو من صنف العناوين التّعينيّة على الأقلّ في جزئه الأوّل "نصوص" أي يُحدّد هُويّته اللاّأجناسيّة[1] ضمن حرم الشّعر و الأدب ، فمتنُ الدّيوان لم يصنّفه الشاّعر ضمن القصائد مثلا و إنّما اختار له تعينيّاً ينتقض عن كلّ احتواء أجناسي ، فنحن نقرأ سديماً من نصوصٍ بلا انتماء منفلتة عن كلّ أشكال التّدجين الأجناسي ، متمرّدة و في صراع حتّى مع نظام الشّعر ذاته (نسف البنية الإيقاعيّة التقليديّة للشّعر العربي).