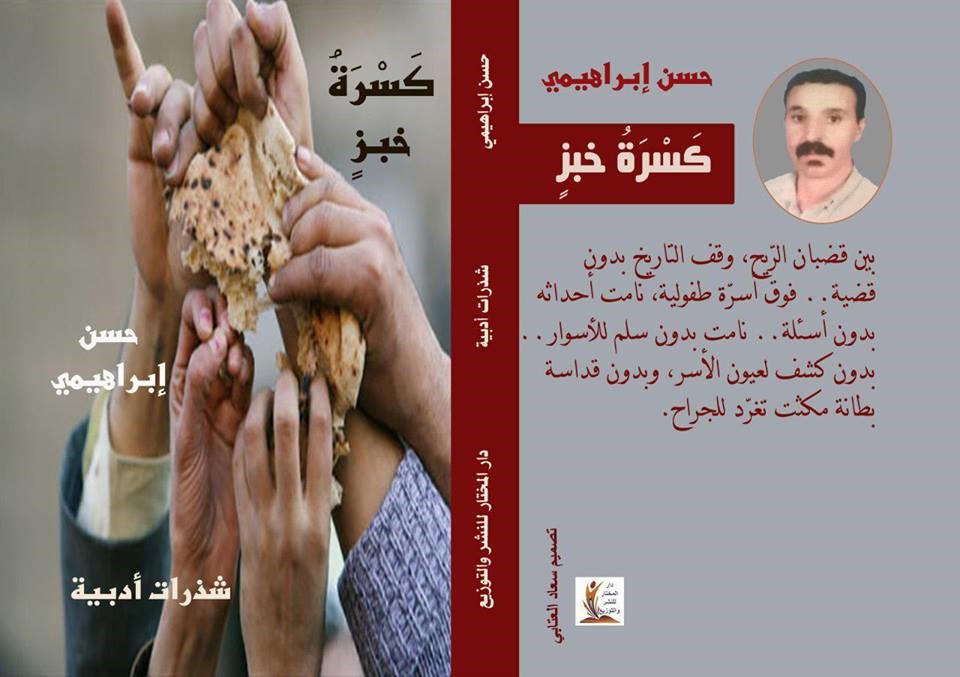

" كسرة خبز " صوت يصدح يأسا وأملا ...

صدر للأديب المغربي حسن إبراهيمي وهو ابن منطقة الريش بالمغرب العميق والمنسي عمل إبداعي باسم " كسرة خبز " عن دار المختار للنشر والتوزيع بدولة مصر الشقيقة ؛ وهو عبارة عن شذرات أدبية ، وإن كان أغلب المبدعين والكتاب يميلون إلى الكتابة الخاضعة للتناسق وتستجيب للتحليل المنطقي وتنبني على قوة الاستدلال والبرهان العقلي ؛ فإن الكتابة الشذرية تفرّ من التحليلات المنطقية والعقلية وتقيم محلها كتابات تأملية تتكئ على الخيال ويسمو الانزياح سماءها . لذلك فالكتابة الشذرية تتخذ شكل مقطوعات وفقرات يصل بينها بياض .. وتتأرجح بين الواقع والخيال بين البوح والصمت بين الخير والشر بين الماضي والمستقبل بين الحياة والموت ...

أديب وصل هوسه بألف ليلة وليلة إلى درجة قراءتها بترجمات عدة ومختلفة - حمزة الذهبي

هناك العديد من مؤلفي الكتب الذين تأثروا كثيرا ، إلى حد الإفتتان إن لم أقل الهوس ، بألف ليلة وليلة ، ذاك الكتاب السحري الخالد ، المليء ، حد الثمالة ، بالحكايات - الغريبة ، العجيبة ، الخارقة ، الخارجة عن المألوف، التي تأسر لب القارئ / المستمع وخياله - والتي تسردها شهرزاد على الملك شهريار وذلك لعدة أسباب يمكن تلخيصها في سببين: أولهما - ثانوي - من أجل الحفاظ على حياتها … وثانيهما – رئيسي - لتعالجه ، ‘ن صح القول ، من أوهامه وهواجسه .

إذ أنه ، أي شهريار ، كما تعلمون ذلك جيدا أيها القراء الكرام ، إثر إكتشافه خيانة زوجته له . اسودت الدنيا في وجهه وأضحى مجنونا بالكامل ، سجين هواجسه ، تتملكه وتستحوذ عليه نزعات سادية تدميرية إتجاه العنصر النسوي ، كرد فعل عن الفعل الأول أي الخيانة وهو رد فعل يمكن القول عنه أنه وإن كان موجها للآخر/المتمثل في المرأة ، من أجل سحقها - بعد قضاء ليلة معها - كي يتفادى أن تخونه ، فهو رد فعل يسحق الذات القائمة به أيضا لأن تدمير الآخر في النهاية هو في الآن نفسه تدمير للأنا .

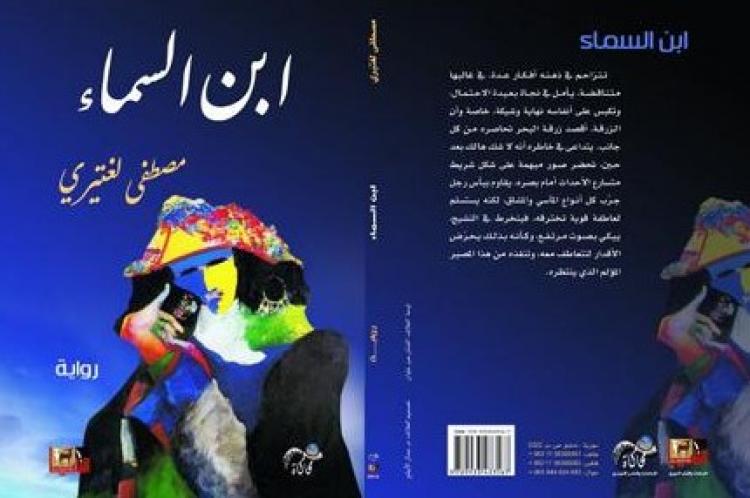

تعدد الأبطال في " ابن السماء" لمصطفى لغتيري - عبد الحكيم جابري

إذا كان البطل حسب المتعارف عليه في ثقافتها العامة هو ذلك الكائن الذي يقوم بأعمال خارقة تتجاوز حدود باقي الناس، فإن مفهوم البطولة حسب ما سبق في رواية " ابن السماء" لمصطفى لغتيري، لا ينسحب على بطل واحد بل نجده مرتبطا بشخصيات متعددة في الرواية.

تعتبر رواية ابن السماء الصادرة عام 2012 من الروايات التي أثارت جدلا في قراءتها، وذلك لملامستها مجموعة طابوهات كان من الصعب على الكاتب الاقتراب منها خاصة الدين والسياسة وما ارتبط بمعتقداتنا الدينية .

الدار الخالية : نساء بين الأنفة والانكسار ـ خالد الخراز

الدار الخالية هو العنوان الذي ارتضته الكاتبة المغربية نبيلة عزوزي لروايتها الأولى ، وهي التي خبرت كتابة القصة القصيرة ، وأصدرت عدة مجاميع قصصية ، بعدما حصلت على الجائزة الأولى للأدباء الشباب عن مجموعتها القصصية " لا تئدني مرتين" سنة 2004 ، الرواية من إصدارات مكتبة سلمى الثقافية بطنجة سنة 2014 وتقع في 278 صفحة ، تتناول فيها الكاتبة فترة الإستعمار الإسباني للمنطقة الشمالية للمغرب ودور النساء في المقاومة ، والقمع والذل والاستغلال الذي تجرعنه في تلك الحقبة السوداء ، من خلال حكاية الدار الخالية التي تحكيها الجدة للساردة :

اتجاهات النصّ المحسوس - علاء حمد

هندسة النصّ تأخذ على عاتقها تبادل المحسوسات عادة ، وتنفتح الذات على الاخرين ، ومثلها تنفتح الذات نحو عوالم محيطة بالباث الذي ينهال بينها ويجسد معطياتها من خلال مؤثرات البيئة التي تحيط به ، وليس هناك مايرمز الى الانغلاق والتقيد في تفاعلات النصّ الحديث ، لذلك عندما نذهب الى المعنى ، فهذا يعني لدينا الذات والمعنى ، فالعالم يتواجد حول الذات ، وهنا ذاتية الشاعر ، وعندما بحث السرياليون عن الذات الحقيقية ، كانوا يتجاوزون الذات المألوفة التي يتم التعامل معها بشكل يومي ، ولكن في نفس الوقت عندما تبلغ ذاتية الشاعر ذروتها ، وتمتلك العفوية والانفتاحات الشعرية، نلاحظ بأن الذات المألوفة تغيرت الى ذات شعرية ، وهذه التغييرات لاتأتي بشكل عفوي كما هو حالة طرح النصّ بشكله الارادي والعفوي واللاشعوري ، وإنما هي حصيلة معارك حسية .. أي تقودنا الى الادراك بما لايفعله بشكل يومي أي شاعر من الشعراء ، وتظهر الينا حالات التميز والتمييز ، وحالات الفصل بين المعاني الجديدة والمعاني المستجدة ، فالفروقات تكون واضحة ، ولها علاقات جدلية مابين الحسية والادراك الحسي ، فنحن نحس بشكل يومي ونسمع ونشمّ ، ولكن لانحس بشكل يومي حالات التنوعات الشعرية ومدى جاهزيتها وأهميتها ، فهذه تقودنا الى الذات ( الحقيقية ) ، وبالاحرى الذات الشاعرة والتي تحلّ وتفرض نوعيتها بشكل مستجد ويومي لدى الشاعر النوعي ، من خلال توهج لحظته الشعرية ، وانفجار مكامنها المعرفية ، فيلجأ الى تجسيد تلك اللحظة وتوظيفها بالشكل الحسي الجديد ، مع لغة الشوق التي اصبحت ثوبا مقتنصا من ثيابه المستجدة .

في ذكرى رحيل السياب .. البداية المستعادة - حسن إدحم

ماذا نتذكر من السياب؟

سبق لدرويش في قصيدة مشهورة أن تذكر السياب، ومما قاله " أتذكر السياب.. إن الشعر يولد في العراق، فكن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي"، كانت هذه صرخة محمود درويش مستعيدا صورة الشاعر بد شاكر السياب، رافعا إياه لمرتبة عظمى في مستوى النظم الشعري. هذه الشهادة التاريخية المأثورة من شاعر كبير في حق صاحب "أنشودة المطر" تجعلنا فعلا نتساءل عن هذه القيمة التي حضي بها ابن "جيكور" ولا يزال، ماذا توفر في التجربة الشعرية السيابية، علما أنه لم يعش إلا حياة قصيرة الأمد مقارنة بشعراء آخرين؟ لماذا هذه العودة الدائمة لكي لا أقول الأبدية لشعر السياب؟

لا أريد الحديث عن خصائص القصيدة الشعرية الحديثة عند السياب، و لا حتى بلورة تصور يتتبع منعرجات تجربته الشعرية و المراحل التاريخية التي شهدتها، ما أريد الاقتراب منه قدر الإمكان هو الإشارة إلا بعض العناصر التي جعلت من بدر شاكر السياب، و تجربته الشعرية لحظة مهمة في الثقافة العربية، و تستعاد كل مرة أرادنا فيها التأريخ لبداية مغامرة الشعر الحديث.

مفهوم تحليل الخطاب – مصطفى ناجي

يندرج تحليل الخطاب ضمن الإشكالية العامة للمعنى، ويمثل محاولة للإجابة عن سؤال المعنى الذي استبعده دو سوسير على أساس أنه لا يخضع للدراسة العلمية. لقد انطلق دو سوسير من مبدأ المحايثة الذي ينص على ضرورة دراسة اللغة دراسة بنيوية باستقلال عن المتكلم وعن الوضعية التواصلية. ومن ثمة قصر دراسة اللغة على مستوياتها القابلة للوصف (المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، والمستوى التركيبي). ودرس وحدات كل مستوى دراسة شكلية على أساس ما يربط بينها من علاقات التعارض opposition أو علاقات التكافؤéquivalence . ( لنأخذ كلمة "مال" مثلا، حيث فونيم "الميم" يكتسب قيمته من تعارضه مع كل من "الألف" و"اللام" حيث لا يمكن أن ينوب عنهما داخل هذه العلامة اللسانية. لكن هذا الفونيم يدخل في علاقة استبدال مع فونيمات أخرى قد تنوب عنه هي "السين"، "القاف"، "الجيم"، فتخلق علامات لسانية أخرى هي "سال"، "قال"، "جال"...؛ وما ينطبق على التحليل الفونولوجي، ينطبق على تحليل الكلمة.

قراءة في رواية " السبيل لعيش آخر" لعبد النبي بزاز - رشيد سكري

تظل تجربة الكتابة ،عند عبد النبي بزاز، مشدودة إلى واقع اجتماعي حرون. فمن خلال تاريخانية إبداعاته ، التي مزج فيها بين النصوص التذكارية والرؤية القصصية والروائية، سنجد تشكلات الرؤية الاجتماعية حاضرة في رؤيته لعالمه و لواقعه.

تتطلب هذه المعالجة ، من الكاتب ،المسك بخيوط البناء الروائي. وفي رؤيته ،هاته ، يندغم الخطاب بالواقع ، فيصير السمت ضيقا و غير آمن نحو الخروج من كماشة واقع ، يرفض الانصياع إلى وصايا المبدع ... فينتصر الواقع على الكاتب ... كما انتصرت السياسة على كامو، الذي ظل مخدوعا بين أبناء وهران ، ...أو كما انتصرت الفلسفة على سارتر الوجودي ...وكما انتصر شيوخ الأزهر على عميد الأدب.