1

الوَعْي غَير مَحصور في القِيَم الوجودية والعلاقات الاجتماعية ، لأنَّ الوَعْي مفهوم شامل لجميع مَنَاحي الحياة،وهو الطريق الرئيسي الذي يسير فيه الإنسانُ من أجل معرفة ذاته في مُجتمعه في ظل التغيرات المعرفية، ومعرفةِ مُجتمعه الواقع تحت الضغوطات الحياتية . وهذه المعرفة المُزْدَوَجَة تُمَثِّل منهجًا فكريًّا يَكشف الروابطَ السَّبَبِيَّة بين السلوك الظاهري للإنسان ، والدوافعِ الحقيقية الباطنية . وكُل منهج فكري يستمد شرعيته من قُدرته على تكوينِ منظومة الأسباب والمُسبِّبات بشكل منطقي مُتَسَلْسِل ، وترتيبِ الأولويَّات الخاضعة لثنائية العِلَّة ( القاعدة الاجتماعية ) والمَعلول ( البناء العقلاني ) ، وتفسيرِ الطابع اللغوي الرمزي للعلاقات الاجتماعية ، ونقلِ الأفكار مِن هُلامِيَّةِ المعنى إلى الشُّعور بالمَعنى ، لإيجاد معنى جديد للأشياء ، يُحوِّل التَّداعيات المعرفية إلى تصوُّرات مُتجانسة ، ويَعتبر الحُلْمَ الإنساني سُلوكًا اجتماعيًّا للخَلاص الجماعي ، ولَيس وسيلةً للهرب مِن المأزق الاجتماعي .

أفلاطون الصغير و مستقبل البشرية - سلمى بالحاج مبروك خويلدي

تمهيد :

إن فكرة تدريس الفلسفة للأطفال تبدو فكرة مجنونة لدى البعض باعتبار الأحكام المسبقة التي يحملها غالبية الناس عن الفلسفة و التفلسف بما هي أحد التخصصات المعقدة التي يصعب استيعابها من قبل الراشدين فما بالك إذا تعلق الأمر بالأطفال . إذ يزعم البعض أن الأطفال ليس لهم القدرة سوى على ترديد ما يخرج من أفواه آبائهم و أمهاتهم و غيرهم من الكبار غير أن مثل هذا الإدعاء لا يلبث أن ينهار أمام تصورات أخرى مناقضة لها ترى أن الأطفال هم فلاسفة بالفطرة و لهم استعداد فطري لممارسة فن طرح السؤال الذي هو جوهر الفكر الفلسفي ، زيادة على ذلك إذا كانت " الفلسفة هي التي تعلمنا الحياة و أن للطفولة نصيبها من التعلم كما بقية الأعمار الأخرى فلماذا لا نجعلها تتواصل معها " ( أي الفلسفة ) . بدل أن ننصرف إلى تعلّم " تعلم الحياة " بعد أن تكون قد شارفت على الانتهاء . عندها لن تكون هناك أية فائدة نجنيها من طائر "منيرفا " فلسفة لا يحلّ إلا عند مساء الوعي و غروب شمس العقل خلف بديهيات الحياة اليومية و أحكامها المسبقة .

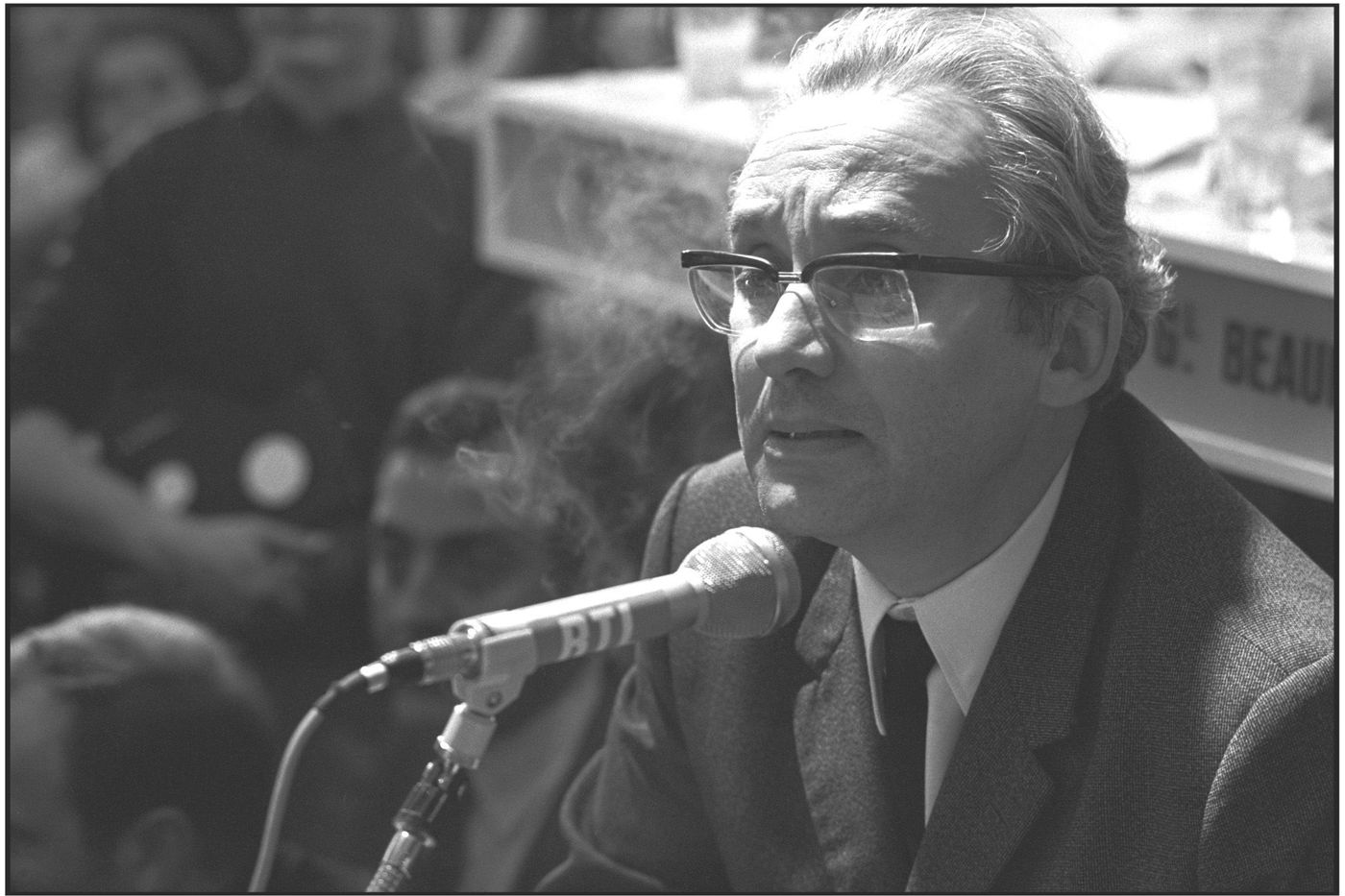

اصطياد حنة أرندت في المياه الهيدجرية العكرة – ترجمة: د.زهير الخويلدي

"لم يكن الإنسان موجودًا كإنسان حقيقي" أما "الشرط الوحيد المُعطى لتأسيس الحقوق هو تعدد البشر" وما هو على المحك في حقوق الإنسان ليس مساواتها الطبيعية، بل هي مساواتها في الحقوق. ما الذي تعتقده أرندت في أن الدازين هو "وضع بشري" مختلف عن "هيدجر"؟ وهل تلوث فكر أرندت بفلسفة هيدجر النازية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل هذه علامة على نقص في الوضوح أم على التصاق عميق؟ يطرح إيمانويل فاي السؤال، لكن تفسيره مشكوك فيه. هذه المقالة متبوعة برد من إيمانويل فاي. من الصعب إنكار أن عمل إيمانويل فاي على نازية هايدجر كان مفيدًا. قد يكون سخط بعض الهيدجريين، في مواجهة وثائق دامغة لا يريدون معرفة أي شيء عنها، قد ركز على بعض الأخطاء في التفاصيل. ومع ذلك، كانت هذه الأعمال تتمتع بميزة هائلة تتمثل في فتح الأرشيفات التي كان من الممكن أن تظل غير منشورة لولا ذلك، لإعطاء الأدب النازي في الثلاثينيات من القرن الماضي لقراءته لتشهد على أهمية مخططاته الفكرية واللغوية في هيدجر، على وجه التحديد، في رسالة النصوص المتاحة وعلامات النضج والراديكالية وثبات التزام هايدجر النازي. ظل هذا الشخص طوال حياته مخلصًا لما أسماه في عام 1935 "الحقيقة والعظمة الداخلية للحركة"، لهذه النازية "الروحية" التي خانت النازية الواقعية، على حد قوله، الوعد، وليس لوجودها. كان إجراميًا. ، ولكن لكونه "برجوازيًا" للغاية وخجولًا للغاية. بفضل إيمانويل فاي ، جدار الإنكار ، الذي لم يكن للأعمال الدقيقة للمؤرخين مثل هوغو أوت ولا التحليلات الواضحة لمؤلفين مختلفين مثل إيريك ويل ، تيودور أدورنو أو بيير بورديو ، على سبيل المثال لا الحصر ، في حالة خراب. إن النشر الأخير لكتاب "كراسات سوداء ورسائل من هيدجر" من طرف شقيقه فريتز سيكون بمثابة التجربة الحاسمة التي تدحض أولئك الذين هزوا أكتافهم عندما أظهر هنري ميسكونيك ، في قراءة متأنية للمدلولات ، أن كل أعمال هيدجر تحمل في داخلها "السلبي" نجم معاداة السامية. "لذا يمكن للمرء أن يتخيل أن إيمانويل فاي قد يكون غاضبًا من الهجمات التي تعرض لها عمله في إثبات الحقائق. لكن هل هذا سبب كافٍ لإخضاع أي مفكر اعترف بدين لفكر هايدجر للأحكام الشائنة؟ تجبرنا أعمال إيمانويل فاي الأخيرة على الإجابة بالنفي.

هل نحن محقون في أن نكون عقلانيين؟ - ترجمة: د.زهير الخويلدي

" بدون تأليه العقل ولكن دون التقليل من أي من مطالبه، يبني باسكال إنجل بحكمة عقلانية طموحة لا تبرر البحث العلمي فحسب، بل لها رأي في الأخلاق والسياسة أيضًا. لا ينبغي أن ينخدع أحدث عمل لباسكال إنجل ، الدليل العقلاني للبقاء ، بعنوانه الذي يثير الكارثة والطوارئ: إنه أولاً وقبل كل شيء مساهمة نظرية للعقلانية ، تُفهم على أنها دفاع (يتفاعل الكتاب مع الهجمات المفتوحة أو المستترة ضد العقل) و كبناء (تمت صياغة الجانب البرنامجي علانية في الفصل السابع ، جدول أعمال للعقلانية). لا ينبغي المبالغة في أهمية الهجمات التي تم شنها ضد الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين المرتبطين بروح ساخرة بـ "حزب مناهضة العقل" ، حتى لو كان عدد قليل جدًا منهم ، صحيحًا ، يفلت من النقاش. 'امتحان. في الواقع ، لا يستهدف النقد أبدًا سوى بعض أسبابهم ويمثل التطبيق على حالات معينة من الالتزام النظري العام ، كما يجب أن يكون ، غير مبالٍ بالناس. كما أن تسليط الضوء بشكل مفرط على المفارقة التي يمكن أن تظهر هنا وهناك في صياغة الأحكام يخاطر بجعل الحقيقة التالية غير حساسة للحقيقة التالية: بعيدًا جدًا عن تجسيد العقلانية العقائدية والغطرسة ، يستكشف باسكال إنجل بحذر ، وأحيانًا حتى درجة الشك. إمكانيات إتقان العقلانية ، هذا في حوار أكاديمي ، مع ممثلين آخرين لهذه المدرسة كما هو الحال مع المدافعين عن التجريبية.

إيتيقا العوالم الممكنة - ترجمة: د.زهير الخويلدي

"في عمل كلاسيكي تمت ترجمته أخيرًا إلى الفرنسية ، يسعى الفيلسوف ريتشارد هير إلى إظهار أن فحص مفاهيمنا الأخلاقية - "ما وراء الأخلاق" - يجب أن يقودنا إلى تبني الأخلاق النفعية. بعد أربعين عاما ، هل يجب أن نثبت أنه على حق؟ غالبًا ما يميز الفلاسفة الأخلاقيون الأخلاق المعيارية عن الميتا أخلاق. بينما يهدف الأول إلى تحديد معيار الفعل الصحيح ، يدرس الثاني المشكلات المفاهيمية والأنطولوجية التي تثيرها الممارسة الأخلاقية. يذهب البعض إلى حد التأكيد على أن الحقلين مستقلان تمامًا. هذا الانقسام واضح بمعنى ما: تتمتع الأخلاق باستقلالية معينة ؛ لا يمكن اشتقاق افتراضاتها من افتراضات غير أخلاقية. من الاقتراح الميتا أخلاقي الأسباب الأخلاقية قاطعة ، على سبيل المثال ، لا يمكن للمرء أن يستنتج أن الافتراض الأخلاقي الأنانية أمر مستهجن أخلاقيا ، ومع ذلك يعتقد البعض الآخر أن دراسة المفاهيم الأخلاقية تضع قيودًا خطيرة على الأخلاق المعيارية. الفيلسوف البريطاني ريتشارد هير (1919-2002) مثال جيد على هذا المنهج. في فكر أخلاقيا (1981) ، وهو الآن عمل كلاسيكي باللغة الإنجليزية تمت ترجمته للتو ، يجادل بأنه على هذا النحو ، يجب على الفلاسفة أن يقصروا أنفسهم على فحص مفاهيم الأخلاق ، ولكن من الممكن استخلاص دروس أخلاقية جوهرية من أخير. على وجه الخصوص ، يدعي هير أنه يثبت أن شكلاً من أشكال النفعية ينبع من منطق المفاهيم الأخلاقية وحدها. سأركز على هذا الجانب من الكتاب لأغراض هذه المراجعة.

الأســاس الأنــثـــروبــولــوجـي للـفـنّ عـنـد غــادامـيـــر - حمــزة فـنـيـن

1-تَقـديـــــم: أو فـِـي العَـلاقـةِ بـيـنَ الهِرمِنُـوطِـيقـــا والفَـنّ[1]:

تنحدر لفظة "هرمنوطيقا" من الفعل اليوناني Hermeneuein الذّي يعني "يُفسِّر"، وواضحٌ أنّ لهذا الفعل علاقة لغوية ودلالية بــ "هِرمـس" رسول آلهة الأولمب. والهرمنوطيقا هي اتجاهٌ في التفسير/ التأويل ينفر من كل نزعةٍ دوجماطيقية تقوم على إصدار أحكامٍ أو تقريراتٍ تسعى إلى تقديم إجاباتٍ نهائية. كما تقوم على ثلاثة مفاهيم مركزية مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا جدليا وهي: الفهم والتفسير والحوار، فلا تفسير بدون فهم ولا فهم بدون حوار. والهرمنوطيقا تهدف إلى نزع الاغتراب عن الإنسان، أي تلك الحالة التي نستشعرها إزاء موضوعٍ ما لكونه غير مفهومٍ بالنسبة لنا، وبالتالي لا نشعر بنوعٍ من الألفة والتواصل معه. بتعبيرٍ آخر فإن ما تسعى إليه الهرمنوطيقا الغاداميرية هي جعل الإنسان يشعر بالألفة في هذا العالم الذّي ألقي فيه. لكن ما علاقة هذا بالفن؟ يقول غادامير متحدثاً عن ذلك الاغتراب: ’’ إنني أودّ أن أبدأ من خبرتين بالاغتراب نلقاهما في وجودنا العياني، وهما: خبرة اغتراب الوعي الجمالي وخبرة اغتراب الوعي التاريخي‘‘[2]. وما يهمنا هنا هو الخبرة الأولى.

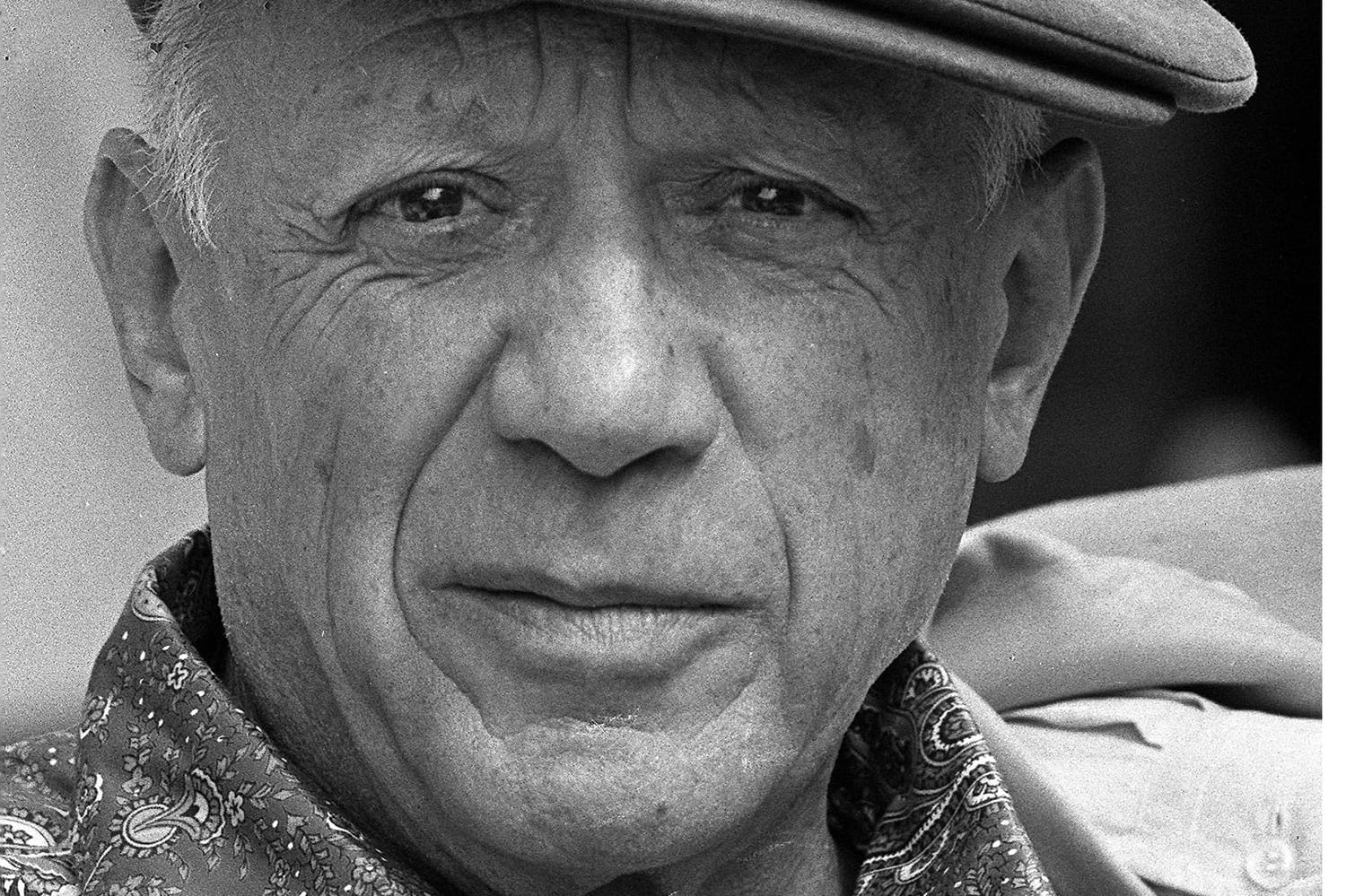

بيكاسو فناناً انقلابياً - عبد الرّحيم دَودي

"إنني لا أنقل من الطّبيعة وإنّما أرسم بمعونتها. أنا لا أعرض العالمَ كما أراه ولكن كما أفكّرُ فيه". بيكاسو

على سبيلِ التّقديمِ:

يعتبرُ الفنّان التّشكيليُّ الإسباني "بابلو بيكاسو"(1881-1973) واحداً من أعظم الفنّانين في القرن العشرين. وهذا ليس زعماً باطلاً؛ فقد اِجْتَرَحَ هذا الفنّانُ-الذي وَسَمَهُ "جُون بيرجر" في كتابهِ: "بيكاسو نجاحهُ وإخفاقهُ*" بالغازي الشّاقولي-أفقاً فنيًّا بالغ الفرادة؛ يتعانقُ فيه الأنطولوجيّ بالإبداعي تعانقاً يرشحُ بهواجس التّجاوزِ والتّخطي واعتناقِ رُؤى جديدة تَنْسِفُ الفكر الصّنمي والمواضعات الجماليّة الراسيّة والمُرسّخة لمركزّية الغربِ. وبهذا المعنى، فقد كانتِ اللّوحةُ، في تجربته الفنيّة، تمثيلا رمزياً متفجراً[1] لواقعٍ مشروخٍ، مثلومٍ، وباهتٍ. وهي تجربةٌ تُؤشّر على نُزوعِه نحو الانقلابيّة، وعدم الاستقرارِ عَلى وَضعٍ ثابتٍ.

قراءة في كتاب "مقالات في الفردانية.. منظور أنثروبولوجي للأيديولوجية الحديثة" للمؤلف لويس دومون - صلاح الدين ياسين

إن هذا الكتاب من تأليف الأنثروبولوجي الفرنسي الراحل "لويس دومون" (1911-1998) الذي ُعرف على وجه الخصوص بأعماله التي عنيت بدراسة ثقافة وذهنية مجتمعات الهند. وقد حرص صاحبنا في كتابه القيم هذا على التأصيل النظري لمفهوم الفردانية أو ما يصفه بالأيديولوجية الحديثة، مع رصد سيرورته ومآلاته، عن طريق التوسل بمنهج نقدي أنثروبولوجي ينأى عن التعريفات البسيطة والمختزلة للمفهوم. ومن أجل رفع اللبس عن القارئ، يقترح لويس دومون تمييزا بين الفردانية والفيضية بوصفهما مفهومان متمايزان: "فحيث الفرد هو القيمة العليا أتحدث عن الفردانية، وفي الحالة المقابلة، حيث توجد القيمة في المجتمع بوصفه كلا أتحدث عن الفيضية."

تـشُـول هَـان وعـنـفُ الشـفـافـيــــة - حــمـزة فِــــنــــيــن

على سبـيــل التّقديــم:

الكتابُ الذّي سنحاولُ من خلاله معالجة إشكال "الشفافية" ومدى عُنفها هو كتاب "مجتمعُ الشفافية" (Transparenzgesellschaft) لـبيُونـغ تشول هان. هذا الأخير هو فيلسوف ألمـاني ذو أصلٍ كوريٍ، وُلد سنة 1959 ثم قدم إلى ألمانيا في سنٍ مبكرة ليدرس الأدب والفلسفة بعد أن كذب على والديه وأخبرهم أنه سيذهب ليتم دراسة علم المعادن (Metallurgy) بعدما أنهى جزءاً من دراستها بِـكُوريا. وبالفعل فقد حقق هدفه الذي جاء من أجله ودرس الفلسفة بجامعة فرايبورغ Freiburg)) ثم أصبح أستاذا بجامعة برلين للآداب بعدما أنجر أطروحة الدكتوراه عن هايدغر سنة 1994. ولولا تلك الكذبة لمَا درس الفلسفة ولما كتب هذا الكتاب ولما كتبنا نحن هذه المقالة! أما كتاب "مجتمع الشفافية" فهو أول كتابٍ يُترجم إلى العربية لهذا الفيلسوف، وربما هو الوحيد، وقد ترجمه بدر الدين مصطفى وراجعه جواد رضواني وصدرت طبعته الأولى عن دار "مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع" سنة 2019. وقد جاء مقسماً إلى تسعة فصول، إضافة إلى التوطئة، موزعة على 104 صفحات، وهي عدد صفحات الكتاب، لتوضع على غلافه صورة تُظهر رجلاً يقف أمام متاهةٍ كبيرة لا يُعرَف سبيل الخروج منها، والتي جُسِّدت بدورها على شكل وجه إنسانٍ، كما يبدو، في دلالةٍ موغلةٍ في إيحاءاتها. فلا شك أنها تشير إلى إنسان العصر الحالي، إنسان "المجتمع الشفاف"، الذّي أصبح داخل متاهة كبيرةٍ، بل هو نفسه أصبح متاهة، تُشبه متاهة تلك المكتبة الضحمة التي توجد في رواية "اسم الوردة" والتي ينتهي الأمر بمن يدخلها إلى الضياع أو الهلاك إلا من رحم ربي!

الكلام والرمز: منطق الابتكار الدلالي عند بول ريكور - ترجمة: د.زهير الخويلدي

" يهدف عرضي التقديمي إلى ربط ليس فقط مفهومين - مفاهيم الكلام والرمز - ولكن مجالين من مجالات التحقيق. في الواقع، تشير كلمة الكلام إلى حقل دلالي تحدد له العلامة اللغوية؛ من ناحية أخرى، تستحضر كلمة رمز مجالًا أو مجالات بحث حيث يسود عامل معين غير لغوي أو ما قبل لغوي لا يزال يتعين تحديده. لتضييق النقاش، أخذت الاستعارة كشاهد متميز على مجال الكلام الذي أقترح به مواجهة الرمز. من هذا المرجع الضيق من حقل إلى آخر، أتوقع توضيحًا أكثر صرامة للمعاني الخاصة بكل منها. بأي مصطلح من زوج رمز المجاز ينبغي أن نبدأ؟ لطرح هذا السؤال هو أن نسأل أي واحد يقدم أقل المعايير التي لا جدال فيها. في الكتابات السابقة - رمز الشر والتأويل: مقال عن فرويد - حاولت معالجة مشكلة الرمز مباشرة، دون المرور بالمرحلة اللغوية. لقد توصلت اليوم إلى استنتاج مفاده أن مفهوم الرمز أو الرمزية يقدم عيبين على الأقل للعب الدور الرائد: أولاً، ينتمي الرمز إلى مجالات بحث عديدة ومشتتة للغاية. أحصيت ذات مرة ثلاثة على الأقل. التحليل النفسي، أولاً وقبل كل شيء، يعتبر الأحلام والأعراض وجميع الأشياء الثقافية المتعلقة بها رمزية للصراعات النفسية العميقة. الشعرية، بالمعنى الواسع للكلمة، تسمي الرموز أحيانًا الصور المميزة لقصيدة معينة، وأحيانًا الصور السائدة لمؤلف محدد، أو مدرسة أو تيار معين، وأحيانًا الشخصيات الثابتة التي يتم فيها التعرف على ثقافة كاملة، وأحيانًا حتى بعض الصور العظيمة التي ستحتفل بها البشرية جمعاء - بغض النظر عن الاختلافات الثقافية -. عند هذه النقطة، فإن استخدام كلمة الرمز في الشعر يحد من استخدامها في التاريخ المقارن للأديان.

قراءة في كتاب نظام التفاهة للفيلسوف الكندي "آلان دون" - صلاح الدين ياسين

يمكن تصنيف هذا الكتاب في خانة أدبيات "ما بعد الحداثة" كاتجاه فكري يعنى بنقد مآلات وصيرورة الحداثة الغربية التي استحالت إلى تضخم النزعة المادية والاستهلاكية، ناهيك عن تشييء الإنسان وتسليعه بدل العمل على تحريره وصون كرامته، وهو ما يعبر عنه الفيلسوف الكندي المعاصر آلان دونو في كتابه الشيق هذا ب"نظام التفاهة" الذي يمكن تعريفه ب "النظام الاجتماعي الذي تسيطر فيه طبقة الأشخاص التافهين على جميع مناحي الحياة، وبموجبه تتم مكافأة الرداءة والتفاهة عوضا عن العمل الجاد والملتزم".

من الحرفة إلى الوظيفة

يشير مؤلف الكتاب إلى التحول الذي طرأ على تمثلنا لمفهوم وجوهر العمل بحكم سيادة منطق الرأسمالية المتوحشة التي أحالت البشر إلى مجرد آلات مسخرة لتحقيق فائض الإنتاج اللازم لاستمرار المنظومة الاقتصادية، إذ تم الانتقال في هذا الصدد من الحرفة craft التي تفيد الشغف والتخصص والخلق، إلى الوظيفة job بوصفها مجرد وسيلة لتوفير قوت العامل وتأمين بقائه مما يصب في صالح نمو الرأسمال. ومن هنا، فلا عجب إن رأينا على سبيل المثال لا الحصر بائع صحف وكتب لا يكلف نفسه قراءتها، فهي لا تعدو كونها مصدر دخل ورزق بالنسبة إليه.